白毛門、赤沢山に登ろう

ミニ馬蹄形かな?五角形だな!

2021年3月25日(木)

群馬県…みなかみ町

谷川岳から白毛門までの稜線を繋ぐルートは馬蹄形縦走と呼ばれていて、谷川連峰の主脈縦走と並んでハイカー憧れのルートです。

馬蹄形縦走は時計回りでもその反対回りでもタフな山行になります。

これを一日で歩いてしまう強者もいますが、基本的には蓬ヒュッテか清水峠の白崩避難小屋のどちらかに山中一泊するのが良いでしょう。

今回の山行は前者から比べればスケールがやや落ちますが、積雪期限定の薮ルートを歩いてきました。

五角形だけどミニ馬蹄形と呼べるかな!?

インターネットで山行ブログなど調べても、記録はすべて山中一泊のものばかりで日帰り山行の記録は見つかりません。

雪の状態によっては歩行困難となり、難易度はかなり高くなるでしょう。

赤沢山からでは白毛門まで続く長い登りに難儀する事が予想されるので、今回は白毛門から赤沢山へ回るルートとし、エスケープルートが無い為に中止するかどうかは白毛門にて判断する事にしました。

今日はあいにくの曇り空でしたが、雲が高く風は平穏です。

稜線のピークからは展望が広がり、多くの名峰を眺める事が出来ました。

晴天ならば最高でしたが、風が静かだったのが何より良かったですね。

☁️曇り 🌀平穏 🕤9h32m

🐾28,752歩 13.6km ⇅1540m

♨️湯テルメ・谷川 メンテナンス中割引 530円

5:40 谷川岳ロープウェイ駐車場⇒白毛門駐車場

⇒P1154⇒松ノ木沢ノ頭⇒白毛門⇒P1526

⇒武能岳(丸山)⇒P1482⇒宵ノ越山⇒赤沢山⇒

白毛門駐車場⇒谷川岳ロープウェイ駐車場 15:12

土合駅のこの看板!!

本気なんですか? 水上駅長さん!!

実はね…。

3月15日(月)に今回のルートを歩こうとここまで来たんですが、白毛門登山口の駐車場は除雪前で谷川岳ロープウェイの駐車場も平日は閉鎖されていました。

駐車地が無く土合駅がこれでは仕方ないですね。

早朝は鉛色の曇り空から軽く雪が降ってたし、残念ながら中止にして次の機会にと延期にしていました。

コロナ禍の影響で土日のみの営業だった谷川岳ロープウェイは22日(月)から平日営業が再開となりました。

5:40

谷川岳ロープウェイ駐車場

出発ー!

まずは白毛門まで登るぜぃ!!

5:55

白毛門登山口駐車場

あれれっ!!

東黒沢にかかる橋に雪が無いや。

雪少ないなぁ!!

想像以上に融雪が進んでますね。

尾根に雪無いじゃんか。

今日歩く稜線から朝陽が登ってきます。

遠いなぁ、あそこまで行けんのかな!?

7:24

P1184にてクランポン装着!!

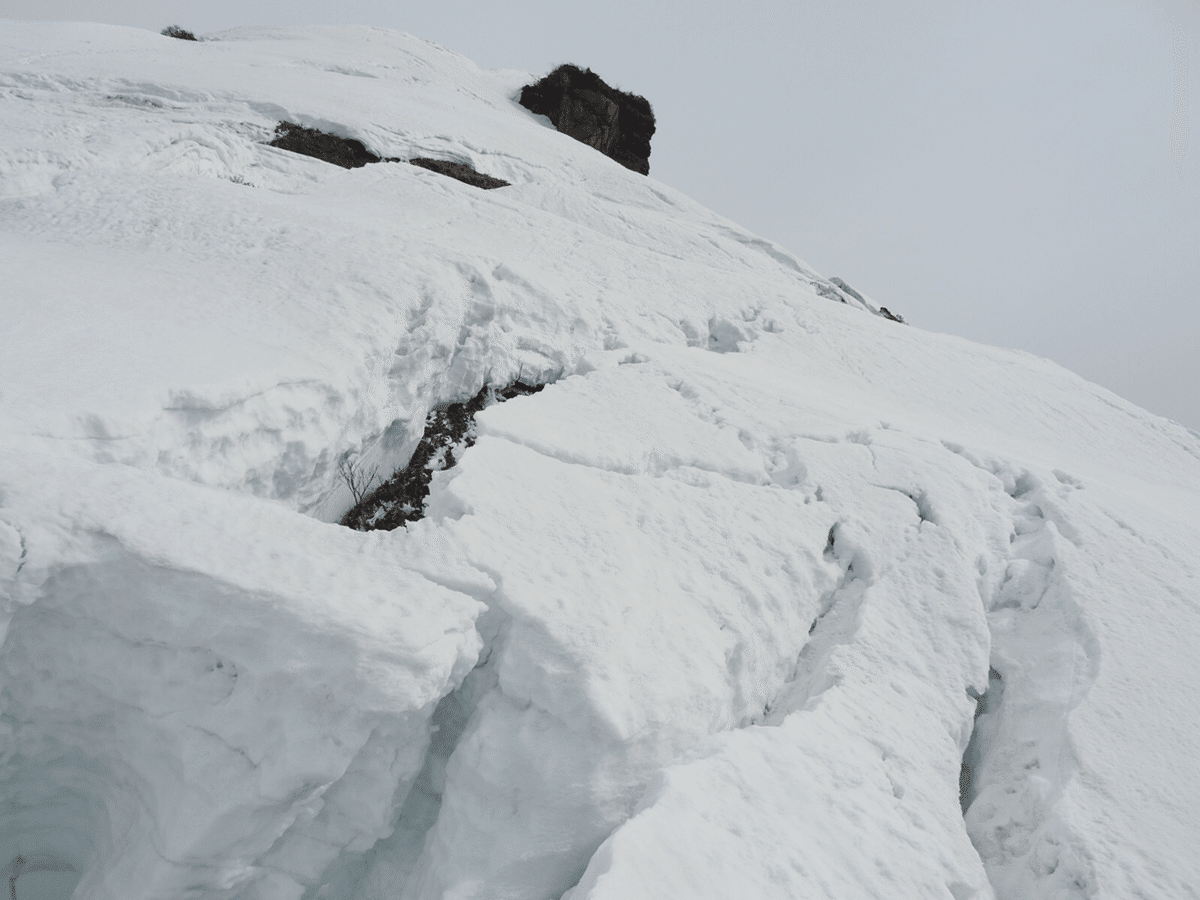

雪庇帯に気をつけて登っていきます。

8:32

松ノ木沢ノ頭 1484m

曇天に薄日が差すピークに気持ちいい春風が吹き抜けていきます。

8:40

小休止して出発。

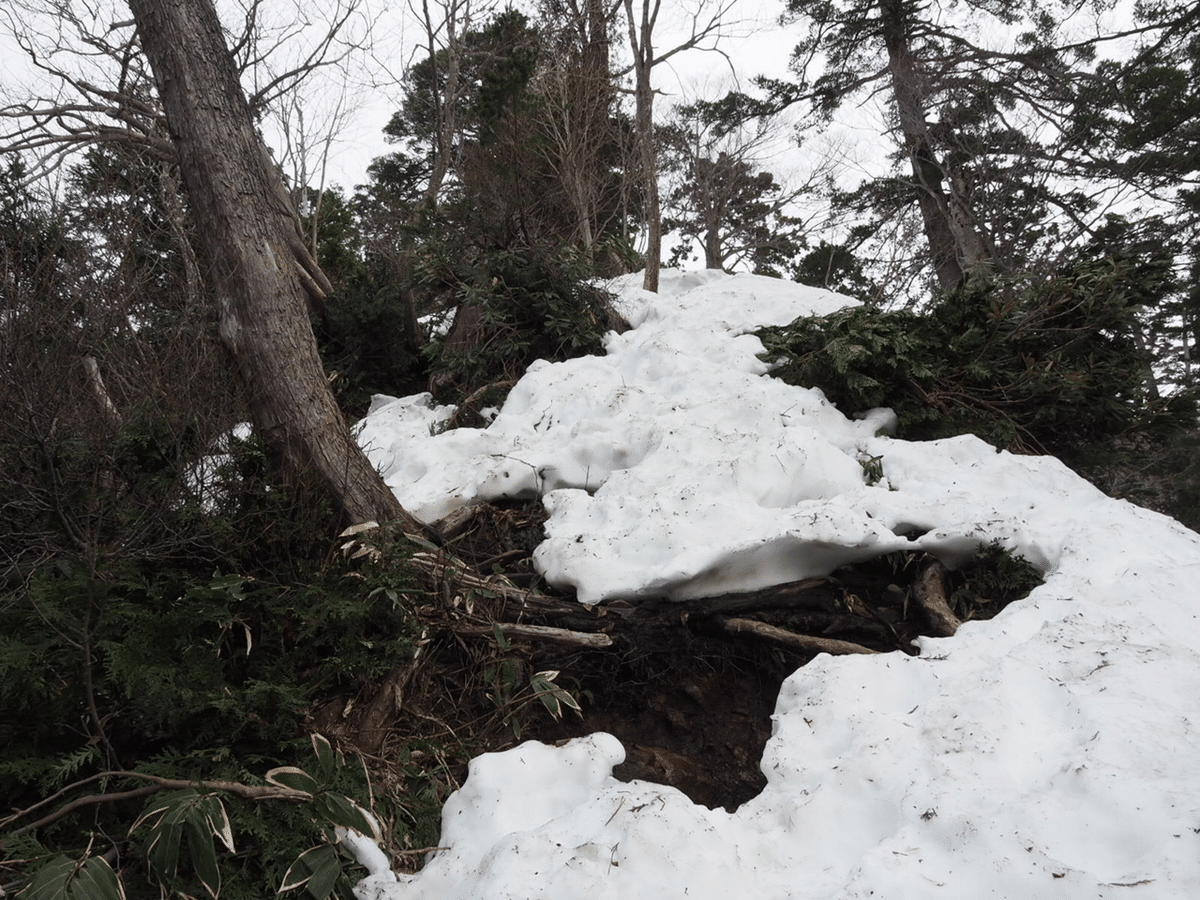

うわわわぁ!山頂下のクラックには参ったね。

あまりの凄さでド緊張でした!!

今回のルート上の難所は大きいのが四ケ所!

ここが最初の難所です。

あと一週間もすればさらに酷くなるでしょう。

白毛門の積雪期の登頂は今回で三度目ですが、ここまでクラックがヤバいと思ったのは初めてでした。

僅かに残るスノーブリッジに足をかけて行く他に進路はありません。

さらにその先の急斜面にも無数のクラックが奔りアイスアックスを突き刺しながら慎重に登ります。

ゾクゾクー。

ムズムズー。

「お〜い!!」

松ノ木沢ノ頭から声が聞こえてきます。

「んっ なんだ!!」

三人パーティーがいる様です。

大声でクラックを知らせます。

届いたみたいね。

9:39

白毛門 1720m

緊張から解放されじわりじわりと安心感に包まれますがそれも束の間。

ここから先へ行くのか!?行かないのか!?

体調OK 天気OK 雪OK 春風が背中を押します。

行くしかないでしょ!!

そうと決まれば気分爽快!

曇り空ですが、展望は大きいんです。

ヤッホッホー!!

9:50

さぁ行くぞー!!

やれば出来ると信じて一歩前に。

気持ちいいー。

白毛門から東へ伸びる尾根を軽快に進みます。

積雪期限定の雪尾根からの展望は最高ですよ。

10:20

P1526

P1526は白毛門から東へ続く尾根の末端です。

休憩するには最適ですね。

展望が良くてのんびりと休憩したいところですが、そうもいかずザックからおにぎり二つとエナジーゼリーを出してパクパク チューチューで充電します。

ちょうど防災ヘリが巡視に廻ってきます。

インターネットで登山届けを提出していたので自分を見つけてくれたのでしょうか!?

このP1526を旋回していきます。

「単独の登山者発見!!」

なんて問い合わせなどするのでしょうかね?

大きく手を振ってご挨拶。

「お世話にならない様に行ってきまーす」

10:30

小休止してリスタート。

P1526から武能岳との鞍部へ降りるルート選択が難しく、ここが二ケ所目の難所となります。

稜線は鞍部へ向かって大雪庇が出来ているので、雪庇の下方の降りるには北へ回り込むよりも南から尾根を下り山腹をトラバースした方が安全と判断しました。

武能岳から登る場合は相当な難所となるでしょう。

武能岳の山頂下の鞍部にはブナの森が広がります。

北へ降ればウツボギ沢、南は東黒沢の源頭部です。

ここがエスケープルートとなるかどうか!?

積雪期では非常に厳しいと思います。

11:05

武能岳(丸山) 1495m

ちょうど中間点、ここからはほぼ下り基調となる為に時間的にひと安心となりました。

あとは難所のない事を願うばかりです。

名峰をぐるりと見渡す大展望に本当に来てよかった。

なんて気を抜いてる場合じゃないですよ!

まだここは半分でこの先に何があるのかわからないのだから油断は出来ません。

ワカンを持ってきましたが、出番は無さそうです。

ザック、ザック、ザック!!

雪が良く締まりクランポンでしっかり歩けます。

11:48

宵ノ越山 1482m

山頂からここまでのルートを一望します。

白毛門から笠ヶ岳、朝日岳へのスカイラインが素晴らしいです。

ヤッホー!!

12:00

一息ついてから行きましょう。

P1482の南側に雪庇が大きく、稜線を降りるのに西から急斜面をトラバースしました。

写真撮るの忘れてしまったんですが、ここが三ケ所目の難所となります。

ここからは快適な雪尾根を先に進みます。

12:25

P1391

クロベの森を急降下。

赤沢山に近づいてきました。

あともう少しだよ。

先が見えて少し余裕が出てきました。

安心するにはまだ早いけどね、ここまでの心配事が一つずつ消えてゆく爽快感がたまらんのです。

赤沢山へ向けて一歩一歩。

P1391を振り返って。

ホイサッ! ヨイショッ!とひと頑張り。

13:15

赤沢山 △1328.0m

2019年4月以来二度目の登頂となりました。

前回は白毛門登山口駐車場からの往復でした。

あの時から"いつかはこの先を歩きたいと"白毛門まで続く遥かなる銀嶺を夢に見ていました。

遂にやったと!! 歓喜の極みであります。

大きく張り出した雪庇から南方へ展望が広がります。

山頂から一段下の倒木に腰掛けておにぎりをパクリ、チョコバーをかじって再充電します。

今日はスピード重視だったので、ここまでほとんど休まず、一息入れる程度しか止まりませんでした。

赤沢山到達の安堵感からか疲れが出てきますが、気を入れ直して腰を上げます。

まだのんびりと展望を楽しみたいのですが、そろそろ行きますか!!

13:40

さぁ出発だー。

木の間から今日歩いてきた稜線が見えます。

よく頑張ったね!!

谷川岳や天神平スキー場もここからの眺めは違う感じがします。

14:10

標高約1170mの北の肩に到着しました。

ここからの下りが最後の難所となります。

地形図を見ると、白毛門登山口駐車場まで西へ顕著な太尾根に見えますが、急勾配の為にルート取りが難しいです。

目印はなく、太い尾根にこだわらずにルートを見極める必要がありました。

前回の記録と記憶が頼りでしたね。

尾根はすでに融雪で薮が出ていて歩きづらく、谷間の急斜面に残る雪にクランポンを蹴り込みますが雪崩れの可能性がありましたね。

白毛門の駐車場から赤沢山へ登る場合は、雪の谷間から尾根に上がれば悩む事は無いと思いますが、薮には難儀するでしょう。

紙の地形図から判断するだけでなく、GPSを活用する事が安全に繋がると思います。

下部に大きなデブリが見えてきましたが、駐車場まであとひと頑張りです。

14:51

白毛門駐車場

駐車場にてガッツポーズ!!

感無量です。

15:12

谷川岳ロープウェイ駐車場

大きく深呼吸して、もう一度ガッツポーズ!!

ヤルなら雪の締まる3月下旬しかないと、ここ数年間計画を立てていたルート。

一昨年は天気がダメで、昨年はコロナ禍でダメで、今年はどんな言い訳を自分に言い聞かせるのか?

今回が今年最後のチャンスでした。

積雪量からみてもこの機を逃してはまた来年です。

どうしても先延ばしにする事は出来ませんでした。

エスケープルートが無く、雪の状態も分からぬままでの単独行は無謀な挑戦だったかもしれません。

しかし充分な準備とタイミングが合えば、必ずヤレると信じていました。

遭難や体調不良・怪我などは常に単独行の課題です。

今回はビバークする可能性があったので、その覚悟と装備を持って挑みましたが、幸運にも条件が整い無事に下山する事が出来きました。

難しい山行を終えて、達成感と安心感で今でも余韻が残っていますが、今回感じた恐怖心や不安感を決して忘れてはいけません。

いつも臆病で、そして慎重でありたいですね。

いつか再登する事があったならば、山中一泊の計画でこの素晴らしい稜線を堪能したいと思います。

#320《おしまい》