望ましい未来への移行を描く「行動変容×トランジションデザイン」勉強会を開催

一昨年から構想してきた「行動変容」のフレームワークが一歩発展。社会や産業全体のビジョンとそこへの移行をプランニングする「トランジションデザイン」の要素を取り入れて、企業で使える新たな方法論の確立を目指しています。

発展のきっかけとなったのは2024年10月に開催されたSKS JAPAN 2024。食と行動変容をテーマにしたパネルディスカッションに登壇させてもらい、そこからアカデミアや食品大手、街作りに関わる企業など多くの方との対話の機会が生まれていきました。

ビジネスの面でも環境やウェルビーイングの面でも、生活者のライフスタイルや産業構造の変容などの「移行のデザイン」のニーズが高まっていて、そうしたプロジェクトの相談が各社と進んでいます。ただ、個別に支援していくだけでは社会全体のシフトは進んでいきません。まずは初期仮説としてデザインプロセス全体像を示し、それを土台に同時多発的な試行と学び合いを促していけないかと考えました。

直近のプロジェクト経験も踏まえてフレームワークとガイドブックのver.0.1をまとめ、2024年12月に勉強会を実施。リアル&オンラインで16名の方にご参加いただいて、ワークの一部を体験してもらいました。

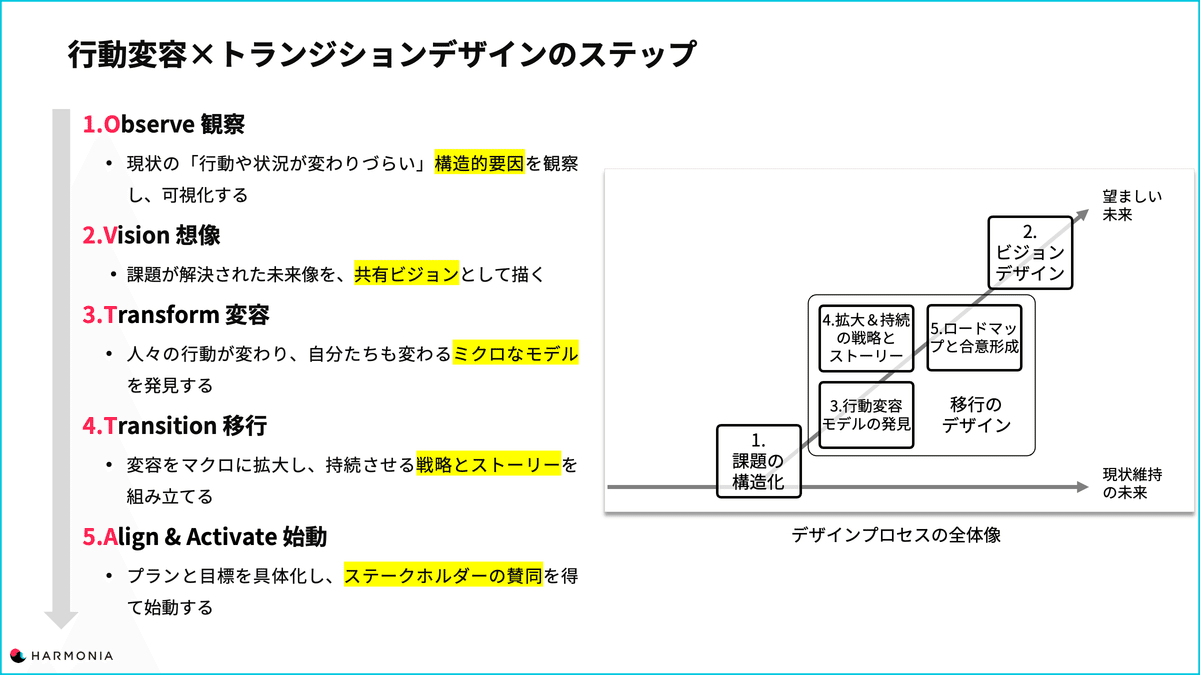

行動変容×トランジションデザインフレームワーク

「行動変容×トランジションデザイン」のフレームワークは、社会やビジネスの複雑な課題に向き合い、段階的に考察していく5つのステップで構成されています。

1. Observe 観察

現状の「行動や状況が変わりづらい」構造的要因を観察し、可視化します。たとえば、生活者心理、サプライチェーンや市場の特性、組織内部の文化や意思決定プロセスなど、多層的な視点で現状を把握します。このステップでは、課題構造における悪循環を特定し、どのレベルから解かなければいけない問題なのかの認識を揃えることが重要です。

2. Vision 想像

次に、課題が解決された未来像を描きます。ただ理想を語るだけではなく、ステークホルダーと共有できる具体的で共感できるビジョンを設計します。「ビジョンの余白」というワークシートを用いて、二項対立になりがちな概念(例:食の安定供給<>環境再生)を両立させたところにビジョンを描く方法を紹介しました。

3.Transform 変容

ミクロな行動変容パターンを発見し、自分たち自身も変化していくモデルを仮説立てます。顧客の変容と自社の変容が相乗するような、2つのループを描くことを目指していきます。このステップでは、具体的な体験を伴う仮説検証が有効です。たとえば、社内の食堂メニューの改善や、ポップアップストアでの新しい購買体験の導入など、小さな成功例を積み重ねていきます。

4.Transition 移行

小さな成功事例をもとに、マクロなスケールで広げる戦略とストーリーを設計します。多層的なアクションとキーパートナーを洗い出して、それらを時間軸を含む一連のロードマップにまとめていきます。トランジションの施策は自社で完結しないものも含まれるため、このデザインプロセス自体に社外パートナーを参加してもらうことも推奨しています。

5.Align & Activate 始動

最後に、具体的な目標や実行プランを策定し、プロジェクトを始動します。企業や大組織においては、デザインに直接参加していない人も含めた納得感と合意形成が必要不可欠です。また、自社のパーパスや事業計画、サステナビリティ目標などとの整合性も確認し、「不確実性を含みつつも、現時点で考えられる最善の仮説」として社内外からの賛同を得ることを目指します。

デザインのゴール=変容のスタートラインです。絵に描いた餅で終わらせないために、まずは積極的な賛同者と共に初期のマイルストーンを越えること。そして、デザインプロセスで立てた仮説を絶えず更新していくことが重要です。

ワークの一部をみんなで体験

今回の勉強会では、「1. Observe 観察」と「4. Transition」を中心にワークを体験していただきました。テーマは「企業の持続可能なモデルへの変容」。短時間ながらも、多量のアイデアと多角的な意見や考察が飛び交い、非常に充実したセッションとなりました。

ワークでは、まず現状の「行動や状況が変わりづらい構造的要因」を観察するフェーズを体験。参加者はそれぞれの経験や知見をもとに、業界特有の課題や内部のボトルネックを洗い出しました。たとえば、「企業内で持続可能性の重要性が認識されているものの、今期の利益とのトレードオフになりがち」「変化に取り組まない選択をすることで、イノベーティブな人材比率がますます薄まっていく」といった課題が可視化されていきます。次に、それらの課題を踏まえ、どのようにして個人・企業・社会のレイヤーで変容を促せるかを考察。課題と変容の施策、キーパートナーをセットにした案を広げていきました。

大手メーカー、デザイナー、コンサルタント、行政関係者など、多様な参加者が同じテーブルで議論し、課題認識を揃えていくプロセスは素晴らしい体験でした。限られた時間ではありましたが、得られたアイデアや視点は非常に多様で、持続可能なモデルへの移行についての議論を深めるきっかけとなりました。

いただいた感想・フィードバック

勉強会後には、アンケートで多くのフィードバックをいただきました。いくつかを紹介します。

省庁内の勉強会でも、課題の構造化、ビジョン、変容、移行、ロードマップの作製といった流れを取り入れたい

社内メンバーを広く巻き込みたいが、概念理解に時間がかかりそう

「こういう循環になっているのか」って可視化されるとだいぶ違ってきますね

ビジョンの共有をいかに早く上層部と進めるかが重要と感じた

システムを個人と全体の相似形として捉えることができ、フードシステムの再構築にも応用できそうだと思った

このフレームを用いて社会実装とスケールを図っていくときにどういう困難があるのかを体系的に蓄積できると面白い

ご参加いただいた皆さん、誠にありがとうございました!

今後も勉強会や実プロジェクトでのフィードバックを反映し、フレームワークの磨き込みと、ガイドブックの公表などにも取り組んでいきたいと思います。

プロジェクトのご相談やお問い合わせは、SNSやWEBからお気軽にお送りください。

Xはこちら https://x.com/dmattsun