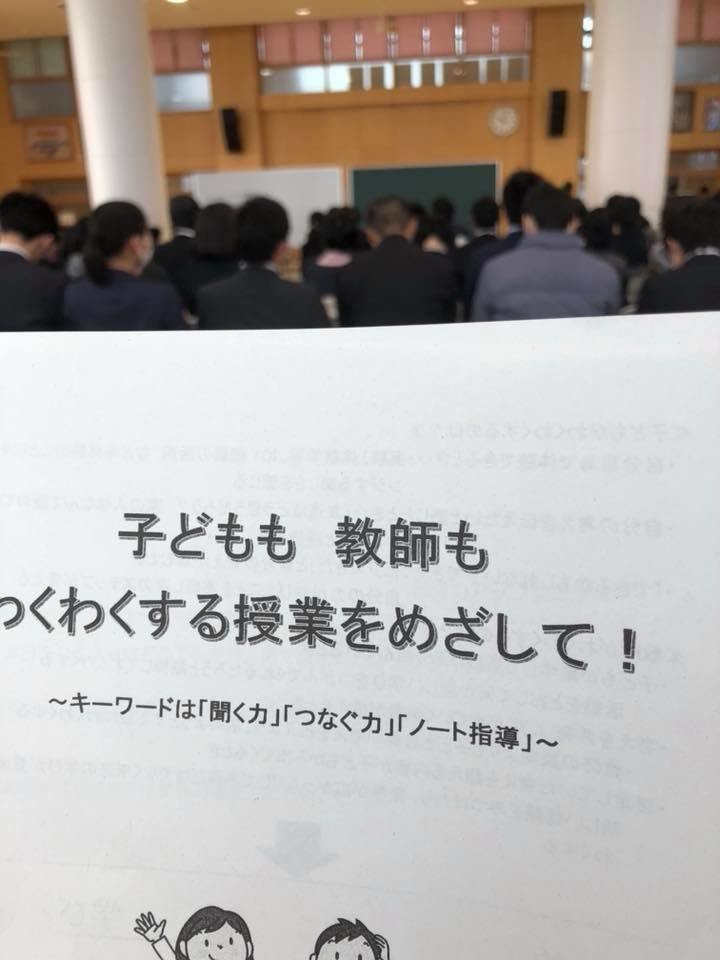

【2018年】お母さんの学びメモ「H29年度 第7回教師力アップセミナー」

第7回 教師力アップセミナー

2018年2月10日(土) 大口中学校

講師: 和田 裕枝先生

**********

先週に引き続き、和田先生の模擬授業を参観した。

いやもう、とにかく圧巻。参観するたびに、パワーアップ、バージョンアップしている。

細かな授業技術がふんだんに駆使されているのはもちろんだが、その裏に先生の思いが詰まっていることを再確認させてもらえた。

若手の先生たちは、まずは授業技術を習得しようと学ばれるだろう。

それは必要なことだと思っている。技は土台だし、たくさんあった方がよい。

とにかく基本的な技を学んだら、次はその技の持つ意味を自分で考えてみてほしい。

なぜそれを使うのか、どのような効果を期待してそれを使うのか、子どもたちの目にそれはどのように映るのか…そんなことを考えてみてほしい。

そうすればきっと、借り物の技だったものが、自分流の技になっていくのだろうと思っている。

和田先生が込めていた思いは、「子どもにどんな力をつけたいのか」という具体的な授業のねらいでもある。

この時間につけたい力(つけるべき力)が芯にあり、その力をつけるためにどうするかという視点で子どもの発言を引き出している。

おそらくそれは、単元を貫いた見通し、学年を貫いた見通し、教科を貫いた見通し、という長期的な見通しの視点を持っている和田先生だからこそ可能なことなのだろうと思う。

そういう見通しを持った教材研究の確かさを、ひしひしと感じた。

子どもたちは授業の中で新しいことを学ぶのだが、それは「前の学年で学習したあのこととつながっているんだ」と子ども自身が気付くことができるということが、どれだけ子どもの学習意欲を上げることの助けになるか…そこに保護者として感動した。

学習は、積み重ねていくことが本当に大事だと思う。

けれど、学校では既習事項と関連付けて学びを深めようとする授業はそれほど多くないように感じている。

学びがつながっていることを実感する機会が、学校でとても少ないことは残念だと思う。

模擬授業では、「解き方」を教えるのではなく、「考え方」を教えようとしていた。

これはとても大事なことだと思うのだが、なかなかそういう授業に巡り会えなかったな…というのが、自分の子ども時代だったように思う。

その時代のトレンドもあるのだろうし、先生方にしてみても、自分がそういう授業しか受けた経験がなければ、具体的にどのような授業をすればそうなるのか想像するのは難しいことなのだろう。

単に「解き方」を暗記しても、応用できない。それは「解き方」が点でしかないからだ。

しかし「考え方」を理解していれば、応用がきく。「考え方」はバラバラの点をつなぐ役割をしてくれるからだ。

今日の模擬授業を参観して、改めて「見方・考え方」の力を子どもたちにつけてあげたいと感じたし、その力が身につけられる授業が増えてほしいと思った。

いいなと思ったら応援しよう!