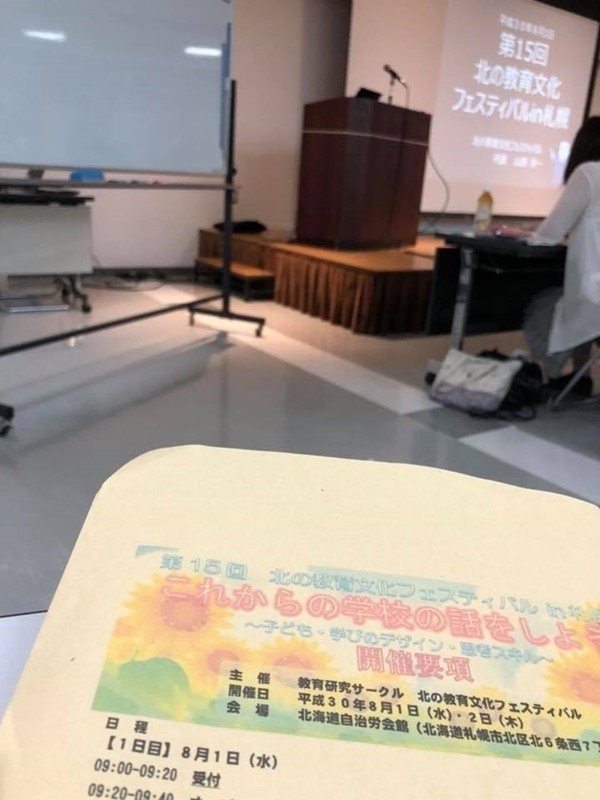

【2018年】お母さんの学びメモ「第15回北の教育文化フェスティバル in 札幌」(1)

第15回 北の教育文化フェスティバル in 札幌

これからの学校の話をしよう!~子ども・学びのデザイン・思考スキル~

2018年8月1・2日 北海道自治労会館

講師: 工藤 勇一先生、川俣 智路先生、三宅 貴久子先生、金 大竜先生、宇野 弘恵先生、山田 洋一先生

**********

念願だった北フェスに参加できた。

2日間びっしり組まれた研修スケジュールに「ついていけるだろうか…」という不安と「何が起こるのだろうか」というワクワクを持って参加したが、講座を聞きながら考え、周りの人との対話から考え、考え続けた2日間はあっという間だった。

●工藤先生:最上位の目標の共有

工藤先生は東京の麹町中学校の校長をされている。攻めの学校経営で知られており、メディアへの露出も多いので、お話しをうかがうのを楽しみにしていた。

麹町中学校での5年間のさまざまな実践を紹介しながら、いかに教員(だけでなく大人の)の価値観が固定化していて、子どもの実態や社会の変化についていけていないかという厳しい指摘をされた。

工藤先生のお話しをうかがいながら思っていたのは、小牧中学校でのさまざまな取り組みのことだった。

当時の玉置校長と一緒にPTA会長としてやってきたさまざまな「新しいこと」に込めた思いは、麹町中学校の実践への思いと重なる。

強力なリーダーシップと知恵があれば、学校というのは実はけっこう自由度がある。

カリキュラムの組み方だって、時数や評価など決められたことはやらなければならないが、その実施方法は学校が自由に決められる部分が多くある。

たいがいは前年踏襲か、教育委員会の作ったフレームに合わせて行う学校がほとんどだろう。それも仕方のないことだと思う。学校現場では、学校マネジメントに精通した管理職ばかりではないし、そもそも独自のカリキュラムを作れることを知らない教職員も多い。それを知っていたとしても実現するためのアイデアも必要だし、新しいことを始めるには周りの理解と協力も不可欠だろう。

そう考えると、工藤先生のお話しを聞いて「それは工藤先生だからできることでしょう」と言われてしまうであろうことも想像に難くない。実際、我らが小牧中学校も同様な声をよく聞いていたし、それは事実だとも思う。

工藤先生のお話しの中で最も強く共感したのは、「職員全員が『最上位目標』を考え、共有すること」「子どもたちに一番伝えたいのは『世の中ってまんざらでもない。大人ってけっこうステキだ』ということ」ということだ。

私も子どもたちには「あんなに楽しそうな大人がいるなら、大人になるのも悪くないな」と思ってほしい、といつも思っている。

一人一人の力は小さいけれども、みんなで協働することで大きな力になる。

そのためには「最上位の目標」、つまり「どんな子どもを育てたいのか」という部分をみんなで共有することが大切だと強く思っている。

具体的な子どもの姿を、みんなで考えて共有する。

その合意形成があれば、その目標を達成するための手段はどんどん出てくるのではないか。

それを実践されている工藤先生のお話しを聞いて、きっと参加者の皆さんの心の中にも「自分が考える子ども像ってどんな姿かな」という問いが生まれたのではないかと思う。その問いを大切にしてほしいなと思った。

●川俣先生:多様な手立ての用意と自己決定

「UDL(学びのユニバーサルデザイン)」という言葉は聞いたことはあり、子どもたちの学びやすさのためのさまざまな工夫のことだろうという認識だった。

具体的な手立てだけでなく、学習環境も含めた大きな概念であることが、川俣先生のお話しをうかがってわかった。

そして、ここでも大切なのは「何のために?誰のために?」という最上位の目標だという思う。

子どもが「学びの熟練者」になるために、その子に合う環境を整える。という目標のために、さまざまな手立てを用意すること。

でもそれだけにとどまらず、子どもがたくさんある手立ての中から、自分の必要性に応じて「自分で方法をチョイスする」ことができるようになることまでを視野に入れておかなくてはいけないのだなと思った。

学校ではそうやっていろいろな支援を受けられるが、社会に出ればそういうわけにもいかない。

子どもが自分の苦手を知り、こんな方法があれば乗り越えられるという手立ても知っていれば、社会に出た時に「こういう手立てを取ってほしい。そうすれば自分はこれができる」と自分から求めることができるだろう。

学校でUDLを実践するのは大なり小なりいろいろな抵抗があるだろうと思う。表面的には、細々とした作業が増えて、先生の手間が増えるという捉え方がされてしまうだろうから、それも仕方がないよねと思う。

しかし、何事も捉え方一つで見方が変わるように、作業が増えるけれどもそれはみんなで分担することができるし、一度作ったものは再利用だってできる。みんなで共有することが大切だとここでも思った。

そして、今やっているこの手立ては、子どもの未来にもつながっているという視野の広さを持ってもらえるといいなと思う。

いいなと思ったら応援しよう!