松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問102-125【衛生】(4) 論点:疫学研究 / 交絡因子

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

第102回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問125

Q. 喫煙者と非喫煙者における脳血管疾患の年齢階級別発生率を調べ、喫煙と脳血管疾患との関係を調べたところ、表に示す結果が得られた。

この結果に関する記述として、正しいのはどれか。

選択肢|

1. この表は、症例-対照研究の結果を示している。

2. この表における相対危険度は、喫煙をやめることによって脳血管疾患発症数がどれくらい減少できるかを示している。

3. 全ての年齢群のうち、55~59歳の群は、喫煙が脳血管疾患を発症させるリスクが最も高いと考えられる。

4. 65~69歳の群の相対危険度の値が全ての年齢群の値より低いのは、加齢によって脳血管疾患の罹患率(罹患リスク)が喫煙の有無にかかわらず高くなるためであると考えられる。

5. 喫煙と脳血管疾患罹患率(罹患リスク)との関係を解析する上で、年齢が交絡因子となっている。

(論点:疫学研究 / コホート研究)

こんにちは!BLNtです。解説します。

疫学研究を論点とした薬剤師国家試験【衛生】薬学理論問題の類題として、

第97回薬剤師国家試験 問126(論点:疫学研究 / 観察研究)

第98回薬剤師国家試験 問126(論点:疫学研究 / コホート研究)

第99回薬剤師国家試験 問127(論点:疫学研究 / コホート研究)

第102回薬剤師国家試験 問125(論点:疫学研究 / コホート研究)

第102回薬剤師国家試験 問126(論点:疫学研究 / 症例対照研究)

第103回薬剤師国家試験 問127(論点:疫学研究 / 症例対照研究)

があります。

第102回薬剤師国家試験 問125(問102-125|論点:疫学研究 / コホート研究)の論点解説を

matsunoya_note|note

https://note.com/matsunoya_note

で、4回にわたって解説します。

苦手意識がある人も、この機会に、疫学研究の基礎を一緒に完全攻略しよう!

薬剤師国家試験の衛生から疫学研究を論点とした問題です。第102回薬剤師国家試験の問125(問102-125)では、疫学研究における観察研究の理解を問われました。

問102-125は、選択肢ごとにテーマ(観察研究 / 症例対照研究・コホート研究、相対危険度・寄与危険度、交絡因子)が異なるので、別々に解説します。

この note では、解説 4 をお届けします。

目次|

解説 1|論点:疫学研究 / コホート研究

Q1. この表は、症例-対照研究の結果を示している。A.【正|誤】

https://note.com/matsunoya_note/n/n9fa3de68c24e

解説 2|論点:疫学研究 / 相対危険度・寄与危険度 / 基礎

Q2. この表における相対危険度は、喫煙をやめることによって脳血管疾患発症数がどれくらい減少できるかを示している。A.【正|誤】|

https://note.com/matsunoya_note/n/n65d04f684ce0

解説 3・4|論点:疫学研究 / 相対危険度・寄与危険度 / 応用

Q3. 全ての年齢群のうち、55~59歳の群は、喫煙が脳血管疾患を発症させるリスクが最も高いと考えられる。A.【正|誤】|

Q4. 65~69歳の群の相対危険度の値が全ての年齢群の値より低いのは、加齢によって脳血管疾患の罹患率(罹患リスク)が喫煙の有無にかかわらず高くなるためであると考えられる。A.【正|誤】|

https://note.com/matsunoya_note/n/na3def4554f72

解説 5|論点:交絡因子

Q5. 喫煙と脳血管疾患罹患率(罹患リスク)との関係を解析する上で、年齢が交絡因子となっている。A.【正|誤】|

https://note.com/matsunoya_note/n/nf0de7635fcda

薬剤師国家試験対策には、

松廼屋のe-ラーニング「薬剤師国家試験対策ノート」

note マガジン|

Twitter @Mats_blnt_pharm https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

BASE > BLOG https://matsunoya.thebase.in/blog

松廼屋 Mats.theBASE https://matsunoya.thebase.in/

CONTACT https://thebase.in/inquiry/matsunoya

授業や補習等で、グループや担当教官の方がeラーニング教材および解説コンテンツを含む資材を活用するご希望があれば、CONTACTからお問い合わせください。代理店等は置いておりません。直接、松廼屋 Mats.theBASEのサイトからお問い合わせを承ります。

わかりやすい論点解説動画や最新の科学的根拠へのリンク、科学的根拠に基づくポイントのまとめ、オリジナルの美しいグラフ等でサクッと学べる eラーニング教材をご提供いたします。

このCONTENTSを含む松廼屋 Mats.theBASEのコンテンツは、全て、eラーニング教材をご購入する可能性のあるお客様に提供する「商品の品質や内容を知っていただくことを目的とした情報開示およびサービス」です。

転用・複製等の著作権違反行為は禁止されていますので、ご遠慮ください。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問102-125【衛生】(4) 論点:疫学研究 / 交絡因子

参考資料|

疫学研究に関する最新の詳細な参考資料

日本疫学会のホームページ(HP)

日本疫学会|疫学用語の基礎知識 > 索引

http://glossary.jeaweb.jp/index/index.html

>介入研究

http://glossary.jeaweb.jp/glossary007.html

>分析疫学

http://glossary.jeaweb.jp/glossary003.html

>症例対照研究

http://glossary.jeaweb.jp/glossary005.html

>横断研究と生態学的研究

http://glossary.jeaweb.jp/glossary004.html

>コホート研究

http://glossary.jeaweb.jp/glossary006.html

>相対危険

http://glossary.jeaweb.jp/glossary017.html

>寄与危険と寄与危険割合

http://glossary.jeaweb.jp/glossary018.html

>交絡バイアス 交絡因子

http://glossary.jeaweb.jp/glossary014.html

CORE Journal循環器 online HP

CORE Journal循環器online|EBM用語集

http://www.lifescience.co.jp/core_j_circ/glossary/index.php

>介入研究 >観察研究

http://www.lifescience.co.jp/core_j_circ/glossary/index.php#ka01

詳細は、上記、HPをご参照ください。目的に合った情報が記載されていますので、一読することをお勧めします。情報がわかり易く整理してありました。

薬剤師国家試験問題および解答の原本

厚生労働省HPにあるものを参考として、独自にデータベース化したものを使用しています。

厚生労働省|薬剤師国家試験のページ 過去の試験問題及び解答

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzaishi-kokkashiken/index.html

Original contents|

BASE https://matsunoya.thebase.in/

BLOG https://matsunoya.thebase.in/blog

第1回 https://matsunoya.thebase.in/blog/2018/10/11/184500

第2回 https://matsunoya.thebase.in/blog/2018/10/12/160000

第3回 https://matsunoya.thebase.in/blog/2018/10/13/160000

第4回 https://matsunoya.thebase.in/blog/2018/10/14/161500

概要|疫学研究とは

疫学研究には、介入研究と観察研究とがあります。

介入研究とは、特定の検査・治療、薬物投与など何らかの介入が行われる研究のことで、他方、観察研究とは、研究の対象集団を設定しますが、条件・要因に対して人為的に介入しない研究のことです。

観察研究の特徴として、研究要因をランダムに割付けできないため、介入研究と比較して、バイアス・交絡因子が入り込みやすい側面があることがあげられます。観察研究の代表的な研究としては、横断研究、症例対照研究、コホート研究があります。

参考資料|CORE Journal循環器online|EBM用語集>介入研究・観察研究

http://www.lifescience.co.jp/core_j_circ/glossary

介入研究では集団(例:冠動脈性心疾患)に対して研究者が介入をして一定期間観察し、疾病の増減を実験的に確かめます。

介入には例えば血中総コレステロールを下げるための食事指導等(介入)があり、罹患率が低下した場合、食事指導等(介入)が、冠動脈性心疾患の予防に有効であると考えられます。

※まとめと作図:松廼屋|論点解説(第102回薬剤師国家試験 薬学理論問題 衛生 問125)

参考資料|日本疫学会HP(疫学用語の基礎知識>索引>介入研究

http://glossary.jeaweb.jp/glossary007.html

解説 5|

論点:交絡因子

Q5. 喫煙と脳血管疾患罹患率(罹患リスク)との関係を解析する上で、年齢が交絡因子となっている。A.【正|誤】|

解説します。第102回薬剤師国家試験の問125、選択肢5(問102-125-5)は、論点「疫学研究」のうち、交絡因子をテーマとした正誤問題でした。

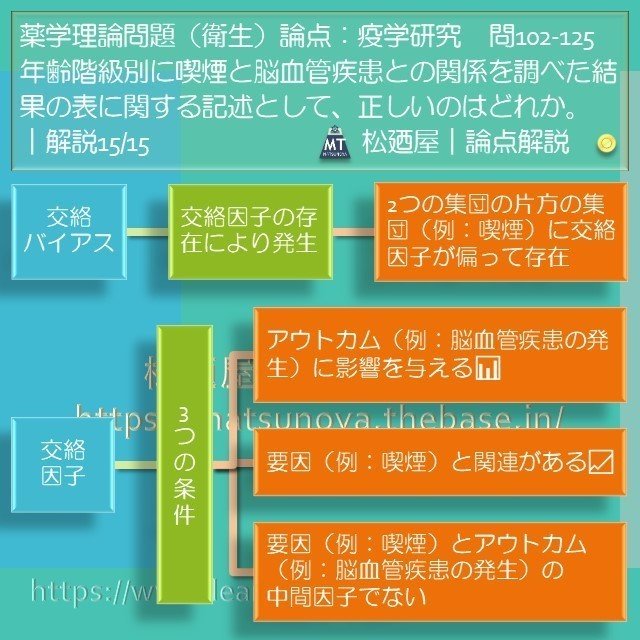

交絡バイアスは、交絡因子の存在によって生じます。

交絡因子と思われる要因(例えば、年齢)が、

1)アウトカム(例えば脳血管疾患の発生)に影響を与える、

2)要因(例えば喫煙)と関連がある、

3)要因(例えば喫煙)とアウトカム(例えば脳血管疾患の発生)の中間因子でない、

という3つの条件を満たすと、交絡因子であると言うことができます。

また、交絡因子と思われる要因(例えば、年齢)が、要因(例えば喫煙)とアウトカム(例えば脳血管疾患の発生)の双方に関連し、片方の集団である要因あり(喫煙者)に偏って存在する場合は、2つの集団のアウトカム(例えば脳血管疾患の発生)を比較する際に、交絡バイアスを生じます。

参考資料|日本疫学会HP 疫学用語の基礎知識>

索引>交絡バイアス 交絡因子

http://glossary.jeaweb.jp/glossary014.html

コホート研究で、喫煙と脳血管疾患の関連を究明する際、年齢が交絡因子となる例を取り上げて考察してみましょう。

コホートを設定して追跡し、アウトカムを得て解析したのち、追加調査の結果、年齢によって層別すると脳血管疾患の発生率への加齢(要因としては年齢)の関連が示唆された。

喫煙していた集団は、喫煙していない集団よりも脳血管疾患の発生が多くみられたが、喫煙のみが脳血管疾患を発生させる要因となったわけではなく、喫煙者に高齢者が多くみられた(偏在した)ために、あたかも喫煙と脳血管疾患が関連しているかのようにみえた。

というストーリーがあると、このコホート研究では年齢が交絡因子となって、交絡バイアスが生じた可能性が推察されます。

このとき、要因としての年齢は、1)加齢が脳血管疾患に影響を与え、2)喫煙者に高齢者の割合が高いという偏りが認められ、3)年齢は喫煙と脳血管疾患の中間因子ではないという条件を満たします。

以上から、選択肢5(102-125-5)の記述の「喫煙と脳血管疾患罹患率(罹患リスク)との関係を解析する上で、年齢が交絡因子となっている。」という正誤を検討してみます。

日本疫学会の疫学用語の基礎知識での解説に基づいて、厳密にいうと、このコホート研究では、この表のみでは、年齢が交絡因子であるとは言い難いと判断されます。

提示された表に、喫煙と年齢の関連を示唆したデータは項目等に示されていないことや、もともと年齢階級別に層別された集団で解析が行われた結果が示されており、要因暴露(喫煙)の有無に関して、各集団での年齢の偏りは提示された表では見えない(例えば、集団における高齢者の偏りは、コホートへのエントリーの人数で示されるもので、罹患率では見えないからです)ことがあるからです。

詳細|

日本疫学会HP 疫学用語の基礎知識

>索引>交絡バイアス 交絡因子

http://glossary.jeaweb.jp/glossary014.html

「コーヒーの摂取が心筋梗塞に関連するか」を検討したとき、コーヒー摂取の集団に喫煙者が多かった例を参考としてください。

厚生労働省の正解では選択肢5(問102-125-5)の記述は「正」とされました。しかしながら、少なくとも、喫煙者の集団に高齢者が偏在するという交絡に関する年齢階級別エントリー人数の表があって、さらに加齢がアウトカムと交絡するという結果を示す項目がないと、年齢が交絡因子である要件は満たさないように思います。

選択肢4(問102-125-4)の解説で述べたように、寄与危険割合は年齢階級の年齢が高くなるほど減少する傾向を示したことから、喫煙以外の要因によるアウトカム(脳血管疾患の発生)は加齢と関連して増加したと推察されます。

このデータから年齢が脳血管疾患の発生に影響を与える可能性が考えられますが、提示された表に記載されていませんから、問題を解く際に、寄与危険度を要因暴露群(例:喫煙者)の罹患率で除して100を乗じた値(%)である寄与危険割合を各年齢階級別に算出する必要があります。

2.5分間で解く問題で、選択肢毎にかけられる時間は30秒ですから、たとえ、この設問で期待されるコンピテンシーはあったとしても、実際、正しいアプローチで正しい答えを導き出すことができる人はいないと思います。

カイゼンが必要な設問でした。気づくことでカイゼンは可能となります。

一方、疫学研究におけるコホート研究を論点としたこの問題は、医療におけるEBMにおいてコホート研究の意義、最新の薬物療法などのアウトカムを薬剤師が科学的根拠に基づいて理解する過程を経験するのに有用です。

コホート研究などを含むシステマティックレビューを読み取ることは薬剤師のスキルとして重要な部分であるからです。

疫学研究の問題は難しいのですが、解いてわかってくると楽しい気分になることができます。

疫学研究を論点とした他の設問も、この機会に論点を確認しながら、チャレンジすると実力アップにつながると思います。

YouTube 4|

ここまでの学習内容を論点解説動画で復習します。

YouTube|走る!「衛生」Twitter Ver. 疫学研究/第102回-問125(4)|薬剤師国家試験対策ノート

論点:交絡因子

https://youtu.be/evGKRbYo8Lo

(1)

(2)

(3)

(4)

(完)

ポイント 4|

【A】には、【B】と【C】とがあり、【B】とは、【D】など何らかの【E】が行われる研究のことで、他方、【C】とは、研究の対象集団を設定するが、条件・要因に対して人為的に【E】しない研究のことである。

【C】は、研究要因を【F】できないため、【B】と比較して、【G】・【H】が入り込みやすい側面がある。【C】の代表的な研究としては、【I】がある。

【H】は、【G】の存在によって生じる。【G】の3つの要件は、【G】と思われる要因(例えば、年齢)が、1)【J】に影響を与える、2)【K】と関連がある、3)【K】と【J】の中間因子でない、という3条件である。

【G】が【K】と【J】の双方に関連し、片方の「【K】あり」に偏在する場合は、2つの集団の【J】を比較する際に、【H】を生じる。

A. 疫学研究

B. 介入研究

C. 観察研究

D. 特定の検査・治療、薬物投与など

E. 介入

F. ランダムに割付け

G. 交絡因子

H. 交絡バイアス

I. 横断研究、症例対照研究、コホート研究

J. アウトカム(例えば脳血管疾患の発生)

K. 要因(例えば喫煙)

実力テスト 4|

では、問題を解いてみましょう!すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第102回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問125

Q. 喫煙者と非喫煙者における脳血管疾患の年齢階級別発生率を調べ、喫煙と脳血管疾患との関係を調べたところ、表に示す結果が得られた。この結果に関する記述として、正しいのはどれか。

選択肢

1. この表は、症例-対照研究の結果を示している。

2. この表における相対危険度は、喫煙をやめることによって脳血管疾患発症数がどれくらい減少できるかを示している。

3. 全ての年齢群のうち、55~59歳の群は、喫煙が脳血管疾患を発症させるリスクが最も高いと考えられる。

4. 65~69歳の群の相対危険度の値が全ての年齢群の値より低いのは、加齢によって脳血管疾患の罹患率(罹患リスク)が喫煙の有無にかかわらず高くなるためであると考えられる。

5. 喫煙と脳血管疾患罹患率(罹患リスク)との関係を解析する上で、年齢が交絡因子となっている。

(論点:疫学研究)

楽しく!驚くほど効率的に。

まずは、薬剤師国家試験 薬学理論問題で、キックオフ!

走りだそう。きっと、いいことあると思う。

以上。BLNtより。

「薬剤師にしか、できない仕事がある。夢は、かなう。」

▼目的実現型のコンテンツ

▼企業イントラスペックの学習空間

▼PC・モバイル・スマートフォン対応

医薬系ウェブコンテンツ制作販売 松廼屋 MATSUNOYA

ECショップ 松廼屋 Mats.theBASE

URL: https://matsunoya.thebase.in/ 2017.3.11 open

ABOUT: https://matsunoya.thebase.in/about

CONTACT: https://thebase.in/inquiry/matsunoya

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

更新日:2019.12.12

論点解説の制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD / Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

松廼屋 Mats.theBASE BLOG|

https://matsunoya.thebase.in/blog

※役立つ情報がいっぱい!松廼屋 Mats.theBASE BLOGをお気に入りに登録してください。

薬剤師国家試験の論点と最新の科学的根拠をリレーション

100以上の論点にフォーカス、各設問に対して、論点をまとめた視認性の高いオリジナル画像や動画解説、そして科学的根拠として300以上の信頼しうる参考資料へのリンクをご用意しました。各問に対して素早い理解と深い学びが滑らかにつながる!

必須問題、薬学理論問題、薬学実践問題の論点解説と関連する科学的根拠の原本のご紹介もさらに追加。松廼屋 Mats.theBASE BLOGに掲載されたコンテンツは、eラーニング教材の一部です。当店のeラーニング教材をご購入する可能性のあるお客様に提供する「商品の品質や内容を知っていただくことを目的とした情報開示およびサービス」として、BLOGへのリンクから、サクッとわかる!テキストコンテンツと、視認性を追求した美しいまとめの図、さらに論点解説動画を無料で体験していただくことができます。

できたて論点解説を、松廼屋 Mats.theBASE BLOGで、特別大公開中!

盛りだくさんなのに、ますます、楽しく!驚くほど効率的に。

CONTACT|

高機能LMS eラーニング教材およびサービス、コンテンツの情報等、御社に最適化したカスタマイズも承ります。CONTACTからお問い合わせください。

CONTACT

https://thebase.in/inquiry/matsunoya

ECショップ 松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

👉 BASE

matsunoya_note 🔍

— MATSUNOYA.BlNt.Pharm (@Mats_blnt_pharm) December 12, 2019

note はじめました。

matsunoya_note のマガジン📚をお気に入りに登録(^^♪

しようっと (*ノωノ)

薬剤師国家試験対策ノート on note🎉

👉https://t.co/a9LjZAwzMN#松廼屋 Mats.theBASE… https://t.co/ffTIc9IqzF

👉 note

https://note.com/matsunoya_note

note matsunoya_note QR code

お問い合わせはこちらからどうぞ

CONTACT| https://thebase.in/inquiry/matsunoya

note.com matsunoya からの有料コンテンツ販売を開始しました。

検索方法|

http://note.com 右上の🔍で

matsunoya_note 🔍

ご購入にあたってのFAQ まとめ|

初めてのお買い物の方はこちらを読んでください。

https://note.com/matsunoya_note/n/n0dd0e79e7795

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

CONTACT: https://thebase.in/inquiry/matsunoya

Mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp

note での学習コンテンツを増やしていきたいと思っています。

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note コミュニティで誰でもいつでも学習できる、

note matsunoya_note

https://note.com/matsunoya_note

はそんな場にしたい。

あなたのサポートがあれば、それは可能です。

サポート感謝します!

滝沢

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

いいなと思ったら応援しよう!