松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問238-239

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-238-239

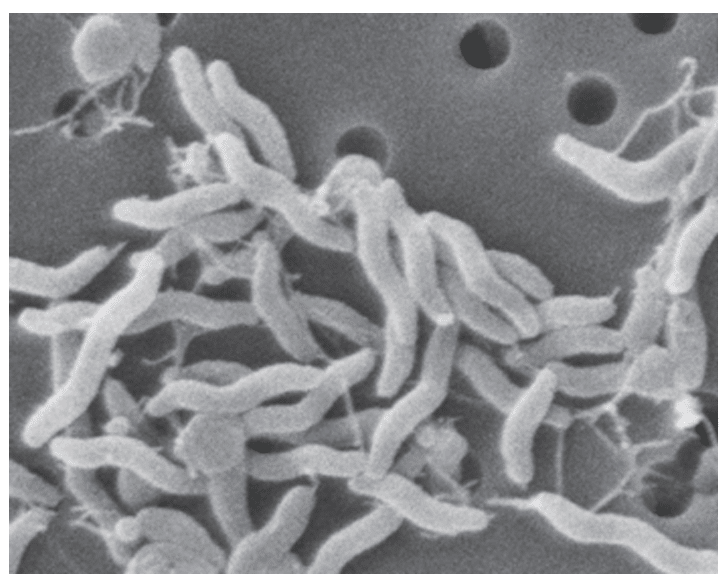

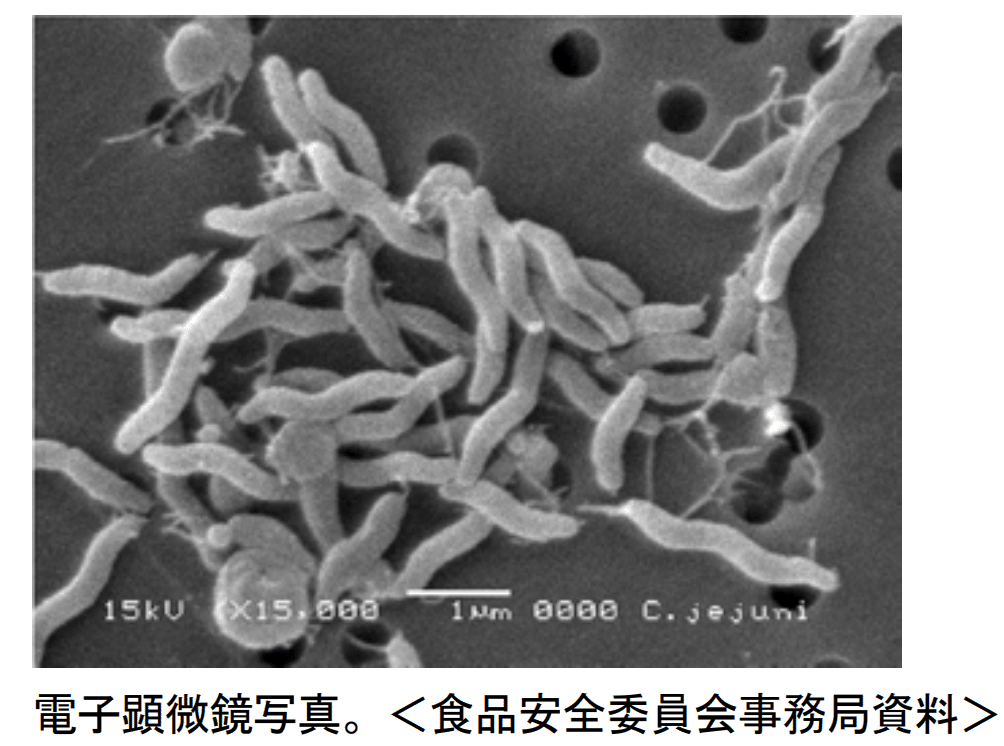

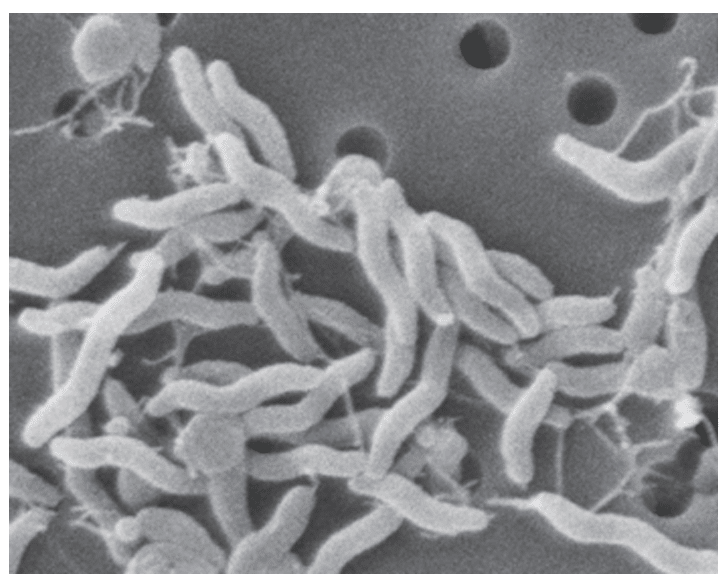

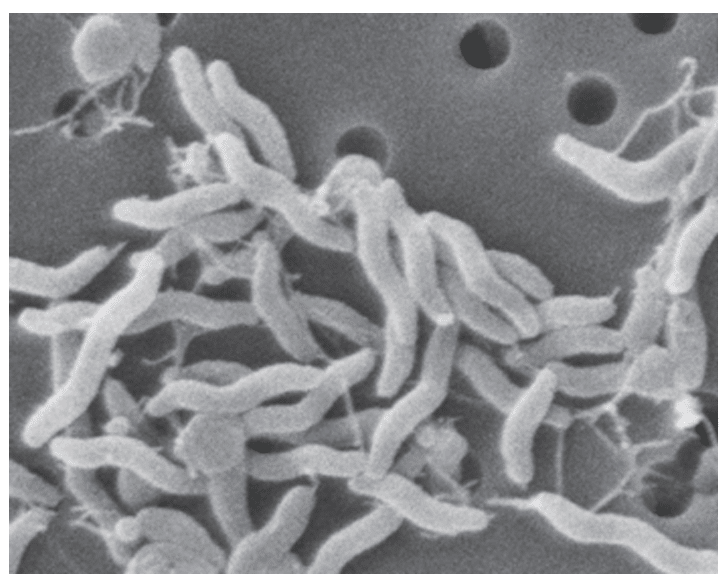

Q. 10月14日(月曜日)に小学校において、50名の児童が発熱・嘔吐・下痢の症状で欠席し、翌日にも同様の症状でさらに65名が欠席し児童の多くが病院を受診しているとの連絡が保健所にあった。早速、これらの患者のうち、60名の検体について検査を行ったところ、48名の検体から同一の病因物質を検出した。患者らの共通食は学校給食のみであり、10月11日(金曜日)に遠足のために給食を食べなかった学年に有症者がいないことから、給食が食中毒の原因と断定した。なお、衛生検査用に冷凍保存されていた同じ給食を調べた結果、原材料の鶏肉からも同じ病因物質を検出した。これを顕微鏡で観察したところ、写真の様に細長い、らせん状の形態を示していた。

病因物質の顕微鏡像

衛生

問 107-238|衛生

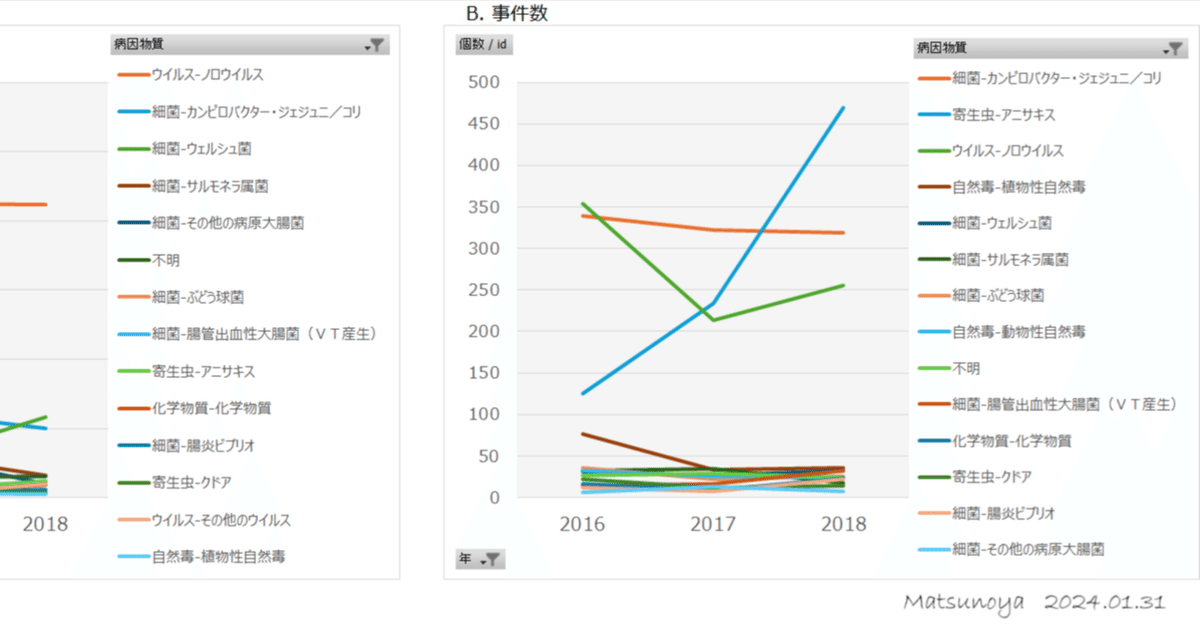

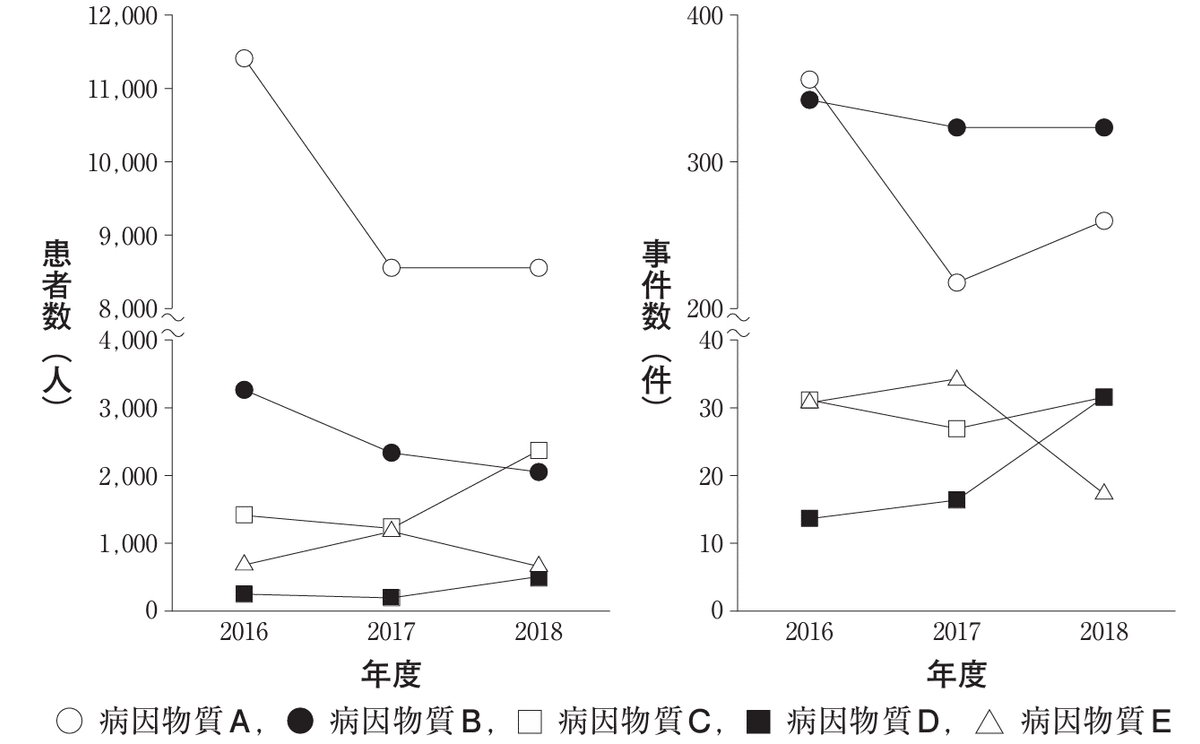

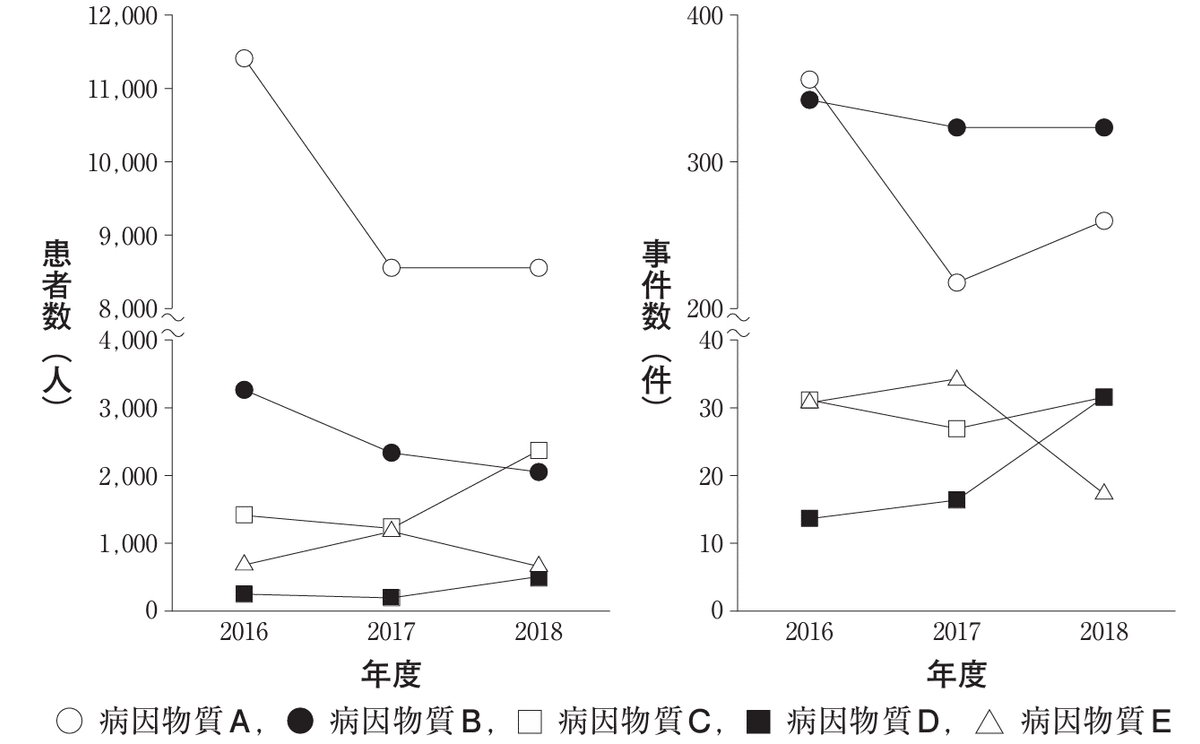

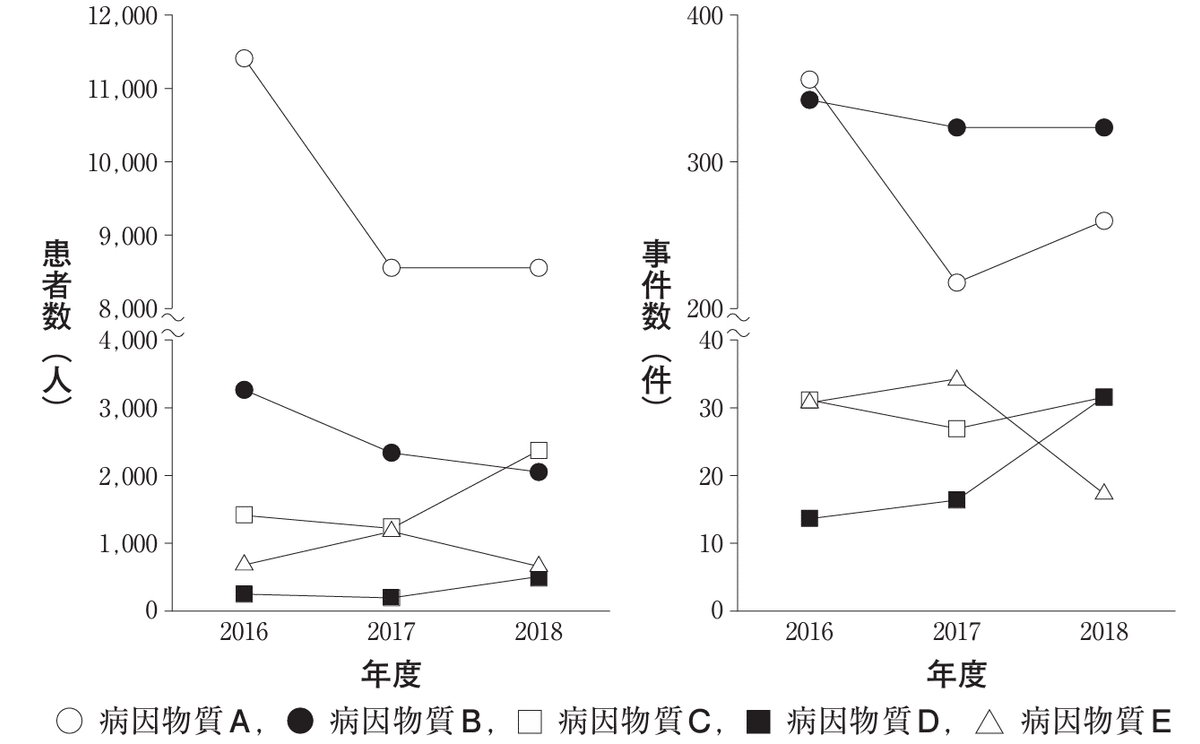

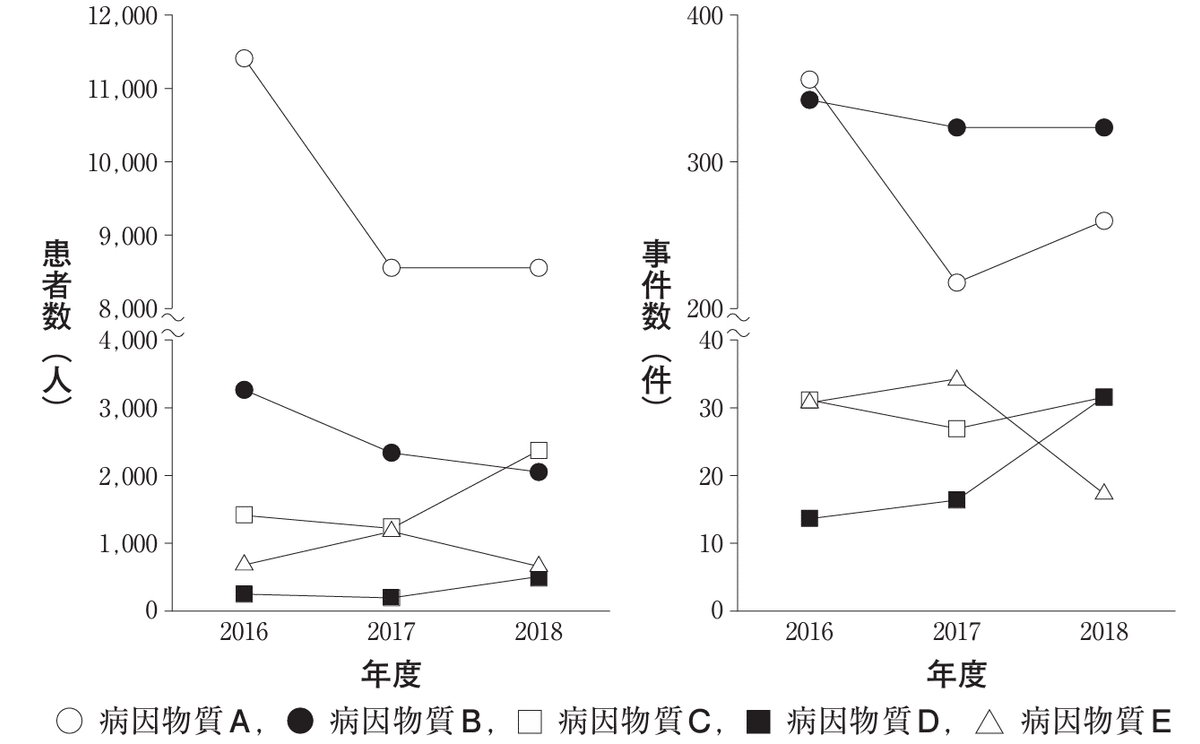

Q. 下図は、病因物質(A~E)による食中毒の患者数と事件数の年次別推移を示したものである。この給食による食中毒の病因物質はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 病因物質A

2. 病因物質B

3. 病因物質C

4. 病因物質D

5. 病因物質E

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

実務

問 107-239|実務

Q. 今回、病院を受診した患者の一部には、重篤な食中毒症状がみられた。その患者に投与すべき薬剤として、適切なのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. ロペラミド塩酸塩カプセル

2. 5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液

3. アトロピン硫酸塩注射液

4. d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液

5. ブチルスコポラミン臭化物注射液

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、【物理・化学・生物、衛生/実務】 の複合問題を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 / 問238-239、論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 を徹底解説します。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/ne1d18e85a8ff

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

👉マガジンをお気に入りに登録しよう!

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

設問へのアプローチ|

薬学実践問題は原本で解いてみることをおすすめします。

まずは、複合問題や実務の問題の構成に慣れることが必要だからです。

薬学実践問題は薬剤師国家試験2日目の①、②、③ の3部構成です。

今回の論点解説では2日目の①を取り上げています。

厚生労働省|過去の試験問題👇

第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)

第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)

第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)

第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)

第107回薬剤師国家試験 問238-239(問107-238-239)では、食中毒に関する知識を衛生および実務のそれぞれの科目の視点から複合問題として問われました。

複合問題は、各問題に共通の冒頭文とそれぞれの科目別の連問で構成されます。

冒頭文は、問題によっては必要がない情報の場合もあるため、最初に読まずに、連問すべてと選択肢に目を通してから、必要に応じて情報を取得するために読むようにすると、時間のロスが防げます。

1問、2分30秒で解答できればよいので、いつも通り落ち着いて一問ずつ別々に解けば大丈夫です。

出題範囲は、それぞれの科目別の出題範囲に準じています。

連問と言ってもめったに連動した問題は出ないので、平常心で取り組んでください。

💡ワンポイント

複合問題ですが、問107-238-239を解くうえで必要な情報は、黄色い線で示した部分です。

それ以外の情報取得は必要がないです。読んでいると時間のロスに繋がります。

問107-238および問107-239は、食中毒に関する記述の正誤を問う問題です。

食中毒統計と治療(対症療法)の理解が必要です。

冒頭文で必要な情報は、

食中毒の原因と断定した原因物質が細長い、らせん状の形態を示していたことと、原材料の鶏肉からも同じ病因物質を検出したことです。

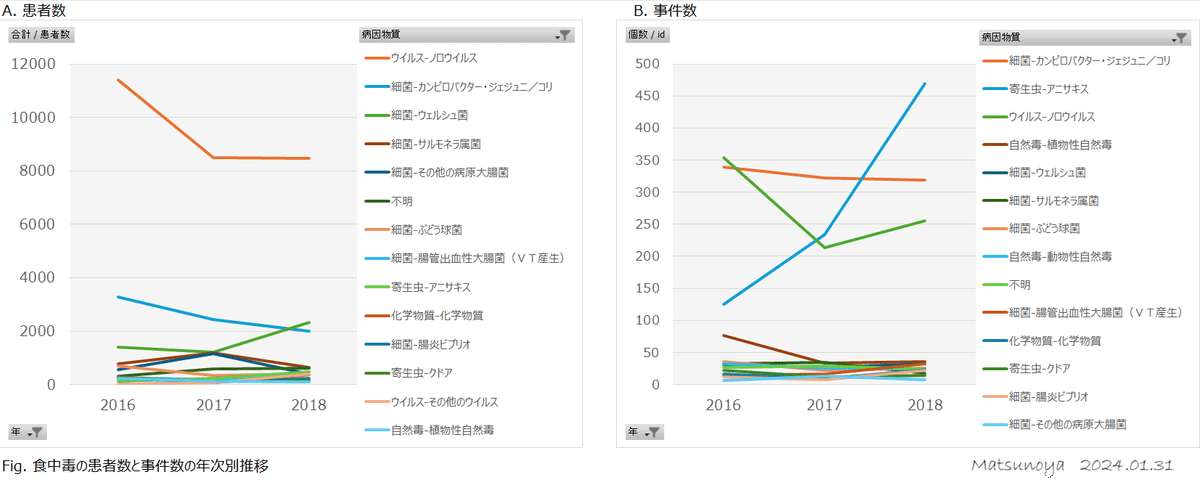

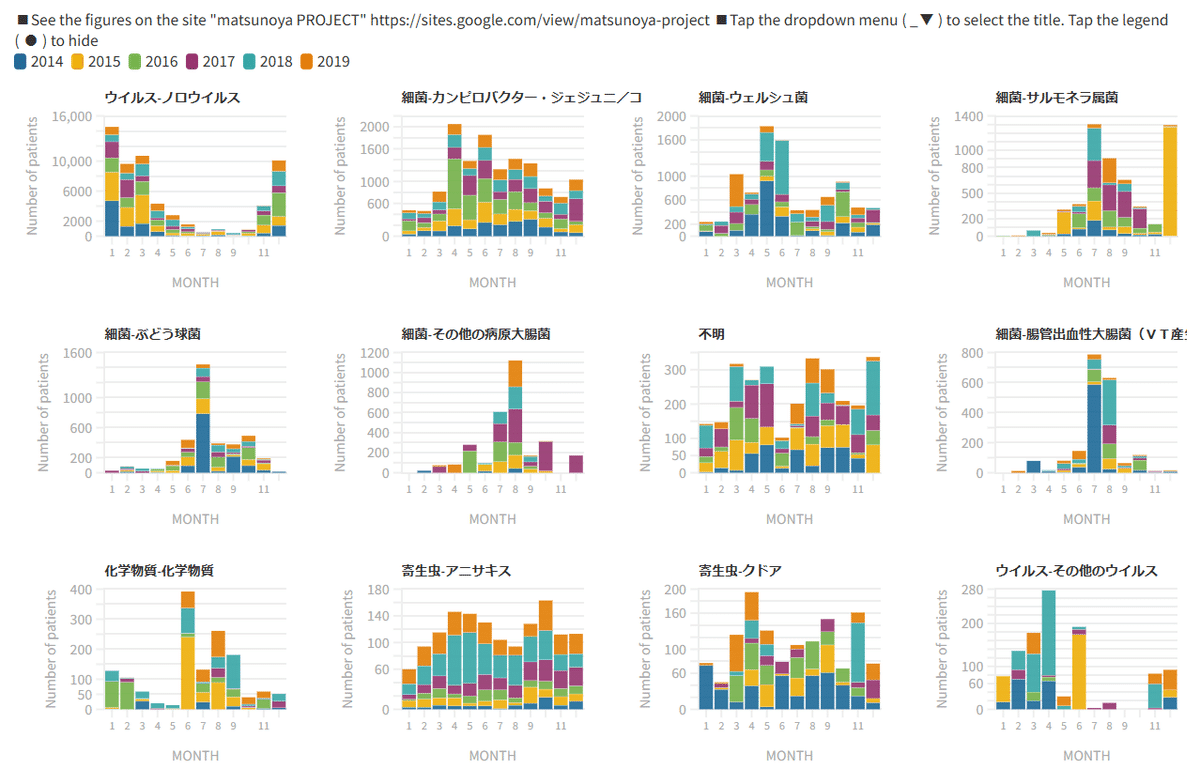

🫛豆知識① 食中毒統計

2016年から2018年の食中毒統計における患者数と事件数の年次推移を以下に示します。

グラフを見てわかるとおり、食中毒統計は、その原因物質の特性などをもとに一定のトレンドを持っているとはいえ、食中毒は、ほぼ毎日、日本のどこかで発生していますから、その集計結果は日々移り変わりますし、年次推移も下克上の様相を示しています。

ですから、薬剤師国家試験で食中毒の年次推移を論点にされても、時事ネタと同じで、その時々で流行り廃りがあって、絶対的な真実や定理があるわけではないので、わかりにくいです。

対策としては、最近の食中毒統計から、患者数と事件発生数のそれぞれの上位3位までは覚えるとよいでしょう。

今回の出題範囲では以下の通りです。

患者数 2016-2018

👑第1位 ノロウイルス

👑第2位 カンピロバクター

👑第3位 ウェルシュ菌

事件数 2016-2018

👑第1位 カンピロバクター

👑第2位 アニサキス

👑第3位 ノロウイルス

出典: 食中毒統計データベースは下記を参照し、独自に集計した。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート【衛生】論点:食中毒統計 / Excel Tips 編 https://note.com/matsunoya_note/n/ne91170391165

自分でエクセルデータベースを作って持っていると、すぐにピボットテーブルやピボットグラフででデータマイニングができて便利です。

下記の matsunoya_note でデータベースの作り方をわかりやすく説明しています。出来上がったエクセルファイル(見本)のダウンロードもできます。

説明通りに作ると、最新の「マイ🫶食中毒エクセルデータベース」が30分から1時間くらいでできます。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート【衛生】論点:食中毒統計 / Excel Tips 編|matsunoya

matsunoya project というサイトに独自に集計して作図したインフォグラフのシリーズをアップロードしています。

下記は、薬剤師国家試験に出題された厚生労働省の統計に関してまとめたページです。ぜひ活用してください。

STORY ▶ page_2

Page_2では薬剤師国家試験に関連するデータを分析した結果を論点解説!

上記のサイトに複数のテーマでインフォグラフを埋め込んでいますが、

以下に示したインフォグラフは食中毒統計をスライドのようにまとめたものです。

単独でグラフを見るには、Flourishで見たほうが見やすいです。

matsunoya STORY | 300 | visualized by Flourish.studio/story

▶ Tap to transition to the site https://public.flourish.studio/story/599095/

※グラフ左上の【 → 】を押すと次のグラフィクスまたはスライドが表示されます。

左上のボタン □□□□ やフィルター ▼、レジェンド ...●2017●2018●2019...で各分類を選択できます。

患者数

👑1位 ノロウィルス

💡上のインフォグラフで「ノロウィルス」の右端の▼を押して「All」を選択すると下記の画面が表示されます。

2014-2019の患者数(積み重ねグラフ)の上位を示しています。

腸管出血性大腸菌は、第8位です。夏(7月、8月)に多いことがデータからわかります。

次に、グラフ左上の【 → 】を押すと2枚目のインフォグラフィクス「発生件数」が表示されます。

発生件数

👑1位 カンピロバクター

居酒屋に行って生の鶏肉を刺身(とりわさ)で食べたりすると食中毒を起こすやつですねー。🐔

鶏肉はよく加熱して食べましょう。

なお、自宅などで調理する際は、生の鶏肉を水洗いするとカンピロバクターが周囲に飛び散ってかえって危ないので、丁寧にさばかれた鶏肉を購入して新鮮なうちに洗わないで加熱調理したほうがいいらしいです。🫛

💡上のインフォグラフで「カンピロバクター」の右端の▼を押して「All」を選択すると下記の画面が表示されます。

2014-2019の発生件数(積み重ねグラフ)の上位を示しています。

腸管出血性大腸菌は、第10位です。夏に多いことがデータからわかります。

発生件数の単位になるとランキングが下がるのは、食中毒事件1件当たりの患者数が多いことを示唆しています。

🫛豆知識② 食中毒に関する情報

下記のサイトを一読しておくと応用力がつきます。

国立感染症研究所

ノロウイルス感染症とは

一部抜粋します。

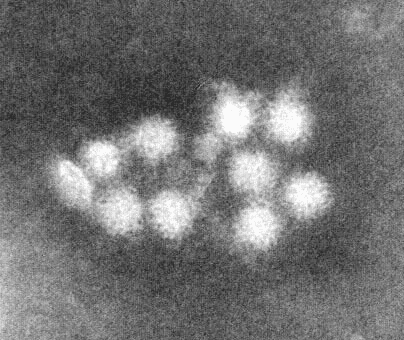

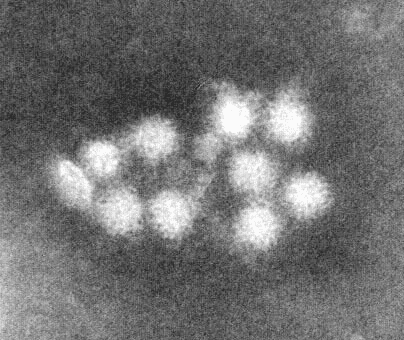

直径38nmの正二十面体 出典:国立感染症研究所 ノロウイルス感染症とは

直径が38ナノメータの正二十面体である。

臨床症状

ノロウイルスのボランティアへの投与試験の結果から、潜伏期は1〜2日であると考えられている。嘔気、嘔吐、下痢が主症状であるが、腹痛、頭痛、発熱、悪寒、筋痛、咽頭痛、倦怠感などを伴うこともある。

特別な治療を必要とせずに軽快するが、乳幼児や高齢者およびその他、体力の弱っている者での嘔吐、下痢による脱水や窒息には注意をする必要がある。

ウイルスは、症状が消失した後も3〜7日間ほど患者の便中に排出されるため、2次感染に注意が必要である。

治療・予防

感染者より排泄された糞便および吐物は、感染性のあるものとして注意が必要である。下水より汚水処理場に至ったウイルスの一部は浄化処理をかいくぐり、河川に排出され、海でカキなどの二枚貝類の中で濃縮される。汚染されたこれらの貝類を生のまま、あるいは十分加熱しないまま食べると、再びウイルスは人体に戻り、感染を繰り返す。

一般に、加熱した食品であればウイルスは完全に失活するので問題はないが、サラダなど加熱調理しないで食する食材が感染源となる。

例えば、汚染された貝類を調理した手や包丁・まな板などから、生食用の食材に汚染が広がる可能性がある。

また最近の報告では、ノロウイルスの感染者を看護や世話をする機会に、患者の吐物、便などから直接感染するヒト‐ヒト間の感染があることも明らかにされている。

糞口感染するウイルスであるので、食品衛生上の対策としては、食品の取り扱いに際して入念な手洗いなど衛生管理を徹底すること、食品取扱者には啓発、教育を十分に行う事が大切である。

身近な感染防止策として手洗いの励行は重要である。また吐物など、ウイルスを含む汚染物の処理にも注意が必要である。粒子は胃液の酸度(pH3)や飲料水に含まれる程度の低レベルの塩素には抵抗性を示す。また温度に対しては、60℃程度の熱には抵抗性を示す。

したがってウイルス粒子の感染性を奪うには、次亜塩素酸ナトリウムなどで消毒するか、85℃以上で少なくとも1分以上加熱する必要があるとされている。

治療としてはノロウイルスの増殖を抑える薬剤はなく、整腸剤や痛み止めなどの対症療法のみである。

一部抜粋します。

ウエルシュ菌は、偏性嫌気性の芽胞形成菌であるクロストリジウム(Clostridium)属の一菌種で、長さ3〜9μm、幅0.9〜1.3μmで、非運動性、グラム陽性の大桿菌である(写真)

病原診断

食中毒の最も確実な診断は、患者糞便や推定原因食品等からエンテロトキシン産生性のウエルシュ菌を分離することである。

一部抜粋します。

カンピロバクターの治療・予防

患者の多くは自然治癒し、予後も良好である場合が多く、特別治療を必要としないが、重篤な症状や敗血症などを呈した患者では、対症療法と共に適切な化学療法が必要である。第一選択薬剤としては、エリスロマイシン等のマクロライド系薬剤が推奨される。セフェム系薬剤に対しては自然耐性を示すため、治療効果は望めない。

ニューキノロン系薬剤に対しては近年耐性菌が増加しており、世界的な問題となっている。私共の調査においても、NFLX,OFLX,CPFX,NAの4剤に対する耐性株出現頻度は、調査開始時(1993〜1994年)は15%程度であったが、1999年には28.7%、2000年29.5%と増加傾向を示し、その後2003年まで30%前後を推移している。従って本剤を使用する際は、このことを念頭に入れた処方が必要であろう。

本菌感染症の予防は、食品衛生の面からみると、他の細菌性食中毒起因菌と同様に、獣肉(特に家禽肉)調理時の十分な加熱処理、また、調理器具や手指などを介した生食野菜・サラダへの二次汚染防止に極力注意することである。また、本菌は乾燥条件では生残性が極めて低いことから、調理器具・器材の清潔、乾燥に心掛けることも重要である。

一方、食品の嗜好面からは、生肉料理(トリ刺し、レバ刺し等)の喫食は避けるべきであろう。その他、イヌやネコ等のペットからの感染例も報告されており、接触する機会の多い幼小児及び高齢者等に対して啓発を図ると共に、ペットの衛生的管理が必要である。

出典: 国立感染症研究所 カンピロバクター感染症とは

下記のサイトもおすすめです。

食品安全委員会

ファクトシート(科学的知見に基づく概要書) | 食品安全委員会 - 食の安全、を科学する

カンピロバクター(Campylobacter) factsheets_campylobacter.pdf

今回の問題で出題されたのとそっくりな電子顕微鏡写真が掲載されています。

ファクトシート(科学的知見に基づく概要書) | 食品安全委員会 - 食の安全、を科学する

カンピロバクター(Campylobacter) factsheets_campylobacter.pdf

問107-238-239

病因物質の顕微鏡像

まず基本的な知識について復習しておきましょう。

■■GPT4o

細菌に由来する食中毒

概要

細菌性食中毒は、食品や飲料を介して細菌やその産生物質が体内に侵入し、感染や毒素の作用によって引き起こされる疾患です。主に嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状を特徴とし、場合によっては重篤な全身症状を引き起こします。これらの細菌は食品の不適切な取り扱いや保存によって増殖することが多く、衛生管理の徹底が重要です。

細菌性食中毒の分類

細菌性食中毒は、大きく以下の2つに分類されます:

感染型

細菌そのものが消化管内で増殖して症状を引き起こすタイプ。発症には通常12時間~数日を要します。主な病因菌

サルモネラ属菌

腸炎ビブリオ

カンピロバクター

病原性大腸菌(O157:H7 など)

毒素型

食品内で増殖した細菌が産生した毒素を摂取することにより、短時間で症状を引き起こすタイプ。発症は通常数時間以内。主な病因菌

黄色ブドウ球菌

ボツリヌス菌

セレウス菌

代表的な細菌と特徴

サルモネラ属菌

特徴:動物の腸管内に常在する細菌で、生卵、生肉、鶏肉に多く見られる。

症状:発熱、腹痛、下痢、嘔吐が主。発症まで6~72時間。

予防:食品の十分な加熱(75℃以上で1分以上)。

腸炎ビブリオ

特徴:海水に生息し、生魚や貝類が原因食品となる。

症状:激しい腹痛、水様性下痢、嘔吐が主。発症まで8~24時間。

予防:冷蔵保存や食材の塩分濃度調整。

カンピロバクター

特徴:家畜の腸管に存在し、生または加熱不足の鶏肉が主な感染源。

症状:発熱、倦怠感、腹痛、下痢(血便を伴うことも)。発症まで2~5日。

予防:鶏肉の十分な加熱、調理器具の分別使用。

病原性大腸菌(O157:H7など)

特徴:食品や水を介して感染。少量の菌数でも発症。

症状:水様性下痢、激しい腹痛、場合によっては溶血性尿毒症症候群(HUS)。発症まで3~4日。

予防:加熱調理、手洗いの徹底。

黄色ブドウ球菌

特徴:食品中で増殖しエンテロトキシン(耐熱性毒素)を産生。

症状:摂取後30分~6時間で発症する嘔吐、下痢が主。

予防:食品の低温保存、調理者の衛生管理。

ボツリヌス菌

特徴:嫌気性菌であり、密閉容器で増殖し神経毒素を産生。

症状:摂取後12~36時間で神経症状(麻痺、呼吸困難)が出現。致死率が高い。

予防:食品の十分な加熱(100℃で10分以上)。

セレウス菌

特徴:エミチック型(嘔吐型)と下痢型の2種類がある。主に炊飯後の保管不良で増殖。

症状:嘔吐型は摂取後1~5時間、下痢型は8~16時間で発症。

予防:調理後の速やかな冷却と保存。

食中毒発生の予防策

手洗いと衛生管理の徹底:調理者の健康状態管理と手指の洗浄が重要。

食品の適切な保管:細菌が増殖しやすい温度帯(10~50℃)を避け、冷蔵または冷凍保存を徹底する。

食品の十分な加熱:食材ごとに必要な加熱温度と時間を守る(特に肉、魚、卵)。

調理器具の消毒と区別使用:生肉や魚介類を取り扱う器具と野菜用器具を分ける。

文献リスト

厚生労働省. 「食中毒統計」. 2025年1月更新.

日本食品衛生学会編. 『食品衛生学 第2版』, 丸善出版, 2021.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). "Foodborne Germs and Illnesses", 2023.

World Health Organization (WHO). "Food Safety: Key Facts", 2022.

森野猛. 『食品と細菌感染』, 医学書院, 2020.

論点およびポイント

■■GPT4o

問107-238|衛生

論点|食中毒 / カンピロバクター / 給食 / 顕微鏡像 / 食品衛生

ポイント|

食中毒事例は、発熱・嘔吐・下痢の症状を伴い、小学校の児童に発生している。

患者の共通食は「学校給食」であり、遠足で給食を食べなかった学年に有症者がいないため、給食が原因と断定されている。

検査により、原材料の鶏肉からも病因物質が検出されている。

病因物質の顕微鏡像は「細長いらせん状の形態」を示しており、これはカンピロバクター属菌の特徴と一致する。

図に示された年次推移では、病因物質Bが2016年~2018年における患者数・事件数の推移と一致する。

カンピロバクターは、鶏肉や生乳が主要な感染源となりやすく、加熱不足や取り扱いの不備が原因となる場合が多い。

食品衛生法に基づき、冷蔵保存・加熱調理の徹底が予防策として重要。

問107-239|実務

論点|重篤な食中毒 / 補液療法 / 酢酸リンゲル液 / 電解質補正

ポイント|

食中毒患者の一部には重篤な症状が認められており、脱水症状への対応が必要。

脱水や電解質の異常は、感染性下痢症の主要な合併症として発生する。

治療には、5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液のような電解質・体液補正を目的とした静脈内輸液が推奨される。

酢酸リンゲル液は、重炭酸イオン供給源として酢酸を含み、酸塩基平衡を整える効果がある。

ロペラミド(下痢止め)は、感染性下痢の際には推奨されず、毒素排出を妨げる可能性があるため使用しない。

抗コリン薬(アトロピンやブチルスコポラミン)は、腸管運動を抑制するが、感染性下痢では適応外。

抗ヒスタミン薬(d-クロルフェニラミン)は、アレルギー症状に使用されるが、食中毒の治療目的には使用しない。

感染性下痢症の初期治療では、原因除去と症状緩和のために補液療法が最優先される。

薬剤師国家試験 出題基準

出典: 薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

出題基準 000573951.pdf (mhlw.go.jp)

論点を整理します。

■■GPT4o

総合的な論点

問 107-238 (衛生)

この問題の論点は、食中毒の原因物質の特定です。

問題文と図をもとに、病因物質を特定するためには以下の3点を考慮します:

症状の特徴

発熱、嘔吐、下痢の症状は、細菌性の食中毒に典型的で、特に鶏肉が感染源であれば、カンピロバクター(らせん状の細菌)が最も疑わしいです。この細菌はサルモネラ属や腸管出血性大腸菌とは異なり、らせん状の形態が顕微鏡下で確認できます。流行の発生状況

給食が共通食であること、かつ特定の日付に食べた児童にのみ症状が発生しているため、食事由来の一時的な食中毒が考えられます。年次別の推移とグラフ解析

図から「病因物質B」は患者数と事件数が最もカンピロバクターに近い傾向を示しています。事件数が一定で患者数が徐々に減少するのは、食中毒予防策が進展していることを反映していると推測できます。

これらを総合すると、この問題の病因物質はカンピロバクターであり、正答は「病因物質B」です。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

選択肢1:病因物質A

論点

病因物質Aは患者数が非常に多く、事件数も高い値を示しています。

これは、ノロウイルスやサルモネラ属細菌などの、一般的で広範囲に感染する病原体に一致する可能性があります。

ノロウイルス感染症は、嘔気、嘔吐、下痢が主症状で腹痛、頭痛、発熱、悪寒、筋痛、咽頭痛、倦怠感などを伴うこともあります。

ただし、今回のらせん状細菌の形態とは異なります。

直径38nmの正二十面体 出典:国立感染症研究所 ノロウイルス感染症とは

ノロウイルスの電子顕微鏡像

出典:国立感染症研究所 ノロウイルス感染症とは

アプローチ方法

顕微鏡像や患者の症状(特に発熱)を基準に除外します。ノロウイルスは形状が直径38nmの正二十面体であり、らせん状ではないため不適切です。

選択肢2:病因物質B

論点

病因物質Bは患者数がノロウイルスよりも少なく2位で徐々に減少し、事件数が一定(ノロウイルスと同じかノロウイルスよりも多く1位)であるというグラフの特徴を示しています。

これは、カンピロバクター感染症に一致する流行パターンです。また、らせん状細菌形態や鶏肉が感染源であることと一致します。アプローチ方法

症状、感染源(鶏肉)、顕微鏡像(らせん状)、および年次推移を総合的に考慮して正解とします。

選択肢3:病因物質C

論点

患者数が2018年に増加しており、新興の感染症の可能性を示唆しています。ただし、事件数が低いため、除外されます。アプローチ方法

事件数が低いため、排除します。

選択肢4:病因物質D

論点

患者数が少なく、事件数も他の病因物質と比べて低いことが特徴です。これは、比較的稀な病因物質による食中毒を示しています。らせん状細菌や鶏肉由来の食中毒とは一致しません。アプローチ方法

流行の規模や顕微鏡像が一致しないため排除します。

選択肢5:病因物質E

論点

事件数が2017年に増加しているものの、患者数の減少幅が大きく、一般的な感染症ではない可能性があります。また、鶏肉由来の食中毒やらせん状の形態とは一致しません。アプローチ方法

感染源、顕微鏡像、症状が一致しないため除外します。

引用文献

厚生労働省. 「食中毒発生状況年次報告」. 2022年版.

日本食品微生物学会. 「食品由来病原菌事典」. 講談社, 2021.

国立感染症研究所. 「感染症情報 食中毒」.

Jay JM, Loessner MJ, Golden DA. "Modern Food Microbiology." Springer, 7th Edition, 2005.

問 107-239 (実務)

この問題の論点は、食中毒患者の治療において、適切な薬剤選択を行うことです。特に、今回のような重篤な症状(脱水を伴う嘔吐・下痢)が見られるケースでは、以下の観点を考慮する必要があります:

重篤な症状の背景

重篤な症状は、多くの場合、脱水や電解質の異常を引き起こします。これらは、生命維持に関わる重要な問題であり、適切な補正が求められます。原因病原体と治療方針

今回の原因はカンピロバクターと特定されており、通常は軽症であれば対症療法が中心です。

しかし、重篤例では輸液療法が必要です。

抗菌薬は重篤な全身症状や免疫不全患者に対して適応される場合がありますが、一般的には必須ではありません。薬剤の選択基準

嘔吐や下痢による脱水症状が中心であるため、電解質バランスの補正が最優先されます。したがって、静脈内輸液(例えば、酢酸リンゲル液など)は適切な選択肢といえます。

これを踏まえ、正答は「5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液」です。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

選択肢1:ロペラミド塩酸塩カプセル

論点

ロペラミドは下痢症状の緩和薬(腸管運動抑制薬)ですが、感染性下痢の場合には病因物質の排出を妨げる可能性があるため、原則として使用は推奨されません。アプローチ方法

感染性下痢では病因物質の除去が重要であるため、この選択肢は除外されます。

選択肢2:5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液

論点

酢酸リンゲル液は電解質補正および脱水状態の改善に有効であり、急性の嘔吐や下痢による脱水患者に最適です。ブドウ糖添加によりエネルギー補給も可能です。アプローチ方法

重篤な脱水症状を呈する患者に対して、静脈内輸液を使用することが最優先されるため、この選択肢が最適です。

選択肢3:アトロピン硫酸塩注射液

論点

アトロピンは迷走神経抑制作用を持ち、痙攣性疼痛などの軽減に使用されますが、今回の症例では適応外です。アプローチ方法

脱水症状の補正が主目的であり、アトロピンはこの目的に適しません。除外されます。

選択肢4:d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液

論点

抗ヒスタミン薬であるクロルフェニラミンはアレルギー性疾患やアナフィラキシーに適応されますが、食中毒の治療には適しません。アプローチ方法

症状や病態と一致しないため、除外されます。

選択肢5:ブチルスコポラミン臭化物注射液

論点

ブチルスコポラミンは腸管平滑筋の痙攣を抑制しますが、病因物質の排除を妨げる可能性があるため、感染性下痢には使用すべきではありません。アプローチ方法

腸管運動の抑制は不適切であるため、除外されます。

引用文献

日本救急医学会. 「救急輸液ガイドライン2020」

厚生労働省. 「感染性胃腸炎治療の手引き」

Guerrant RL, Van Gilder T, Steiner TS, et al. "Practice Guidelines for the Management of Infectious Diarrhea." Clinical Infectious Diseases. 2001;32(3):331-351.

日本病院薬剤師会. 「静脈内輸液製剤の適正使用ガイドライン」

以上で、論点整理を終わります。

理解できたでしょうか?

大丈夫です。

完全攻略を目指せ!

はじめましょう。

薬剤師国家試験の薬学実践問題【複合問題】から食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療を論点とした問題です。

なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形で GPT4o & Copilot 、Gemini 2、または Grok 2 が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。

生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。

疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。

Here we go.

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問238-239

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-238-239

Q. 10月14日(月曜日)に小学校において、50名の児童が発熱・嘔吐・下痢の症状で欠席し、翌日にも同様の症状でさらに65名が欠席し児童の多くが病院を受診しているとの連絡が保健所にあった。早速、これらの患者のうち、60名の検体について検査を行ったところ、48名の検体から同一の病因物質を検出した。患者らの共通食は学校給食のみであり、10月11日(金曜日)に遠足のために給食を食べなかった学年に有症者がいないことから、給食が食中毒の原因と断定した。なお、衛生検査用に冷凍保存されていた同じ給食を調べた結果、原材料の鶏肉からも同じ病因物質を検出した。これを顕微鏡で観察したところ、写真の様に細長い、らせん状の形態を示していた。

病因物質の顕微鏡像

衛生

問 107-238|衛生

Q. 下図は、病因物質(A~E)による食中毒の患者数と事件数の年次別推移を示したものである。この給食による食中毒の病因物質はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 病因物質A

2. 病因物質B

3. 病因物質C

4. 病因物質D

5. 病因物質E

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

実務

問 107-239|実務

Q. 今回、病院を受診した患者の一部には、重篤な食中毒症状がみられた。その患者に投与すべき薬剤として、適切なのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. ロペラミド塩酸塩カプセル

2. 5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液

3. アトロピン硫酸塩注射液

4. d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液

5. ブチルスコポラミン臭化物注射液

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

■■GPT4o

■問 107-238|衛生

■論点|

この問題の論点は、給食由来の細菌性食中毒の原因物質を特定することです。

■解説1|

病因物質B(選択肢2)[正しい]

病因物質Bは年次別推移で、患者数・事件数ともに2016年から減少していますが、依然として多くの患者・事件が報告されています。この傾向は、カンピロバクター属菌による食中毒の発生状況と一致します。

顕微鏡観察の結果、病因物質は細長いらせん状の形態を示しており、これはカンピロバクターの特徴的な形態と一致します。

小学校の給食が感染源とされ、調査で鶏肉からも同一の病因物質が検出されたことから、鶏肉由来のカンピロバクター感染症と推定されます。

カンピロバクターは、鶏肉や生乳が主な感染源であり、調理時の加熱不十分や交差汚染が感染の原因となることが多いです。

■解説2|

カンピロバクター食中毒の臨床症状:発熱、腹痛、下痢(血便を伴うことも多い)などが特徴的です。これらは今回の患者群の症状と一致します。

カンピロバクター感染の疫学:感染の潜伏期間は2~5日で、国内で報告される細菌性食中毒の中で最も頻度が高いものの一つです。

感染予防策:鶏肉の十分な加熱(中心温度75℃以上)、生食の回避、包丁・まな板の消毒などが重要です。

■結論|

病因物質B(カンピロバクター)が今回の給食由来食中毒の原因と考えられるため、選択肢2が正しいと判断されます。

■補足|

病因物質A(選択肢1)[誤り]

年次推移の患者数・事件数は最も多いが、細長いらせん状の形態には該当しません。病因物質Aはノロウイルスと考えられます。

病因物質C(選択肢3)[誤り]

事件数が少ないため除外されます。

病因物質Cはウェルシュ菌と考えられます。

病因物質D(選択肢4)[誤り]

事件数が少ないため除外されます。

病因物質E(選択肢5)[誤り]

事件数が少ないため除外されます。

■問 107-239|実務

■論点|

この問題の論点は、食中毒患者の重篤な症状に対して適切な治療薬を選択することです。

■解説1|

5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液(選択肢2)[正しい]

脱水症状の補正:カンピロバクターによる重篤な食中毒では、嘔吐や下痢による脱水や電解質異常が主な問題となります。これらを是正するために、補液療法が必要です。

輸液の選択:5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液は、水分補給だけでなく、電解質(ナトリウムやカリウム)と糖分を適切に補充できるため、脱水症状を迅速に改善します。

アシドーシスの補正:激しい下痢によりアシドーシス(体液が酸性に偏る状態)が起こる場合、この輸液に含まれる酢酸が緩衝作用を発揮し、pHバランスを維持します。

■解説2|

他の治療薬の併用:必要に応じて抗菌薬が使用されることもありますが、軽症例では自然軽快するため多くの場合不要です。ただし、重症例では医師の判断で抗菌薬が投与される場合があります(例:マクロライド系抗菌薬)。

輸液の投与方法:患者の脱水症状の程度に応じて、経口補水療法(軽症)または静脈内輸液(中等症~重症)が選択されます。今回のケースでは重篤な患者が対象であるため、静脈内輸液が適切です。

■結論|

重篤な脱水症状の改善を目的として、選択肢2(5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液)の投与が最適です。

■補足|

ロペラミド塩酸塩カプセル(選択肢1)[誤り]

腸運動抑制薬であり、下痢を止める目的で使用されますが、感染性下痢の場合、病原体の排出を阻害し、症状を悪化させる可能性があるため適していません。

アトロピン硫酸塩注射液(選択肢3)[誤り]

主に迷走神経性徐脈や気管支痙攣の治療に用いられ、今回の脱水症状改善には適しません。

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液(選択肢4)[誤り]

抗ヒスタミン薬であり、アレルギー症状の緩和を目的とします。食中毒の直接的な治療には効果がありません。

ブチルスコポラミン臭化物注射液(選択肢5)[誤り]

抗コリン薬であり、腹痛の緩和を目的としますが、脱水改善には寄与しません。また、腸内容物の排出を遅らせる可能性があるため、感染性疾患では注意が必要です。

必須問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)

薬学理論問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, GPT4o, Copilot, and Grok 2|matsunoya

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問238-239

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-238-239

Q. 10月14日(月曜日)に小学校において、50名の児童が発熱・嘔吐・下痢の症状で欠席し、翌日にも同様の症状でさらに65名が欠席し児童の多くが病院を受診しているとの連絡が保健所にあった。早速、これらの患者のうち、60名の検体について検査を行ったところ、48名の検体から同一の病因物質を検出した。患者らの共通食は学校給食のみであり、10月11日(金曜日)に遠足のために給食を食べなかった学年に有症者がいないことから、給食が食中毒の原因と断定した。なお、衛生検査用に冷凍保存されていた同じ給食を調べた結果、原材料の鶏肉からも同じ病因物質を検出した。これを顕微鏡で観察したところ、写真の様に細長い、らせん状の形態を示していた。

病因物質の顕微鏡像

衛生

問 107-238|衛生

Q. 下図は、病因物質(A~E)による食中毒の患者数と事件数の年次別推移を示したものである。この給食による食中毒の病因物質はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 病因物質A

2. 病因物質B

3. 病因物質C

4. 病因物質D

5. 病因物質E

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

実務

問 107-239|実務

Q. 今回、病院を受診した患者の一部には、重篤な食中毒症状がみられた。その患者に投与すべき薬剤として、適切なのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. ロペラミド塩酸塩カプセル

2. 5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液

3. アトロピン硫酸塩注射液

4. d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液

5. ブチルスコポラミン臭化物注射液

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

薬学生応援!💮

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート【番外編 / 衛生】

論点:食中毒統計 / 年次推移(2014 - 2023)

最新の過去10年(2014 - 2023)の食中毒統計(患者数・事件数)について、原因物質別の年次推移に関する集計結果を解説します。

💡今回の集計に使ったエクセルファイル(パスワード付き)📊を添付。

ダウンロード可能です。

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/ne1d18e85a8ff

よろしければこちらもどうぞ

薬学理論問題の論点解説一覧です。

必須問題の論点解説一覧です。

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm 🔒から発信しています!

🔒🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/ne1d18e85a8ff

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

ここから先は

¥ 1,000

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya