松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成・代謝経路 / 副甲状腺ホルモン(PTH) / 活性化

第108回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問218-219

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 108-218-219

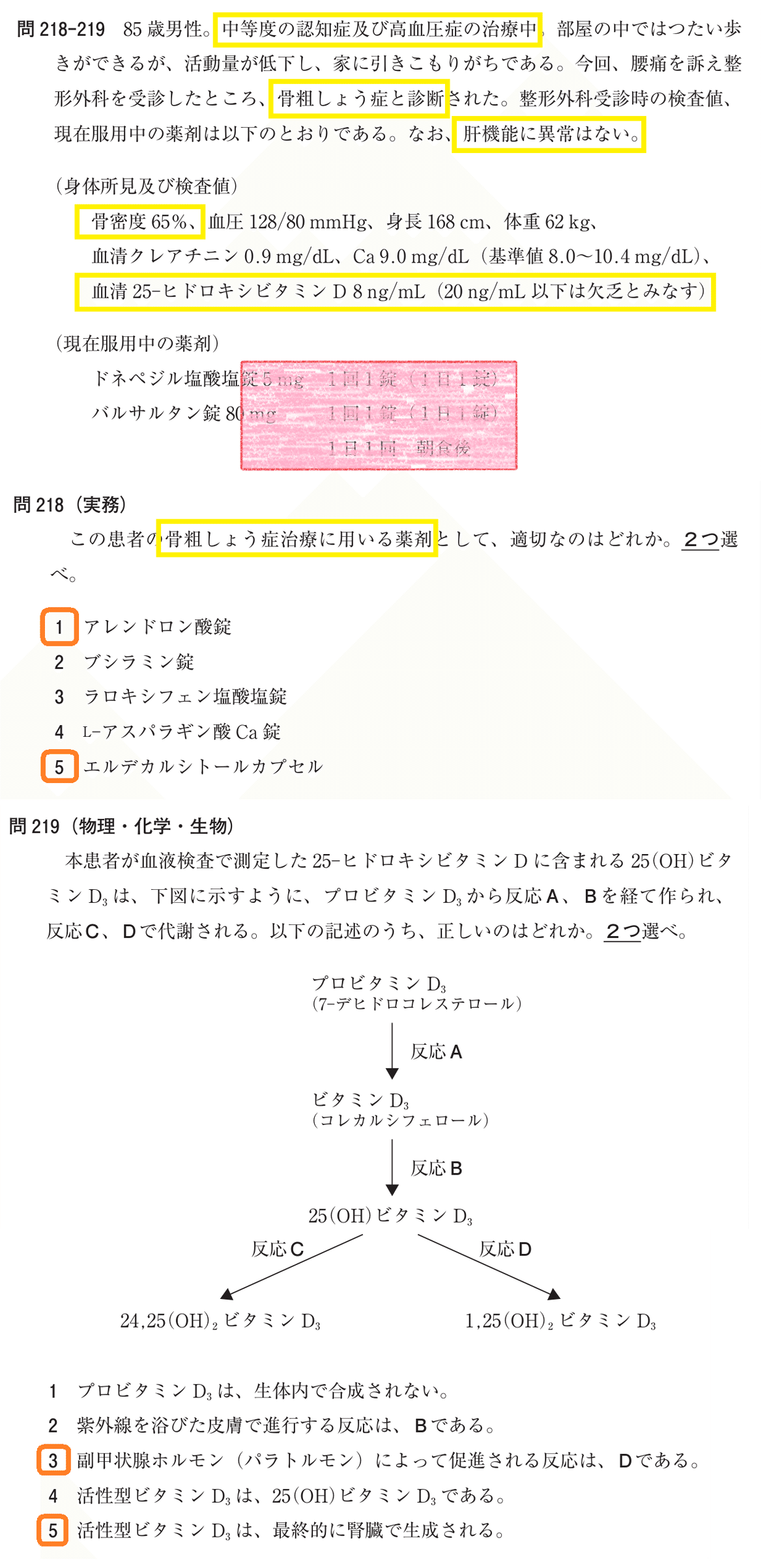

Q. 85歳男性。中等度の認知症及び高血圧症の治療中。部屋の中ではつたい歩きができるが、活動量が低下し、家に引きこもりがちである。今回、腰痛を訴え整形外科を受診したところ、骨粗しょう症と診断された。整形外科受診時の検査値、現在服用中の薬剤は以下のとおりである。なお、肝機能に異常はない。

(身体所見及び検査値)

骨密度65%、血圧128/80mmHg、身長168cm、体重62kg、血清クレアチニン0.9mg/dL、Ca9.0mg/dL(基準値8.0~10.4mg/dL)、血清25-ヒドロキシビタミンD 8ng/mL(20ng/mL以下は欠乏とみなす)

(現在服用中の薬剤)

ドネペジル塩酸塩錠5mg 1回1錠(1日1錠)|

バルサルタン錠80mg|1回1錠(1日1錠)|

1日1回|朝食後

実務

問 108-218|実務

Q. この患者の骨粗しょう症治療に用いる薬剤として、適切なのはどれか。2つ選べ。

■選択肢

1. アレンドロン酸錠

2. ブシラミン錠

3. ラロキシフェン塩酸塩錠

4. L-アスパラギン酸Ca錠

5. エルデカルシトールカプセル

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

物理・化学・生物

問 108-219|生物

Q. 本患者が血液検査で測定した25-ヒドロキシビタミンDに含まれる25(OH)ビタミンD3は、下図に示すように、プロビタミンD3から反応A、Bを経て作られ、反応C、Dで代謝される。

以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

プロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール)→ 反応A → ビタミンD3(コレカルシフェロール)→

反応B → 25(OH)-ビタミンD3 → 反応C → 24,25(OH)2-ビタミンD3|

反応B → 25(OH)-ビタミンD3 → 反応D → 1,25(OH)2-ビタミンD3

■選択肢

1. プロビタミンD3は、生体内で合成されない。

2. 紫外線を浴びた皮膚で進行する反応は、Bである。

3. 副甲状腺ホルモン(パラトルモン)によって促進される反応は、Dである。

4. 活性型ビタミンD3は、25(OH)ビタミンD3である。

5. 活性型ビタミンD3は、最終的に腎臓で生成される。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、【物理・化学・生物、衛生/実務】 の複合問題を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第108回薬剤師国家試験|薬学実践問題 / 問218-219、論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成・代謝経路 / 副甲状腺ホルモン(PTH) / 活性化を徹底解説します。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/na2da1d3f8806

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

👉マガジンをお気に入りに登録しよう!

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

設問へのアプローチ|

薬学実践問題は原本で解いてみることをおすすめします。

まずは、複合問題や実務の問題の構成に慣れることが必要だからです。

薬学実践問題は薬剤師国家試験2日目の①、②、③ の3部構成です。

今回の論点解説では2日目の①を取り上げています。

厚生労働省|過去の試験問題👇

第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)

第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)

第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)

第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)

第108回薬剤師国家試験 問218-219(問108-218-219)では、骨粗しょう症の治療薬に関する知識を生物および実務のそれぞれの科目の視点から複合問題として問われました。

複合問題は、各問題に共通の冒頭文とそれぞれの科目別の連問で構成されます。

冒頭文は、問題によっては必要がない情報の場合もあるため、最初に読まずに、連問すべてと選択肢に目を通してから、必要に応じて情報を取得するために読むようにすると、時間のロスが防げます。

1問、2分30秒で解答できればよいので、いつも通り落ち着いて一問ずつ別々に解けば大丈夫です。

出題範囲は、それぞれの科目別の出題範囲に準じています。

連問と言ってもめったに連動した問題は出ないので、平常心で取り組んでください。

💡ワンポイント

複合問題ですが、問108-218-219を解くうえで必要な情報は、黄色い線で示した部分です。

それ以外の情報取得は必要がないです。読んでいると時間のロスに繋がります。

問108-218および問108-219は、骨粗しょう症の病態と薬物治療薬に関する記述の正誤を問う問題です。

冒頭文で必要な情報は、

診断(骨粗しょう症)と

検査値(血清25-ヒドロキシビタミンD 欠乏、Ca 正常)

です。

🫛豆知識 医薬品添付文書等

医療用医薬品添付文書等を一読しておくと応用力がつきます。

PMDA 医療用医薬品添付文書等 アレンドロン酸ナトリウム水和物

製造販売元/オルガノン株式会社 フォサマック錠35mg

患者向医薬品ガイド G_フォサマック錠35mg

以下抜粋します。

薬効分類名

骨粗鬆症治療薬

一般的名称

アレンドロン酸ナトリウム水和物

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

🫛禁忌:低カルシウム血症の患者には投与しない。

2.1 食道狭窄又はアカラシア(食道弛緩不能症)等の食道通過を遅延させる障害のある患者[本剤の食道通過が遅延することにより、食道局所における副作用発現の危険性が高くなる。]

2.2 30分以上上体を起こしていることや立っていることのできない患者[7.2 参照]

2.3 本剤の成分あるいは他のビスホスホネート系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者

2.4 低カルシウム血症の患者[8.4 参照],[11.1.4 参照]

5. 効能又は効果に関連する注意

本剤の適用にあたっては、日本骨代謝学会の診断基準等を参考に、骨粗鬆症との診断が確定している患者を対象とすること。

6. 用法及び用量

🫛成人にはアレンドロン酸として35mgを1週間に1回、朝起床時に水約180mLとともに経口投与する。

🫛服用後少なくとも30分は横にならず、飲食(水を除く)並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

通常、成人にはアレンドロン酸として35mgを1週間に1回、朝起床時に水約180mLとともに経口投与する。

なお、服用後少なくとも30分は横にならず、飲食(水を除く)並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

7. 用法及び用量に関連する注意

🫛水以外の飲み物(Ca、Mg等の含量の特に高いミネラルウォーターを含む)、食物及び他の薬剤と一緒に服用すると、吸収を抑制する。

7.1 本剤は水のみで服用すること。水以外の飲み物(Ca、Mg等の含量の特に高いミネラルウォーターを含む)、食物及び他の薬剤と一緒に服用すると、吸収を抑制するおそれがある。

7.2 食道及び局所への副作用の可能性を低下させるため、速やかに胃内へと到達させることが重要である。服用に際しては、以下の事項に注意すること。[2.2 参照],[8.1 参照]

起床してすぐにコップ1杯の水(約180mL)とともに服用すること。

口腔咽頭部に潰瘍を生じる可能性があるため、本剤を噛んだり又は口中で溶かしたりしないこと。

本剤を服用後、少なくとも30分経ってからその日の最初の食事を摂り、食事を終えるまで横にならないこと。

就寝時又は起床前に服用しないこと。

8. 重要な基本的注意

🫛低カルシウム血症がある場合には、本剤投与前に低カルシウム血症を治療する。

🫛ビタミンD欠乏症又はビタミンD代謝異常のようなミネラル代謝障害がある場合には、あらかじめ治療を行う。

🫛抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して、ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがある。

8.1 本剤は咽喉頭、食道等の粘膜に対し局所刺激症状を引き起こすおそれがある。特に適切に服用しない患者では、食道、口腔内に重度の副作用が発現する可能性があるので、服用法について患者を十分指導し、理解させること。[7.2 参照],[11.1.1 参照]

8.2 本剤の投与により、上部消化管に関する副作用が報告されているので、観察を十分に行い、副作用の徴候又は症状(嚥下困難、嚥下痛又は胸骨下痛の発現又は胸やけの発現・悪化等)に注意し、患者に対して、これらの症状があらわれた場合は、本剤の服用を中止して診察を受けるよう指導すること。[11.1.1 参照],[11.1.2 参照]

8.3 患者には、食事等から十分なカルシウムを摂取させること。[11.1.4 参照]

8.4 低カルシウム血症がある場合には、本剤投与前に低カルシウム血症を治療すること。また、ビタミンD欠乏症又はビタミンD代謝異常のようなミネラル代謝障害がある場合には、あらかじめ治療を行うこと。[2.4 参照],[11.1.4 参照]

8.5 ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。

本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の休薬等を考慮すること。

また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避けることなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口腔外科を受診するように指導すること。[11.1.6 参照]

8.6 ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合には、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。[11.1.7 参照]

8.7 ビスホスホネート系薬剤を長期使用している患者において、非外傷性又は軽微な外力による大腿骨転子下、近位大腿骨骨幹部、近位尺骨骨幹部等の非定型骨折が発現したとの報告がある。これらの報告では、完全骨折が起こる数週間から数ヵ月前に大腿部、鼠径部、前腕部等において前駆痛が認められている報告もあることから、このような症状が認められた場合には、X線検査等を行い、適切な処置を行うこと。また、両側性の骨折が生じる可能性があることから、片側で非定型骨折が起きた場合には、反対側の部位の症状等を確認し、X線検査を行うなど、慎重に観察すること。X線検査時には骨皮質の肥厚等、特徴的な画像所見がみられており、そのような場合には適切な処置を行うこと。[11.1.8 参照]

10. 相互作用

10.2 併用注意(併用に注意すること)

🫛ビスホスホネート系薬剤は多価の陽イオン(Ca、Mg等)とキレートを形成することがあるので、併用すると本剤の吸収を低下させる。

薬剤名等|臨床症状・措置方法機序・危険因子

カルシウム、マグネシウム等の金属を含有する経口剤:

カルシウム補給剤

制酸剤

マグネシウム製剤等

本剤の服用後少なくとも30分経ってから服用すること。

本剤は多価の陽イオン(Ca、Mg等)とキレートを形成することがあるので、併用すると本剤の吸収を低下させる。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

🫛アレンドロン酸は破骨細胞に取り込まれた後その活性を抑制することにより、骨吸収を減少させる。

アレンドロン酸は骨のハイドロキシアパタイトに強い親和性を持ち、ラットでは破骨細胞が存在する骨表面に選択的に分布した。アレンドロン酸は破骨細胞に取り込まれた後その活性を抑制することにより、骨吸収を減少させる14),15)。

出典:

PMDA 医療用医薬品添付文書等 アレンドロン酸ナトリウム水和物

製造販売元/オルガノン株式会社 フォサマック錠35mg

まず基本的な知識について復習しておきましょう。

■■GPT4o

所見の分析と検査値の考察

1. 骨密度 65%

正常範囲: 通常、骨密度は基準値を100%として評価されます。65%の骨密度は骨密度が低下していることを示しており、これは骨粗しょう症を示唆します。

考察: 高齢者における骨密度の低下は、骨粗しょう症の進行を意味し、骨折のリスクを増大させます。この患者の場合、腰痛の原因が骨粗しょう症に起因している可能性が高いです。

2. 血圧 128/80 mmHg

正常範囲: 血圧の基準範囲は、収縮期血圧(SBP)が120mmHg以下、拡張期血圧(DBP)が80mmHg以下です。

考察: この血圧値は正常範囲内であり、現在の治療が適切に行われていることが示唆されます。高血圧の管理ができていると言えます。

3. 身長 168cm / 体重 62kg

考察: 体格に関して異常は見られません。特に、体重と身長から算出されるBMI(体格指数)は BMI = 62 / (1.68)^2 ≈ 22 であり、標準的な範囲にあります(18.5~24.9が正常)。

4. 血清クレアチニン 0.9mg/dL

正常範囲: 血清クレアチニンの基準範囲は男性で約0.6~1.2mg/dLです。

考察: 血清クレアチニン値は正常範囲内であり、腎機能に異常がないことを示しています。肝機能も正常とされており、薬剤の代謝や排泄に問題はないと思われます。

5. 血清カルシウム (Ca) 9.0mg/dL

正常範囲: 血清カルシウムの基準値は8.0~10.4mg/dLです。

考察: 血清カルシウムの値は正常範囲内であり、カルシウムの代謝に問題はないと思われます。骨粗しょう症の原因としてカルシウム欠乏が直接関与していない可能性があります。

6. 血清25-ヒドロキシビタミンD 8ng/mL

正常範囲: 25-ヒドロキシビタミンDの正常範囲は通常 20~50ng/mL です。

考察: 血清25-ヒドロキシビタミンDの値が 8ng/mL であり、ビタミンD欠乏 を示しています。ビタミンDはカルシウムの吸収に重要であり、欠乏していると骨密度が低下し、骨粗しょう症のリスクが高まります。この患者の骨粗しょう症は、ビタミンD欠乏が一因である可能性が高いです。ビタミンDの補充が治療に有益であると考えられます。

結論

この85歳男性は、骨粗しょう症が診断されており、ビタミンD欠乏がその原因の一つである可能性があります。

さらに、血清カルシウム値や血清クレアチニン値は正常範囲にあり、腎機能やカルシウム代謝には問題がないことが確認できます。

ビタミンDの欠乏が骨密度低下に寄与しているため、ビタミンD補充を含む治療が必要です。

骨粗しょう症治療薬について

概説

骨粗しょう症は骨密度の低下と骨強度の低下を特徴とする疾患で、骨折のリスクが増加する病態です。

治療は、骨密度を高め、骨折リスクを低減させることを目的としています。骨粗しょう症の治療薬にはいくつかのカテゴリーがあり、それぞれ異なる作用機序を持っています。

1. ビスフォスフォネート類

作用機序: ビスフォスフォネートは、骨吸収を行う破骨細胞の活性を抑制することにより、骨密度を改善します。特に、アレンドロン酸、リセドロン酸、ゾレドロン酸などが代表的です。

使用例: 骨密度の改善および骨折リスクの低下に有効であり、特に閉経後骨粗しょう症、骨転移を伴うがんの患者に広く使用されます。

副作用: 胃腸障害(食道刺激、胃痛など)、顎骨壊死、骨の過剰な強化(過度な骨密度の改善)などが報告されています。

2. デノスマブ(抗RANKL抗体)

作用機序: デノスマブは、RANKL(受容体活性化因子)の作用を阻害することで、破骨細胞の形成を抑制し、骨吸収を減少させます。これにより骨密度を増加させ、骨折リスクを減少させます。

使用例: 主に骨折リスクが高い高齢者や腎機能が低下している患者で使用されます。

副作用: 顎骨壊死、骨髄炎、低カルシウム血症、皮膚感染症などが報告されています。

3. 選択的エストロゲン受容体調整薬(SERM)

作用機序: SERMは、骨においてエストロゲン受容体を刺激し、骨吸収を抑制する一方で、乳腺や子宮内膜にはエストロゲンの効果を示さないため、ホルモン療法よりもリスクが少ないとされています。

代表薬: ラロキシフェン(Evista)などがあり、閉経後骨粗しょう症の予防や治療に用いられます。

副作用: 血栓症のリスク、ほてりや発汗など、更年期症状が副作用として報告されることがあります。

4. テリパラチド(合成副甲状腺ホルモン)

作用機序: テリパラチドは、副甲状腺ホルモン(PTH)の一部を模倣して骨芽細胞を活性化させ、骨の形成を促進します。これにより骨密度が増加し、骨折リスクが減少します。

使用例: 重度の骨粗しょう症や骨折のリスクが高い患者に使用されます。特に、他の薬剤で効果が見られない場合に使用されます。

副作用: 高カルシウム血症、急性骨痛、悪心などが報告されています。

5. エルデカルシトール(活性型ビタミンD)

作用機序: エルデカルシトールは、カルシウムとリンの吸収を促進し、骨の強度を高める役割を持つ活性型ビタミンDの製剤です。また、骨のカルシウム代謝を改善し、骨吸収を抑制します。

使用例: ビタミンD欠乏がある骨粗しょう症の患者や、高齢者で特に骨密度が低下している場合に使用されます。

副作用: 高カルシウム血症や過剰摂取によるカルシウム過剰が懸念されます。

6. カルシウム製剤

作用機序: カルシウム製剤は、骨形成に必要なカルシウムの供給源として使用されます。これにより骨強度を保ち、骨折リスクを低減します。

使用例: ビタミンDと併用することで、骨密度の維持や改善をサポートします。

副作用: 便秘や腎結石のリスクが高くなることがあります。

結論

骨粗しょう症の治療は、多面的なアプローチが必要であり、個々の患者の状態に応じた薬剤の選択が重要です。ビスフォスフォネート類、デノスマブ、選択的エストロゲン受容体調整薬(SERM)、テリパラチド、エルデカルシトールなど、様々な薬剤が利用可能で、それぞれの作用機序や副作用を理解し、患者に最適な治療を提供することが求められます。

引用文献

Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, et al. "European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women." Osteoporosis International 2019; 30: 3-44.

Takahashi S, Ito M, Matsumoto K, et al. "Role of Denosumab in the management of osteoporosis in elderly patients." Endocrine Journal 2021; 68(10): 1011-1021.

Karsdal MA, Qvist P, Melsen F, et al. "The role of bone resorption and formation in bone turnover and osteoporosis treatment." Osteoporosis International 2020; 31: 1243-1256.

ビタミンDの生合成経路および代謝と

その生理的役割

1. ビタミンDの生合成経路

ビタミンDはステロイドホルモンの一種であり、主に 紫外線照射による皮膚での内因性合成 と 食事からの外因性摂取 によって供給される。

1.1. 皮膚でのビタミンD3合成(内因性経路)

プロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール) は皮膚の基底層および有棘層に存在する。

紫外線(UV-B, 290–315 nm)を浴びることで、プロビタミンD3が光異性化を受け、ビタミンD3(コレカルシフェロール)に変換される。

ビタミンD3は皮膚から血流へ放出され、血中を運搬タンパク質(ビタミンD結合タンパク質, DBP)と結合して循環する。

1.2. 食事からの摂取(外因性経路)

ビタミンDには D2(エルゴカルシフェロール)とD3(コレカルシフェロール) の2種類がある。

D3は動物性食品(魚類、卵黄、肝臓)に多く含まれ、D2は主に植物由来(キノコ類)から摂取される。

摂取されたビタミンDは腸管で吸収され、キロミクロンに取り込まれリンパ系を経て肝臓へ運ばれる。

2. ビタミンDの代謝経路

ビタミンDの活性化には 2段階の水酸化反応 が必要である。

2.1. 肝臓での第一水酸化(25-水酸化反応)

肝臓の25-水酸化酵素(CYP2R1など) により、ビタミンD3(またはD2)は 25-ヒドロキシビタミンD3 [25(OH)D3] に変換される。

25(OH)D3は主要な循環型ビタミンDであり、体内のビタミンD貯蔵状態の指標として測定される。

25(OH)D3はDBPと結合し血中を循環し、腎臓へ運ばれる。

2.2. 腎臓での第二水酸化(1α-水酸化反応)

腎臓の近位尿細管に存在する 1α-水酸化酵素(CYP27B1) により、25(OH)D3は1,25-ジヒドロキシビタミンD3 [1,25(OH)2D3](活性型ビタミンD3)に変換される。

この反応は、副甲状腺ホルモン(PTH)により促進される。

2.3. 不活性代謝産物への分解

活性型ビタミンD3 [1,25(OH)2D3] は、腎臓や他の組織に存在する24-水酸化酵素(CYP24A1)によって代謝され、不活性型の24,25-ジヒドロキシビタミンD3 [24,25(OH)2D3] に変換される。

この代謝は、1,25(OH)2D3が過剰になった際の恒常性維持に関与する。

3. ビタミンDの生理的役割

3.1. カルシウム・リン代謝の調節

1,25(OH)2D3は小腸でのカルシウム(Ca)およびリン(P)吸収を促進する。

腸管において TRPV6(Caチャネル)、カルビンディン-D9k(細胞内Ca結合タンパク質)、PMCA1b(Caポンプ) の発現を増加させる。

骨代謝においては、骨芽細胞や破骨細胞を調節し、骨吸収と骨形成のバランスを維持する。

3.2. 副甲状腺ホルモン(PTH)との相互作用

血中Ca濃度が低下すると、副甲状腺からPTHが分泌される。

PTHは腎臓での1,25(OH)2D3産生を促進し、腸管でのCa吸収を増加させる。

1,25(OH)2D3はPTHの遺伝子発現を抑制することで、負のフィードバック調節を行う。

3.3. 免疫調節作用

ビタミンDはT細胞、B細胞、樹状細胞、マクロファージなどの免疫細胞に作用し、炎症反応を抑制する。

自己免疫疾患(多発性硬化症、1型糖尿病、関節リウマチ)との関連が示唆されている。

3.4. その他の生理作用

筋肉機能の維持: ビタミンD欠乏はサルコペニア(筋萎縮)や転倒リスクを増加させる。

心血管系への影響: 血圧調節や動脈硬化抑制作用が報告されている。

がん予防: 乳がん、大腸がん、前立腺がんに対する予防効果が研究されている。

4. まとめ

ビタミンDは皮膚での紫外線照射による合成と、食事からの摂取によって供給される。

肝臓と腎臓で水酸化を受け、活性型ビタミンD3(1,25(OH)2D3)へ変換される。

1,25(OH)2D3はカルシウム・リン代謝を調節し、骨代謝や免疫調節に重要な役割を果たす。

ビタミンDの欠乏は、骨軟化症、くる病、骨粗しょう症のリスクを高める。

参考文献

Holick MF. Vitamin D: Physiology, Molecular Biology, and Clinical Applications. Humana Press, 2010.

DeLuca HF. "Overview of general physiologic features and functions of vitamin D." Am J Clin Nutr. 2004;80(6 Suppl):1689S-1696S.

Bikle DD. "Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications." Chem Biol. 2014;21(3):319-329.

Bouillon R, Marcocci C, Carmeliet G, et al. "Skeletal and extraskeletal actions of vitamin D: Current evidence and outstanding questions." Endocr Rev. 2019;40(4):1109-1151.

Gallagher JC, Sai AJ. "Vitamin D insufficiency, deficiency, and bone health." J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(6):2630-2633.

論点およびポイント

■■GPT4o

問 108-218|実務

論点| 骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3

ポイント|

骨粗しょう症治療の第一選択薬は ビスホスホネート系薬剤(アレンドロン酸)。骨吸収を抑制し、骨密度を上昇させる。

エルデカルシトール(活性型ビタミンD3) は、カルシウムの吸収を促進し、骨形成を助けるため、ビスホスホネートと併用されることが多い。

ブシラミン(抗リウマチ薬)、L-アスパラギン酸Ca(カルシウム補給剤)、ラロキシフェン(SERM)は、この患者に対して第一選択ではない。

骨密度が65%(低値) であり、血清25(OH)Dが8ng/mL(欠乏) のため、ビタミンD補充が必要。

肝機能異常なし・クレアチニン正常 のため、ビスホスホネートの投与は可能。

問 108-219|生物

論点| ビタミンD生合成・代謝経路 / 副甲状腺ホルモン(PTH) / 活性化

ポイント|

プロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール)は皮膚で合成される。

紫外線を浴びることでプロビタミンD3がビタミンD3に変換される(反応A)。

ビタミンD3は肝臓で25(OH)D3に変換(反応B) され、血中に貯蔵される。

副甲状腺ホルモン(PTH)は腎臓の1α-水酸化酵素を活性化し、1,25(OH)2D3(活性型ビタミンD3)を産生(反応D)。

1,25(OH)2D3(活性型ビタミンD3)は腎臓で最終的に合成される。

25(OH)D3は主に肝臓で作られるが、活性型ではない。

薬剤師国家試験 出題基準

出典: 薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

出題基準 000573951.pdf (mhlw.go.jp)

論点を整理します。

■■GPT4o

総合的な論点

問 108-218(実務)

この問題は、骨粗しょう症の治療薬の適切な選択に関するものであり、以下の主要な論点を含んでいる。

患者の骨粗しょう症リスク因子の評価

年齢: 高齢者(85歳)であり、骨密度低下が進行している可能性が高い。

活動量の低下: 運動不足により骨リモデリングが低下し、骨粗しょう症の進行リスクがある。

低ビタミンD状態: 血清25-ヒドロキシビタミンD値が8ng/mL(欠乏レベル)であり、カルシウム吸収が低下しやすい。

適切な治療薬の選択

ビスホスホネート系薬剤(アレンドロン酸)

破骨細胞の活性を抑制し、骨吸収を抑える。

高齢者においても有効性が確立されている。

活性型ビタミンD3(エルデカルシトール)

腸管でのカルシウム吸収を促進し、骨形成を助ける。

低ビタミンD状態の患者では特に重要。

禁忌・注意すべき点

ビスホスホネート系薬剤(アレンドロン酸)は、消化管障害(食道炎・胃炎)に注意が必要。

活性型ビタミンD3(エルデカルシトール)は、高カルシウム血症のリスクがあるため、Ca濃度をモニタリングする必要がある。

このように、本症例ではアレンドロン酸(1)およびエルデカルシトール(5)が適切な選択となる。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

選択肢1:アレンドロン酸錠

論点

ビスホスホネート系薬剤であり、破骨細胞の活性を抑制することで骨吸収を抑える。

高齢者の骨粗しょう症治療において第一選択薬の一つ。

アプローチ方法

経口投与時には、吸収率が極めて低いため、起床後すぐに水とともに服用し、服用後30分は横にならないことが重要。

胃腸障害を防ぐため、服用時の姿勢や水の量に注意する。

選択肢2:ブシラミン錠(誤答)

論点

関節リウマチ治療薬であり、骨粗しょう症の治療には使用されない。

アプローチ方法

本患者はリウマチではなく骨粗しょう症と診断されており、適応外であるため選択しない。

選択肢3:ラロキシフェン塩酸塩錠(誤答)

論点

SERM(選択的エストロゲン受容体調節薬)の一種であり、骨密度の維持に効果があるが、主に閉経後の女性に適用される。

アプローチ方法

本症例は男性であるため、適応外となる。

選択肢4:L-アスパラギン酸Ca錠(誤答)

論点

カルシウム補給剤であり、骨密度の維持には有効だが、骨吸収を抑制する作用はない。

アプローチ方法

本患者は血清Ca 9.0 mg/dLと正常範囲内であり、追加のCa補給は必須ではない。

低ビタミンD状態のため、カルシウム単独ではなくビタミンD補充が優先される。

選択肢5:エルデカルシトールカプセル(正答)

論点

活性型ビタミンD3製剤であり、腸管でのカルシウム吸収を促進する。

本症例では血清25-ヒドロキシビタミンDが8 ng/mL(欠乏状態)であり、ビタミンD補充が必要。

アプローチ方法

本患者ではビタミンD欠乏が顕著であるため、活性型ビタミンD3が適切な選択肢となる。

ただし、過剰摂取による高カルシウム血症を避けるため、定期的なCaモニタリングが必要。

このように、選択肢1(アレンドロン酸)と選択肢5(エルデカルシトール)が適切な治療選択となる。

引用文献

日本骨粗鬆症学会ガイドライン(2021年版)

骨粗しょう症の診断基準および治療指針に関する最新の指針。

ビスホスホネート系薬剤および活性型ビタミンD3製剤の推奨について記載。

日本内分泌学会「骨代謝異常症診療ガイドライン」(2020年版)

骨代謝異常におけるビタミンDおよびカルシウム補充の役割を解説。

厚生労働省「高齢者の骨粗鬆症治療に関する指針」(2022年)

高齢者における骨粗しょう症の治療戦略、および薬剤選択に関する推奨。

日本腎臓学会「ビタミンD欠乏症と腎機能」(2019年)

ビタミンD代謝における腎機能の影響と、活性型ビタミンDの必要性について解説。

Bisphosphonates for osteoporosis—where do we go from here? (Russell, R. G. G., et al., 2008, Current Opinion in Pharmacology)

ビスホスホネート系薬剤の作用機序、効果、副作用についてのレビュー論文。

Vitamin D in aging and chronic disease: clinical and epidemiological perspectives (Holick, M. F., 2017, Nature Reviews Endocrinology)

高齢者におけるビタミンDの役割とその治療的重要性についての総説。

問 108-219(生物)

この問題は、ビタミンDの代謝経路とその生理的な役割に関するものであり、以下の主要な論点を含んでいる。

1. ビタミンDの代謝経路

ビタミンDの合成と代謝は以下のステップで進行する:

プロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール)

皮膚に存在し、紫外線(UVB, 290–315nm)の照射を受けることでビタミンD3(コレカルシフェロール)に変換される。

したがって、この反応は 反応A である。

ビタミンD3の肝臓での水酸化(反応B)

25-ヒドロキシビタミンD3(25(OH)D3) に変換される。

これはビタミンDの貯蔵型であり、血中で測定される主要な形態である。

腎臓での活性化(反応D)

1,25(OH)2D3(活性型ビタミンD3、カルシトリオール)が生成される。

副甲状腺ホルモン(PTH, パラトルモン) によって促進される。

腎臓または他の組織での代謝(反応C)

24,25(OH)2D3 に変換され、不活性化される。

2. 各選択肢に関連するポイント

ビタミンD3の皮膚での産生は紫外線依存であり、反応Aで起こる。

副甲状腺ホルモン(PTH)は腎臓に作用し、活性型ビタミンD3(1,25(OH)2D3)の生成を促進する。

活性型ビタミンD3は腎臓で合成され、カルシウム代謝に関与する。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

選択肢1:プロビタミンD3は、生体内で合成されない。

論点

プロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール)は生体内で合成される。

コレステロール合成経路の一部として皮膚で生成される。

アプローチ方法

コレステロール合成経路を理解し、プロビタミンD3がその中間体であることを認識する。

プロビタミンD3は外部からの摂取が必要なわけではないため、本選択肢は誤り。

選択肢2:紫外線を浴びた皮膚で進行する反応は、Bである。

論点

紫外線を浴びた皮膚での反応は反応Aであり、7-デヒドロコレステロール(プロビタミンD3)がビタミンD3(コレカルシフェロール)に変換される。

反応Bは肝臓で起こり、25-ヒドロキシビタミンD3(25(OH)D3)が生成される。

アプローチ方法

反応A(紫外線による変換)と反応B(肝臓での水酸化)の区別を明確にする。

皮膚で起こる反応がAであることを考慮し、この選択肢は誤りと判断する。

選択肢3:副甲状腺ホルモン(パラトルモン)によって促進される反応は、Dである。

論点

副甲状腺ホルモン(PTH)は腎臓に作用し、1α-水酸化酵素を活性化することで25(OH)D3 → 1,25(OH)2D3(活性型ビタミンD3)への変換を促進する。

この反応がDであるため、選択肢は正しい。

アプローチ方法

副甲状腺ホルモン(PTH)は低カルシウム血症時に分泌され、カルシウムの吸収を促進するために活性型ビタミンD3の生成を増やすことを理解する。

PTHがDを促進することを考慮し、正答とする。

選択肢4:活性型ビタミンD3は、25(OH)ビタミンD3である。

論点

25(OH)D3はビタミンDの貯蔵型であり、活性型ではない。

活性型ビタミンD3は1,25(OH)2D3(カルシトリオール)である。

アプローチ方法

25(OH)D3は血中に多く存在するが、生理活性を持つのは1,25(OH)2D3であることを認識する。

活性型と貯蔵型の違いを理解し、本選択肢は誤りと判断する。

選択肢5:活性型ビタミンD3は、最終的に腎臓で生成される。

論点

活性型ビタミンD3(1,25(OH)2D3)は、腎臓の1α-水酸化酵素により生成される。

腎臓が最終的な活性化の場であるため、この選択肢は正しい。

アプローチ方法

ビタミンDの代謝経路を考え、最終段階の活性化が腎臓で起こることを理解する。

この情報に基づき、選択肢5を正答とする。

結論:

正答は選択肢3(PTHによるDの促進)と選択肢5(活性型ビタミンD3は腎臓で生成)

引用文献

日本内分泌学会「ビタミンDの代謝と骨代謝への影響」(2020年版)

ビタミンDの合成・代謝経路、副甲状腺ホルモン(PTH)との関係について解説。

Holick, M. F. (2007). "Vitamin D deficiency." New England Journal of Medicine, 357(3), 266-281.

ビタミンDの生合成経路と生理的役割についての総説。

紫外線の影響、皮膚・肝臓・腎臓における代謝を詳述。

DeLuca, H. F. (2004). "Overview of general physiologic features and functions of vitamin D." American Journal of Clinical Nutrition, 80(6), 1689S-1696S.

25(OH)D3と1,25(OH)2D3の違い、腎臓における最終活性化の重要性を解説。

日本骨代謝学会「ビタミンDの作用と骨の健康」(2019年)

骨粗しょう症におけるビタミンDの役割と補充療法の考え方を記載。

Chen, T. C., Lu, Z., & Holick, M. F. (2010). "Photobiology of vitamin D." In Vitamin D (pp. 35-60). Academic Press.

皮膚での紫外線によるプロビタミンD3の変換(反応A)について詳細な説明。

日本腎臓学会「慢性腎疾患とビタミンD代謝」(2021年)

腎臓における1α-水酸化酵素の活性調節と副甲状腺ホルモン(PTH)との関連を解説。

以上で、論点整理を終わります。

理解できたでしょうか?

大丈夫です。

完全攻略を目指せ!

はじめましょう。

薬剤師国家試験の薬学実践問題【複合問題】から骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成・代謝経路 / 副甲状腺ホルモン(PTH) / 活性化を論点とした問題です。

なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形で GPT4o & Copilot 、Gemini 2、または Grok 2 が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。

生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。

疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。

Here we go.

第108回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問218-219

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 108-218-219

Q. 85歳男性。中等度の認知症及び高血圧症の治療中。部屋の中ではつたい歩きができるが、活動量が低下し、家に引きこもりがちである。今回、腰痛を訴え整形外科を受診したところ、骨粗しょう症と診断された。整形外科受診時の検査値、現在服用中の薬剤は以下のとおりである。なお、肝機能に異常はない。

(身体所見及び検査値)

骨密度65%、血圧128/80mmHg、身長168cm、体重62kg、血清クレアチニン0.9mg/dL、Ca9.0mg/dL(基準値8.0~10.4mg/dL)、血清25-ヒドロキシビタミンD 8ng/mL(20ng/mL以下は欠乏とみなす)

(現在服用中の薬剤)

ドネペジル塩酸塩錠5mg 1回1錠(1日1錠)|

バルサルタン錠80mg|1回1錠(1日1錠)|

1日1回|朝食後

実務

問 108-218|実務

Q. この患者の骨粗しょう症治療に用いる薬剤として、適切なのはどれか。2つ選べ。

■選択肢

1. アレンドロン酸錠

2. ブシラミン錠

3. ラロキシフェン塩酸塩錠

4. L-アスパラギン酸Ca錠

5. エルデカルシトールカプセル

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

物理・化学・生物

問 108-219|生物

Q. 本患者が血液検査で測定した25-ヒドロキシビタミンDに含まれる25(OH)ビタミンD3は、下図に示すように、プロビタミンD3から反応A、Bを経て作られ、反応C、Dで代謝される。

以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

プロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール)→ 反応A → ビタミンD3(コレカルシフェロール)→

反応B → 25(OH)-ビタミンD3 → 反応C → 24,25(OH)2-ビタミンD3|

反応B → 25(OH)-ビタミンD3 → 反応D → 1,25(OH)2-ビタミンD3

■選択肢

1. プロビタミンD3は、生体内で合成されない。

2. 紫外線を浴びた皮膚で進行する反応は、Bである。

3. 副甲状腺ホルモン(パラトルモン)によって促進される反応は、Dである。

4. 活性型ビタミンD3は、25(OH)ビタミンD3である。

5. 活性型ビタミンD3は、最終的に腎臓で生成される。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

■■GPT4o

■問 108-218|実務

■論点|

この問題の論点は、骨粗しょう症治療の適切な薬剤選択 です。

■解説1|

アレンドロン酸錠(選択肢1) [正しい]

ビスホスホネート系薬剤 であり、骨吸収を抑制することで骨密度を増加させる。

骨粗しょう症の第一選択薬 であり、大腿骨近位部骨折や椎体骨折のリスクを有意に低下させることが報告されている。

本患者の背景(高齢、骨密度低下、ビタミンD欠乏)を考慮すると、骨折予防の観点から有用である。

エルデカルシトールカプセル(選択肢5) [正しい]

活性型ビタミンD3製剤 であり、小腸からのカルシウム吸収を促進し、骨形成を助ける。

血清25-ヒドロキシビタミンDが8ng/mL(欠乏状態) であり、ビタミンD補充が必要。

ビスホスホネート系薬剤との併用により、骨折リスク低下効果が期待される。

■解説2|

アレンドロン酸は週1回投与で服薬アドヒアランスを向上できる。

エルデカルシトールは腎機能の影響を受けにくく、高齢者にも適している。

本患者はビタミンD欠乏のため、エルデカルシトールによる補充が合理的。

■結論|

本患者の骨粗しょう症治療として、ビスホスホネート(アレンドロン酸)と活性型ビタミンD3(エルデカルシトール)が適切。

■補足|

ブシラミン錠(選択肢2) [誤り]

抗リウマチ薬であり、骨粗しょう症治療薬ではない。

ラロキシフェン塩酸塩錠(選択肢3) [誤り]

SERM(選択的エストロゲン受容体調節薬)であり、閉経後女性には有用だが、本患者(男性)には適応外。

L-アスパラギン酸Ca錠(選択肢4) [誤り]

カルシウム補給剤だが、単独では骨折リスク低下効果が乏しい。ビタミンD欠乏状態では吸収も低下するため、本患者には適切ではない。

■問 108-219|生物

■論点|

この問題の論点は、ビタミンDの代謝経路と生理的役割の理解 です。

■解説1|

副甲状腺ホルモン(パラトルモン)によって促進される反応は、Dである。(選択肢3) [正しい]

反応Dは 25(OH)-ビタミンD3 → 1,25(OH)2-ビタミンD3(活性型ビタミンD3) への変換であり、主に腎臓で行われる。

副甲状腺ホルモン(PTH)は腎臓での1α-水酸化酵素(CYP27B1)を活性化し、1,25(OH)2-ビタミンD3の生成を促進する。

1,25(OH)2-ビタミンD3は 腸管でのカルシウム吸収促進や骨代謝調節に関与 する。

本患者は 血清25-ヒドロキシビタミンDが8ng/mL(欠乏) のため、PTHによる1,25(OH)2-ビタミンD3の産生が影響を受ける可能性がある。

活性型ビタミンD3は、最終的に腎臓で生成される。(選択肢5) [正しい]

1,25(OH)2-ビタミンD3(活性型ビタミンD3)は、腎臓の近位尿細管で生成される。

25(OH)-ビタミンD3は肝臓で生成され、その後腎臓で活性化される。

腎疾患ではこの変換が低下するため、腎不全患者には活性型ビタミンD3製剤(カルシトリオールやエルデカルシトール)が用いられる。

■解説2|

ビタミンDの活性化には2段階の水酸化が必要(肝臓での25位水酸化、腎臓での1α位水酸化)。

PTHの分泌は低カルシウム血症で促進され、1,25(OH)2-ビタミンD3の産生を増加させる。

腎不全では活性化が低下し、活性型ビタミンD3の補充が必要となる。

■結論|

本患者のビタミンD代謝に関する正しい記述は、

副甲状腺ホルモンによって促進される反応は反応D

(1,25(OH)2-ビタミンD3への変換)活性型ビタミンD3は腎臓で生成される

■補足|

プロビタミンD3は、生体内で合成されない。(選択肢1) [誤り]

プロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール)は皮膚で合成される。

紫外線を浴びることでビタミンD3(コレカルシフェロール)に変換される。

紫外線を浴びた皮膚で進行する反応は、Bである。(選択肢2) [誤り]

紫外線を浴びた皮膚で進行する反応は反応A(7-デヒドロコレステロール → ビタミンD3)である。

反応Bは肝臓での25位水酸化反応であり、皮膚では起こらない。

活性型ビタミンD3は、25(OH)-ビタミンD3である。(選択肢4) [誤り]

25(OH)-ビタミンD3は活性型ではなく、不活性型の前駆体である。

活性型ビタミンD3は1,25(OH)2-ビタミンD3である。

必須問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)

薬学理論問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, GPT4o, Copilot, and Grok 2|matsunoya

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第108回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問218-219

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 108-218-219

Q. 85歳男性。中等度の認知症及び高血圧症の治療中。部屋の中ではつたい歩きができるが、活動量が低下し、家に引きこもりがちである。今回、腰痛を訴え整形外科を受診したところ、骨粗しょう症と診断された。整形外科受診時の検査値、現在服用中の薬剤は以下のとおりである。なお、肝機能に異常はない。

(身体所見及び検査値)

骨密度65%、血圧128/80mmHg、身長168cm、体重62kg、血清クレアチニン0.9mg/dL、Ca9.0mg/dL(基準値8.0~10.4mg/dL)、血清25-ヒドロキシビタミンD 8ng/mL(20ng/mL以下は欠乏とみなす)

(現在服用中の薬剤)

ドネペジル塩酸塩錠5mg 1回1錠(1日1錠)|

バルサルタン錠80mg|1回1錠(1日1錠)|

1日1回|朝食後

実務

問 108-218|実務

Q. この患者の骨粗しょう症治療に用いる薬剤として、適切なのはどれか。2つ選べ。

■選択肢

1. アレンドロン酸錠

2. ブシラミン錠

3. ラロキシフェン塩酸塩錠

4. L-アスパラギン酸Ca錠

5. エルデカルシトールカプセル

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

物理・化学・生物

問 108-219|生物

Q. 本患者が血液検査で測定した25-ヒドロキシビタミンDに含まれる25(OH)ビタミンD3は、下図に示すように、プロビタミンD3から反応A、Bを経て作られ、反応C、Dで代謝される。

以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

プロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール)→ 反応A → ビタミンD3(コレカルシフェロール)→

反応B → 25(OH)-ビタミンD3 → 反応C → 24,25(OH)2-ビタミンD3|

反応B → 25(OH)-ビタミンD3 → 反応D → 1,25(OH)2-ビタミンD3

■選択肢

1. プロビタミンD3は、生体内で合成されない。

2. 紫外線を浴びた皮膚で進行する反応は、Bである。

3. 副甲状腺ホルモン(パラトルモン)によって促進される反応は、Dである。

4. 活性型ビタミンD3は、25(OH)ビタミンD3である。

5. 活性型ビタミンD3は、最終的に腎臓で生成される。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/na2da1d3f8806

よろしければこちらもどうぞ

薬学理論問題の論点解説一覧です。

必須問題の論点解説一覧です。

よろしければ、こちらもどうぞ。

薬学実践問題の論点解説一覧(第106回、第107回)です。

薬剤師国家試験対策ノート📒

薬学実践問題 第106回薬剤師国家試験 全50問

薬剤師国家試験対策ノート📒

薬学実践問題 第107回薬剤師国家試験 全50問

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm 🔒から発信しています!

🔒🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/na2da1d3f8806

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-218-219【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:骨粗しょう症 / 第一選択薬 / ビスホスホネート / 活性型ビタミンD3 / ビタミンD生合成|matsunoya

ここから先は

¥ 1,000

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya