松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-113【生物】論点:リアルタイムPCR

第106回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問113

一般問題(薬学理論問題)【生物】

問106-113

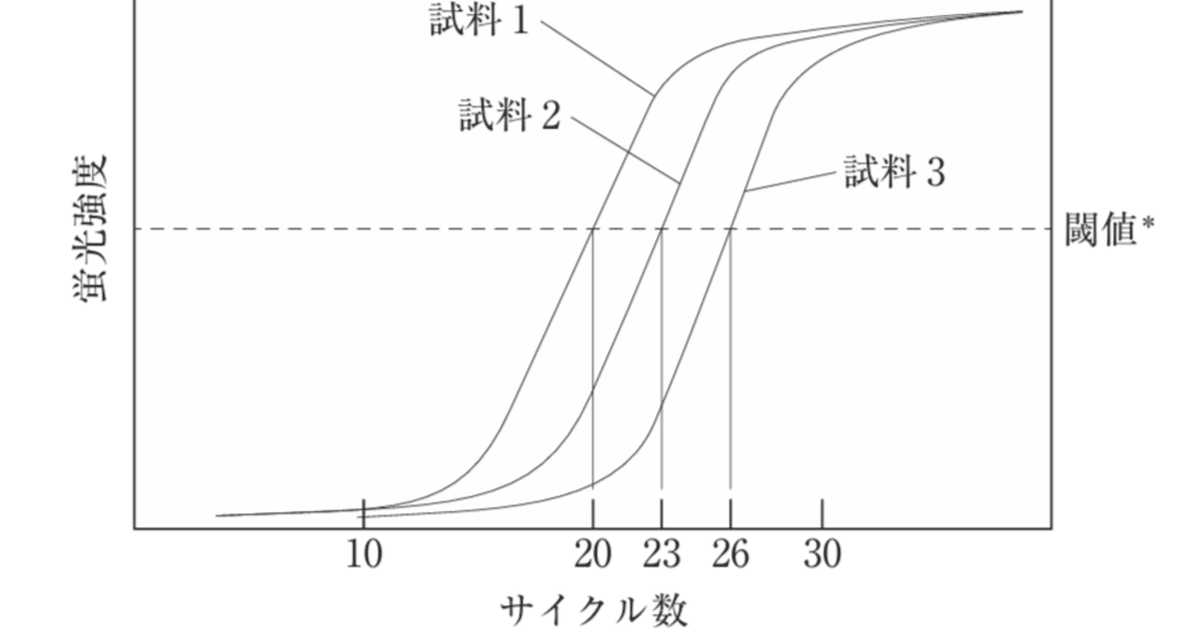

Q. 検体中における、ある微生物の存在を調べるために、リアルタイムPCR法を実施した。以下に示す測定手順で行い、測定した結果を図に示す。この実験に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

測定手順

3つの検体(試料1~3)をサンプルチューブに別々に採取し、それぞれにDNA抽出用の試薬を加える。→

抽出したDNAを定量する。→

各検体から一定量のDNAを別々のチューブに取り、それぞれのチューブに二本鎖DNAを検出する蛍光色素、デオキシヌクレオチド混合物、プライマー1組、酵素を含む反応液を加えて、PCRを開始する。→

蛍光強度を測定することで、反応産物が増幅されていく経過を追いながら、PCRを約40サイクルまで繰り返す。

*閾値:設定したある蛍光強度の値

選択肢|

1. 目的とする微生物の存在量が最も多かったのは、試料3である。

2. この測定手順で、細菌、DNAウイルス及びRNAウイルスの検出が可能である。

3. 試料1と試料3に含まれる微生物の存在量は、約10^6倍異なると推定される。

4. 各試料とも25サイクルを超えるあたりから曲線が頭打ちになる主な原因は、デオキシヌクレオチドが枯渇するためである。

5. PCR開始時に反応液に加える酵素には耐熱性のものを用いる。

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、薬学理論問題【生物】を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第106回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問113、論点:リアルタイムPCRを徹底解説します。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/na203e811d798

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-113【生物】論点:リアルタイムPCR

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

👉マガジンをお気に入りに登録しよう!

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

設問へのアプローチ|

第106回薬剤師国家試験の問113(問106-113)では、リアルタイムPCRに関する知識を問われました。

まず、基本的な知識について復習しておきましょう。

■■Grok 2 mini (beta)

リアルタイムPCRの歴史と原理

歴史:

リアルタイムPCR(Polymerase Chain Reaction)は、1980年代に開発されたPCR技術の進化形態です。

初期のPCRは、DNAの増幅を目的とし、反応の進行を可視化するために電気泳動が必要でした。

一方、リアルタイムPCRは、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、その技術が成熟しました。

この技術は、DNAの増幅をリアルタイムで監視し、定量化する能力を持つことで注目を集めました。

初期の発展:

1992年、Higuchiらは蛍光プローブを用いてPCRの進行をリアルタイムで追跡する手法を提案しました。商業化:

2000年代初頭には、ABI Prism 7700 Sequence Detection Systemのような商用システムが登場し、広範な研究や臨床診断での使用が可能となりました。

原理:

DNA増幅の基本:

PCRは、DNAの特定の部分を指数関数的に増幅する技術です。

各サイクルは、変性(二本鎖DNAを一本鎖に分ける)、アニーリング(プライマーがDNAに結合する)、延長(新たなDNA鎖を合成する)という3つのステップで構成されます。

蛍光プローブの利用:

リアルタイムPCRでは、増幅されるDNAの量を蛍光プローブを用いてリアルタイムで測定します。

主に使用されるプローブには、SYBR Green染色剤やTaqManプローブなどがあります。

SYBR Green: dsDNAに結合して蛍光を発する。ただし非特異的な増幅も検出する可能性がある。

TaqManプローブ: 特定のDNA配列に結合し、延長ステップで切断されることで蛍光が放出される。

蛍光信号の測定:

各PCRサイクル終了時に蛍光信号を測定し、これを利用してDNAの増幅量を追跡します。

特定の閾値に達するサイクル数(Ct値)は、その反応の初期DNA量を示す指標となります。

定量化:

リアルタイムPCRは、初期のDNA量を定量化する能力を持ちます。

標準曲線を用いて、試料中のDNA量を推定します。

Ref.

Higuchi, R., Fockler, C., Dollinger, G., & Watson, R. (1993). "Kinetic PCR analysis: Real-time monitoring of DNA amplification reactions." Bio/Technology, 11(9), 1026-1030.

Heid, C. A., Stevens, J., Livak, K. J., & Williams, P. M. (1996). "Real time quantitative PCR." Genome Research, 6(10), 986-994.

Bustin, S. A. (2000). "Absolute quantification of mRNA using real-time reverse transcription polymerase chain reaction assays." Journal of Molecular Endocrinology, 25(2), 169-193.

論点を整理しておきましょう。

今回、Grok 2 mini (beta) にお願いして、論点をまとめてもらいました。

完全攻略を目指せ!

■■Grok 2 mini (beta)

総合的な論点

リアルタイムPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)は、特定のDNA配列の増幅と定量化を同時に行うための技術です。

この技術は以下のように動作します。

DNA抽出:

試料からDNAを抽出します。これにより、検査の対象となる微生物の遺伝情報を得ます。PCR反応の準備:

抽出されたDNAを、PCR反応に必要な成分(プライマー、蛍光プローブ、デオキシヌクレオチド、耐熱性DNAポリメラーゼ、反応バッファーなど)と共に混合します。PCRのサイクル:

変性: DNAが95°Cで変性し、二本鎖が一本鎖に分かれる。

アニーリング: 温度を下げ(通常50-60°C)、プライマーがDNAに結合する。

延長: 72°CでDNAポリメラーゼが新しいDNA鎖を合成する。

蛍光強度の測定:

各サイクル終了時に、蛍光プローブの信号を測定します。プローブは特定のDNA配列と結合することで蛍光を発します。閾値の設定:

蛍光強度が一定の閾値に達するサイクル数(Ct値)を記録します。このCt値は、初期のDNA量を示す指標となります。Ct値が小さいほど、初期のDNA量が多いことを示します。データ解析:

各試料のCt値を比較することで、微生物の存在量の相対的な差を評価します。

この問題では、リアルタイムPCRの結果から微生物の存在量を比較し、さらにその結果の解釈や技術的な側面について理解する必要があります。

選択肢ごとの論点と解法へのアプローチ方法

選択肢1: 目的とする微生物の存在量が最も多かったのは、試料3である。

論点:

この選択肢では、試料3が最も微生物の存在量が多いという主張があります。アプローチ:

リアルタイムPCRでは、Ct値が低いほど初期のDNA量が多いことを示します。

試料1が20、試料2が23、試料3が26のCt値を持つ場合、試料1が最も初期のDNA量が多く、試料3が最もDNA量が少ないことが推察されます。

これらの事実と推察に基づいて検討します。

選択肢2: この測定手順で、細菌、DNAウイルス及びRNAウイルスの検出が可能である。

論点:

この選択肢では、リアルタイムPCRが細菌、DNAウイルス、RNAウイルスを検出できるという主張があります。アプローチ:

細菌とDNAウイルスは直接DNAを抽出してPCRを行うことができます。

RNAウイルスの場合、まず逆転写PCR(RT-PCR)を用いてRNAをcDNAに変換し、その後通常のPCRを行う必要があります。

問題文にRT-PCRの記述がなければ、RNAウイルスに関しては直接検出できないと解釈されます。一方、文脈によってはRNAウイルスの検出が含まれる可能性は考えられます。

選択肢3: 試料1と試料3に含まれる微生物の存在量は、約10^6倍異なると推定される。

論点:

試料1と試料3の微生物存在量の差が10^6倍であるという主張です。アプローチ:

リアルタイムPCRでは、Ct値の差δが δ=1 の場合、DNA量の差は2倍です。

したがって、Ct値が20から26への差は、2^(6) = 64倍の差を示します。

10^6倍の差を示すには、Ct値の差が約20(2^20 ≈ 10^6)必要です。

試料1と試料3の差は6サイクルであることを考慮します。

選択肢4: 各試料とも25サイクルを超えるあたりから曲線が頭打ちになる主な原因は、デオキシヌクレオチドが枯渇するためである。

論点:

曲線が頭打ちになる原因がデオキシヌクレオチドの枯渇であるという主張です。アプローチ:

リアルタイムPCRでは、曲線が頭打ちになる主な原因は、DNAポリメラーゼの効率低下、PCR産物の二量体形成、または初期のDNA量の限界、あるいはデオキシヌクレオチドの枯渇によるものです。

詳細について、Lectureで後述します。

選択肢5: PCR開始時に反応液に加える酵素には耐熱性のものを用いる。

論点:

PCRに使用する酵素が耐熱性であるという主張です。アプローチ:

PCRの反復サイクルの中で、高温(通常95°C)でDNAを変性させるステップがあるため、DNAポリメラーゼには耐熱性のもの(例えば、Taqポリメラーゼ)が使用されます。

これはPCRの基本的な手法です。

各選択肢の論点をさらに深掘り

選択肢2: この測定手順で、細菌、DNAウイルス及びRNAウイルスの検出が可能である。

論点の深掘り:

問題文にRT-PCRの言及がない場合、RNAウイルスの検出は通常のPCRでは直接不可能です。

RNAウイルスのためには、RNAをcDNAに転写するRT-PCRが必要です。

しかし、文脈によっては、PCRの前にRTステップが含まれていると解釈することも可能です。

その場合、全ての種類の微生物の検出が可能と見なせるかもしれません。🤔

楽勝です!

はじめましょう。

薬剤師国家試験の薬学理論問題【生物】からリアルタイムPCRを論点とした問題です。

なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形でGPT4o & Copilot 、Gemini 1.5 Pro、またはGrok 2 (beta) が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。

生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。

疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-113【生物】論点:リアルタイムPCR|matsunoya (note.com)

Here we go.

第106回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問113

一般問題(薬学理論問題)【生物】

問106-113

Q. 検体中における、ある微生物の存在を調べるために、リアルタイムPCR法を実施した。以下に示す測定手順で行い、測定した結果を図に示す。この実験に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

測定手順

3つの検体(試料1~3)をサンプルチューブに別々に採取し、それぞれにDNA抽出用の試薬を加える。→

抽出したDNAを定量する。→

各検体から一定量のDNAを別々のチューブに取り、それぞれのチューブに二本鎖DNAを検出する蛍光色素、デオキシヌクレオチド混合物、プライマー1組、酵素を含む反応液を加えて、PCRを開始する。→

蛍光強度を測定することで、反応産物が増幅されていく経過を追いながら、PCRを約40サイクルまで繰り返す。

*閾値:設定したある蛍光強度の値

選択肢|

1. 目的とする微生物の存在量が最も多かったのは、試料3である。

2. この測定手順で、細菌、DNAウイルス及びRNAウイルスの検出が可能である。

3. 試料1と試料3に含まれる微生物の存在量は、約10^6倍異なると推定される。

4. 各試料とも25サイクルを超えるあたりから曲線が頭打ちになる主な原因は、デオキシヌクレオチドが枯渇するためである。

5. PCR開始時に反応液に加える酵素には耐熱性のものを用いる。

■■Grok 2 mini (beta)

生物|問 106-113

■論点|リアルタイムPCR

この問題の論点は、リアルタイムPCRの技術的側面とその結果から得られる情報の解釈を正確に理解することです。

■解説1|

各試料とも25サイクルを超えるあたりから曲線が頭打ちになる主な原因は、デオキシヌクレオチドが枯渇するためである。(選択肢4)[正しい]

PCRのサイクルが進むにつれて、反応液中のデオキシヌクレオチド(dNTPs)が減少し、最終的には枯渇する。

これにより、DNAの増幅が停滞し、蛍光強度の増加が鈍化します。

これはリアルタイムPCRの一般的な現象です。

PCR開始時に反応液に加える酵素には耐熱性のものを用いる。(選択肢5)[正しい]

PCRでは、DNAの変性ステップ(95°C)で通常のDNAポリメラーゼが失活するため、耐熱性の酵素(例:Taqポリメラーゼ)が使用されます。

これにより、各サイクルでDNAを効率的に増幅することが可能となります。

■解説2|

リアルタイムPCRの曲線が頭打ちになる要因は多岐にわたりますが、dNTPsの枯渇はその一つであり、実験条件や初期のDNA量によっても異なります。

ただし、他の要因(ポリメラーゼの効率低下、PCR産物の二量体形成)も考慮する必要があります。

耐熱性のDNAポリメラーゼは、PCRの反復サイクルで必要な高温にも耐え、安定したDNA増幅を可能にします。

これがPCRの基礎的な原理の一つです。

■結論|

正答は選択肢4と選択肢5です。

これらはリアルタイムPCRの基本的な原理と実験手順に基づいています。

■補足|

目的とする微生物の存在量が最も多かったのは、試料3である。(選択肢1)[誤り]

リアルタイムPCRの結果では、Ct値が低いほど初期のDNA量が多く、試料1が最も少なく、試料3が最も多いという解釈は逆です。

この測定手順で、細菌、DNAウイルス及びRNAウイルスの検出が可能である。(選択肢2)[条件による]

一般的に、RNAウイルスはRT-PCRが必要です。

問題文にRT-PCRの記述がないため、この手順では直接RNAウイルスの検出はできません。

しかし、文脈によっては含まれる可能性も考えられます。

※「この測定手順」では、RNAウイルスの検出は無理です。どういった文脈で可能なのか知りたいです。(著者)

試料1と試料3に含まれる微生物の存在量は、約10^6倍異なると推定される。(選択肢3)[誤り]

リアルタイムPCRでは、Ct値の差が1サイクルで約2倍のDNA量の差を示します。

試料1と試料3の差は6サイクル(2^6 = 64倍)です。

10^6倍は誤りです。

■Lecture

論点解説

リアルタイムPCRの曲線が頭打ちになる要因

リアルタイムPCRでは、反応が進行するにつれて、増幅曲線が頭打ちになることがあります。これは以下の要因によるものです。

デオキシヌクレオチド(dNTPs)の枯渇:

PCRの進行に伴い、反応液中のdNTPsが枯渇します。dNTPsがなくなると、新たなDNAの合成が停止し、増幅効率が低下します。これが曲線が頭打ちになる一因です。

DNAポリメラーゼの効率低下:

反応サイクルが増えると、DNAポリメラーゼの活性が低下することがあります。これにより、増幅効率が下がり、曲線が頭打ちになることがあります。

PCR産物の二量体形成:

反応が進行すると、PCR産物が二量体を形成することがあります。これにより、プライマーの結合が阻害され、増幅効率が低下します。

初期DNA量の限界:

初期のDNA量が限られている場合、あるサイクル数以降、新たな増幅が困難になるため、曲線が頭打ちとなります。

温度条件の変動:

各サイクルでの温度変化が不適切だと、プライマーの結合やポリメラーゼの活動が妨げられ、増幅効率が下がることがあります。

蛍光染色剤の飽和:

SYBR Greenなどの蛍光染色剤が使用される場合、DNAの増幅が進むと、染色剤が飽和し、蛍光強度の増加が鈍化します。

Ref.

リアルタイムPCR実験ガイドによると、PCRのサイクルが進むにつれて、dNTPsが枯渇し、増幅効率が低下することが示唆されています(タカラバイオ株式会社)。

リアルタイム定量PCR法の原理と活用では、PCRの原理として、反応中の要因が増幅効率に影響を与えることが説明されています(J-STAGE)。

リアルタイムPCRでの遺伝子定量の原理と方法では、増幅曲線の頭打ちについて、dNTPsやポリメラーゼの効率低下が原因の一つとして言及されています(生命科学ラボ)。

リアルタイムPCRの原理では、増幅曲線の変化について、科学的な解説が提供されており、dNTPsの枯渇やポリメラーゼの効率低下が原因としています(Thermo Fisher Scientific)。

リアルタイムPCRによるRNAとDNAの測定手順の比較

DNAの測定手順:

DNA抽出:

試料からDNAを抽出します。これは、細胞の破壊、タンパク質の除去、RNAの除去、そして最終的に純粋なDNAの取得を伴います。

リアルタイムPCR設定:

抽出されたDNAにプライマー、蛍光プローブ(もし使用する場合)、dNTPs、DNAポリメラーゼなどを含むPCR反応液を加えます。

PCRサイクル(変性、アニーリング、延長)を繰り返し、DNAの増幅をリアルタイムで監視します。

RNAの測定手順:

RNA抽出:

試料からRNAを抽出する必要があります。RNAは非常に不安定なため、抽出中にRNAを安定化するための化学反応や低温での操作が必要です。

逆転写によるcDNA合成:

抽出されたRNAを逆転写酵素(逆転写ポリメラーゼ)と共に反応させ、RNAをcDNA(補完的DNA)に変換します。このステップはRT-PCR(逆転写ポリメラーゼ連鎖反応)と呼ばれます。

リアルタイムPCR:

cDNAにプライマー、蛍光プローブ、dNTPs、耐熱性DNAポリメラーゼを含むPCR反応液を加え、通常のDNA PCRと同様にサイクルを繰り返して増幅を行います。

比較:

RNAの測定は、DNAと比較して以下の点で異なります。

cDNAへの逆転写が必要:

RNAは増幅できないため、まずcDNAに変換しなければなりません。

これにより、DNAと同じように増幅可能になります。RNAの安定性:

RNAはDNAよりも容易に分解されるため、抽出から逆転写までの手順では特に注意が必要です(Krohn et al., 2011)。

DNAの測定は直接的な増幅が可能であるため、簡潔です。

しかし、RNAウイルスの検出や生きた細胞の遺伝子発現解析など、RNAの定量が必要な場合は、逆転写ステップが必須となります。

リアルタイムPCRの精度と信頼性は、どちらの場合も同様に重要ですが、RNAの場合、逆転写の効率が最終的な測定結果に影響を与えるため、より一層注意が必要です(Bustin et al., 2009)。

Ref.

Krohn, K., et al. (2011). "RNA extraction and quality control." Methods in Molecular Biology, 733, 3-19.

Bustin, S. A., et al. (2009). "The MIQE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments." Clinical Chemistry, 55(4), 611-622.

これらの文献は、RNAとDNAのリアルタイムPCRにおける手順の違いと、それぞれのステップにおける注意点を科学的に解説しています。

必須問題の解説はこちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)

薬学理論問題【生物】(1) の解説はこちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 生物(1) 第106回-第109回 19問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4o, C|matsunoya (note.com)

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第106回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問113

一般問題(薬学理論問題)【生物】

問106-113

Q. 検体中における、ある微生物の存在を調べるために、リアルタイムPCR法を実施した。以下に示す測定手順で行い、測定した結果を図に示す。この実験に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

測定手順

3つの検体(試料1~3)をサンプルチューブに別々に採取し、それぞれにDNA抽出用の試薬を加える。→

抽出したDNAを定量する。→

各検体から一定量のDNAを別々のチューブに取り、それぞれのチューブに二本鎖DNAを検出する蛍光色素、デオキシヌクレオチド混合物、プライマー1組、酵素を含む反応液を加えて、PCRを開始する。→

蛍光強度を測定することで、反応産物が増幅されていく経過を追いながら、PCRを約40サイクルまで繰り返す。

*閾値:設定したある蛍光強度の値

選択肢|

1. 目的とする微生物の存在量が最も多かったのは、試料3である。

2. この測定手順で、細菌、DNAウイルス及びRNAウイルスの検出が可能である。

3. 試料1と試料3に含まれる微生物の存在量は、約10^6倍異なると推定される。

4. 各試料とも25サイクルを超えるあたりから曲線が頭打ちになる主な原因は、デオキシヌクレオチドが枯渇するためである。

5. PCR開始時に反応液に加える酵素には耐熱性のものを用いる。

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-113【生物】論点:リアルタイムPCR|matsunoya (note.com)

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/na203e811d798

よろしければこちらもどうぞ

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm から発信しています!

🔒 🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/na203e811d798

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-113【生物】論点:リアルタイムPCR|matsunoya (note.com)

ここから先は

¥ 700

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya