松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問99-127【衛生】論点:疫学研究 / 観察研究

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、疫学研究 / 観察研究 を一緒に完全攻略しよう!

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

疫学研究 / 観察研究 を

matsunoya_note|note

https://note.com/matsunoya_note

で解説します。

Here: https://note.com/matsunoya_note/n/n9a2d43e767b9

第99回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問127

Q. 下表は、喫煙と疾病罹患の要因対照研究の結果を示したものである。この結果に関する記述のうち、正しいのはどれか。ただし、交絡因子、喫煙中断者、追跡不能者はないものと仮定する。

_________________

|罹患率(対 10,000人)

|喫煙者 |非喫煙者

_________________

肺がん | 414 115

慢性気管支炎| 153 85

虚血性心疾患|1,491 994

肝硬変 | 30 25

注)1日 25本以上喫煙する人を喫煙者とした。

選択肢|

1. 相対危険度が最も高い疾病は慢性気管支炎である。

2. 寄与危険度が最も高い疾病は虚血性心疾患である。

3. オッズ比が最も高い疾病は肝硬変である。

4. 喫煙と疾病罹患の関連性が最も強い疾病は肺がんである。

5. 喫煙をやめると、罹患しなくなると想定される人数が最も多い疾病は肺がんである。

(論点:疫学研究 / 観察研究)

_____

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

https://note.com/matsunoya_note/m/m5863f5f6c903

👉Twitter @Mats_blnt_pharm

https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

_____

松廼屋 Mats.theBASE https://matsunoya.thebase.in/

CONTACT https://thebase.in/inquiry/matsunoya

授業や補習等で、グループや担当教官の方がeラーニング教材および解説コンテンツを含む資材を活用するご希望があれば、CONTACTからお問い合わせください。代理店等は置いておりません。直接、松廼屋 Mats.theBASEのサイトからお問い合わせを承ります。

わかりやすい論点解説動画や最新の科学的根拠へのリンク、科学的根拠に基づくポイントのまとめ、オリジナルの美しいグラフ等でサクッと学べる eラーニング教材をご提供いたします。

このCONTENTSを含む松廼屋 Mats.theBASEのコンテンツは、全て、eラーニング教材をご購入する可能性のあるお客様に提供する「商品の品質や内容を知っていただくことを目的とした情報開示およびサービス」です。

転用・複製等の著作権違反行為は禁止されていますので、ご遠慮ください。

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂

PhD (Pharmacokinetics)

MOS(Microsoft Office Specialist)

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

note での学習コンテンツを増やしていきたいと思っています。

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note コミュニティで誰でもいつでも学習できる、

note matsunoya_note

https://note.com/matsunoya_note

はそんな場にしたい。

あなたのサポートがあれば、それは可能です。

サポート感謝します!

滝沢

前置き|

今年の7月に matsunoya PROJECT というウェブサイトを新設しました。

新型コロナウイルス感染症の発生状況などを、最新のビジュアルインフォグラフィクスのプラットフォームを駆使して見える化し、インターネット環境があれば閲覧できる状態にしたら、どれほど公共の益に寄与するだろうかという思いから始めた #MatsunoyaProject という企画において、自ら設計したインフォグラフィクスとその組み合わせによるストーリーによって何が見えてくるのかを「展示している」matsunoya 公式サイトです。

_____

ABOUT|

matsunoya PROJECT とは

matsunoya PROJECT は、note プラットフォームやECサイトでは公開できないHTML型のコンテンツをプロジェクト方式で情報発信する 松廼屋 matsunoya の公式サイトです。 #MatsunoyaProject

https://sites.google.com/view/matsunoya-project

_____

今回は、ビジュアルインフォグラフィクスのテンプレートとして、下記のFlourish.studio のチャートを使用しています。実際にバーをハイライトすると細かい数字や情報が見えて楽しいです。インフォグラフに触ってタップしたりハイライトしたりできます。

■TEMPLATE CREDITS

Line, bar and pie charts by Flourish team

■TEMPLATE CREDITS

Hierarchy by Flourish team

☑ 製品として販売するクオリティのオリジナルのデータビジュアライゼーションを公開していますので、業務上の無断使用はご遠慮くださいませ。

ご活用いただくご希望がございましたら、オーダーメイドで販売します。

ぜひ、松廼屋にご用命ください。

制作したビジュアルインフォグラフィクスの展示に関しての詳細はこちらにリンクがあります。

note マガジン|

https://note.com/matsunoya_note/m/m8eeca3a2aaa6

note|

https://note.com/matsunoya_note/n/n9abd6edd8e02

_____

10月になって、新型コロナウイルス感染症の発生状況についての見える化はほとんど見本のテンプレートとしては完成し、都道府県及び厚生労働省が開示する感染症の発生状況や検査の実施状況に関して随時更新することがメインになってきましたので、今度は、薬剤師国家試験対策ノートに関連するグラフをまとめたサブページを開設しました。以下のサイトです。

薬学生だけではなく、薬剤師の皆さん、医療従事者の皆さん、一般の企業にお勤めの方など、ご興味を持っていただける内容となっておりますので、是非一度訪れてみてください。powered by Flourish.studio/story

下記のリンクからサイトに移動します。

_____

matsunoya PROJECT > matsunoya STORY > P2

薬剤師国家試験対策ノート with visual infographics

https://sites.google.com/view/matsunoya-project/story/p2

_____

薬剤師国家試験の合格者数・合格率の大学別ランキングをはじめとした薬剤師国家試験の最新の結果、薬剤師国家試験対策ノートで解説している eラーニングコンテンツで用いた厚生労働統計の最新バージョンの解析など、visual infographics を駆使して詳細かつサクッと論点解説しています。

内容|

☑第99回-第105回薬剤師国家試験の結果|

合格者数、合格率 大学別、大学種別ランキング

☑業務上疾病|厚生労働統計

☑食中毒統計

☑人口統計|平均寿命

☑人口動態統計|悪性新生物

☑感染症の統計|HIV・AIDS、性感染症(定点報告・全数把握)

_____

薬剤師国家試験の論点と最新の科学的根拠をリレーション

100以上の論点にフォーカス、各設問に対して、論点をまとめた視認性の高いオリジナル画像や動画解説、そして科学的根拠として300以上の信頼しうる参考資料へのリンクをご用意しました。各問に対して素早い理解と深い学びが滑らかにつながる!

必須問題、薬学理論問題、薬学実践問題の論点解説と関連する科学的根拠の原本のご紹介もさらに追加。松廼屋 Mats.theBASE BLOGに掲載されたコンテンツは、eラーニング教材の一部です。当店のeラーニング教材をご購入する可能性のあるお客様に提供する「商品の品質や内容を知っていただくことを目的とした情報開示およびサービス」として、BLOGへのリンクから、サクッとわかる!テキストコンテンツと、視認性を追求した美しいまとめの図、さらに論点解説動画を無料で体験していただくことができます。

できたて論点解説を、松廼屋 Mats.theBASE BLOGで、特別大公開中!

©2020 松廼屋 Mats.theBASE All rights reserved.

盛りだくさんなのに、ますます、楽しく!驚くほど効率的に。

お仕事のご依頼、お問い合わせはこちらからどうぞ

CONTACT: https://thebase.in/inquiry/matsunoya

Mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp

TEL: 029-872-9676

matsunoya_note|note

https://note.com/matsunoya_note

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

この eラーニングの 文字数と学習時間|

note 全文 13768 文字|28分(500文字/min)- 39分(350文字/min)

はじめましょう。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート

問99-127【衛生】論点:疫学研究 / 観察研究

こんにちは!薬学生の皆さん。BLNtです。

解説します。薬剤師国家試験の衛生から、疫学研究 / 観察研究を論点とした問題です。

第99回薬剤師国家試験【衛生】薬学理論問題の問127(問99-127|論点:疫学研究 / 観察研究)では、疫学研究の分析疫学のひとつであるコホート研究(要因対照研究ともいう。以下、コホート研究といいます。)の指標の理解を問われました。

表の数値から計算によって指標を算出し、その結果に基づいて正しい記述を選ぶ薬学理論問題でした。

問99-127を解説します。苦手意識がある人も、この機会に疫学研究の基礎を一緒に完全攻略しましょう!

目次|

1|コホート研究 / 相対危険度

2|コホート研究 / 寄与危険度

3|コホート研究 / オッズ比

4|コホート研究 / 相対危険度

5|コホート研究 / 寄与危険度

1|コホート研究 / 相対危険度

Q1. 相対危険度が最も高い疾病は慢性気管支炎である。【正/誤】

2|コホート研究 / 寄与危険度

Q2. 寄与危険度が最も高い疾病は虚血性心疾患である。【正/誤】

解説します。

疫学研究の分類|

CORE Journal循環器online|EBM用語集 http://www.lifescience.co.jp/core_j_circ/glossary/index.php 、「か」の項目、介入研究、観察研究によれば、疫学研究の分類として、介入研究と観察研究という分類があります。

介入研究は、治療や薬物投与などの介入が計画的に行われる研究です。

あらかじめ治験に関する計画書などが作成されたのち、計画書に書かれた通りの治療や薬物投与などの介入を行い、試験結果を考察します。

それに対して、観察研究は、条件・要因を人為的に変化させない研究です。観察研究の代表的なものとして、横断研究、症例対照研究、コホート研究があげられます。

コホート研究|

日本疫学会HP>疫学用語の基礎知識 目次、

コホート研究 http://glossary.jeaweb.jp/glossary006.html 、

相対危険 http://glossary.jeaweb.jp/glossary017.html 、

寄与危険と寄与危険割合 http://glossary.jeaweb.jp/glossary018.html

を参考資料として引用しながら解説します。

罹患率を算出して因果関係を調査する疫学研究の観察研究に、コホート研究があります。

コホート研究は、調査時点で、要因を持つ集団(曝露群)と要因を持たない集団(非曝露群)を追跡しはじめ、一定期間の追跡の後、両群の疾病の罹患率(または死亡率)を比較する方法です。

どのような要因を持つ者が、どのような疾病に罹患しやすいかを究明し、かつ因果関係の推定を行うことを目的とします。要因へ曝露した集団と曝露していない集団のそれぞれの共通要因を持つ集団をコホートといいます。

これらのコホート(それぞれの共通する要因を持つ人たちの集団)がある転帰(アウトカム / 例:慢性気管支炎を発症)を示すか追跡する研究です。

コホート研究の指標として、

罹患率、

相対危険度(relative risk, risk ratio, RR|疫学の要因分析で重要な指標)、

寄与危険度(attributable risk, AR|公衆衛生対策で重要な指標)

および

寄与危険割合(percent attributable risk, PAR)があります。

RRはリスク比、ARはリスク差、PARは要因が真にリスク(罹患)に影響した患者の割合です。

コホート研究が症例対照研究と異なる点は、要因を持つ集団に対して転帰を示すまで追跡するという時系列の前後関係が成立するので因果関係の推定を行うことができること、および要因別の母集団(コホート)の罹患率ならびに、罹患率の、それぞれ比率および差分から求める指標であるRR・ARが算出できることがあげられます。

選択肢1(問99-127-1)はRRを算出し、各疾患のRRの数値の順位を明らかにする計算問題です。

また、選択肢2(問99-127-2)はARを算出し、各疾患のARの数値の順位を明らかにする計算問題です。

RRは、要因暴露群の罹患リスク(=罹患率)の、非要因暴露群の罹患リスクに対する比(リスク比|式1)で示されます。

RRにより、要因が疾病に関連するかの推察が可能になります。つまり、要因曝露した場合、要因に曝露しなかった場合に比べて、何倍疾病に罹りやすくなるかという、要因曝露と疾病罹患との関連(相対危険)の強さを示します。

相対危険度(RR)=〔A /(A+B)〕÷〔C /(C+D)〕 …(式1)

一方、ARは、要因曝露群の罹患リスクと非要因曝露群の罹患リスクとの差(リスク差|式2)で示されます。

ARを算出することにより、集団が要因を予防することによって(疾病に罹患する人数が減少する)効果が期待される疾病があるか、予防効果の推測が可能になります。

つまり、要因曝露によって罹患リスク(=罹患率|例えば、人口10,000人当たりの患者数)がどれだけ増えたか、要因に曝露されなければ罹患リスク(=罹患率|例えば、人口10,000人当たりの患者数)がどれだけ減少するか、要因が集団に与える影響(寄与危険)の大きさを示します。

寄与危険度(AR)=〔A /(A+B)〕-〔C /(C+D)〕 …(式2)

設問の表をもう一度確認しましょう。

_________________

|罹患率(対 10,000人)

|喫煙者 |非喫煙者

_________________

肺がん | 414 115

慢性気管支炎| 153 85

虚血性心疾患|1,491 994

肝硬変 | 30 25

注)1日 25本以上喫煙する人を喫煙者とした。

要因は、暴露(喫煙者)、非暴露(非喫煙者)に分かれ、それぞれの罹患率が示されています。

RRは、要因暴露群の罹患リスク(=罹患率)の、非要因暴露群の罹患リスクに対する比(リスク比|式1)です。計算してみましょう。

疾病 | 相対危険度

肺がん | 414 / 115 = 3.6 ■

慢性気管支炎| 153 / 85 = 1.5

虚血性心疾患| 1,491 / 994 = 1.5

肝硬変 | 30 / 25 = 1.2

※相対危険度が最も高い疾病(■|肺がん)

上記の結果から、要因曝露した場合、要因に曝露しなかった場合に比べて、何倍疾病に罹りやすくなるかという、要因曝露と疾病罹患との関連(相対危険)の強さを疾病ごとに比較すると、喫煙(暴露)と疾病罹患との関連との関連が最も強いと考えられる疾病は、RRが3.6であった肺がんです。

結果から、肺がんは、喫煙した場合、喫煙しなかった場合と比較して、3.6倍罹患しやすくなることが示唆され、要因暴露と疾病罹患との関連が疑われます。

ARは、要因暴露群の罹患リスク(=罹患率)と、非要因暴露群の罹患リスクとの差(リスク差|式2)です。計算してみましょう。

疾病 | 寄与危険度

肺がん | 414 - 115 = 299

慢性気管支炎| 153 - 85 = 68

虚血性心疾患| 1,491 - 994 = 497 ■

肝硬変 | 30 - 25 = 5

※寄与危険度が最も高い疾病(■|虚血性心疾患)

上記の結果から、要因曝露によって罹患リスクがどれだけ増えたか、要因に曝露されなければ罹患リスクがどれだけ減少するか、要因が集団に与える影響(寄与危険)の大きさを疾病ごとに比較すると、喫煙(暴露)が集団に与える影響が最も強いと考えられる疾病は、ARが497であった虚血性心疾患です。

結果から、虚血性心疾患は、喫煙しなかった場合、喫煙した場合と比較して、10,000人あたり497人が罹患する人数が減少することが示唆され、喫煙を予防することによって(疾病に罹患する人数が減少する)効果が期待される疾病である可能性が考えられます。

ここでは、頑張って、さらに、寄与危険割合(percent attributable risk, PAR)も学習しておきましょう。

PARは、ARが要因曝露群の罹患率に占める割合です。PARは、ARを要因暴露群(例:喫煙者)の罹患率で除して100を乗じた値(%)です(式3)。

要因曝露群(例:喫煙者)の患者のうち、真に要因曝露(例:喫煙)が影響して発症した患者は何%かを示す指標です。

寄与危険割合(PAR)=AR÷〔A /(A+B)〕 …(式3)

計算してみましょう。

疾病 | 寄与危険割合

肺がん | 299 / 414 = 72.2 ■

慢性気管支炎| 68 / 153 = 44.4

虚血性心疾患| 497 / 1,491 = 33.3

肝硬変 | 5 / 30 = 16.7

※寄与危険割合が最も高い疾病(■|肺がん)

上記の結果から、要因曝露群の患者のうち、真に要因曝露が影響して発症した患者の割合が最も高いと考えられたのは、PARが72.2%であった肺がんです。

肺がんは、喫煙者の群の患者のうち、真に要因曝露(喫煙)が影響して発症した患者は72.2%であると、結果から言えます。

他方、肺がん以外の疾病では、喫煙者がその疾患を発症した要因として、肺がんの場合よりも、相対的に喫煙以外の要因が多いと考えられます。

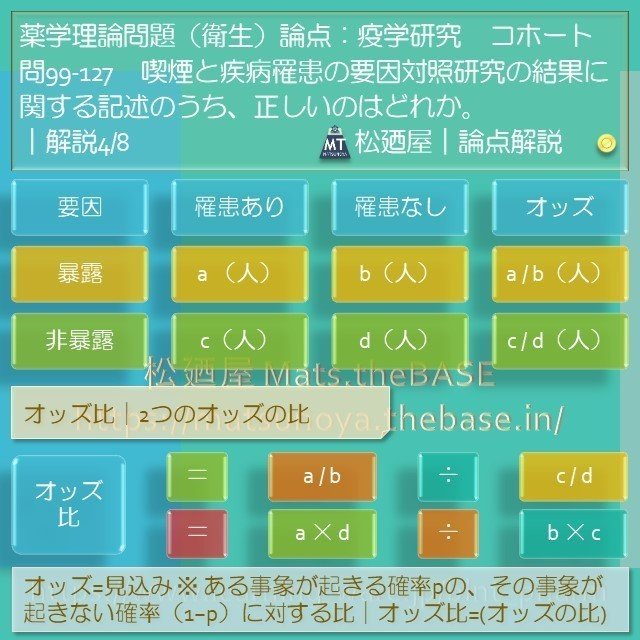

3|コホート研究 / オッズ比

Q3. オッズ比が最も高い疾病は肝硬変である。【正/誤】

オッズ比について解説します。

オッズ比|

日本疫学会HP|疫学用語の基礎知識>索引>オッズ比 http://glossary.jeaweb.jp/glossary019.html によれば、オッズとは、「見込み」のことです。

オッズは、ある事象が起きる確率pの、その事象が起きない確率(1-p)に対する比を意味します。

オッズ比とは二つのオッズの比のことです。

コホート研究では、罹患率からオッズ比を得ます。一方、症例対照研究では曝露率からオッズ比を得ます。前者は曝露群と非曝露群それぞれの罹患/非罹患オッズの比であり、後者は罹患率と非罹患率それぞれの曝露/非曝露オッズの比です。

また、横断研究では、有病率からオッズ比を得ることができます。オッズ比とはオッズ (A/B) とオッズ (C/D) との比(式4)です。

オッズ比=(A/B)/(C/D)=(A×D)/(B×C) …(式4)

設問の表をもう一度確認しましょう。

_________________

|罹患率(対 10,000人)

|喫煙者 |非喫煙者

_________________

肺がん | 414 115

慢性気管支炎| 153 85

虚血性心疾患|1,491 994

肝硬変 | 30 25

注)1日 25本以上喫煙する人を喫煙者とした。

要因は、暴露(喫煙者)、非暴露(非喫煙者)に分かれ、それぞれの罹患率が示されています。

オッズを算出したのち、暴露(喫煙者)のオッズを非暴露(非喫煙者)のオッズで除して、2つのオッズの比(オッズ比)を算出します。

_________________

|オッズ

|喫煙者 |非喫煙者

_________________

肺がん | 414 / (10,000 - 414) 115 / (10,000 - 115)

慢性気管支炎| 153 / (10,000 - 153) 85 / (10,000 - 85)

虚血性心疾患|1,491 / (10,000 - 1,491) 994 / (10,000 - 994)

肝硬変 | 30 / (10,000 - 30) 25 / (10,000 - 25)

オッズ比を計算してみましょう。

疾病 | オッズ比

肺がん |0.0432 / 0.0116 = 3.7 ■

慢性気管支炎|0.0155 / 0.0086 = 1.8

虚血性心疾患|0.1752 / 0.1104 = 1.6

肝硬変 |0.0025 / 0.0030 = 1.2

※オッズ比が最も高い疾病(■|肺がん)

ここで、オッズ比を、選択肢1(問99-127-1)で算出した相対危険度(RR)と比較してください。ほとんど同じであることに気づきましたか?

疾病 | 相対危険度

肺がん | 414 / 115 = 3.6 ■

慢性気管支炎| 153 / 85 = 1.5

虚血性心疾患| 1,491 / 994 = 1.5

肝硬変 | 30 / 25 = 1.2

※相対危険度が最も高い疾病(■|肺がん)

オッズ比は、(1) 罹患集団・非罹患集団が共通の母集団からのサンプリングであって母集団を代表している、(2) 疾病の発症率が低い、などが成り立つとき、相対危険度の近似式として用いることができます。

A≪B, C≪Dの場合、

A/(A+B)≃A/B, C/(C+D)≃C/D

RR= 〔A/(A+B)〕/〔C/(C+D)〕≃(A/B)/(C/D)

ヒント|

薬学理論問題は、1問平均2.5分で解くことになっています。

問99-127のような計算問題は、ソロバンの達人でなければ、2.5分では解くことは無理なので、全体の試験でのペース配分では、最後に取っておいて、時間をかけて解くとよいでしょう。

また、選択肢3(問99-127-3)の場合、オッズ比が相対危険度の近似値であることを知っていたら、オッズ比を計算しなくても、相対危険度の数値の大きさとその順位から、肺がんのオッズ比が一番高くて、肝硬変のオッズ比が一番低いことは、ある程度予測できます。

|

4|コホート研究 / 相対危険度

Q4. 喫煙と疾病罹患の関連性が最も強い疾病は肺がんである。【正/誤】

5|コホート研究 / 寄与危険度

Q5. 喫煙をやめると、罹患しなくなると想定される人数が最も多い疾病は肺がんである。【正/誤】

解説します。

相対危険度(RR)および寄与危険度(AR)の、分析疫学の指標としての意味を問う設問です。

すでに、選択肢1および選択肢2の論点解説で述べたように、RRは、要因曝露した場合、要因に曝露しなかった場合に比べて、何倍疾病に罹りやすくなるかという、要因曝露と疾病罹患との関連(相対危険)の強さを示します。

ARは、要因曝露によって罹患リスク(=罹患率|例えば、人口10,000人当たりの患者数)がどれだけ増えたか、要因に曝露されなければ罹患リスク(=罹患率|例えば、人口10,000人当たりの患者数)がどれだけ減少するか、要因が集団に与える影響(寄与危険)の大きさを示します。

複数の疾病のRRを比較したとき、肺がんのRRが最も高かったことから、喫煙と疾病罹患の関連性が最も強い疾病は、肺がんであると考えられます。

一方、複数の疾病のARを比較したとき、虚血性心疾患のARが最も高かったことから、喫煙をやめると、罹患しなくなると想定される人数が最も多い疾病は、虚血性心疾患であると考えられます。

追記|

問99-127は、コホート研究の指標である罹患率、相対危険度、寄与危険度の特徴を理解していることと計算できること、数値を考察できることを求める問題でした。

現実的には、2.5分間ですべての選択肢の正誤を判断することは無理です。

2.5分間で、国家が要件とする薬剤師の国家資格の職能を検出できる設問とすることが、設問を作る側としては求められるところです。

しかしながら、コホート研究のデータを使った研究実習としては、良い問題でした。時間をかけて、理解できるまで、実際に解いてみるとよいです。

薬剤師国家試験の衛生では、疫学研究を論点とする過去問題が多数出題されています。合わせてチャレンジしておくとよいです。

第97回薬剤師国家試験 問126 疫学研究 / 観察研究

第98回薬剤師国家試験 問126 疫学研究 / 観察研究

ポイント|

【A】の指標として、【B】、疫学の要因分析で重要な指標である【C】、公衆衛生対策で重要な指標である【D】および【E】がある。【C】はリスク比、【D】はリスク差、【E】は要因が真に【F】に影響した患者の割合である。

A. コホート研究

B. 罹患率

C. 相対危険度(RR)

D. 寄与危険度(AR)

E. 寄与危険割合(PAR)

F. 罹患リスク

【C】は、要因暴露群の【F】(=【B】)の、【H】群の【F】に対する比(リスク比)で示される。【C】により、【I】かの推察が可能になる。つまり、【G】した場合、【G】しなかった場合に比べて、【J】という、【G】と疾病罹患との関連(相対危険)の強さを示す。

G. 要因暴露

H. 非要因暴露

I. 要因が疾病に関連する

J. 何倍疾病に罹りやすくなるか

一方、【D】は、【G】群の【F】と【H】群の【F】との差(リスク差)で示される。【D】を算出することにより、集団が要因を予防することによって(疾病に罹患する人数が減少する)効果が期待される疾病があるか、予防効果の推測が可能になる。つまり、【G】によって【F】(=【B】|例えば、人口10,000人当たりの患者数)がどれだけ増えたか、要因に曝露されなければ【F】(=【B】|例えば、人口10,000人当たりの患者数)がどれだけ減少するか、要因が集団に与える影響(寄与危険)の大きさを示す。

【E】は、【D】が【G】群の【B】に占める割合である。P【D】は、【D】を【G】群(例:喫煙者)の【B】で除して100を乗じた値(%)である。【G】群の患者のうち、真に【G】が影響して発症した患者は何%かを示す指標である。

オッズとは、「見込み」のことである。オッズは、ある事象が起きる確率pの、その事象が起きない確率(1-p)に対する比を意味する。オッズ比とは【K】、つまり、【L】である。【A】では、【B】からオッズ比を得る。一方、【M】では【G】率からオッズ比を得る。前者は【G】群と【H】群それぞれの【N】であり、後者は【B】と非【B】それぞれの【G】/【H】オッズの比である。また、【O】では、【P】からオッズ比を得ることができる。オッズ比は、(1) 罹患集団・非罹患集団が【Q】であって【R】している、(2) 疾病の【S】が低い、などが成り立つとき、【C】の近似式として用いることができる。

K. 二つのオッズの比

L. オッズA/BとオッズC/Dとの比

M. 症例対照研究

N. 罹患/非罹患オッズの比

O. 横断研究

P. 有病率

Q. 共通の母集団からのサンプリング

R. 母集団を代表

S. 発症率

_____

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

実力テスト|

第99回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問127

Q. 下表は、喫煙と疾病罹患の要因対照研究の結果を示したものである。この結果に関する記述のうち、正しいのはどれか。ただし、交絡因子、喫煙中断者、追跡不能者はないものと仮定する。

_________________

|罹患率(対 10,000人)

|喫煙者 |非喫煙者

_________________

肺がん | 414 115

慢性気管支炎| 153 85

虚血性心疾患|1,491 994

肝硬変 | 30 25

注)1日 25本以上喫煙する人を喫煙者とした。

選択肢|

1. 相対危険度が最も高い疾病は慢性気管支炎である。

2. 寄与危険度が最も高い疾病は虚血性心疾患である。

3. オッズ比が最も高い疾病は肝硬変である。

4. 喫煙と疾病罹患の関連性が最も強い疾病は肺がんである。

5. 喫煙をやめると、罹患しなくなると想定される人数が最も多い疾病は肺がんである。

(論点:疫学研究 / 観察研究)

参考資料|

YouTube|

YouTubeに eラーニングに用いる動画をアップロードしています。論点の予習復習に活用できます。

e-ラーニングの『松廼屋 Mats.theBASE』

再生リスト|

走る!「衛生」論点:疫学研究

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPATLvMiAKo-AK1Nd68wEEuRF_I63H35

楽しく!驚くほど効率的に。

※以上のコンテンツは、松廼屋 Mats.theBASE BLOG https://matsunoya.thebase.in/blog にて特別公開した論点解説をもとに最新の情報を追加してリニューアルしたものです。

著作権は、松廼屋にあります。業務上の無断使用および複写・配布などはご遠慮ください。当コンテンツの著作権に抵触する行為は、お断りします。

参考資料|

松廼屋 Mats.theBASE BLOG

https://matsunoya.thebase.in/blog

2019/08/15 14:45 公開

https://matsunoya.thebase.in/blog/2019/08/15/144500

©2020 松廼屋 Mats.theBASE All rights reserved.

_____

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

_____

このコンテンツ

Here: https://note.com/matsunoya_note/n/n9a2d43e767b9

※このコンテンツと関連のある論点解説が matsunoya_note にあります。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート

【衛生】論点:疫学研究 一覧

https://note.com/matsunoya_note/n/nf45695139c5a

|

マガジン|

薬剤師国家試験対策ノート on note

https://note.com/matsunoya_note/m/m5863f5f6c903

マガジンをお気に入りに登録(^^♪

薬剤師国家試験対策ノートはここでしか手に入らないe-ラーニング教材と学習空間。ワンストップでお届けいたします。noteから情報発信中‼

マガジン|

#MatsunoyaProject

https://note.com/matsunoya_note/m/m8eeca3a2aaa6

ビジュアルインフォグラフィクスを使用して、都道府県別の新型コロナウイルス感染症例発生状況など様々なデータを解析、松廼屋が論点解説します!

matsunoya PROJECT #MatsunoyaProject

©2020 松廼屋 Mats.theBASE All rights reserved.

お問い合わせ、お仕事のご依頼|

こちらからどうぞ

CONTACT: https://thebase.in/inquiry/matsunoya

Mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp

TEL: 029-872-9676

https://note.com/matsunoya_note

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm から発信しています!

🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

_____

ではまた、

お会いしましょう。

https://note.com/matsunoya_note

いいなと思ったら応援しよう!