松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pKa

第108回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問204-205

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 108-204-205

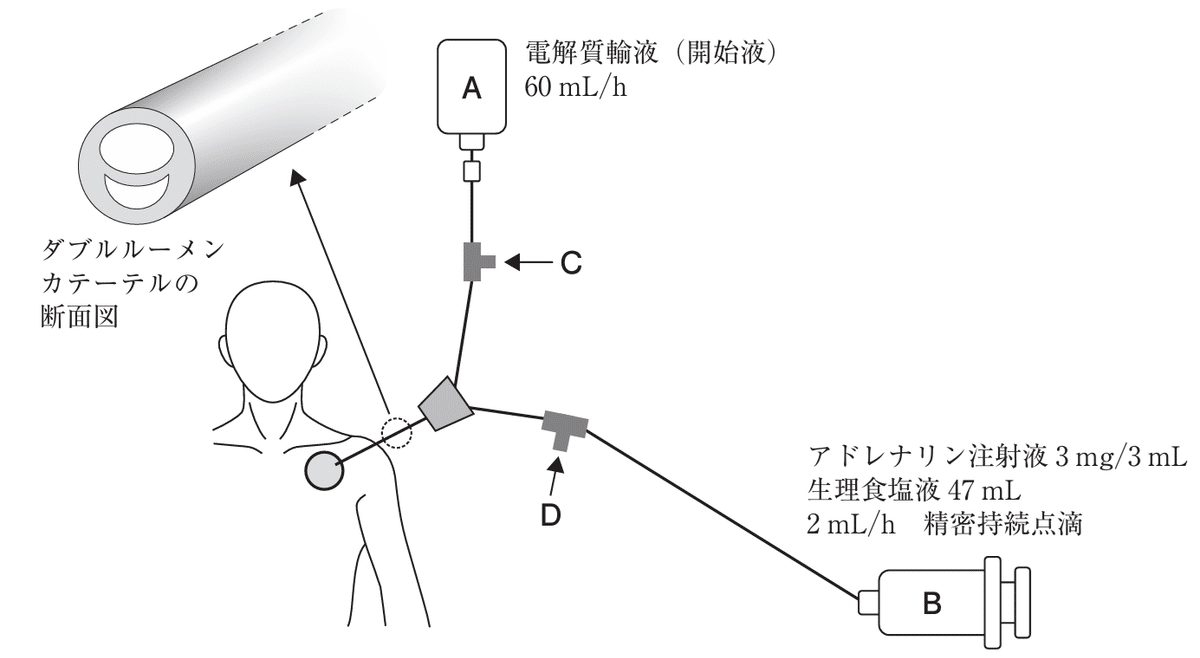

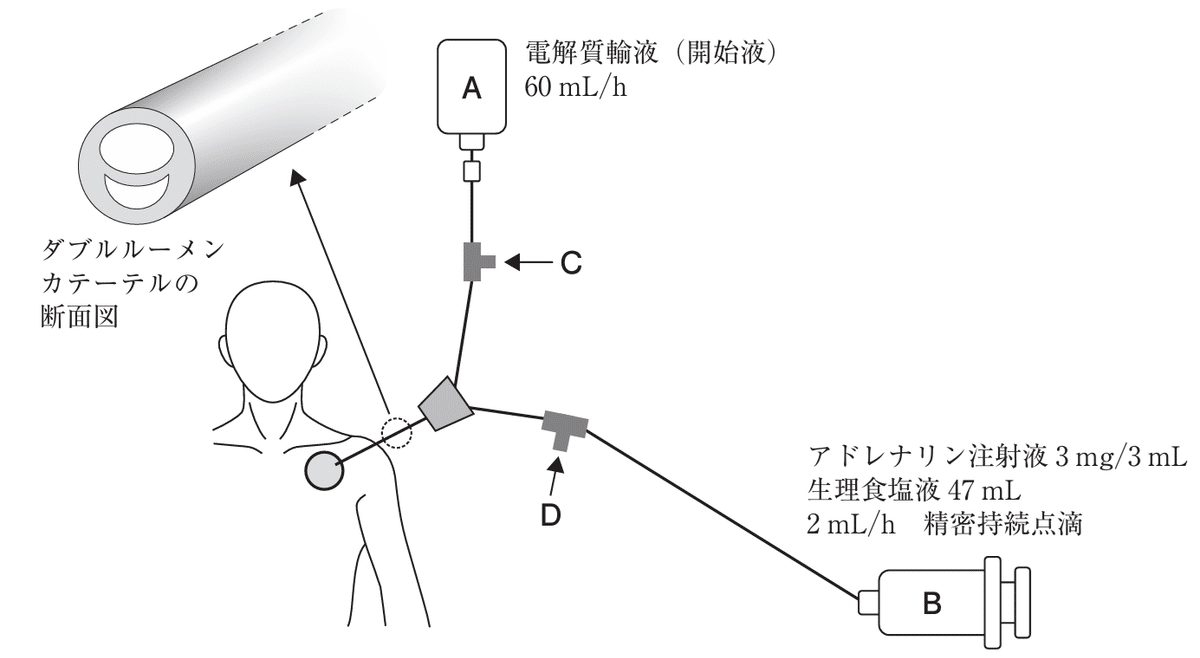

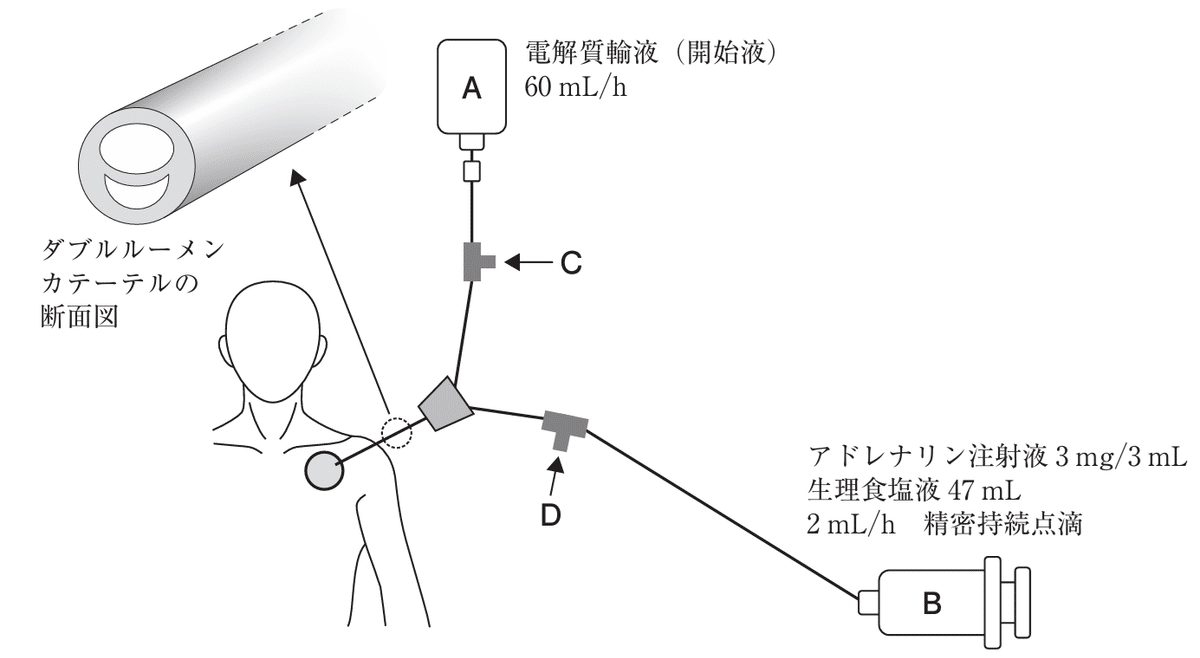

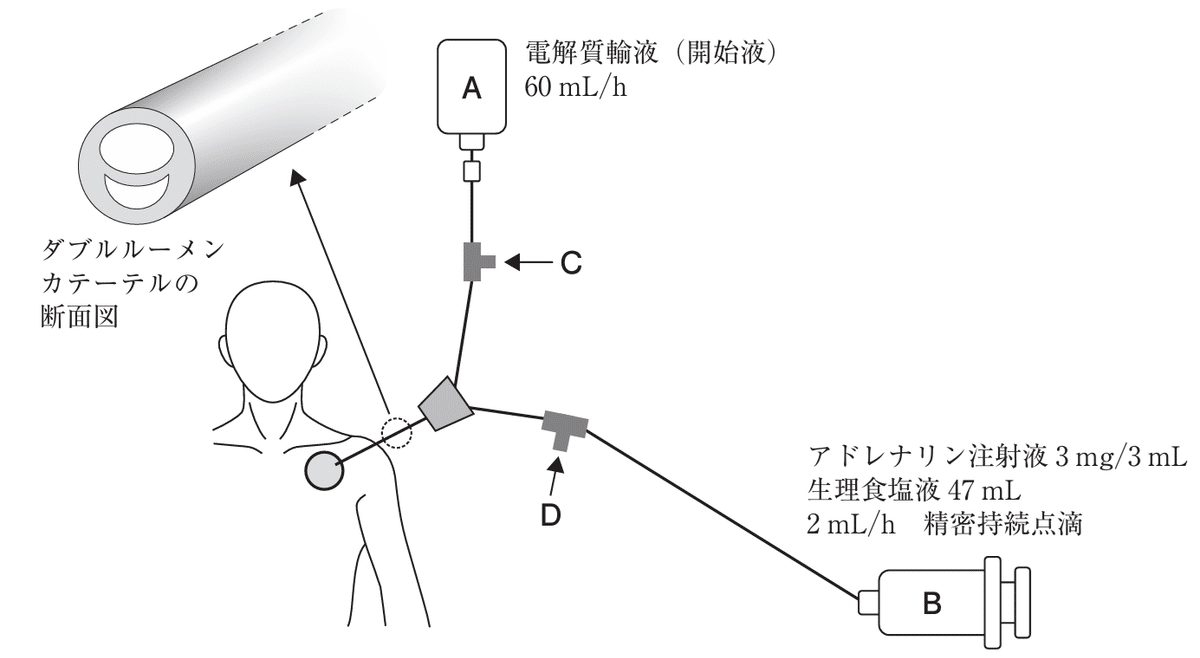

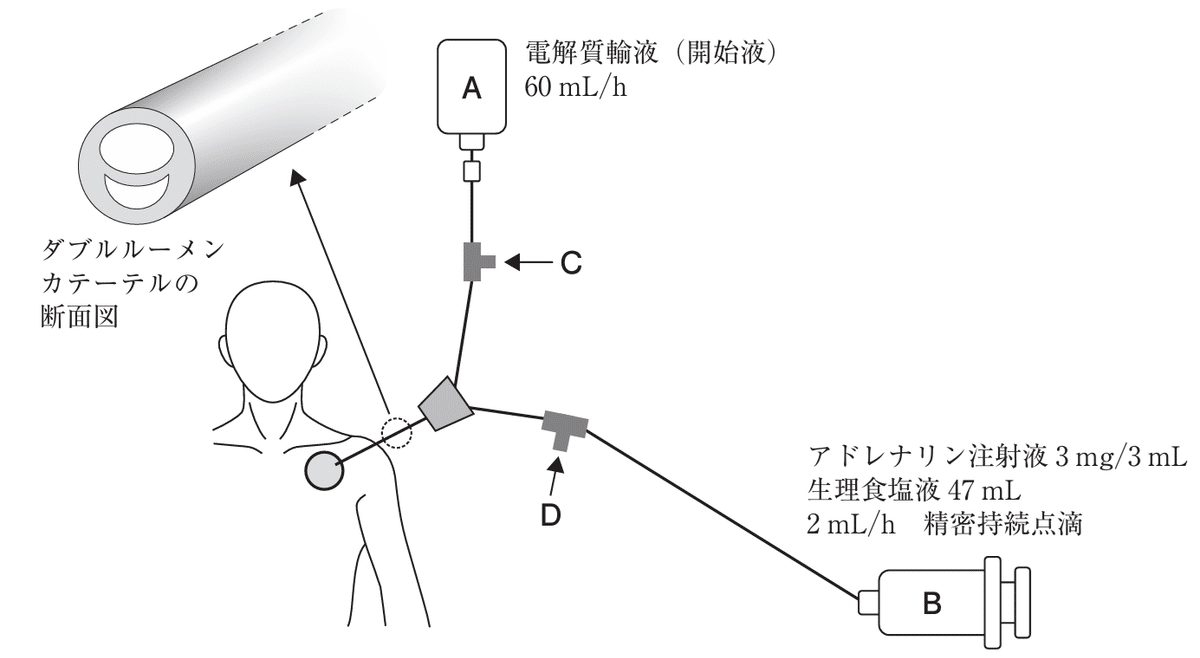

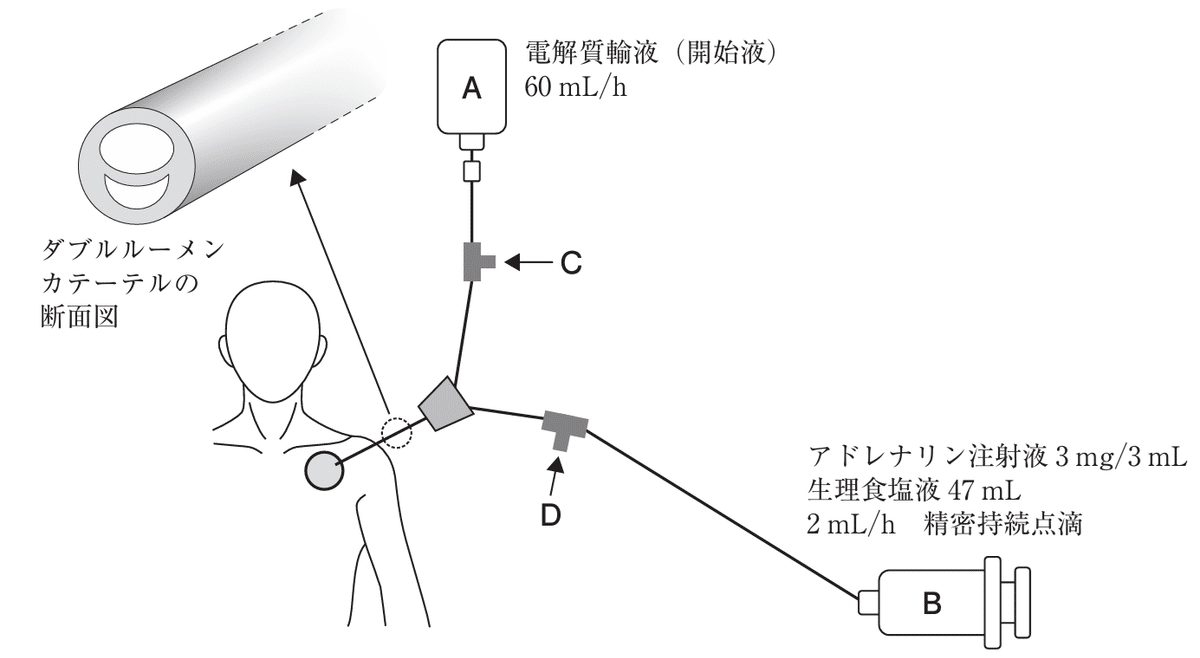

Q. 67歳男性。開心術後に低心拍状態となり心原性ショックと診断された。本疾患の治療に当たりアドレナリン注射液及び電解質輸液(開始液)が、中心静脈ダブルルーメンカテーテルから図のように投与されている。

看護師は医師よりオメプラゾールナトリウム注射液を1時間かけて投与するよう指示を受けたため、薬剤師に投与経路について確認した。

実務

問 108-204|実務

Q. オメプラゾールナトリウム注射液の投与手順として適切なのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. Aからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。

2. Aからのライン及びBからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。

3. Aからのライン及びBからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。

4. Bからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。

5. フラッシュなしで直接Dから投与する。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

物理・化学・生物

問 108-205|物理

Q. オメプラゾールは弱酸で、静脈血(pH7.4)中で次のように解離するものとする。静脈血中でのオメプラゾールの分子形とイオン形の存在比として正しいのはどれか。1つ選べ。ただし、オメプラゾールのpKaを8.9、√10=3.2とする。また、オメプラゾールの投与により静脈血のpHは変化せず、血清タンパクとの相互作用、オメプラゾールの代謝及び温度の影響は考慮しないものとする。

オメプラゾール 分子形 ⇔ イオン形 + H+

分子形|イオン形

■選択肢

1. 32|1

2. 16|1

3. 3.2|1

4. 1|3.2

5. 1|16

6. 1|32

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、【物理・化学・生物、衛生/実務】 の複合問題を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第108回薬剤師国家試験|薬学実践問題 / 問204-205、論点:中心静脈カテーテル / 投与経路 / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pKaを徹底解説します。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n8927d699dc87

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

👉マガジンをお気に入りに登録しよう!

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

設問へのアプローチ|

薬学実践問題は原本で解いてみることをおすすめします。

まずは、複合問題や実務の問題の構成に慣れることが必要だからです。

薬学実践問題は薬剤師国家試験2日目の①、②、③ の3部構成です。

今回の論点解説では2日目の①を取り上げています。

厚生労働省|過去の試験問題👇

第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)

第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)

第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)

第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)

第108回薬剤師国家試験 問204-205(問108-204-205)では、中心静脈カテーテルに関する知識を物理および実務のそれぞれの科目の視点から複合問題として問われました。

複合問題は、各問題に共通の冒頭文とそれぞれの科目別の連問で構成されます。

冒頭文は、問題によっては必要がない情報の場合もあるため、最初に読まずに、連問すべてと選択肢に目を通してから、必要に応じて情報を取得するために読むようにすると、時間のロスが防げます。

1問、2分30秒で解答できればよいので、いつも通り落ち着いて一問ずつ別々に解けば大丈夫です。

出題範囲は、それぞれの科目別の出題範囲に準じています。

連問と言ってもめったに連動した問題は出ないので、平常心で取り組んでください。

💡ワンポイント

複合問題ですが、問108-204-205を解くうえで必要な情報は、黄色い線で示した部分です。

それ以外の情報取得は必要がないです。読んでいると時間のロスに繋がります。

問108-204は、中心静脈ダブルルーメンカテーテルを用いた薬剤投与に関する記述の正誤を問う問題です。

注射薬の配合変化および注射薬の物理的・化学的な相互作用の理解が必要です。

具体的にはPMDA 医療用医薬品添付文書等 インタビューフォームに下記の資料が掲載されていました。せっかくなので、この機会に覚えましょう。

出典: インタビューフォーム F1_オメプラゾール注射用20mg「日医工」

問108-205は、Henderson–Hasselbalch式による計算問題です。

計算問題は、実際に手を動かして何度か解いてみると短時間で解けるようになります。慣れです。

Henderson–Hasselbalch式は頻出するテーマなので覚えよう。

冒頭文で必要な情報は、

薬剤(アドレナリンの精密持続点滴およびオメプラゾールの点滴)、

輸液のラインのつながり方、

です。

🫛豆知識 文献のご紹介

下記の岡山大学薬剤部の先生の総説が良くまとまっていてわかりやすかったので、ご紹介します。

様々な注射薬の配合変化(相互作用)について例示されているので、一読しておくと応用力がつきます。

なお、下記の文献の「おわりに」の項に、「困った際は是非薬剤師に問い合わせいただきたい.」と書かれていました。頼もしい限りです。

参考文献:

森下 陽介, 江角 悟, 西原 茂樹, 北村 佳久, 千堂 年昭, 薬物相互作用(46―注射薬の配合変化 : 注射薬の物理的・化学的な相互作用), 岡山医学会雑誌, 2019, 131 巻, 3 号, p. 161-164, https://doi.org/10.4044/joma.131.161

一部抜粋します。

表2 配合変化を起こしやすい酸性薬剤、塩基性薬剤

酸性 |

ドブタミン塩酸塩、モルヒネ塩酸塩、バンコマイシン塩酸塩、ミノサイクリン塩酸塩、レボドパ、ミダゾラム、ニカルジピン塩酸塩、アドレナリン、ブロムヘキシン塩酸塩、メトクロプラミド

塩基性 |

フェニトインナトリウム、オメプラゾール、ランソプラゾール、アシクロビル、アセタゾラミド、フロセミド、カンレノ酸カリウム、アミノフィリン、炭酸水素ナトリウム、チオペンタールナトリウム

以下、一部抜粋。

3 .配合変化の回避方法

他剤と混合しないように単独投与することが最善である.

単独投与が困難な場合は側管からの投与となるが,ルートが限られるのであればルート内を生食等でフラッシュすることが一般的な対応である.

中心静脈カテーテルを使用中であればルートの内腔が複数に分かれたダブルルーメン,トリプルルーメンの使用も配合変化を避ける手段の1つである.

同一容器内での混合が必要な場合,配合変化を起こしやすい薬剤(例えば濃度が濃い,酸性・塩基性の強い薬剤)を先に溶解・希釈し,その後比較的安定性の高い薬剤を混合することで配合変化が起きづらくなる可能性がある.

時間の経過で配合変化が生じるものは,生じる前に投与を完了すればよい.

もともと着色している薬剤は,無色透明の薬剤と違い,他の薬剤と混合しても着色,懸濁,沈殿等の変化が確認しづらいため単独投与が推奨される.

ただし色調変化が起こったとしても主薬の含量が低下するとは限らないため,詳しくは各医薬品の配合変化表を確認いただきたい.

参考文献:

森下 陽介, 江角 悟, 西原 茂樹, 北村 佳久, 千堂 年昭, 薬物相互作用(46―注射薬の配合変化 : 注射薬の物理的・化学的な相互作用), 岡山医学会雑誌, 2019, 131巻, 3号, p. 161-164

まず基本的な知識について復習しておきましょう。

■■GPT4o

注射薬の配合変化に関する概要

参考文献:森下 陽介, 江角 悟, 西原 茂樹, 北村 佳久, 千堂 年昭, 薬物相互作用(46―注射薬の配合変化 : 注射薬の物理的・化学的な相互作用), 岡山医学会雑誌, 2019, 131巻, 3号, p. 161-164

1. 配合変化の種類

注射薬の配合変化は、単一の要因によるものから複数の要因が組み合わさるものまでさまざまです。大きく 物理的な配合変化 と 化学的な配合変化 に分類され、それぞれの回避策を交えて実例を紹介します。

2. 物理的な配合変化

(1) 非水溶性溶剤が添加された薬剤の希釈

概要

水に難溶な薬剤は可溶化剤を添加して溶解されることがある。

アルコールなどの非水溶性溶剤を含む薬剤では、水を加えると主薬の溶解性が低下し、混濁や析出が生じることがある。

対処法

希釈せずにそのまま投与することが望ましい。

界面活性剤が含まれる場合は、医療用具との相互作用にも注意が必要。

3. 化学的な配合変化

(1) pH変動

概要

主薬の安定性や溶解度を考慮し、酸やアルカリでpH調整されている注射薬が多い。

極端な酸性・アルカリ性の薬剤は、他剤と混合することでpHが変動し、含量低下や沈殿の原因となる。

例:フェニトインナトリウム(pH約12) → pH 10.71以下で結晶析出が起こる。

対処法

pH変動を考慮し、他剤と混合しない。

配合変化の事前確認が必須。

(2) 難溶性のカルシウム塩の形成

概要

セフトリアキソンナトリウム や リン酸塩 は カルシウム と反応し、難溶性の沈殿を形成する。

例:新生児での死亡例(FDA報告, 2007年)

対処法

ルート内のフラッシュや、別ラインからの投与を検討。

Caを含有しない輸液 へ変更する。

(3) 凝析・塩析

概要

コロイド粒子を含む薬剤(例:フェジン®)では、電解質添加により粒子が沈殿することがある。

凝析: 少量の電解質添加でコロイドの電荷が中和 → 沈殿発生

塩析: 多量の電解質で水和状態が崩れ → 沈殿発生

対処法

配合変化を起こしやすい薬剤は、可能な限り単独投与。

(4) 着色(メイラード反応)

概要

糖のカルボニル基(=CO)とアミノ基(=NH₂)が反応し、褐色のメラノイジンを生成する。

高カロリー輸液(TPN) では、ブドウ糖とアミノ酸の混合時にこの反応が生じる。

対処法

エルネオパ®、フルカリック® などは、糖とアミノ酸を分離する設計で対応。

(5) 加水分解

概要

βラクタム系抗菌薬(ビクシリン®、ユナシン®)は溶解後に加水分解しやすい。

カルバペネム系抗菌薬(フィニバックス®、メロペン®) は L-システイン 含有アミノ酸製剤と配合すると急激に力価低下を起こす。

対処法

溶解後速やかに使用。

L-システインを含まないアミノ酸輸液 へ変更する。

(6) 光分解

概要

ビタミンA、B などの光分解が起こりやすい成分を含む薬剤は遮光が必要。

抗がん剤の一部も光影響を受けやすい。

対処法

遮光投与が推奨される(例:エルネオパ®、フルカリック®、ビタジェクト®)。

4. 配合変化の回避方法

単独投与 が最善。

側管投与の場合は ルートを生食等でフラッシュ する。

ダブルルーメン、トリプルルーメンの中心静脈カテーテル の活用も有効。

着色薬剤は単独投与が望ましい。

5. 医療用具との相互作用

(1) PVC製の医療用具との相互作用

概要

PVC製品では 薬剤が基剤に吸収 され、効果減弱の可能性あり。

可塑剤(DEHP) の溶出も問題となる。

対処法

DEHPフリー、PVCフリーの医療用具 を使用する。

(2) 医療用具の破損

概要

三方活栓や延長チューブ(ポリカーボネート樹脂製) は 脂肪乳剤、界面活性剤、アルコール でひび割れが生じる。

対処法

三方活栓の使用を 可能な限り避ける。

目視確認し ひび割れが確認された場合は交換。

(3) 輸液フィルターへの影響

概要

インラインフィルター(0.2 µm)は 分子量の大きい薬剤の目詰まり を起こすことがある。

薬剤のフィルター吸着や溶解 も問題となる。

対処法

影響のある薬剤は 事前にフィルター適合性を確認 する。

6. まとめ

配合変化には物理的・化学的変化があり、特に pH変動、難溶性塩の形成、加水分解、光分解 などが問題となる。

単独投与が最も安全 であり、混合が必要な場合は事前の検討が必須。

医療用具との相互作用 も重要な要素であり、適切な材質を選択する必要がある。

参考文献

森下 陽介, 江角 悟, 西原 茂樹, 北村 佳久, 千堂 年昭, 薬物相互作用(46―注射薬の配合変化 : 注射薬の物理的・化学的な相互作用), 岡山医学会雑誌, 2019, 131 巻, 3 号, p. 161-164.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/joma/131/3/131_161/_pdf/-char/ja

注射薬の配合変化と物理的・化学的相互作用

注射薬の配合変化とは、複数の注射薬を同じルートで投与する際に、物理的または化学的な相互作用が生じることを指します。これにより薬剤の安定性や薬効が変化し、最悪の場合、沈殿や結晶化による血管閉塞、アナフィラキシーショックなどの重大な副作用を引き起こす可能性があります。

ここでは、配合変化の主要なメカニズムと、具体的な薬物例を挙げながら、安全な投与のための対策について解説します。

1. 配合変化の主な要因

1-1. 物理的相互作用

物理的相互作用は、主に溶解度の低下やpH変化による影響で生じます。

代表的なものとして、以下のような事例があります。

① 溶解性の変化

薬剤の溶解度はpHや溶媒の特性に影響を受けます。

例えば、フェニトインナトリウム(塩基性)はアルカリ性溶液(pH≧10.0)では安定に溶解していますが、酸性溶液と混合すると溶解度が低下し沈殿が生じます。そのため、フェニトインナトリウムを生理食塩水(pH約5.5)で希釈すると不溶性の沈殿が形成され、血管閉塞のリスクが高まります。

対策:

フェニトインナトリウムは基本的にブドウ糖液(pH約4.0~5.5)と混合せず、生理食塩水を使用する。

② pHの変化

薬剤の溶解性はpHの影響を受けやすく、特に酸性・塩基性薬剤の混合には注意が必要です。

具体例:

オメプラゾール(塩基性)とアドレナリン(酸性)を同じルートで投与すると、pHの変動によりオメプラゾールが不安定化し、沈殿を生じる可能性があります。対策:

酸性薬剤と塩基性薬剤を混合しない。異なるルートで投与する、もしくは間隔を空ける。

1-2. 化学的相互作用

化学的相互作用は、薬剤同士が化学反応を起こし、活性低下や副作用を引き起こす現象を指します。

代表的な例として、以下の反応が挙げられます。

① 酸化還元反応

アドレナリンやドブタミンなどのカテコールアミン系薬剤は、酸化によって不活性化されやすい性質を持っています。

これらの薬剤を酸化剤と混合すると変色や沈殿が生じる可能性があります。

具体例:

アドレナリン+フェノール類(保存剤として使用されることが多い)→ 酸化により変色対策:

酸化を防ぐため、カテコールアミン系薬剤は光を遮断した状態で保管し、短時間で使用する。

② 加水分解

エステル結合を持つ薬剤は、水分と反応し加水分解を受けることで薬効を失います。

具体例:

アスピリン(アセチルサリチル酸)+生理食塩水 → 加水分解によりサリチル酸を生成(鎮痛効果低下)対策:

加水分解を避けるために、該当薬剤は使用直前に溶解する。

③ 光分解

一部の薬剤は光によって分解が促進され、薬効の低下や毒性物質の生成につながることがあります。

具体例:

ニトログリセリン:光による分解で効果減少

フェノチアジン系薬剤(クロルプロマジンなど):光照射により酸化変性

対策:

光分解を防ぐため、遮光包装やアンバー色(茶色)の点滴バッグを使用する。

2. 配合変化を防ぐための実践的対策

2-1. 投与経路の分離

基本原則:

酸性薬剤と塩基性薬剤、または配合変化を起こしやすい薬剤は、可能な限り異なるルートで投与する。具体例:

オメプラゾール(塩基性)とアドレナリン(酸性)を同じラインで投与せず、別々のルートを確保する。

2-2. 希釈液の選択

生理食塩水(NaCl 0.9%)と5%ブドウ糖液(D5W)では溶解性が異なるため、希釈液の適切な選択が必要。

具体例:

フェニトインナトリウムはD5Wでは不溶化しやすいため、生理食塩水で希釈する。

2-3. 投与速度の調整

配合変化のリスクがある場合でも、投与速度を調整することで影響を最小限に抑えられる。

具体例:

フロセミドは急速静注するとpH変化により沈殿しやすいため、ゆっくり投与する。

2-4. 事前の配合試験と情報収集

薬剤師の役割:

事前に配合試験データを確認し、臨床現場での安全な投与方法を指導する。データベースの活用:

「注射薬配合変化ハンドブック」や「Trissel's Stability of Compounded Formulations」などを参照する。

3. まとめ

注射薬の配合変化は、溶解性の低下、pHの変化、酸化還元、加水分解、光分解などの影響を受ける。

代表的な薬剤として、フェニトイン、アドレナリン、オメプラゾール、フロセミドなどが挙げられる。

安全な投与のために、投与経路の分離、適切な希釈液の選択、投与速度の調整、事前の情報収集が不可欠である。

引用文献

森下 陽介, 江角 悟, 西原 茂樹, 北村 佳久, 千堂 年昭, 薬物相互作用(46―注射薬の配合変化 : 注射薬の物理的・化学的な相互作用), 岡山医学会雑誌, 2019, 131巻, 3号, p. 161-164. [J-STAGE]

Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs, 21st ed. American Society of Health-System Pharmacists, 2021.

日本薬剤師会. 注射薬配合変化ハンドブック, 2022年版.

論点およびポイント

■■GPT4o

問 108-204|実務

論点| 中心静脈カテーテル / 投与経路 / フラッシュ / 相互作用回避

ポイント|

中心静脈カテーテル(ダブルルーメン)では、異なる薬剤が同時に投与されるため、投与経路の選択が重要。

アドレナリン(Bライン)は精密持続点滴であり、他薬との混合を避けるべき。

オメプラゾールは弱酸性で、電解質輸液(Aライン)との混合による安定性変化を考慮。

フラッシュ(生理食塩液での洗浄)は、薬剤の相互作用や物理化学的な不安定性を防ぐ目的で実施。

正しい手順:

Aラインを一時停止 → Cから生理食塩液でフラッシュ → Cからオメプラゾール投与(選択肢1)。

問 108-205|物理

論点| Henderson–Hasselbalch式 / pKa / 分子形・イオン形比 / 静脈血pH

ポイント|

オメプラゾールのpKaは8.9、静脈血のpHは7.4。

ヘンダーソン・ハッセルバルヒ(Henderson–Hasselbalch)式を用いて、分子形とイオン形の比を計算。

計算式:

log( [イオン形] / [分子形] ) = pH - pKa

log( [イオン形] / [分子形] ) = 7.4 - 8.9 = -1.5

[イオン形] / [分子形] = 10^(-1.5) = 1 / 10^(1.5) = 1 / 32

∵ 10^(1.5) = 10^(1+0.5) = 10 × √10 = 10 × 3.2 = 32よって、

分子形:イオン形 = 32:1(選択肢1が正答)。

薬剤師国家試験 出題基準

出典: 薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

出題基準 000573951.pdf (mhlw.go.jp)

論点を整理します。

■■GPT4o

総合的な論点

問 108-204(実務)

本問題では、オメプラゾールナトリウム注射液の適切な投与経路について問われている。

患者は開心術後の心原性ショックであり、アドレナリンの持続静注および電解質輸液を受けているため、薬剤の投与経路の選択が重要となる。

ポイントとして、以下の3点が挙げられる。

薬剤の配合変化

オメプラゾールナトリウムはpH 8.5〜10.5のアルカリ性を示すため、生理食塩液(pH約5.0〜7.0)や酸性の輸液と混合すると、沈殿が生じる可能性がある。

アドレナリンは酸性の溶液(pH 3.0前後)で安定なため、アルカリ性のオメプラゾールと混合すると、分解・失活するリスクがある。

投与ラインの選択

ラインBはアドレナリンを投与しており、アドレナリンの薬効を維持するため、投与ルートへの他薬の混入を避けるべきである。

ラインAは電解質輸液の通常の点滴であり、比較的薬剤の追加投与がしやすい。

フラッシュの必要性

薬剤を投与する前後に生理食塩液でフラッシュすることが基本である。

理由:前の薬剤の残存や、薬剤同士の混合を防ぐため。

この2問は薬剤の物理化学的特性と臨床実務を関連付けた複合問題となっている。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

選択肢1:Aからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。(正答)

論点

ラインA(電解質輸液)を一時的に停止し、Cからフラッシュした後に投与する方法が適切か。

オメプラゾールナトリウムのpHがアルカリ性であるため、他の薬剤(特にアドレナリン)との混合による影響を考慮する必要がある。

アプローチ方法

ラインAを一時停止することで、電解質輸液との混合を防ぐ。

Cから生理食塩液でフラッシュすることで、既存の輸液成分との接触を最小限にする。

オメプラゾールはpHが高く、他の薬剤と配合変化が生じやすいため、フラッシュが必要。

→ これが最も適切な方法であるため正答。

選択肢2:Aからのライン及びBからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。

論点

ラインB(アドレナリン注射液)も一時停止する必要があるか。

アプローチ方法

アドレナリンは持続的な投与が必要な薬剤であり、一時停止すると血行動態に影響を与える可能性がある。

オメプラゾールはラインAのみに関係するため、ラインBを止める必要はない。

→ ラインBを止める必要がないため不適切。

選択肢3:Aからのライン及びBからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。

論点

D(アドレナリン投与ライン)から投与することの是非。

アプローチ方法

Dから投与するとアドレナリンと混合し、化学的不安定性や薬効の影響が出る可能性がある。

また、アドレナリンの持続投与が重要なため、ラインBを止めるのは避けるべき。

→ アドレナリンのラインを利用するのは不適切。

選択肢4:Bからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。

論点

アドレナリンライン(D)を使用してよいか。

アプローチ方法

アドレナリンは心原性ショックの治療に不可欠であり、その投与を一時的にでも止めるのはリスクが高い。

また、オメプラゾール(pH 8.9~10.5)が酸性のアドレナリン(pH 3.0)と混ざると、分解の可能性がある。

→ Dを使用するのは不適切。

選択肢5:フラッシュなしで直接Dから投与する。

論点

フラッシュなしで投与した場合のリスク。

アプローチ方法

フラッシュなしでは、既存の薬剤(アドレナリン)との直接混合が起こるため、化学的相互作用のリスクがある。

アドレナリンの活性が低下する可能性や、沈殿形成の危険性がある。

→ フラッシュなしの投与は不適切。

問 108-204(実務)の結論

✅ 正答:選択肢1

❌ 誤答:選択肢2、3、4、5

問 108-205(物理)

本問題では、オメプラゾールの静脈血中の存在比(分子形とイオン形)を求める。

オメプラゾールの酸解離定数(pKa)

オメプラゾールのpKaは8.9であり、これはオメプラゾールが50%解離するpHを示す。

静脈血のpHは7.4であり、これはpKaより低いため、分子形が優勢となる。

ヘンダーソン・ハッセルバルヒ(Henderson–Hasselbalch)の式の適用

酸性薬物の解離比は以下の式で求められる:

pH=pKa+log( [イオン形] / [分子形] )これを使い、分子形とイオン形の比を計算する。

この2問は薬剤の物理化学的特性と臨床実務を関連付けた複合問題となっている。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

オメプラゾールのpKaが 8.9、静脈血のpHが 7.4 であるため、ヘンダーソン・ハッセルバルヒ(Henderson–Hasselbalch)の式を使用する。

pH = pKa + log( [イオン形] / [分子形] )

7.4 = 8.9 + log( [イオン形] / [分子形] )

log( [イオン形] / [分子形] ) = 7.4 − 8.9 = −1.5

[イオン形] / [分子形] = 10^(-1.5) = 1 / 32

つまり、分子形 : イオン形 = 32 : 1 となる。

※ 10^(1.5) = 10^(1+0.5) = 10^1 × 10^(0.5) = 10 × √10 ≒ 10 × 3.2 = 32

選択肢の評価

✅ 選択肢1(32 : 1) → 正答

❌ 選択肢2(16 : 1) → 誤答

❌ 選択肢3(3.2 : 1) → 誤答

❌ 選択肢4(1 : 3.2) → 誤答

❌ 選択肢5(1 : 16) → 誤答

❌ 選択肢6(1 : 32) → 誤答

問 108-205(物理)の結論

✅ 正答:選択肢1(32 : 1)

❌ 誤答:選択肢2、3、4、5、6

引用文献

日本薬局方 第18改訂, 医薬品各条 (オメプラゾールナトリウム), 厚生労働省, 2021.

内容: オメプラゾールの物理化学的特性(pH、溶解性、安定性)に関する情報。

トンプソン・A. et al., "Handbook of Drug Interactions," Springer, 2017.

内容: アドレナリンおよびオメプラゾールの相互作用、pHの影響に関する情報。

Brunton, L. et al., "Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics," 13th ed., McGraw-Hill, 2018.

内容: アドレナリンの薬理作用、投与経路に関する情報。

Henderson, L.J., "The Theory of Neutralization and the Use of Buffer Solutions," J Biol Chem, 1908.

内容: ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式の理論的背景。

薬剤投与技術ガイドライン, 日本病院薬剤師会, 2022.

内容: 中心静脈カテーテルからの薬剤投与に関する指針。

以上で、論点整理を終わります。

理解できたでしょうか?

大丈夫です。

完全攻略を目指せ!

はじめましょう。

薬剤師国家試験の薬学実践問題【複合問題】から中心静脈カテーテル / 投与経路 / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pKaを論点とした問題です。

なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形で GPT4o & Copilot 、Gemini 2、または Grok 2 が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。

生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。

疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。

Here we go.

第108回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問204-205

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 108-204-205

Q. 67歳男性。開心術後に低心拍状態となり心原性ショックと診断された。本疾患の治療に当たりアドレナリン注射液及び電解質輸液(開始液)が、中心静脈ダブルルーメンカテーテルから図のように投与されている。

看護師は医師よりオメプラゾールナトリウム注射液を1時間かけて投与するよう指示を受けたため、薬剤師に投与経路について確認した。

実務

問 108-204|実務

Q. オメプラゾールナトリウム注射液の投与手順として適切なのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. Aからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。

2. Aからのライン及びBからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。

3. Aからのライン及びBからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。

4. Bからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。

5. フラッシュなしで直接Dから投与する。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

物理・化学・生物

問 108-205|物理

Q. オメプラゾールは弱酸で、静脈血(pH7.4)中で次のように解離するものとする。静脈血中でのオメプラゾールの分子形とイオン形の存在比として正しいのはどれか。1つ選べ。ただし、オメプラゾールのpKaを8.9、√10=3.2とする。また、オメプラゾールの投与により静脈血のpHは変化せず、血清タンパクとの相互作用、オメプラゾールの代謝及び温度の影響は考慮しないものとする。

オメプラゾール 分子形 ⇔ イオン形 + H+

分子形|イオン形

■選択肢

1. 32|1

2. 16|1

3. 3.2|1

4. 1|3.2

5. 1|16

6. 1|32

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

■■GPT4o

■問 108-204|実務

■論点|

この問題の論点は、中心静脈カテーテルを用いた投与経路の適切な選択とフラッシュの必要性を特定することです。

■解説1|

Aからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。(選択肢1)[正しい]

薬剤相互作用の回避

アドレナリン(Bライン)は低用量で投与される昇圧薬であり、急激な血中濃度変化は血圧や心拍数に影響を与える可能性がある。

そのため、Bライン(アドレナリン)への影響を避けるために、Aライン(電解質輸液)のCから投与する。

適切なフラッシュの実施

Cから投与する場合、既存の点滴成分と混合しないよう生理食塩液でフラッシュする必要がある。

フラッシュしない場合、Aラインの薬剤と混ざり、pHや溶解性の変化により安定性が低下する可能性がある。

中心静脈カテーテルの使用

ダブルルーメンカテーテルを使用しているため、異なる薬剤の混合を最小限に抑えることが可能。

■解説2|

オメプラゾールの点滴投与

オメプラゾールナトリウム注射液はpHが高め(約9前後)であり、酸性の薬剤との混合による沈殿形成のリスクがある。

Aラインの電解質輸液との直接混合を避けるため、Cからの投与が適切と考えられる。

Bライン(D経路)の使用回避

アドレナリンの投与が継続的に行われているため、Bラインを一時停止することは望ましくない。

Bラインの薬剤注入口(D)を利用すると、アドレナリンと混合する可能性があるため、適切ではない。

■結論|

選択肢1が正しい。Aライン(電解質輸液)を一時停止し、Cから生理食塩液でフラッシュした後、オメプラゾールを投与するのが適切である。

■補足|

Aからのライン及びBからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。(選択肢2)[誤り]

Bライン(アドレナリン)は止めるべきではないため、この選択肢は誤り。

Aからのライン及びBからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。(選択肢3)[誤り]

Dから投与するとアドレナリンと混ざる可能性があるため、不適切。

Bからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。(選択肢4)[誤り]

Bラインを止めるべきではなく、またDからの投与も不適切。

フラッシュなしで直接Dから投与する。(選択肢5)[誤り]

フラッシュなしでは既存の薬剤と混ざる可能性があり、相互作用のリスクがあるため不適切。

■問 108-205|物理

■論点|

この問題の論点は、オメプラゾールの酸解離定数(pKa)を用いた静脈血中での分子形とイオン形の存在比の計算を特定することです。

■解説1|

オメプラゾールの分子形とイオン形の存在比を求める。

オメプラゾール 分子形 ⇔ イオン形 + H+

分子形|イオン形

32|1(選択肢1)[正しい]

ヘンダーソン・ハッセルバルヒ(Henderson–Hasselbalch)の式を適用する。

オメプラゾールは弱酸(HA)として作用し、以下の平衡関係を持つ:

HA ⇔ A⁻ + H+

ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式を用いると、分子形(HA)とイオン形(A⁻)の比は次の式で求められる:

log( [ A⁻ ] / [ HA ] ) = pH − pKa

ここで、オメプラゾールの pKa = 8.9、血液の pH = 7.4

これを代入すると:

log( [ A⁻ ] / [ HA ] ) = 7.4 - 8.9 = -1.5

したがって、両辺の指数をとると:

[ A⁻ ] / [ HA ] = 10^(-1.5)

ここで、√10≈3.2 であるため:

10^(-1.5) = 1 / (10^(1) × 10^(0.5)) = 1 / ( 10 × 3.2 ) = 1 / 32

つまり、分子形(HA): イオン形(A⁻) = 32:1 となる。

■解説2|

オメプラゾールの解離性質の影響

pKaが8.9であるため、pH7.4の静脈血中では主に分子形(HA)の状態で存在する。

これは、オメプラゾールが主に脂溶性の分子形で存在することを示しており、細胞膜を通過しやすい。

しかし、アルカリ性の環境(胃の壁細胞の分泌小管内など)では解離し、イオン形となる。

■結論|

選択肢1(分子形: イオン形 = 32:1)が正しい。オメプラゾールは血液中でほぼ分子形の状態で存在する。

■補足|

選択肢2(16:1)[誤り]

選択肢3(3.2:1)[誤り]

選択肢4(1:3.2)[誤り]

選択肢5(1:16)[誤り]

選択肢6(1:32)[誤り]

このように、ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式を用いることで、静脈血中のオメプラゾールの存在比を正確に求めることができる。

必須問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)

薬学理論問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, GPT4o, Copilot, and Grok 2|matsunoya

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第108回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問204-205

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 108-204-205

Q. 67歳男性。開心術後に低心拍状態となり心原性ショックと診断された。本疾患の治療に当たりアドレナリン注射液及び電解質輸液(開始液)が、中心静脈ダブルルーメンカテーテルから図のように投与されている。

看護師は医師よりオメプラゾールナトリウム注射液を1時間かけて投与するよう指示を受けたため、薬剤師に投与経路について確認した。

実務

問 108-204|実務

Q. オメプラゾールナトリウム注射液の投与手順として適切なのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. Aからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。

2. Aからのライン及びBからのラインを止め、Cから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Cから投与する。

3. Aからのライン及びBからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。

4. Bからのラインを止め、Dから適量の生理食塩液でフラッシュした後、Dから投与する。

5. フラッシュなしで直接Dから投与する。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

物理・化学・生物

問 108-205|物理

Q. オメプラゾールは弱酸で、静脈血(pH7.4)中で次のように解離するものとする。静脈血中でのオメプラゾールの分子形とイオン形の存在比として正しいのはどれか。1つ選べ。ただし、オメプラゾールのpKaを8.9、√10=3.2とする。また、オメプラゾールの投与により静脈血のpHは変化せず、血清タンパクとの相互作用、オメプラゾールの代謝及び温度の影響は考慮しないものとする。

オメプラゾール 分子形 ⇔ イオン形 + H+

分子形|イオン形

■選択肢

1. 32|1

2. 16|1

3. 3.2|1

4. 1|3.2

5. 1|16

6. 1|32

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n8927d699dc87

よろしければこちらもどうぞ

薬学理論問題の論点解説一覧です。

必須問題の論点解説一覧です。

よろしければ、こちらもどうぞ。

薬学実践問題の論点解説一覧(第106回、第107回)です。

薬剤師国家試験対策ノート📒

薬学実践問題 第106回薬剤師国家試験 全50問

薬剤師国家試験対策ノート📒

薬学実践問題 第107回薬剤師国家試験 全50問

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm 🔒から発信しています!

🔒🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n8927d699dc87

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 108-204-205【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:中心静脈カテーテル / 相互作用回避 / Henderson–Hasselbalch式 / pK|matsunoya

ここから先は

¥ 1,000

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya