松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問200-201

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-200-201

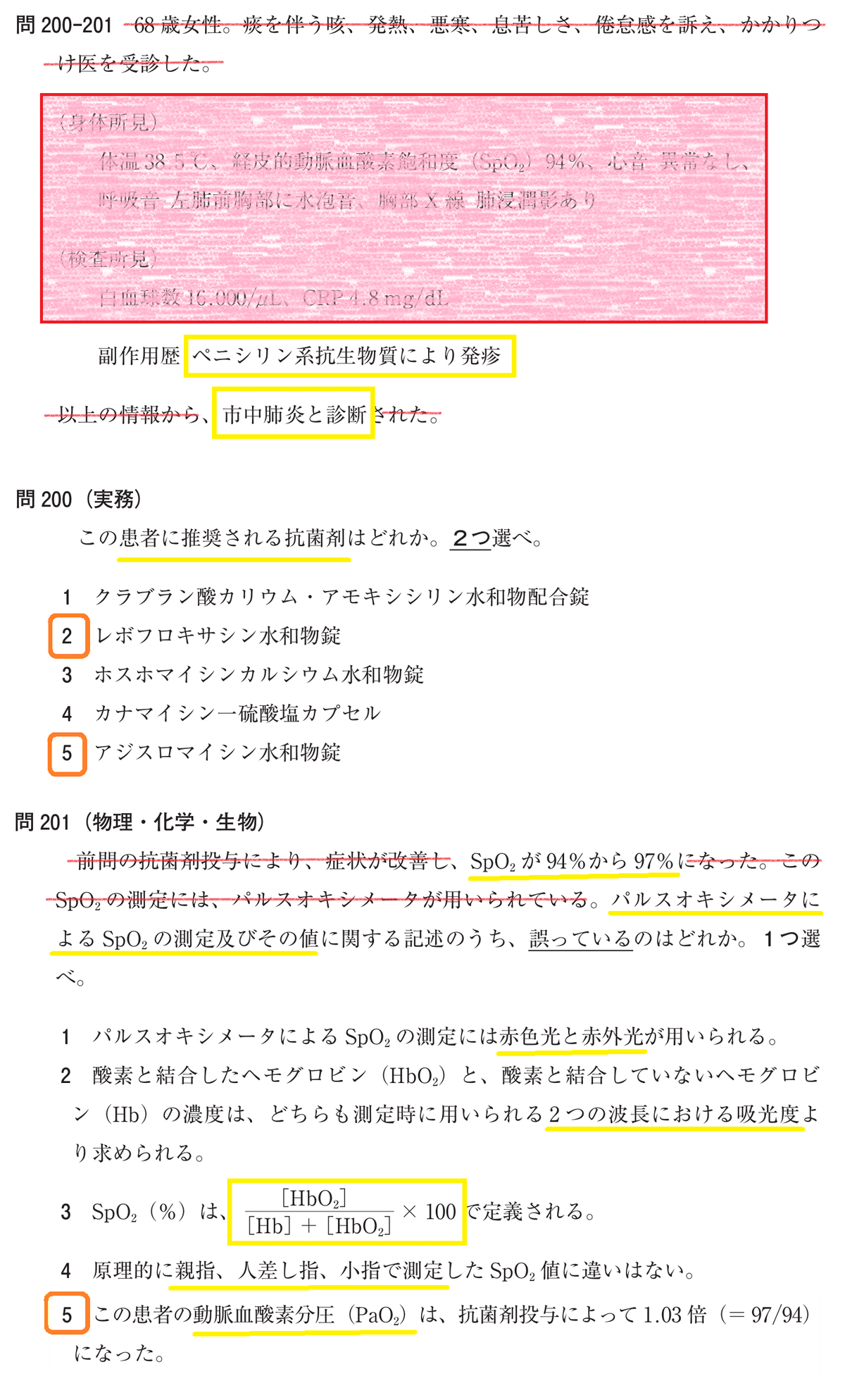

Q. 68歳女性。痰を伴う咳、発熱、悪寒、息苦しさ、倦怠感を訴え、かかりつけ医を受診した。

(身体所見)

体温38.5℃、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)94%、心音 異常なし、呼吸音 左肺前胸部に水泡音、胸部X線 肺浸潤影あり

(検査所見)

白血球数16,000/µL、CRP4.8mg/dL、副作用歴 ペニシリン系抗生物質により発疹|

以上の情報から、市中肺炎と診断された。

実務

問 107-200|実務

Q. この患者に推奨される抗菌剤はどれか。2つ選べ。

■選択肢

1. クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物配合錠

2. レボフロキサシン水和物錠

3. ホスホマイシンカルシウム水和物錠

4. カナマイシン一硫酸塩カプセル

5. アジスロマイシン水和物錠

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

物理・化学・生物

問 107-201|物理

Q. 前問の抗菌剤投与により、症状が改善し、SpO2が94%から97%になった。このSpO2の測定には、パルスオキシメータが用いられている。パルスオキシメータによるSpO2の測定及びその値に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. パルスオキシメータによるSpO2の測定には赤色光と赤外光が用いられる。

2. 酸素と結合したヘモグロビン(HbO2)と、酸素と結合していないヘモグロビン(Hb)の濃度は、どちらも測定時に用いられる2つの波長における吸光度より求められる。

3. SpO2(%)は、[HbO2]/([Hb]+[HbO2])×100で定義される。

4. 原理的に親指、人差し指、小指で測定したSpO2値に違いはない。

5. この患者の動脈血酸素分圧(PaO2)は、抗菌剤投与によって1.03倍(=97/94)になった。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、【物理・化学・生物、衛生/実務】 の複合問題を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 / 問200-201、論点:肺炎球菌ワクチン / 不活化ワクチン / 莢膜多糖 / 予防接種法 / 救済制度 / 基礎疾患 / 保存方法 / 投与経路 / 混合投与を徹底解説します。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n890151d926fb

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

👉マガジンをお気に入りに登録しよう!

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

設問へのアプローチ|

薬学実践問題は原本で解いてみることをおすすめします。

まずは、複合問題や実務の問題の構成に慣れることが必要だからです。

薬学実践問題は薬剤師国家試験2日目の①、②、③ の3部構成です。

今回の論点解説では2日目の①を取り上げています。

厚生労働省|過去の試験問題👇

第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)

第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)

第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)

第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)

第107回薬剤師国家試験 問200-201(問107-200-201)では、市中肺炎およびパルスオキシメータに関する知識を物理および実務のそれぞれの科目の視点から複合問題として問われました。

複合問題は、各問題に共通の冒頭文とそれぞれの科目別の連問で構成されます。

冒頭文は、問題によっては必要がない情報の場合もあるため、最初に読まずに、連問すべてと選択肢に目を通してから、必要に応じて情報を取得するために読むようにすると、時間のロスが防げます。

1問、2分30秒で解答できればよいので、いつも通り落ち着いて一問ずつ別々に解けば大丈夫です。

出題範囲は、それぞれの科目別の出題範囲に準じています。

連問と言ってもめったに連動した問題は出ないので、平常心で取り組んでください。

💡ワンポイント

複合問題ですが、問107-200-201を解くうえで必要な情報は、黄色い線で示した部分です。

それ以外の情報取得は必要がないです。読んでいると時間のロスに繋がります。

問107-228は、市中肺炎に適用がある抗菌剤の知識を問う問題です。

問107-229は、 パルスオキシメータに関する記述の正誤を問う問題です。

パルスオキシメータの原理と経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)に関する理解が必要です。

問107-200を解くうえで冒頭文で必要な情報は、

薬剤によるアレルギー歴(ペニシリン系抗生物質で発疹)、

診断(市中肺炎)

です。

問107-229では、冒頭文を読む必要はないです。

🫛豆知識 動脈血酸素分圧(PaO2)とは

動脈血酸素分圧(PaO2)は、動脈血中の酸素の圧力を示す指標です。

これは、血液中にどれだけの酸素が溶けているかを示し、呼吸機能や酸素供給の状態を評価するために重要です。

PaO2の主なポイント:

酸素の供給状態:

PaO2は、肺から血液にどれだけの酸素が取り込まれているかを示します。呼吸機能の評価:

PaO2の値は、呼吸器疾患や酸素供給の問題を診断するために使用されます。正常値:

通常、PaO2の正常値は75~100 mmHgです。これより低い値は、酸素不足や呼吸機能の低下を示す可能性があります。

PaO2は、動脈血ガス分析(ABG)という検査で測定されます。

この検査は、動脈から採取した血液サンプルを使用して、酸素や二酸化炭素の濃度、pHなどを評価します。

問 107-201|物理

この患者の動脈血酸素分圧(PaO2)は、抗菌剤投与によって1.03倍(=97/94)になった。(選択肢5)[誤り]

患者のSpO2が94%から97%になった場合、PaO2は直線的に比例して増加しないことに注意が必要です。

図に示されたように、動脈血酸素分圧(PaO2, mmHg)の差であるΔPaO2が同じでもΔSpO2(%, [HbO2]/([Hb]+[HbO2])×100)が異なる場合があります。

動脈血酸素分圧(PaO2)と経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)との相関

pulse-oximeter_medical.pdf

まず基本的な知識について復習しておきましょう。

■■GPT4o

市中肺炎の病態および薬物治療

1. 市中肺炎(CAP)の病態

市中肺炎(Community-Acquired Pneumonia, CAP)は、病院外で発症する肺の感染症であり、一般に細菌、ウイルス、真菌などの病原体が原因となります。以下はその主な病態の流れです:

病原体の侵入

主に飛沫感染や接触感染を介して病原体が気道に侵入します。

主な原因菌には、肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)、マイコプラズマ(Mycoplasma pneumoniae)、インフルエンザ菌(Haemophilus influenzae)が挙げられます。

高齢者では、誤嚥性肺炎として口腔内の細菌が原因となることもあります。

免疫応答

病原体が肺胞内に達すると、宿主の免疫システム(マクロファージ、好中球)が病原体を排除しようとします。

この過程で炎症性サイトカイン(IL-1、IL-6、TNF-α)が放出され、発熱や倦怠感など全身症状が生じます。

肺の炎症と浸潤影

局所的な炎症反応により肺胞内に滲出液が溜まり、ガス交換が阻害されます。これが呼吸困難やSpO₂低下の原因となります。

2. 薬物治療の基本的アプローチ

2-1. 初期治療

市中肺炎では、早期に病原体を想定した経験的治療を開始することが重要です。

日本のガイドラインでは、患者の背景(年齢、基礎疾患、アレルギー歴など)に応じて以下のような薬剤が推奨されます:

ペニシリン系またはセフェム系(第一選択)

アモキシシリン・クラブラン酸などは広範な細菌に対して有効ですが、本症例ではアレルギー歴のため使用不可です。

マクロライド系抗菌薬

例:アジスロマイシン

肺炎マイコプラズマやクラミジアなどの非定型病原体にも効果を示します。

ニューキノロン系抗菌薬

例:レボフロキサシン

肺炎球菌を含む広範囲な細菌に対して強力な殺菌作用を持つため、ペニシリンアレルギーの患者にも適応可能です。

2-2. 重症例の治療

呼吸不全や多臓器不全を伴う場合は、静注薬(セフトリアキソン、レボフロキサシンの注射剤など)を使用します。

病院内感染(HAP)との区別が必要で、耐性菌を考慮した治療が求められます。

3. 抗菌薬の選択と薬物動態

レボフロキサシン

肺組織移行性が高く、一次投与で即効性を期待できる。

腎排泄型であり、高齢者では腎機能に応じた投与量調節が必要。

アジスロマイシン

細胞内濃度が高く、非定型病原体に対して特に有効。

長い半減期を持つため、短期間の服用で治療効果が持続する。

ペニシリン系アレルギーへの対応

ニューキノロン系やマクロライド系が代替薬として選ばれます。

4. 治療成績のモニタリング

治療効果の評価

症状の改善(咳、発熱の減少)、炎症マーカー(CRPや白血球数)の低下。

経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)の改善。

治療期間

一般的には5~7日間が推奨されますが、重症例では延長されることがあります。

文献リスト

日本化学療法学会. 「呼吸器感染症治療ガイドライン」. 2023年改訂版.

Mandell LA, et al. "Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults." Clinical Infectious Diseases. 2007.

Niederman MS, et al. "Community-acquired pneumonia: current treatment guidelines." Clinical Chest Medicine. 2011.

パルスオキシメータによるSpO₂の測定

1. SpO₂とは?

SpO₂(酸素飽和度)は、血液中のヘモグロビン(Hb)のうち酸素と結びついているヘモグロビンの割合を示す指標です。通常、SpO₂は血中の酸素の供給状態を把握するために使用されます。パルスオキシメータは非侵襲的にSpO₂を測定できる装置で、患者の指先や耳たぶにセンサーを装着することによって、血液中の酸素飽和度をリアルタイムでモニタリングします。

2. 測定の原理:光吸収法(フォトオプティカル法)

パルスオキシメータは、血液中の酸素ヘモグロビン(HbO₂)と還元ヘモグロビン(Hb)の光吸収特性の違いを利用して、酸素飽和度(SpO₂)を算出します。

2-1. 光の吸収特性

ヘモグロビンには酸素と結びついているもの(HbO₂)と結びついていないもの(Hb)があり、それぞれの吸収する光の波長が異なります。特に赤色光(660 nm)と赤外光(940 nm)の波長において、この違いが顕著です。

酸素化ヘモグロビン(HbO₂)は赤外光を吸収し、赤色光にはあまり吸収されません。

還元ヘモグロビン(Hb)は赤色光を吸収し、赤外光にはあまり吸収されません。

2-2. 測定方法

パルスオキシメータは、これらの波長の光を指先などの血管に照射します。

その後、光が血管を通過し、反対側で光を受けるセンサーによって吸収された光の強度が測定されます。

測定した吸光度を基に、酸素化ヘモグロビン(HbO₂)と還元ヘモグロビン(Hb)の比率を算出し、それを基にSpO₂が計算されます。

2-3. 測定の際の波形と計算

パルスオキシメータは血流の変動(パルス波形)を用いて測定を行います。血流が脈拍に同期して変動するため、動脈血の酸素飽和度を正確に測定できます。

ヘモグロビンは脈拍ごとに血流が変動するため、この変動を利用して動脈血の酸素飽和度(SpO₂)を計算します。計算式には、赤色光と赤外光における吸光度の比(R値)を用います。

2-4. フォトオプティカル法の利点

非侵襲的であり、血液サンプルを採取することなく、リアルタイムで酸素飽和度を測定できる。

測定が迅速であり、特別な技術を必要としないため、広く臨床で使用されています。

3. 装置の仕組み:構成要素と機能

パルスオキシメータの基本的な構成要素は以下の通りです:

3-1. センサー(プローブ)

プローブは通常、指先、耳たぶ、または足の指に装着されます。センサーには、赤色光(660 nm)と赤外光(940 nm)を発光するLED(光源)と、それらを透過した光を受け取る光電センサー(フォトディテクタ)が組み込まれています。

プローブのLEDは、光を血管に向けて発信し、透過した光が反対側のセンサーに届きます。ここで光の吸収度が測定され、SpO₂が計算されます。

3-2. ディスプレイ

計算されたSpO₂はディスプレイに表示されます。通常、SpO₂はパーセンテージ(%)で表示されます。

一部の機器では、SpO₂に加えて脈拍数(脈拍の数/分)も表示されることがあります。

3-3. 電子回路

センサーからの光信号を処理し、SpO₂を算出するための電子回路があります。これにより、患者の血中酸素飽和度が計算され、ディスプレイに反映されます。

3-4. 電源

通常、パルスオキシメータはバッテリーで動作します。携帯型やポータブルタイプが多く、病院や家庭でも使用可能です。

4. 測定の精度と制限

精度の問題

パルスオキシメータは非常に便利である一方、特定の条件下では精度に限界があります。例えば、低血圧や末梢循環不良(寒冷時など)、動脈血の酸素分圧が非常に低い場合など、誤差が生じることがあります。

メラニンや人工色素、ネイルポリッシュ(マニキュア)など、指先を覆っている物質が測定に影響を与える場合もあります。

アーチファクト(偽装)

患者の体動や手の位置、外的な光源によっても測定値に影響が出る可能性があり、特にパルス波形が不安定な場合や測定部位に血流が弱い場合には注意が必要です。

文献リスト

Bickler PE, et al. "Oximetry: Principles and applications." Anaesthesiology Clinics. 2012.

Khandelwal P, et al. "Pulse oximetry and its role in emergency medicine." Journal of Emergencies, Trauma, and Shock. 2010.

Baumann H, et al. "The physics of pulse oximetry." Clinical Engineering Handbook. 2004.

日本医師会. 「パルスオキシメータの臨床利用に関するガイドライン」. 2021.

■■Gemini 2.0 Flash

臨床検査値の考察と正常値範囲

1. 白血球数(WBC):16,000/µL

正常値範囲: 3,500~9,000/µL

考察: 著しく上昇しており、炎症反応を示唆します。感染症(特に細菌感染)の可能性が高いと考えられます。

2. C反応性タンパク(CRP):4.8mg/dL

正常値範囲: 0.3mg/dL以下(施設により基準値が異なる場合があります)

考察: 明らかに上昇しており、炎症反応の存在を示唆します。白血球数と合わせて考えると、感染症の可能性が高いと考えられます。

身体所見

体温 38.5℃:

発熱があり、感染症を示唆します。SpO2 94%:

正常値の下限に近い状態であり、呼吸機能に問題がある可能性を示唆します。左肺前胸部の水泡音:

肺に液体貯留を示唆し、肺炎の可能性を示唆します。胸部X線 肺浸潤影:

肺に炎症や液体貯留があることを示し、肺炎の診断を裏付けます。

総合的な考察

この症例は、発熱、咳、喀痰、息苦しさ、倦怠感、SpO2低下、左肺の水泡音、胸部X線での肺浸潤影といった身体所見に加え、白血球数とCRPの上昇から、市中肺炎と診断されています。

特に白血球数とCRPの値が顕著に上昇していることから、細菌感染が強く疑われます。

推奨される抗菌剤

ペニシリン系抗生物質にアレルギー歴があるため、ペニシリン系薬は選択できません。

市中肺炎の治療ガイドラインや、患者さんの状態を総合的に考慮すると、以下の2つが適切と考えられます。

2. レボフロキサシン水和物錠:

ニューキノロン系抗菌薬であり、幅広い細菌に有効です。5. アジスロマイシン水和物錠:

マクロライド系抗菌薬であり、肺炎球菌や非定型肺炎にも有効です。

選択肢の除外理由

1. クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物配合錠:

ペニシリン系薬であるため、アレルギー歴のある患者には禁忌です。3. ホスホマイシンカルシウム水和物錠:

主に尿路感染症に用いられる薬剤です。4. カナマイシン一硫酸塩カプセル:

アミノグリコシド系抗菌薬であり、内服では全身への移行性が悪く、市中肺炎には適していません。通常は注射薬で使用されます。

引用文献

日本臨床検査医学会: 日本臨床検査標準化協議会(JCCLS)による臨床検査基準範囲情報

国立国際医療研究センター病院検査部: 検査項目解説

(各検査項目の解釈について、上記情報を参照)日本呼吸器学会: 成人肺炎診療ガイドライン

(市中肺炎の診断・治療に関する情報を参照)

論点およびポイント

■■GPT4o

問107-200|実務

論点| 市中肺炎 / 抗菌剤選択 / ペニシリンアレルギー / マクロライド系 / フルオロキノロン系

ポイント|

診断:

市中肺炎の診断は臨床症状(咳、発熱、倦怠感)や身体所見(浸潤影、水泡音)、検査所見(白血球増加、CRP上昇)に基づく。抗菌剤の選択:

重症度が中等度であり、経口抗菌薬が選択される場合、マクロライド系(アジスロマイシン)または呼吸器系フルオロキノロン(レボフロキサシン)が推奨される。ペニシリンアレルギーの影響:

アモキシシリン・クラブラン酸などのβ-ラクタム系は禁忌となるため代替薬を使用する。耐性菌対策:

ホスホマイシンやアミノグリコシド系は市中肺炎の第一選択として推奨されない。

問107-201|物理

論点| パルスオキシメータ / SpO2測定原理 / 赤色光・赤外光 / 酸素解離曲線 / 動脈血酸素分圧

ポイント|

測定原理:

赤色光(660 nm)と赤外光(940 nm)を用い、HbとHbO2の吸光度差を基にSpO2を算出。定義式:

SpO2は[HbO2]/([Hb]+[HbO2])×100で定義され、酸素化ヘモグロビンの割合を示す。測定部位:

理論的には測定部位(親指、人差し指、小指)間に違いはないが、実際には血流や外的要因で誤差が生じる可能性がある。SpO2とPaO2の関係:

酸素解離曲線により、SpO2とPaO2は非線形の相関を持つため、SpO2の変化率がPaO2の変化率をそのまま反映するわけではない。誤りの特定:

選択肢5はPaO2の変化をSpO2の変化率で単純換算しており、酸素解離曲線を考慮していない点で誤り。

薬剤師国家試験 出題基準

出典: 薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

出題基準 000573951.pdf (mhlw.go.jp)

論点を整理します。

■■GPT4o

総合的な論点

問 107-200 実務

患者背景

年齢と症状: 高齢者(68歳)で、痰を伴う咳、発熱、悪寒、息苦しさ、倦怠感など典型的な市中肺炎の症状を呈している。

検査所見:

身体所見: 発熱(38.5℃)、SpO2低下(94%)、左肺の水泡音、肺浸潤影(胸部X線)。

血液検査: 白血球数16,000/μL(増加)、CRP 4.8 mg/dL(炎症マーカー上昇)。

アレルギー歴: ペニシリン系抗生物質で発疹の副作用歴。

診断と治療選択

診断: 市中肺炎(CAP)とされ、抗菌剤治療が必要。

治療選択: アレルギー歴からペニシリン系抗生物質は避けるべき。代替としてマクロライド系、フルオロキノロン系が推奨される。

エビデンスに基づく解法へのアプローチ

治療ガイドラインに基づく抗菌剤選択

日本感染症学会では、市中肺炎治療において患者のアレルギー歴を考慮した薬剤選択が重要とされる。

ペニシリン系アレルギー患者では、広域スペクトルを持つマクロライド系(例: アジスロマイシン)または呼吸器フルオロキノロン系(例: レボフロキサシン)が推奨される。

患者状態への適合性

SpO2低下(94%)と高齢者という背景から、早期治療開始が重症化防止のために重要。経口薬の選択も現実的なアプローチ。

使用する薬剤の投与量、半減期、腎機能評価(例: eGFR)などを考慮する必要がある。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

選択肢1: クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物配合錠

論点

ペニシリン系抗生物質であり、クラブラン酸はβ-ラクタマーゼ阻害作用を持つ。市中肺炎の治療に有効だが、本患者はペニシリン系抗生物質による発疹の副作用歴があるため禁忌。

アプローチ方法

ペニシリン系抗生物質によるアレルギー反応のリスクを評価し、この薬剤は使用不可と判断。

選択肢2: レボフロキサシン水和物錠

論点

フルオロキノロン系抗菌剤で、広範囲の病原菌に対する優れた活性を持つ。特に市中肺炎を引き起こす肺炎球菌、インフルエンザ菌、マイコプラズマに有効。

アプローチ方法

本患者はペニシリンアレルギーがあるため、第一選択肢となる。経口投与が可能で、重症度に応じた適切な用量を選択。腎機能低下がない場合、標準的な用量で開始。

選択肢3: ホスホマイシンカルシウム水和物錠

論点

ホスホマイシンはグラム陽性菌および一部のグラム陰性菌に効果があるが、肺炎の第一選択薬ではない。

アプローチ方法

市中肺炎の治療指針に適合せず、本患者には不適切と判断。

選択肢4: カナマイシン一硫酸塩カプセル

論点

アミノグリコシド系抗菌剤であり、グラム陰性菌に効果を示すが、肺炎治療には使用されない。毒性(腎毒性、聴覚毒性)のリスクも高い。

アプローチ方法

特定の状況を除き、市中肺炎には推奨されないため、選択肢から除外。

選択肢5: アジスロマイシン水和物錠

論点

マクロライド系抗菌剤で、肺炎球菌、マイコプラズマ、クラミジアに対して有効。ペニシリンアレルギー患者に適切な代替選択肢。

アプローチ方法

ペニシリン系の代替薬として第一選択肢となる。通常、3~5日間の短期間投与が可能で、患者の高齢者という背景においても有効。

正答

2. レボフロキサシン水和物錠

5. アジスロマイシン水和物錠

ステップ3: 引用文献のリスト(問107-200 実務)

日本感染症学会・日本呼吸器学会編. 「成人市中肺炎診療ガイドライン2017」. 南山堂.

市中肺炎の診断基準、抗菌薬選択、ペニシリンアレルギー時の代替治療に関する記載を含む。

Mandell LA, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. Clinical Infectious Diseases, 2007.

抗菌薬選択におけるマクロライド系やフルオロキノロン系の推奨に関する根拠を提示。

Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ (Eds). Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th Edition. Elsevier, 2020.

ペニシリンアレルギーの代替治療に関する理論的根拠。

問 107-201 物理

パルスオキシメータの測定原理

パルスオキシメータは、動脈血中の酸素飽和度(SpO2)を非侵襲的に測定する装置で、赤色光(波長約660 nm)と赤外光(波長約940 nm)を使用。

ヘモグロビン(Hb)と酸素化ヘモグロビン(HbO2)の吸光度特性の違いを基に、[HbO2]/([Hb]+[HbO2])×100としてSpO2を算出。

測定に関する物理的要因

測定部位(指や耳たぶなど)の血流量、皮膚の厚さ、外部光の干渉がSpO2値に影響を与える可能性がある。

パルスオキシメータは、心拍動による動脈血の容積変化を検出するため、測定部位間での値の差は理論上ほとんどないとされる。

誤った認識の確認

SpO2の値は動脈血酸素分圧(PaO2)と密接に関係するが、SpO2の変化が直接的にPaO2の割合変化を反映するわけではない(選択肢5の誤り)。

解法へのアプローチ

選択肢の検証方法

パルスオキシメータの基本原理や臨床応用に基づいて正確性を評価。誤った記述を特定する。

物理的理解の適用

吸光度、波長の選択、測定部位間の値の差、動脈血酸素分圧との関係性を個別に検討し、誤りを特定。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

選択肢1: パルスオキシメータによるSpO2の測定には赤色光と赤外光が用いられる。

論点

パルスオキシメータは、660 nm(赤色光)と940 nm(赤外光)を利用してHbとHbO2の吸光度の違いを検出する。これは正しい技術的記述。

アプローチ方法

使用される波長の妥当性を確認し、原理に基づき正しいと判断する。

選択肢2: 酸素と結合したヘモグロビン(HbO2)と、酸素と結合していないヘモグロビン(Hb)の濃度は、どちらも測定時に用いられる2つの波長における吸光度より求められる。

論点

HbO2とHbの濃度は、赤色光および赤外光の吸光度を比較することで計算される。この記述は正しい。

アプローチ方法

吸光度の原理(ランベルト・ベールの法則)を参照し、文中の記述が測定手法と一致していることを確認。

選択肢3: SpO2(%)は、[HbO2]/([Hb]+[HbO2])×100で定義される。

論点

SpO2は動脈血中の酸素化ヘモグロビンの割合を示し、この定義式は正確である。

アプローチ方法

血液ガス分析の基礎知識に基づき、定義式の妥当性を確認。

選択肢4: 原理的に親指、人差し指、小指で測定したSpO2値に違いはない。

論点

理論上、動脈血中の酸素飽和度は測定部位による差がない。

しかし、実際には血流や測定環境の影響でわずかな違いが生じる可能性がある。

アプローチ方法

理論上の一致性と実際の測定誤差を考慮し、記述が原理的に正しいと判断。

選択肢5: この患者の動脈血酸素分圧(PaO2)は、抗菌剤投与によって1.03倍(=97/94)になった。

論点

SpO2とPaO2は相関関係があるが、SpO2の変化率(1.03倍)がPaO2の変化率を直接反映するわけではない。

ヘモグロビンの酸素解離曲線が非線形であるため、この記述は誤り。

アプローチ方法

酸素解離曲線を参照し、SpO2とPaO2の非線形関係を基に誤りを特定。

正答

5. この患者の動脈血酸素分圧(PaO2)は、抗菌剤投与によって1.03倍(=97/94)になった。[誤り]

引用文献

Jubran A. Pulse oximetry. Critical Care, 1999.

パルスオキシメータの測定原理、波長特性、および誤差要因について詳述。

日本呼吸器学会. 呼吸器診療ガイドライン 2020.

SpO2とPaO2の関係や酸素解離曲線に基づく解釈を含む。

Webster JG. Design of Pulse Oximeters. Taylor & Francis, 1997.

パルスオキシメータの構造、技術的基盤、測定部位における値の差に関する記載。

倉田研吾. 呼吸生理学:酸素運搬機構と酸素解離曲線. 呼吸ケア, 2010.

酸素解離曲線の詳細と、SpO2とPaO2の非線形関係について解説。

以上で、論点整理を終わります。

理解できたでしょうか?

大丈夫です。

完全攻略を目指せ!

はじめましょう。

薬剤師国家試験の薬学実践問題【複合問題】から肺炎球菌ワクチン / 不活化ワクチン / 莢膜多糖 / 予防接種法 / 救済制度 / 基礎疾患 / 保存方法 / 投与経路 / 混合投与を論点とした問題です。

なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形で GPT4o & Copilot 、Gemini 2、または Grok 2 が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。

生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。

疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。

Here we go.

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問200-201

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-200-201

Q. 68歳女性。痰を伴う咳、発熱、悪寒、息苦しさ、倦怠感を訴え、かかりつけ医を受診した。

(身体所見)

体温38.5℃、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)94%、心音 異常なし、呼吸音 左肺前胸部に水泡音、胸部X線 肺浸潤影あり

(検査所見)

白血球数16,000/µL、CRP4.8mg/dL、副作用歴 ペニシリン系抗生物質により発疹|

以上の情報から、市中肺炎と診断された。

実務

問 107-200|実務

Q. この患者に推奨される抗菌剤はどれか。2つ選べ。

■選択肢

1. クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物配合錠

2. レボフロキサシン水和物錠

3. ホスホマイシンカルシウム水和物錠

4. カナマイシン一硫酸塩カプセル

5. アジスロマイシン水和物錠

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

物理・化学・生物

問 107-201|物理

Q. 前問の抗菌剤投与により、症状が改善し、SpO2が94%から97%になった。このSpO2の測定には、パルスオキシメータが用いられている。パルスオキシメータによるSpO2の測定及びその値に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. パルスオキシメータによるSpO2の測定には赤色光と赤外光が用いられる。

2. 酸素と結合したヘモグロビン(HbO2)と、酸素と結合していないヘモグロビン(Hb)の濃度は、どちらも測定時に用いられる2つの波長における吸光度より求められる。

3. SpO2(%)は、[HbO2]/([Hb]+[HbO2])×100で定義される。

4. 原理的に親指、人差し指、小指で測定したSpO2値に違いはない。

5. この患者の動脈血酸素分圧(PaO2)は、抗菌剤投与によって1.03倍(=97/94)になった。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

■■GPT4o

■問 107-200|実務

■論点|

この問題の論点は、市中肺炎に対する適切な抗菌剤の選択、およびペニシリンアレルギー患者への代替薬の適応です。

■解説1|

レボフロキサシン水和物錠(選択肢2)[正しい]

レボフロキサシンはフルオロキノロン系抗菌剤で、広範な抗菌スペクトルを持ち、市中肺炎の治療に推奨される第一選択薬の一つです。呼吸器感染症における病原菌(肺炎球菌、インフルエンザ菌、マイコプラズマなど)に対する有効性が確認されています。

経口投与可能であり、ペニシリンアレルギー患者にも安全に使用できます。

アジスロマイシン水和物錠(選択肢5)[正しい]

アジスロマイシンはマクロライド系抗菌剤で、ペニシリンアレルギー患者に適した選択肢です。マイコプラズマやクラミジアなど非定型病原菌にも効果を発揮し、市中肺炎治療ガイドラインにおいて推奨されています。

長い半減期を持つため、短期間の投与で効果が期待できます。

■解説2|

市中肺炎治療の選択肢では、重症度に応じて経口薬または静注薬が選択されます。今回の患者は重症度が中等度であり、経口薬が適しています。

ペニシリンアレルギー患者ではβ-ラクタム系抗菌剤の使用が制限されるため、非β-ラクタム系(フルオロキノロン系、マクロライド系)薬剤の適応が検討されます。

レボフロキサシンは広域抗菌スペクトルを持つため、多様な病原菌に対応可能です。一方、アジスロマイシンは非定型病原菌に特に有効です。

■結論|

選択肢2(レボフロキサシン水和物錠)および選択肢5(アジスロマイシン水和物錠)は、患者の症例において科学的根拠に基づく適切な抗菌剤の選択です。

■補足|

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物配合錠(選択肢1)[誤り]

ペニシリン系薬剤であるため、ペニシリンアレルギー患者には禁忌です。

ホスホマイシンカルシウム水和物錠(選択肢3)[誤り]

ホスホマイシンは一般的に尿路感染症などの限定的な用途で使用され、市中肺炎の治療には推奨されません。

カナマイシン一硫酸塩カプセル(選択肢4)[誤り]

アミノグリコシド系抗菌剤で、肺炎の第一選択薬としては適していません。また、経口剤としての適用性が低く、作用範囲も限られます。

■問 107-201|物理

■論点|

この問題の論点は、パルスオキシメータの測定原理および測定値(SpO2)に関する知識の確認です。

■解説1|

この患者の動脈血酸素分圧(PaO2)は、抗菌剤投与によって1.03倍(=97/94)になった(選択肢5) [誤り]

SpO2は血液中の酸素飽和度であり、動脈血酸素分圧(PaO2)との間に非線形の関係があります。

この関係はヘモグロビン酸素解離曲線で説明され、SpO2が小幅に上昇しても、PaO2の変化は比例的ではありません。

「SpO2の比率がPaO2の比率に等しい」とする記述は誤りです。

■解説2|

パルスオキシメータの測定原理:

赤色光(約660 nm)と赤外光(約940 nm)の波長の光を指先などに照射し、透過または反射される光量を測定します。

酸素化ヘモグロビン(HbO2)と脱酸素化ヘモグロビン(Hb)は、これらの波長に対する吸光特性が異なり、その差を利用してSpO2を計算します。

SpO2とPaO2の関係:

正常なヘモグロビン酸素解離曲線では、SpO2 90-100%に対応するPaO2は比較的高い値(60-100 mmHg)を示しますが、SpO2が低下すると、PaO2の変化が急激になります。

■結論|

選択肢5の記述は誤りです。

SpO2の増加がPaO2の比例的な増加を意味するわけではなく、両者は非線形関係にあります。

■補足|

パルスオキシメータによるSpO2の測定には赤色光と赤外光が用いられる(選択肢1) [正しい]

パルスオキシメータはこれら2つの波長の光を利用してSpO2を計算します。

酸素と結合したヘモグロビン(HbO2)と、酸素と結合していないヘモグロビン(Hb)の濃度は、どちらも測定時に用いられる2つの波長における吸光度より求められる(選択肢2) [正しい]

吸光度の測定結果を用いて、HbO2とHbの比率を計算し、SpO2を算出します。

SpO2(%)は、[HbO2]/([Hb]+[HbO2])×100で定義される(選択肢3) [正しい]

定義式は正確です。SpO2 = [HbO2] / ([Hb] + [HbO2]) × 100 です。

原理的に親指、人差し指、小指で測定したSpO2値に違いはない(選択肢4) [正しい]

測定環境が適切であれば、測定位置による影響はほとんどありません。

必須問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)

薬学理論問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, GPT4o, Copilot, and Grok 2|matsunoya

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問200-201

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-200-201

Q. 68歳女性。痰を伴う咳、発熱、悪寒、息苦しさ、倦怠感を訴え、かかりつけ医を受診した。

(身体所見)

体温38.5℃、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)94%、心音 異常なし、呼吸音 左肺前胸部に水泡音、胸部X線 肺浸潤影あり

(検査所見)

白血球数16,000/µL、CRP4.8mg/dL、副作用歴 ペニシリン系抗生物質により発疹|

以上の情報から、市中肺炎と診断された。

実務

問 107-200|実務

Q. この患者に推奨される抗菌剤はどれか。2つ選べ。

■選択肢

1. クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物配合錠

2. レボフロキサシン水和物錠

3. ホスホマイシンカルシウム水和物錠

4. カナマイシン一硫酸塩カプセル

5. アジスロマイシン水和物錠

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

物理・化学・生物

問 107-201|物理

Q. 前問の抗菌剤投与により、症状が改善し、SpO2が94%から97%になった。このSpO2の測定には、パルスオキシメータが用いられている。パルスオキシメータによるSpO2の測定及びその値に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. パルスオキシメータによるSpO2の測定には赤色光と赤外光が用いられる。

2. 酸素と結合したヘモグロビン(HbO2)と、酸素と結合していないヘモグロビン(Hb)の濃度は、どちらも測定時に用いられる2つの波長における吸光度より求められる。

3. SpO2(%)は、[HbO2]/([Hb]+[HbO2])×100で定義される。

4. 原理的に親指、人差し指、小指で測定したSpO2値に違いはない。

5. この患者の動脈血酸素分圧(PaO2)は、抗菌剤投与によって1.03倍(=97/94)になった。

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n890151d926fb

よろしければこちらもどうぞ

薬学理論問題の論点解説一覧です。

必須問題の論点解説一覧です。

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm 🔒から発信しています!

🔒🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n890151d926fb

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-200-201【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:市中肺炎 / 抗菌剤 / パルスオキシメータ / 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)|matsunoya

ここから先は

¥ 1,000

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya