松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-171【薬剤】論点:プロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略

第108回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問171

一般問題(薬学理論問題)【薬剤】

問108-171

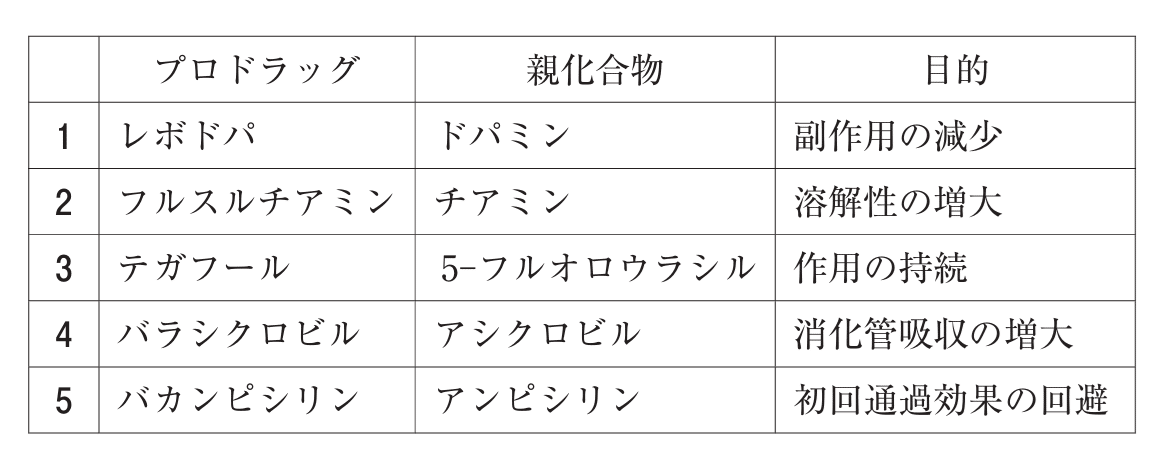

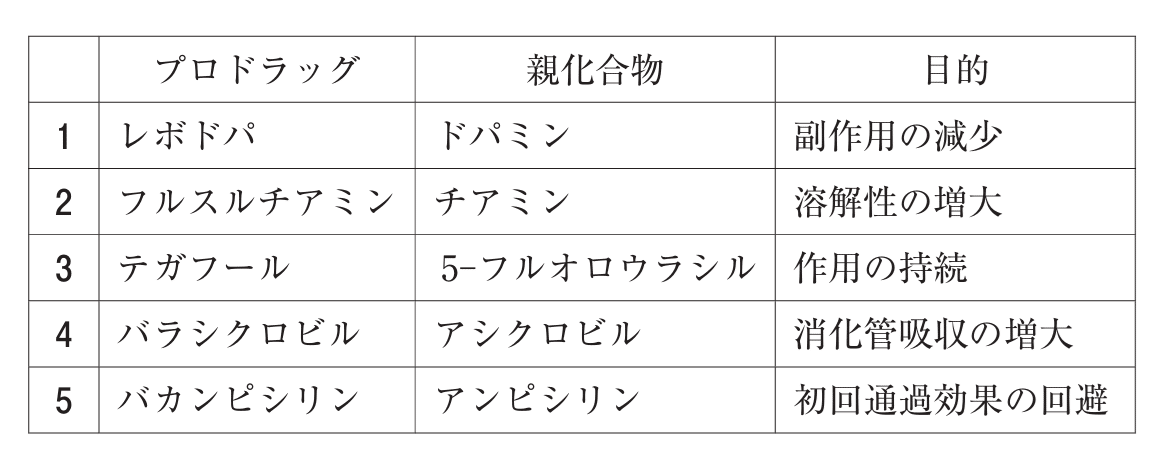

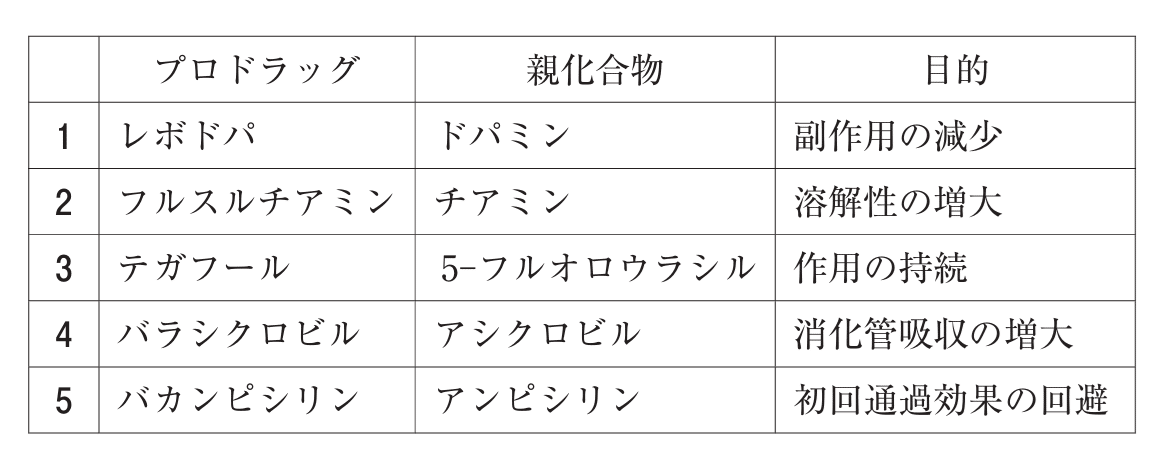

Q. プロドラッグとその親化合物及びプロドラッグ化の目的の組合せとして、正しいのはどれか。2つ選べ。

プロドラッグ|親化合物|目的

■選択肢

1. レボドパ|ドパミン|副作用の減少

2. フルスルチアミン|チアミン|溶解性の増大

3. テガフール|5-フルオロウラシル|作用の持続

4. バラシクロビル|アシクロビル|消化管吸収の増大

5. バカンピシリン|アンピシリン|初回通過効果の回避

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、薬学理論問題【薬剤】を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第108回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問171、論点:プロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略を徹底解説します。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n6b94e961b73e

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-171【薬剤】論点:プロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

👉マガジンをお気に入りに登録しよう!

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

設問へのアプローチ|

第108回薬剤師国家試験の問171(問108-171)では、プロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略に関する知識を問われました。

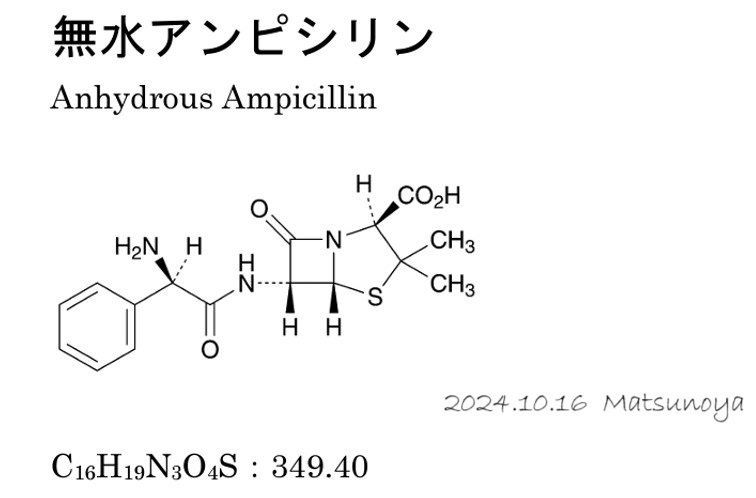

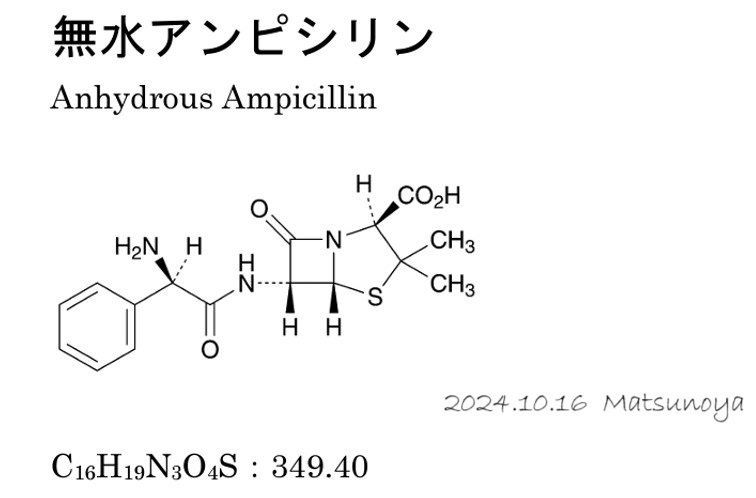

今回は、化学構造式は論点となっていませんが、薬剤学の問題において、プロドラッグおよびその活性代謝物の化学構造式はしばしば論点となります。そのため、この論点解説ではプロドラッグとその活性代謝物の化学構造式を第18改正日本薬局方の医薬品各条に掲載された化学構造式から引用してすべて提示しています。

化学構造式をじっくり見て、プロドラッグとその活性代謝物の構造を比較して、設計戦略を説明できるところまで習得しておくとよいでしょう。

また、後述の Lecture に、それぞれのプロドラッグの概説を入れています。この機会に全体像を把握してください。

なお、テクニカルタームに関する細かい注意点ですが、この問題ではプロドラッグから生成する生理活性を有する化合物を親化合物と呼称していて、それはそれで、文脈によってはプロドラッグから復元された親化合物でいいのですが、プロドラッグ側から見ると、プロドラッグから生成する生理活性を有する化合物は、基本的に活性代謝物と呼称されます。

出題範囲からすると、ココです👇

プロドラッグと活性代謝物について、例を挙げて説明できる。

薬剤師国家試験 出題基準

出典: 薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

薬物の体内動態|代謝 000573951.pdf (mhlw.go.jp)

代表的な薬物代謝酵素を列挙し、その代謝反応が起こる組織並びに細胞内小器官、反応様式について説明できる。

薬物代謝の第Ⅰ相反応(酸化・還元・加水分解)、第Ⅱ相反応(抱合)について、例を挙げて説明できる。

代表的な薬物代謝酵素(分子種)により代謝される薬物を列挙できる。

プロドラッグと活性代謝物について、例を挙げて説明できる。👈ココ

薬物代謝酵素の阻害及び誘導のメカニズムと、それらに関連して起こる相互作用について、例を挙げて説明できる。

まず、基本的な知識について復習しておきましょう。

■■GPT4o

5つのプロドラッグ

活性物質に変換されるメカニズムおよびプロドラッグ設計戦略

1. レボドパ|ドパミン ・中枢神経系への移行性向上

代謝の仕組み:

レボドパ(L-DOPA)は、投与後、体内で芳香族L-アミノ酸デカルボキシラーゼによって脱炭酸され、ドパミンに変換されます。この変換は主に中枢神経系で行われますが、末梢でも代謝が起こるため、カルビドパなどの脱炭酸酵素阻害薬が併用されることが多いです。レボドパ自体は血液脳関門を通過できるが、ドパミンは通過できないため、レボドパがプロドラッグとして使用されます。

プロドラッグ設計の戦略:

レボドパの化学構造は、ドパミンのアミノ基にカルボキシル基を付加した形です。このカルボキシル基は、アミノ酸輸送体によって血液脳関門を通過する際に重要です。ドパミン単独では血液脳関門を通過できないため、ドパミンの前駆体であるレボドパを使用することで、中枢への移行性を高めます。この戦略は、親化合物(ドパミン)の特定のバリアを克服するための設計です。

2. フルスルチアミン|チアミン ・吸収性の向上

代謝の仕組み:

フルスルチアミンは、体内で代謝酵素によって加水分解され、チアミン(ビタミンB1)に変換されます。脂溶性が高いため、消化管から効率的に吸収され、加水分解後に親化合物のチアミンとして体内で効果を発揮します。

プロドラッグ設計の戦略:

チアミンは親水性のため、経口投与時に消化管からの吸収が低いという欠点があります。フルスルチアミンは、スルチアミン基で脂溶性を向上させ、消化管からの吸収を改善しています。フルスルチアミンの設計では、親化合物であるチアミンの吸収性を改善するために、脂溶性の側鎖を導入する戦略が用いられています。

3. テガフール|5-フルオロウラシル(5-FU) ・作用持続性の向上

代謝の仕組み:

テガフールは、体内で主に肝臓のシトクロムP450酵素により代謝され、5-FUに変換されます。5-FUは抗がん剤として作用し、DNAやRNAの合成を阻害することで腫瘍細胞の増殖を抑制します。テガフールのプロドラッグとしての利点は、5-FUの速やかな代謝・排出を防ぎ、作用の持続性を向上させることです。

プロドラッグ設計の戦略:

5-FU自体は代謝が速く、作用時間が短いという欠点があります。テガフールは、フッ素を含むピリミジン誘導体として5-FUに比べて安定であり、代謝によって徐々に5-FUを放出します。これにより、5-FUの血中濃度が長時間にわたって持続し、抗腫瘍効果が維持されます。この設計は、5-FUの短い作用時間を補うための戦略です。

4. バラシクロビル|アシクロビル ・消化管吸収の改善

代謝の仕組み:

バラシクロビルは、腸管および肝臓でエステラーゼによって加水分解され、アシクロビルに変換されます。アシクロビルはヘルペスウイルスのDNAポリメラーゼを阻害し、ウイルスの複製を防ぎます。バラシクロビルは消化管から効率的に吸収され、体内でアシクロビルとして抗ウイルス効果を発揮します。

プロドラッグ設計の戦略:

アシクロビルは消化管からの吸収が悪く、バイオアベイラビリティが低いことが問題です。バラシクロビルはアシクロビルのグアニン環にL-バリンを付加し、アミノ酸輸送体を利用して吸収性を改善しています。この化学修飾により、バラシクロビルはアシクロビルに比べて吸収が著しく向上します。この設計は、親化合物の吸収性を改善するためにアミノ酸類似体を導入する戦略です。

5. バカンピシリン|アンピシリン ・経口バイオアベイラビリティの向上

代謝の仕組み:

バカンピシリンは、腸管でエステラーゼによって加水分解され、アンピシリンに変換されます。アンピシリンは、細胞壁合成を阻害することにより、細菌の増殖を抑制する抗生物質です。バカンピシリンとして投与することで、アンピシリンの腸管吸収が改善されます。

プロドラッグ設計の戦略:

アンピシリンは親水性が高く、消化管からの吸収が低いという欠点があります。バカンピシリンはアンピシリンにバカリン酸基を付加することで、より脂溶性を高め、腸管からの吸収を促進します。これにより、アンピシリンのバイオアベイラビリティが向上します。この設計戦略は、脂溶性のプロドラッグを介して親水性薬物の吸収性を改善することを目的としています。

まとめ

プロドラッグは、各々異なる目的で設計されており、化学構造や代謝のメカニズムを考慮して、親化合物の特性を改善するための戦略が取られています。

プロドラッグ:レボドパ

親化合物:ドパミン

目的:中枢神経系への移行性向上

メカニズム:レボドパは血液脳関門を通過できるが、ドパミンは通過できないため、レボドパとして投与後に脳内でドパミンに変換されることでパーキンソン病の症状を改善する。プロドラッグ:フルスルチアミン

親化合物:チアミン

目的:吸収性の向上

メカニズム:チアミンの脂溶性を改善することで、経口投与時の腸管からの吸収効率が向上し、より高いバイオアベイラビリティを実現する。プロドラッグ:テガフール

親化合物:5-フルオロウラシル(5-FU)

目的:作用持続性の向上

メカニズム:テガフールは代謝により徐々に5-FUに変換され、5-FUの速やかな代謝・排出を防ぎ、持続的な抗腫瘍効果を発揮する。プロドラッグ:バラシクロビル

親化合物:アシクロビル

目的:消化管吸収の改善

メカニズム:バラシクロビルは経口投与時に腸管で効率よく吸収され、体内でアシクロビルに変換されるため、アシクロビル単独投与に比べてバイオアベイラビリティが高い。プロドラッグ:バカンピシリン

親化合物:アンピシリン

目的:経口バイオアベイラビリティの向上

メカニズム:バカンピシリンは腸管で効率的に吸収され、体内でアンピシリンに変換されることで、アンピシリンの経口投与時の吸収率を高め、治療効果を向上させる。

論点を整理します。

■■GPT4o

総合的な論点

この問題の総合的な論点は、プロドラッグの役割とその親化合物の関係、そしてプロドラッグ化の目的です。プロドラッグは、元の化合物(親化合物)が持つ薬効、安定性、吸収性、副作用などを改善するために、化学的に修飾された形で投与される薬剤です。プロドラッグは体内で酵素反応や化学反応によって活性化され、親化合物に変換されることで治療効果を発揮します。

プロドラッグと親化合物の関係:プロドラッグが体内で親化合物に変換され、薬効を発揮する仕組み。

プロドラッグ化の目的:プロドラッグが開発される理由として、主に吸収性の向上、作用の持続、副作用の減少、溶解性の改善などが挙げられる。

薬物動態:プロドラッグが代謝される経路やタイミング、特定の目的に応じた代謝酵素の利用。

これらのポイントを踏まえて、正しい組み合わせの選択肢を選ぶには、プロドラッグ化の目的とその科学的な根拠、すなわち吸収性、代謝、作用持続、副作用管理などの観点から考察する必要があります。

この問題では、各プロドラッグの特性、親化合物への変換プロセス、そしてプロドラッグ化の目的についての理解が求められます。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

選択肢1: レボドパ|ドパミン|副作用の減少

論点:

レボドパは、ドパミンが血液脳関門を通過できないため、ドパミンのプロドラッグとして開発されました。レボドパは脳内でドパミンに変換されますが、末梢での変換を抑えるためにカルビドパなどと併用されることが一般的です。

プロドラッグ化の目的が「副作用の減少」という点については、特に末梢でのドパミンによる副作用(例えば、吐き気や心血管系の影響)を低減する目的があります。

解法へのアプローチ方法:

レボドパがどのようにドパミンに変換され、またその過程で末梢と中枢での副作用の差異がどのように生じるかを確認します。副作用を減少させるためのプロドラッグ化の意義を理解し、選択肢がプロドラッグ化の目的と合致しているかを判断します。

考察:

「副作用の減少」というプロドラッグ化の目的は、末梢でのドパミン生成を防ぐためにカルビドパなどの他の薬剤との併用が必須であり、この目的が完全には達成されないことから、選択肢として正確でない可能性があります。

選択肢2: フルスルチアミン|チアミン|溶解性の増大

論点:

フルスルチアミンは、ビタミンB1(チアミン)のプロドラッグで、親化合物であるチアミンの水溶性が高い反面、脂溶性が低いため、細胞膜を通過する能力が低いという問題があります。フルスルチアミンは、脂溶性を高めることで細胞への取り込みが改善されます。

プロドラッグ化の目的が「溶解性の増大」という記述ですが、正確には「吸収性の改善」という側面が重要です。

解法へのアプローチ方法:

フルスルチアミンがどのように体内でチアミンに変換され、その結果として溶解性や吸収性がどのように改善されるかを確認します。

プロドラッグ化の目的が吸収性の改善である場合、この選択肢が適切かを判断します。

考察:

溶解性の改善がフルスルチアミンの目的ではなく、むしろ脂溶性の向上による吸収性の向上に重点が置かれているため、選択肢として適切でない可能性が高いです。

選択肢3: テガフール|5-フルオロウラシル|作用の持続

論点:

テガフールは抗がん剤のプロドラッグで、体内で5-フルオロウラシル(5-FU)に変換されます。5-FUは効果的な抗がん作用を持つものの、速やかに代謝されてしまうため、テガフールをプロドラッグとして用いることで5-FUの作用を持続させることができます。

「作用の持続」という点がプロドラッグ化の主要目的です。

解法へのアプローチ方法:

テガフールが5-FUに代謝される過程を調べ、どのように作用が持続されるかを理解します。

プロドラッグ化の目的である「作用の持続」が適切に達成されているかを確認し、選択肢が正答に近いかを検証します。

考察:

作用の持続を目的としている点が正確で、プロドラッグの代表例として適切です。このため、選択肢3は正しい選択肢です。

選択肢4: バラシクロビル|アシクロビル|消化管吸収の増大

論点:

バラシクロビルは抗ウイルス薬アシクロビルのプロドラッグで、経口投与された後、体内でアシクロビルに変換されます。

アシクロビルは腸管からの吸収が悪いため、プロドラッグとしてのバラシクロビルは吸収性を改善するために開発されました。

プロドラッグ化の目的である「消化管吸収の増大」は、バラシクロビルにおいて重要なポイントです。

解法へのアプローチ方法:

バラシクロビルがどのようにアシクロビルに変換され、消化管吸収がどの程度改善されるかを確認します。

プロドラッグ化の目的が適切であるかを検討し、この選択肢が正しいかどうかを判断します。

考察:

消化管吸収の増大という目的がバラシクロビルの主要な開発目的であり、この選択肢も正しいものです。

選択肢5: バカンピシリン|アンピシリン|初回通過効果の回避

論点:

バカンピシリンはアンピシリンのプロドラッグとして、経口投与後にアンピシリンに変換されますが、初回通過効果の回避がプロドラッグ化の目的かどうかは議論の余地があります。アンピシリン自体が比較的広く使用されており、初回通過効果の影響を大きく受ける薬剤ではないため、この目的は適切ではない可能性があります。

解法へのアプローチ方法:

バカンピシリンの薬物動態を調べ、初回通過効果の影響が大きいかどうかを確認します。初回通過効果の回避がプロドラッグ化の正しい目的であるかを判断します。

考察:

初回通過効果の回避が主要な目的とは言い難く、プロドラッグとしての開発目的とは合致しない可能性があります。

Ref.

Stella, V. J., & Charman, W. N. (2000). Prodrugs: an overview and definition. AAPS PharmSciTech, 1(3), 1-11.

この文献ではプロドラッグの概念や分類、目的が説明されており、各選択肢のプロドラッグ化の目的に関する考察に役立ちます。

Smith, D. A., & Jones, B. C. (1992). The prodrug concept: optimizing pharmacokinetics and pharmacodynamics. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 4(4), 187-192.

プロドラッグの薬物動態的および薬力学的な最適化に関する議論が行われており、特に選択肢3(テガフールと5-FUの関係)に関する科学的根拠が含まれます。

Takano, M., & Inui, K. (1995). Oral absorption and first-pass metabolism of prodrugs. Journal of Pharmaceutical Sciences, 84(12), 1400-1405.

消化管吸収および初回通過効果に関するプロドラッグの挙動を詳述しており、選択肢4(バラシクロビルとアシクロビルの関係)の根拠に用いられます。

McEvoy, G. K., & Snow, E. D. (1998). AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists.

各薬剤の詳細な薬理学的情報を提供しており、レボドパやバラシクロビルなどのプロドラッグの詳細が含まれています。

Kroemer, H. K., & Klotz, U. (1992). Pharmacokinetics and metabolic conversion of drugs: concepts and clinical implications. Clinical Pharmacokinetics, 23(6), 348-364.

薬物の代謝とプロドラッグの変換に関する理論的な背景が提供され、プロドラッグ化の目的に関する理解を深めるために有用です。

以上で、論点整理を終わります。

理解できたでしょうか?

後述の Lecture で上記のそれぞれのプロドラッグの概要をより詳細に解説していますので、最後まで読んでいただければと思います。

完全攻略を目指せ!

はじめましょう。

薬剤師国家試験の薬学理論問題【薬剤】からプロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略を論点とした問題です。

なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形でGPT4o & Copilot 、Gemini 1.5 Pro、またはGrok 2 (beta) が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。

生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。

疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-171【薬剤】論点:プロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略|matsunoya (note.com)

Here we go.

第108回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問171

一般問題(薬学理論問題)【薬剤】

問108-171

Q. プロドラッグとその親化合物及びプロドラッグ化の目的の組合せとして、正しいのはどれか。2つ選べ。

プロドラッグ|親化合物|目的

■選択肢

1. レボドパ|ドパミン|副作用の減少

2. フルスルチアミン|チアミン|溶解性の増大

3. テガフール|5-フルオロウラシル|作用の持続

4. バラシクロビル|アシクロビル|消化管吸収の増大

5. バカンピシリン|アンピシリン|初回通過効果の回避

■■GPT4o

薬剤|問 108-171

■論点|プロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略

この問題の論点は、プロドラッグが親化合物に対してどのような目的で設計されているかを特定することです。

プロドラッグは、親化合物の性質を改善するために開発されており、吸収性や安定性、作用の持続性を高めるなどの目的が含まれます。

■解説1|

テガフール|5-フルオロウラシル|作用の持続(選択肢3)[正しい]

テガフールは、5-フルオロウラシル(5-FU)のプロドラッグであり、抗がん剤として用いられます。5-FUは代謝が速く、その効果が持続しにくいため、プロドラッグであるテガフールは、代謝によってゆっくりと5-FUに変換されることで、5-FUの作用を持続させます。これにより、持続的な抗腫瘍効果を得ることができ、患者にとって安定した治療が可能です。

バラシクロビル|アシクロビル|消化管吸収の増大(選択肢4)[正しい]

バラシクロビルは、抗ウイルス剤アシクロビルのプロドラッグであり、主にヘルペスウイルス感染症の治療に用いられます。アシクロビルは消化管からの吸収が不良なため、バラシクロビルはその吸収を改善する目的で開発されました。バラシクロビルは消化管で効率的に吸収され、その後体内でアシクロビルに変換されます。これにより、アシクロビル単独の経口投与に比べてバイオアベイラビリティが大幅に向上します。

■解説2|

テガフール|5-フルオロウラシル|作用の持続

テガフールは、徐々に5-FUに変換されることから、長時間にわたって一定の5-FU濃度を維持することができます。これは、5-FU単独投与では得られない安定した血中濃度をもたらし、抗腫瘍効果の持続を可能にします。また、副作用を抑制しつつ、治療効果を最大限に発揮することができます。

バラシクロビル|アシクロビル|消化管吸収の増大

バラシクロビルは、アシクロビルの腸管吸収性を向上させ、全身への抗ウイルス効果を発揮しやすくするプロドラッグです。アシクロビルは消化管吸収が非常に悪いため、治療効果を十分に得るためには頻回投与が必要ですが、バラシクロビルにより吸収が改善され、少ない投与回数で治療効果が得られるようになっています。

■結論|

正答は選択肢3(テガフール|5-フルオロウラシル|作用の持続)と選択肢4(バラシクロビル|アシクロビル|消化管吸収の増大)です。

■補足|

レボドパ|ドパミン|副作用の減少(選択肢1)[誤り]

レボドパはパーキンソン病の治療に用いられるプロドラッグで、ドパミンに変換されて中枢神経系に作用しますが、プロドラッグ化の目的は副作用の減少ではなく、中枢神経系への移行性の向上です。ドパミン自体は血液脳関門を通過できないため、レボドパとして投与され、脳内でドパミンに変換されることにより効果を発揮します。

フルスルチアミン|チアミン|溶解性の増大(選択肢2)[誤り]

フルスルチアミンは、チアミン(ビタミンB1)のプロドラッグであり、目的は脂溶性の向上により吸収性を高めることです。選択肢に記載されている「溶解性の増大」は誤りで、脂溶性が増大します。このため、吸収効率が改善され、効果的なビタミンB1の補充が可能となります。

バカンピシリン|アンピシリン|初回通過効果の回避(選択肢5)[誤り]

バカンピシリンは、アンピシリンのプロドラッグで、プロドラッグ化の目的は腸管吸収の向上によるバイオアベイラビリティの改善です。初回通過効果の回避が目的ではなく、アンピシリンの吸収率が低いためにバカンピシリンが開発され、より高い血中濃度を得ることができます。

■■GPT4o

■Lecture

論点解説 5つのプロドラッグ 概説

プロドラッグ|親化合物

1. レボドパ|ドパミン

2. フルスルチアミン|チアミン

3. テガフール|5-フルオロウラシル

4. バラシクロビル|アシクロビル

5. バカンピシリン|アンピシリン

1. レボドパ(L-DOPA)とドパミン

概要

レボドパ(L-DOPA)は、ドパミンの前駆体(プロドラッグ)として使われ、主にパーキンソン病の治療に用いられます。パーキンソン病は中枢神経系の神経変性疾患で、ドパミンの欠乏が主要な原因です。ドパミンは、神経伝達物質として中枢神経系で重要な役割を果たしますが、血液脳関門(BBB)を通過できないため、直接投与しても効果が得られません。このため、ドパミンのプロドラッグとして、BBBを通過可能なレボドパが用いられます。

プロドラッグ化の目的は、ドパミンの中枢神経系への効果的な供給を可能にし、治療効果を最大化し、副作用を最小限に抑えることです。以下、段階的にプロドラッグ化の目的を詳しく説明します。

1. 血液脳関門(BBB)の通過

ドパミンは化学構造上、血液脳関門を通過することができません。BBBは脳内への物質の進入を厳しく制限しており、特にドパミンのような高極性分子や水溶性分子は透過できません 。このため、ドパミンを直接投与しても中枢神経系に到達できず、臨床的な効果が得られません。

プロドラッグ化の目的:

レボドパは、ドパミンのプロドラッグとしてBBBを通過できるように設計されています。レボドパはアミノ酸輸送体を利用してBBBを通過し、脳内で芳香族L-アミノ酸デカルボキシラーゼ(AADC)によってドパミンに変換されます 。これにより、ドパミンが直接中枢神経に供給され、パーキンソン病の症状を軽減することが可能になります。

2. 末梢でのドパミン生成を抑えることによる副作用の減少

レボドパは末梢でも同様にAADCによってドパミンに変換されるため、末梢でドパミンが生成されると、吐き気、血圧変動、心血管系の障害などの副作用が発生します 。このため、末梢での変換を最小限に抑えることが必要です。

プロドラッグ化の目的:

末梢でのドパミン生成を抑制するために、レボドパは通常、AADC阻害剤であるカルビドパやベンセラジドと併用されます。これにより、レボドパが脳内に到達する前に末梢でドパミンに変換されるのを防ぎ、中枢でのみドパミンを生成するようにします 。結果として、末梢での副作用が減少し、治療効果が向上します。

3. ドパミンの低い経口バイオアベイラビリティの改善

ドパミンの経口投与は、腸からの吸収が悪く、バイオアベイラビリティが低いことが知られています。これは、ドパミンが酸性条件下で不安定であり、さらに腸内で迅速に代謝されてしまうためです 。

プロドラッグ化の目的:

レボドパは経口投与後、安定して腸から吸収され、ドパミンと比べてはるかに高いバイオアベイラビリティを示します。レボドパは、ドパミンよりも酸性環境で安定であり、また代謝による分解を受けにくいため、体内でより効率的に作用します 。このため、ドパミンのバイオアベイラビリティを改善し、治療効果を確保するためのプロドラッグとしての役割が果たされています。

4. レボドパの薬効持続性

レボドパは経口投与後、比較的短時間でドパミンに変換されますが、その結果として血中濃度が急激に変動しやすく、治療効果が持続しにくいという問題があります 。

プロドラッグ化の目的:

この問題を克服するため、制御放出型のレボドパ製剤が開発されました。これにより、レボドパの放出速度を調整し、血中のドパミン濃度をより安定させることで、薬効が持続するよう工夫されています 。これは、プロドラッグ化の後に製剤設計を追加することで、治療の効果を長時間にわたって維持することを目指したものです。

まとめ

レボドパのプロドラッグ化の目的は、多くの科学的根拠に基づいており、主に以下の4つの目的があります:

血液脳関門の通過を可能にし、ドパミンが中枢神経系に到達できるようにする。

末梢でのドパミン生成を抑え、副作用を減少させる。

ドパミンの低い経口バイオアベイラビリティを改善し、治療効果を高める。

レボドパの持続的な薬効を確保するための製剤設計を補完する。

これらの要素は、パーキンソン病患者に対するレボドパ治療の成功に大きく寄与しています。

引用文献

Pardridge, W. M. (1998). The blood-brain barrier: bottleneck in brain drug development. NeuroRx, 2(1), 3-14.

Koller, W. C., & Rueda, M. G. (1998). Mechanism of action of levodopa. Neurology, 50(Suppl 6), S1-S6.

Olanow, C. W., & Obeso, J. A. (2000). Levodopa toxicity and Parkinson disease: still a need for equipoise. Neurology, 55(11), 1573-1575.

Nutt, J. G. (2008). Pharmacokinetics and pharmacodynamics of levodopa. Movement Disorders, 23(S3), S580-S584.

Verhagen Metman, L., & Del Dotto, P. (1997). Pharmacokinetics of dopamine agonists in Parkinson’s disease. Clinical Neuropharmacology, 20(1), 35-51.

Stocchi, F. (2005). The levodopa wearing-off phenomenon in Parkinson’s disease: pharmacokinetics considerations. Neurology, 65(12), S24-S28.

Contin, M., & Martinelli, P. (2010). Pharmacokinetics of levodopa. Journal of Neurology, 257(2), 253-261.

Hauser, R. A., & Hsu, A. (2017). Extended-release levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson’s disease. Journal of Parkinson’s Disease, 7(3), 275-283.

2. フルスルチアミンとチアミン

概要

フルスルチアミンは、ビタミンB1(チアミン)のプロドラッグで、主にビタミンB1欠乏症の治療や予防に用いられます。チアミンは、水溶性ビタミンであり、エネルギー代謝において重要な役割を果たします。しかし、チアミン自体にはいくつかの課題があります。プロドラッグとしてフルスルチアミンが開発された目的は、これらの課題を克服し、チアミンの生理機能を効率的に発揮させることです。以下に、段階的にプロドラッグ化の目的を説明します。

1. 細胞膜透過性の向上による吸収性の改善

チアミンは極性が高く、水溶性のため、脂溶性膜である細胞膜を通過する能力が低いです。このため、チアミンの吸収性が悪く、経口投与後のバイオアベイラビリティが低くなります。さらに、腸管での吸収には、エネルギー依存的なトランスポーターが必要です。

プロドラッグ化の目的:

フルスルチアミンはチアミンの脂溶性を高めるために開発され、細胞膜を効率的に通過できるように設計されています。この化学修飾により、経口投与後の吸収が大幅に改善され、腸管からの取り込みが向上します 。その結果、より多くのチアミンが体内に吸収され、効果が強化されます。

2. チアミナーゼによる分解の回避

チアミンはチアミナーゼという酵素によって分解されやすく、特に魚類や一部の植物に含まれるチアミナーゼは、体内でチアミンを速やかに分解し、効果を減弱させます。これにより、食事に含まれるチアミンの利用効率が低下する問題があります。

プロドラッグ化の目的:

フルスルチアミンは、チアミナーゼによる分解に対して耐性を持つように設計されています。このため、チアミンとしての活性がより長時間維持され、食事からの摂取や補給時に安定した効果を発揮することが可能です 。これにより、チアミンの持続的な供給が可能となり、欠乏症の予防や治療が容易になります。

3. 組織への分布の改善

チアミンは、吸収された後、組織への分布が限定的です。特に中枢神経系や筋肉などのターゲット組織に十分に分布しないため、全身的な効果が十分に発揮されない場合があります 。

プロドラッグ化の目的:

フルスルチアミンは、組織への分布を改善するために開発されました。脂溶性の高いフルスルチアミンは、細胞膜を通過しやすく、特に脂肪組織や中枢神経系などへの分布が改善されます 。これにより、チアミンの生理的効果がより広範囲にわたって発揮され、ビタミンB1欠乏症の予防および治療が効果的に行われます。

4. チアミンの長期効果を目指した持続性の向上

チアミンは、体内で速やかに代謝されやすく、短期間で排泄されてしまいます。このため、持続的な効果を得るためには、頻繁な投与が必要です。

プロドラッグ化の目的:

フルスルチアミンは、体内でゆっくりとチアミンに変換されるプロドラッグです。これにより、チアミンの効果が持続し、頻繁な投与を必要としない形で長期的な効果を維持することが可能です 。これにより、患者の服薬コンプライアンスが向上し、ビタミンB1欠乏症の治療が効率的に行われます。

5. 生体利用能の向上

チアミン自体は、水溶性であるため、脂溶性の膜を持つ腸管や細胞膜を通過するのに限界があり、吸収されるチアミン量が限られています。また、速やかに腎臓から排泄されるため、経口投与後の生体利用能が低いことが問題となります 。

プロドラッグ化の目的:

フルスルチアミンは、チアミンの吸収と代謝の過程を最適化することで、チアミンよりも高い生体利用能を持つように設計されています。これにより、同じ量の投与でも体内での利用可能なチアミン量が増加し、より少ない量で効果的な治療が可能となります 。

まとめ

フルスルチアミンのプロドラッグ化の目的は、主に以下の5つの点に要約されます:

吸収性の改善:脂溶性を高めることで細胞膜透過性を向上し、腸管からの吸収を効率化。

チアミナーゼによる分解の回避:チアミナーゼに対する耐性を持たせ、チアミンの効果を維持。

組織分布の改善:特に中枢神経系や筋肉など、標的組織への分布を向上。

持続的効果の確保:ゆっくりとチアミンに変換されることで、持続的な効果を実現。

生体利用能の向上:チアミンよりも高い生体利用能を持ち、効率的なビタミン補給を可能にする。

フルスルチアミンはこれらの目的により、従来のチアミンに比べて優れた治療効果を発揮し、特にビタミンB1欠乏症の治療において重要な役割を果たしています。

引用文献

Bender, D. A. (2003). Nutritional biochemistry of the vitamins. Cambridge University Press.

Butterworth, R. F. (2003). Thiamin deficiency and brain disorders. The American Journal of Clinical Nutrition, 77(5), 1285-1291.

Talwar, D., Davidson, H., Cooney, J., & St. John, A. (2000). Vitamin B1 status assessed by direct measurement of thiamine pyrophosphate in erythrocytes or whole blood by HPLC: comparison with erythrocyte transketolase activation assay. Clinical Chemistry, 46(5), 704-710.

Wooley, J. A. (2008). Characteristics of thiamin and its relevance to the management of heart failure. Nutrition in Clinical Practice, 23(5), 487-493.

Depeint, F., Bruce, W. R., Shangari, N., Mehta, R., & O'Brien, P. J. (2006). Mitochondrial function and toxicity: role of B vitamins on the one-carbon transfer pathways. Chemico-Biological Interactions, 163(1-2), 113-132.

Combs, G. F. (2008). The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health. Elsevier Academic Press.

3. テガフールと5-フルオロウラシル

概要

テガフールは、抗がん剤5-フルオロウラシル(5-FU)のプロドラッグであり、主にがんの治療に用いられます。5-FUは広く使われるピリミジン代謝拮抗薬であり、DNAおよびRNA合成を阻害することでがん細胞の増殖を抑制します。しかし、5-FUの直接投与にはいくつかの課題があり、これを克服するためにプロドラッグとしてテガフールが開発されました。プロドラッグ化の主な目的は、5-FUの治療効果を最適化し、薬剤の副作用を軽減することです。以下に、段階的にその目的を説明します。

1. 5-FUの毒性と副作用の軽減

5-FUは強力な抗腫瘍薬ですが、正常細胞にも毒性を持ち、特に骨髄抑制や消化器系障害などの副作用が報告されています。また、5-FUは迅速に代謝されるため、血中濃度の制御が難しく、投与後に急激な副作用が発現することがあります 。

プロドラッグ化の目的:

テガフールは5-FUのプロドラッグとして、ゆっくりと5-FUに変換されるように設計されています。これにより、体内での5-FUの放出を徐々に行い、急激な血中濃度の上昇を防ぎます 。結果として、副作用の発現を抑えつつ、治療効果を維持することが可能となります。

2. 5-FUの持続的な作用時間の確保

5-FUは代謝が非常に速く、単回投与後、血中から迅速に消失します。これにより、作用時間が短く、頻回の投与が必要となります。頻繁な投与は、患者の負担を増加させ、副作用のリスクを高めます。

プロドラッグ化の目的:

テガフールは、5-FUをゆっくりと放出することで、血中濃度をより長時間にわたって維持します。これにより、持続的な抗腫瘍効果が得られ、5-FUの単回投与に比べて作用時間が延長されます 。この設計は、患者の生活の質を向上させ、治療の効率性を高めるために重要です。

3. 5-FUの経口バイオアベイラビリティの向上

5-FUは、経口投与した場合、消化管からの吸収が不安定であり、さらに初回通過効果によって大部分が肝臓で代謝されるため、経口バイオアベイラビリティが非常に低いです 。そのため、5-FUの効果を発揮するためには、通常、注射による投与が必要となります。

プロドラッグ化の目的:

テガフールは経口投与が可能な5-FUのプロドラッグです。テガフールは腸管から効率的に吸収され、その後、体内で5-FUに変換されます 。このプロセスにより、経口投与後のバイオアベイラビリティが改善され、注射による投与に代わる有効な経口療法として利用されています。

4. 5-FUの標的組織への選択的供給

5-FUは、がん細胞に対して選択的に作用するわけではなく、正常組織にも広く分布し、毒性を発揮します。そのため、標的組織への選択的な供給が課題となります。

プロドラッグ化の目的:

テガフールは、肝臓の酵素によって段階的に5-FUに変換されます。これにより、血中の5-FU濃度が緩やかに上昇し、がん細胞への選択的な供給が可能となります 。また、体内での5-FUの放出が制御されることで、正常組織への影響を抑制し、副作用を軽減します。

5. 5-FUの治療効果の増強と投与スケジュールの改善

5-FUは急速に代謝され、血中から消失するため、一定の血中濃度を維持するためには頻回の投与が必要です。この点で、治療効果の安定性が課題となります。

プロドラッグ化の目的:

テガフールは、5-FUの持続的な供給を可能にし、より安定した血中濃度を維持します。これにより、効果的な抗腫瘍作用が得られ、投与スケジュールが簡便化されます 。この設計は、患者のコンプライアンスを向上させ、治療効果を最大化するために重要です。

まとめ

テガフールのプロドラッグ化の目的は、以下の5つの点に集約されます:

毒性と副作用の軽減:徐々に5-FUに変換されることで、副作用の発現を抑制。

持続的な作用時間の確保:血中での5-FUの濃度を安定させ、抗腫瘍効果を持続。

経口バイオアベイラビリティの向上:経口投与による高いバイオアベイラビリティを実現。

標的組織への選択的供給:5-FUの制御放出により、がん細胞への選択的な供給を促進。

治療効果の増強と投与スケジュールの改善:頻回の投与を回避し、持続的な効果を確保。

これらの目的を達成するために、テガフールはがん治療において重要な役割を果たしており、5-FUの治療効果を最大化しつつ、患者への負担を軽減するための革新的なアプローチとして広く使用されています。

引用文献

Diasio, R. B., & Harris, B. E. (1989). Clinical pharmacology of 5-fluorouracil. Clinical Pharmacokinetics, 16(4), 215-237.

Longley, D. B., Harkin, D. P., & Johnston, P. G. (2003). 5-fluorouracil: mechanisms of action and clinical strategies. Nature Reviews Cancer, 3(5), 330-338.

Malet-Martino, M., & Martino, R. (2002). Clinical studies of three oral prodrugs of 5-fluorouracil (capecitabine, UFT, S-1): a review. The Oncologist, 7(4), 288-323.

Heidelberger, C., Chaudhuri, N. K., Danneberg, P., Mooren, D., Griesbach, L., Duschinsky, R., ... & Schmidt, C. H. (1957). Fluorinated pyrimidines, a new class of tumour-inhibitory compounds. Nature, 179(4561), 663-666.

van Groeningen, C. J., Peters, G. J., Schornagel, J. H., Gall, H., Pinedo, H. M., & Laurensse, E. (1989). Phase I clinical and pharmacokinetic study of oral UFT, a combination of uracil and tegafur, in patients with solid tumors. Cancer Research, 49(22), 6595-6601.

Grem, J. L. (2000). 5-Fluoropyrimidines. In Chabner, B. A., & Longo, D. L. (Eds.), Cancer Chemotherapy and Biotherapy: Principles and Practice (pp. 149-178). Lippincott Williams & Wilkins.

4. バラシクロビルとアシクロビル

概要

バラシクロビルは、抗ウイルス薬アシクロビル(ACV)のプロドラッグです。アシクロビルは、ヘルペスウイルスに対して有効な抗ウイルス薬で、特に単純ヘルペスウイルス(HSV)や水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)の治療に広く用いられます。アシクロビルはその抗ウイルス活性が高い一方で、経口投与時のバイオアベイラビリティ(吸収率)が低いため、バラシクロビルが開発されました。バラシクロビルは、経口投与後に迅速にアシクロビルに変換され、その効果を発揮します。以下に、プロドラッグ化の目的を科学的根拠に基づいて説明します。

1. アシクロビルの低い経口バイオアベイラビリティの改善

アシクロビルは、非常に低い経口バイオアベイラビリティ(約10〜20%)を持ち、経口投与後の吸収が不十分です。このため、十分な血中濃度を達成するためには頻回に高用量を投与する必要があります 。

プロドラッグ化の目的:

バラシクロビルは、アシクロビルの経口吸収を改善することを目的として設計されました。バラシクロビルは、腸管で効率よく吸収され、肝臓内で迅速にアシクロビルに変換されます 。これにより、アシクロビル単独での経口投与に比べて、約3〜5倍のバイオアベイラビリティが達成されます 。結果として、アシクロビルの血中濃度が向上し、治療効果を最大限に引き出すことができます。

2. 投与回数の減少による患者コンプライアンスの向上

アシクロビルの低い経口バイオアベイラビリティのために、頻回の投与が必要です。通常、1日5回の投与が求められ、これが患者の負担となり、特に長期治療ではコンプライアンスの低下につながるリスクがあります 。

プロドラッグ化の目的:

バラシクロビルの高いバイオアベイラビリティにより、1日2回の投与で十分な治療効果が得られるようになりました 。この投与回数の減少は、患者の負担を軽減し、コンプライアンスを向上させるために重要です。また、投与間隔が広がることで、生活の質(QOL)の向上も期待できます。

3. 高用量アシクロビルの副作用リスクの軽減

高用量のアシクロビル投与は、特に腎機能が低下している患者において、腎毒性や結晶尿を引き起こすリスクがあります 。このため、高用量アシクロビルを必要とする患者に対しては、副作用を最小限に抑えるための工夫が求められます。

プロドラッグ化の目的:

バラシクロビルは、アシクロビルに比べて少ない投与量で同等の治療効果が得られるため、高用量のアシクロビルによる腎毒性のリスクを軽減することができます 。これにより、特に腎機能が低下した患者でも安全に使用できる治療選択肢となります。

4. 薬物動態の改善による治療効果の最適化

アシクロビルの薬物動態は、経口投与後の吸収が遅く、効果的な血中濃度に達するまでに時間がかかります。また、短い半減期(2~3時間)のため、血中濃度を一定に保つことが難しく、抗ウイルス効果が不安定になることがあります 。

プロドラッグ化の目的:

バラシクロビルは、迅速に吸収され、効率的にアシクロビルに変換されるため、より安定した血中濃度を維持することが可能です 。これにより、抗ウイルス効果が最適化され、ウイルスの増殖を効率的に抑制することが期待されます。

5. アシクロビルの全身的な抗ウイルス効果の向上

アシクロビルは局所的なウイルス感染に対しても有効ですが、全身性のウイルス感染に対しては、十分な血中濃度を達成することが課題となります。特に免疫抑制患者や重篤なウイルス感染症患者に対しては、全身的な抗ウイルス効果を発揮することが求められます 。

プロドラッグ化の目的:

バラシクロビルの経口投与により、高い血中濃度のアシクロビルが全身に供給され、局所的な感染症だけでなく全身的なウイルス感染にも効果を発揮します 。これにより、特に免疫力が低下した患者や、重篤な感染症に対する治療効果が向上します。

まとめ

バラシクロビルのプロドラッグ化の目的は、以下の5つに要約されます:

経口バイオアベイラビリティの改善:腸管吸収を効率化し、アシクロビルの血中濃度を高める。

投与回数の減少:少ない投与回数で同等の治療効果を達成し、患者コンプライアンスを向上。

副作用リスクの軽減:高用量アシクロビルによる腎毒性などの副作用を軽減。

薬物動態の改善:より速やかで安定した血中濃度を維持し、抗ウイルス効果を最適化。

全身的な抗ウイルス効果の向上:全身性のウイルス感染に対しても効果を発揮し、重篤な感染症の治療に寄与。

これらのプロドラッグ化の目的を達成することで、バラシクロビルはアシクロビルに比べて患者の負担を軽減し、治療効果を向上させる重要な治療選択肢となっています。

引用文献

de Miranda, P., & Good, S. S. (1999). The antiviral activity and pharmacokinetics of valacyclovir in humans. BioDrugs, 12(6), 465-472.

Soul-Lawton, J., Seaber, E., On, N., Wootton, R., Rolan, P., & Posner, J. (1995). Absolute bioavailability and metabolic disposition of valaciclovir, the L-valyl ester of acyclovir, following oral administration to humans. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 39(12), 2759-2764.

Wagstaff, A. J., Faulds, D., & Goa, K. L. (1994). Valaciclovir. A review of its antiviral activity, pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy in herpesvirus infections. Drugs, 47(2), 267-285.

Schacker, T., Hu, H. L., Koelle, D. M., Zeh, J., & Wald, A. (2002). Famciclovir for the suppression of symptomatic and asymptomatic herpes simplex virus reactivation in HIV-infected persons: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The Journal of Infectious Diseases, 186(2), 497-505.

Fyfe, J. A., Keller, P. M., Furman, P. A., Miller, R. L., & Elion, G. B. (1978). Thymidine kinase from herpes simplex virus phosphorylates the new antiviral compound, 9-(2-hydroxyethoxymethyl)guanine. Journal of Biological Chemistry, 253(24), 8721-8727.

5. バカンピシリンとアンピシリン

概要

バカンピシリン(bacampicillin)は、アンピシリン(ampicillin)のプロドラッグで、腸管吸収を改善するために設計されたものです。アンピシリンは、広く使用されるペニシリン系抗生物質で、グラム陽性菌および一部のグラム陰性菌に有効です。しかし、アンピシリンは経口投与時に吸収が悪く、腸管からのバイオアベイラビリティが低いため、十分な血中濃度を得ることが困難でした。バカンピシリンは、この問題を克服するために開発され、アンピシリンの効率的な吸収を促進します。以下に、プロドラッグ化の目的を科学的根拠に基づいて説明します。

1. アンピシリンの低い経口バイオアベイラビリティの改善

アンピシリンは経口投与時に腸管からの吸収率が低く、通常の経口投与ではバイオアベイラビリティが約30%とされています。このため、経口投与で十分な血中濃度を維持することが困難です。また、腸管内での分解や胃酸による不安定性も問題となります 。

プロドラッグ化の目的:

バカンピシリンは、アンピシリンの経口バイオアベイラビリティを向上させるために開発されました。バカンピシリンは腸管で効率よく吸収され、その後、体内で酵素によって速やかにアンピシリンに変換されます。これにより、アンピシリン単独の経口投与よりも高い血中濃度が達成され、治療効果が向上します 。

2. 投与回数の減少による患者コンプライアンスの向上

アンピシリンの低い吸収率と短い半減期により、1日複数回の投与が必要で、これは患者にとって負担となります。特に長期治療や外来での使用においては、コンプライアンス(服薬遵守)が低下するリスクがあります 。

プロドラッグ化の目的:

バカンピシリンの経口吸収率が高いため、アンピシリン単独投与よりも少ない投与回数で治療が可能です。これにより、患者の服薬遵守が改善され、長期治療における効果的な感染症の管理が可能になります 。

3. 胃酸によるアンピシリンの分解防止

アンピシリンは酸に対して不安定であり、胃内の酸性環境下で分解されることがあります。このため、経口投与されたアンピシリンの一部は胃で失われ、治療効果が低下します 。

プロドラッグ化の目的:

バカンピシリンは酸に対して安定な構造を持つため、胃内での分解を回避できます。これにより、アンピシリンに変換される前に薬物が失活することを防ぎ、より効果的な治療が可能です 。

4. 薬物動態の改善による治療効果の向上

アンピシリンの薬物動態は、低い吸収率と短い半減期によって制約を受けており、血中濃度を安定して保つことが難しいです。このため、抗菌効果を最大限に発揮するためには、頻回の投与が必要となります 。

プロドラッグ化の目的:

バカンピシリンの吸収が良好であるため、血中アンピシリン濃度をより安定して保つことができます。これにより、抗菌効果が向上し、感染症の治療がより効率的になります。また、投与間隔が延長されることで、患者の利便性も向上します 。

5. 薬物の吸収促進による全身性の抗菌効果の向上

アンピシリンは全身性の感染症に対しても効果を発揮しますが、経口投与時の吸収が不十分な場合、全身的な効果が十分に得られない可能性があります 。

プロドラッグ化の目的:

バカンピシリンにより、腸管からの吸収が大幅に改善され、血中アンピシリン濃度が上昇します。これにより、全身性の感染症に対しても十分な抗菌効果を発揮でき、感染の抑制がより効率的に行われます 。

まとめ

バカンピシリンのプロドラッグ化の目的は、以下の5つに要約されます:

経口バイオアベイラビリティの改善:腸管吸収を効率化し、アンピシリンの血中濃度を高める。

投与回数の減少:少ない投与回数で同等の治療効果を達成し、患者コンプライアンスを向上。

胃酸による分解防止:胃内でのアンピシリンの分解を防ぎ、効果を最大限に発揮。

薬物動態の改善:血中濃度を安定して維持し、抗菌効果を向上。

全身性の抗菌効果の向上:全身性の感染症に対しても効果を発揮するための吸収促進。

これらのプロドラッグ化の目的により、バカンピシリンはアンピシリン単独投与に比べて効率的で使いやすい治療選択肢となり、特に経口治療が必要な場合に大きな利点を提供します。

引用文献

Hussain, M. A., & Aungst, B. J. (1994). Influence of formulation and gastrointestinal physiology on the absorption of oral ampicillin prodrugs. International Journal of Pharmaceutics, 110(2), 161-170.

Welling, P. G., & Huang, S. M. (1980). Absorption and bioavailability of ampicillin and its prodrugs: Bacampicillin, pivampicillin, and talampicillin. Journal of Clinical Pharmacology, 20(5), 357-372.

Schmidt, L. H., & Langkop, C. W. (1979). Bacampicillin: A new orally well-absorbed penicillin with broad-spectrum antibacterial activity. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 16(2), 160-168.

Chrystyn, H., & Mulley, B. A. (1983). Pharmacokinetics of bacampicillin in elderly patients. British Journal of Clinical Pharmacology, 16(6), 731-735.

必須問題の解説はこちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)

薬学理論問題【薬剤】(1) の解説はこちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 薬剤(1) 第106回-第109回 31問 powered by GPT4o, Chat GPT|matsunoya (note.com)

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第108回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問171

一般問題(薬学理論問題)【薬剤】

問108-171

Q. プロドラッグとその親化合物及びプロドラッグ化の目的の組合せとして、正しいのはどれか。2つ選べ。

プロドラッグ|親化合物|目的

■選択肢

1. レボドパ|ドパミン|副作用の減少

2. フルスルチアミン|チアミン|溶解性の増大

3. テガフール|5-フルオロウラシル|作用の持続

4. バラシクロビル|アシクロビル|消化管吸収の増大

5. バカンピシリン|アンピシリン|初回通過効果の回避

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-171【薬剤】論点:プロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略|matsunoya (note.com)

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n6b94e961b73e

よろしければこちらもどうぞ

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm から発信しています!

🔒 🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n6b94e961b73e

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-171【薬剤】論点:プロドラッグ / 活性代謝物 / 設計戦略|matsunoya (note.com)

ここから先は

¥ 1,000

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya