松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-134【衛生】論点:化審法 / 第一種特定化学物質

第106回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問134

一般問題(薬学理論問題)【衛生】

問106-134

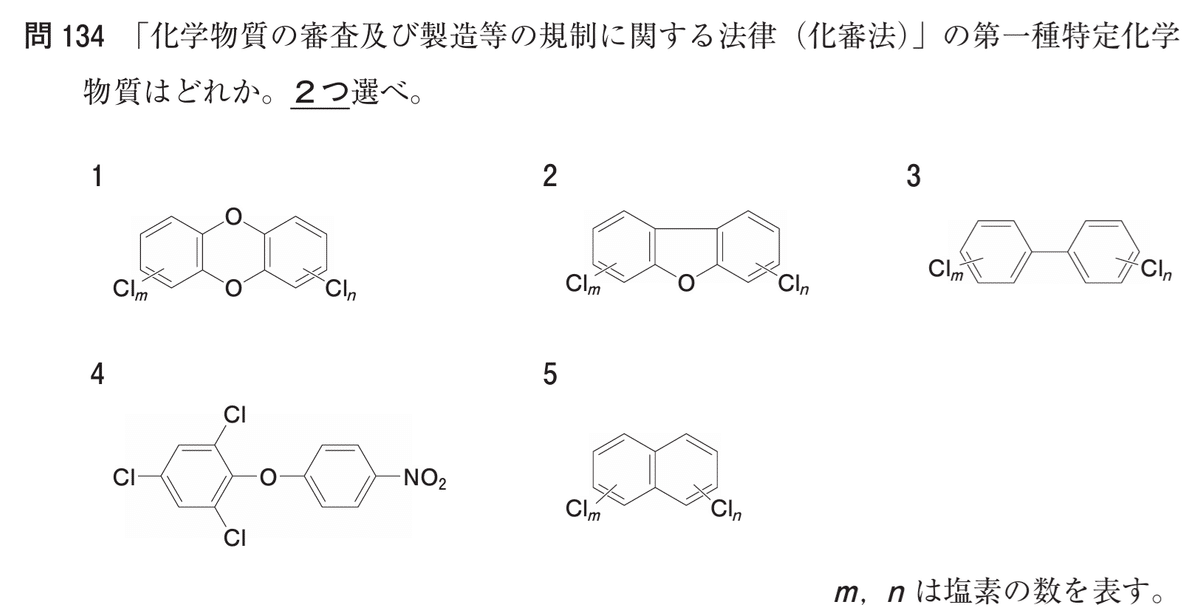

Q. 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質はどれか。2つ選べ。m,n は塩素の数を表す。

選択肢|

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、薬学理論問題【衛生】を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第106回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問134、化審法 / 第一種特定化学物質を徹底解説します。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n14cdddb2fef5

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-134【衛生】論点:化審法 / 第一種特定化学物質

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

👉マガジンをお気に入りに登録しよう!

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

設問へのアプローチ|

第109回薬剤師国家試験の問132(問109-132)では、化審法 / 第一種特定化学物質に関する知識を問われました。

化学構造式…化審法…第一種特定化学物質😱🤮🤢

でも、ここで焦ってはいけません。

まず基本的な知識に関して復習しておきましょう。

Gemini 1.5 Proにお願いして、化審法に関する基礎を整理してもらいました。

なお、今回、下記の論点に関して、後述のLectureで、Gemini 1.5 Proに、一つ一つわかりやすく徹底解説してもらっています。

一見、文字量が多いですが、ナラティブに覚えることができる構成になっているので、体感的には、意外と楽勝な仕上がりにできています。

ぜひ、最後までお読みいただければと思います。

完全攻略をめざせ!

■■Gemini 1.5 Pro

化審法とは

- 化審法の体系

- 第一種特定化学物質

化審法とは

化審法、すなわち「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」は、環境省が所管する法律であり、その目的は、化学物質による環境の汚染を防止し、人の健康や動植物の生息・生育への悪影響を防ぐことです。

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律です。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/about_index.html

化審法の体系

化審法は、化学物質のライフサイクル全体を捉え、事前審査と上市後の継続的な管理の二つの大きな柱で構成されています。

新規化学物質の事前審査:

新たに製造・輸入される化学物質については、事前にその安全性について審査が行われます。

これは、有害な化学物質が市場に出回ることを未然に防ぐための重要な仕組みです。上市後の化学物質の継続的な管理措置:

既に市場に出回っている化学物質については、継続的な監視と管理が必要です。

具体的には、製造・輸入数量の把握、有害性情報の収集、リスク評価などが行われます。

そして、その結果に応じて、必要な規制や措置が講じられます。

化審法では、化学物質の性状に応じて、以下のような分類・規制があります。

第一種特定化学物質:

難分解性、高蓄積性、長期毒性を持つなど、環境や生態系への影響が特に大きい物質。製造・輸入が原則禁止され、使用も厳しく制限されます。監視化学物質:

難分解性、高蓄積性を持つが、毒性については不明な物質。使用状況などを詳細に把握し、必要に応じて規制を検討します。第二種特定化学物質:

人の健康や生態系への影響が懸念される物質。製造・輸入数量や用途などを届け出る必要があり、必要に応じて規制されます。優先評価化学物質:

国がリスク評価を行うべきと判断した物質。有害性や使用状況などを詳細に把握し、リスク評価の結果に基づき必要な措置を講じます。特定一般化学物質/一般化学物質:

国がリスク評価を行う物質。使用状況などを把握し、情報伝達の努力義務などが課せられます。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/law_scope.pdf

第一種特定化学物質とは

第一種特定化学物質とは、化審法において最も厳しい規制対象となる化学物質です。これは、以下のような特性を持つ物質として定義されています。

第一種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質です。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_index.html

これらの特性を持つ物質は、環境中に放出されると、分解されにくく、生物の体内に蓄積しやすく、長期にわたって毒性を発揮する可能性があります。そのため、環境や生態系、そして人の健康に深刻な影響を与える可能性があるとされています。

第一種特定化学物質には、以下のような規制が課せられます。

製造又は輸入の許可(原則禁止)

使用の制限

政令指定製品の輸入制限

第一種取扱事業者に対する基準適合義務及び表示義務

まとめ

化審法は、化学物質による環境汚染を防止し、人の健康や生態系を守るための重要な法律です。

その体系は、事前審査と上市後の継続的な管理という二つの柱から成り立ち、化学物質の性状に応じて様々な規制が設けられています。

特に、第一種特定化学物質は、環境や生態系への影響が大きいことから、最も厳しい規制の対象となっています。

化審法は、化学物質の安全性を確保し、持続可能な社会を実現するために不可欠な法律と言えます。

化審法第一種特定化学物質

一覧 全35化学物質 2024/09/04現在

一読して化学構造式を思い出せるか確認しておくことをお勧めします。

Ref. 第一種特定化学物質(METI/経済産業省)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_index.html

ポリ塩化ビフェニル 👈選択肢3

ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上のものに限る。) 👈選択肢5

ヘキサクロロベンゼン

1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン (別名アルドリン)

1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン (別名ディルドリン)

1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン (別名エンドリン)

1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン (別名DDT)

1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物 (別名クロルデン又はヘプタクロル)

ビス(トリブチルスズ)=オキシド

N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N'-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N'-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン

2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール

ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン (別名トキサフェン)

ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン (別名マイレックス)

2,2,2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール (別名ケルセン又はジコホル)

ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン

2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 又はその塩

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド (別名PFOSF)

ペンタクロロベンゼン

r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン (別名α-ヘキサクロロシクロヘキサン)

r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン (別名β-ヘキサクロロシクロヘキサン)

r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン (別名γ-ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデン)

デカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン-5-オン (別名クロルデコン)

ヘキサブロモビフェニル

テトラブロモ(フェノキシベンゼン) (別名テトラブロモジフェニルエーテル)

ペンタブロモ(フェノキシベンゼン) (別名ペンタブロモジフェニルエーテル)

ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン) (別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)

ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン) (別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)

6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド (別名エンドスルファン又はベンゾエピン)

ヘキサブロモシクロドデカン

ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル

ポリ塩化直鎖パラフィン (炭素数が10から13までのものであつて、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)

1・1´-オキシビス(2・3・4・5・6-ペンタブロモベンゼン) (別名デカブロモジフェニルエーテル)

ペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA) 又はその塩

ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸) (別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩

化審法第一種特定化学物質 指定日一覧

1: 昭和49年 6月10日 👈選択肢3 PCB ポリ塩化ビフェニル

2: 昭和54年 8月20日 👈選択肢5 ポリ塩化ナフタレン

3: 昭和54年 8月20日

4: 昭和56年10月12日

5: 昭和56年10月12日

6: 昭和56年10月12日

7: 昭和56年10月12日

8: 昭和61年 9月17日

9: 平成 2年 1月 6日

10: 平成13年 1月 6日

11: 平成13年 1月 6日

12: 平成14年 9月 4日

13: 平成14年 9月 4日

14: 平成17年 4月 1日

15: 平成17年 4月 1日

16: 平成19年11月10日

17: 平成22年4月1日

18: 平成22年4月1日

19: 平成22年4月1日

20: 平成22年4月1日

21: 平成22年4月1日

22: 平成22年4月1日

23: 平成22年4月1日

24: 平成22年4月1日

25: 平成22年4月1日

26: 平成22年4月1日

27: 平成22年4月1日

28: 平成22年4月1日

29: 平成26年5月1日

30: 平成26年5月1日

31: 平成28年4月1日

32: 平成30年4月1日

33: 平成30年4月1日

34: 令和3年10月22日

35: 令和6年2月1日 👈最新 NEW!

はじめましょう。

薬剤師国家試験の薬学理論問題【衛生】から化審法 / 第一種特定化学物質を論点とした問題です。

なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形でGPT4o & Copilot 、Gemini 1.5 Pro、またはGrok 2 (beta) が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。

生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。

疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-134【衛生】論点:化審法 / 第一種特定化学物質|matsunoya (note.com)

Here we go.

第106回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問134

一般問題(薬学理論問題)【衛生】

問106-134

Q. 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質はどれか。2つ選べ。m,n は塩素の数を表す。

選択肢|

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

■■Gemini 1.5 Pro

衛生|問 106-134

■論点|化審法 / 第一種特定化学物質

この問題の論点は、提示された化学物質の構造式から、化審法における第一種特定化学物質を特定することです。

■解説1|

選択肢3のPCB(ポリ塩化ビフェニル)と選択肢5のポリ塩化ナフタレンは、化審法における第一種特定化学物質です。

選択肢3 PCB(ポリ塩化ビフェニル)

選択肢5 ポリ塩化ナフタレン

選択肢3:PCB(ポリ塩化ビフェニル)

PCBは、化学的に安定で難分解性、高蓄積性、長期毒性を有する物質であり、環境や生物に蓄積し、健康被害を引き起こす可能性があります。

「ポリ塩化ビフェニル」は化審法第一種特定化学物質です。

選択肢5:ポリ塩化ナフタレン

ポリ塩化ナフタレンは、難分解性、高蓄積性、長期毒性を有する物質であり、特に塩素数が2以上のものは、環境や生物への影響が懸念されます。

「ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上のものに限る。)」は化審法第一種特定化学物質です。

■解説2|

PCBは、かつて電気機器の絶縁油や熱交換器などに広く使用されていましたが、その有害性が明らかになり、現在では製造・使用が禁止されています。しかし、過去に使用されたPCBが環境中に残存しており、現在でも環境汚染の原因となっています。

ポリ塩化ナフタレンは、過去に木材防腐剤や電線被覆材などに使用されていましたが、その有害性から使用が制限されています。

POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)

附属書A (廃絶)に指定されています。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)

■結論|

正しい選択肢は、3と5です。

■補足|

選択肢1:PCDD(ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン)

PCDDはダイオキシン類の一種であり、強い毒性を持ちます。

化審法での指定はありません。

ダイオキシン類対策特別措置法で規定されています。

これは、PCDDは意図的に製造される物質ではなく、副生成物として生成されることが主なためです。

選択肢1 PCDD(ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン)

選択肢2:ポリ塩化ジベンゾフラン

ポリ塩化ジベンゾフランはダイオキシン類の一種であり、強い毒性を持ちます。

化審法での指定はありません。

ダイオキシン類対策特別措置法で規定されています。

PCDDと同様に、意図的に製造される物質ではなく、副生成物として生成されることが主なためです。

選択肢2 ポリ塩化ジベンゾフラン

※ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDFs)、コプラナーポリ塩化ビフェニル (Co-PCBs) の総称)は、大気汚染防止法、廃棄物処理法、ダイオキシン法等により規制されている非意図的生成物です。

Lectureで後述します。

選択肢4:CNP(クロルニトロフェン)

CNPは除草剤として使用されていましたが、環境汚染や健康被害のおそれが指摘され、現在では使用が禁止されています。

化審法では、第一種特定化学物質ではなく、一般化学物質に指定されています。

2,4,6-トリクロロフェノールを原料とすることから、原料の不純物であるダイオキシン類を含有します。

農薬取締法では、販売禁止農薬です。※Lectureで後述します。

選択肢4 CNP(クロルニトロフェン)

非意図的生成物は、下記の概念で覚えるとよいです。

POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)

附属書C (非意図的生成物) 一覧

ヘキサクロロベンゼン(HCB)※

ヘキサクロロブタジエン※

ペンタクロロベンゼン(PeCB)※

ポリ塩化ビフェニル(PCB)※ 👈選択肢3

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD) 👈選択肢1

ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF) 👈選択肢2

ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)※ 👈選択肢5

※ HCB、ヘキサクロロブタジエン、PeCB、PCB、ポリ塩化ナフタレンは附属書A(廃絶)と重複

■Lecture|

論点解説1 ダイオキシン類の定義、規制に関する国際条約と日本の法律

ダイオキシン類の定義

ダイオキシン類は、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDFs)、コプラナーポリ塩化ビフェニル (Co-PCBs) の総称です。

これらは、塩素原子を含む有機化合物で、構造が類似し、毒性も強いという特徴があります。

PCDDs: 2つのベンゼン環が2つの酸素原子で結合された構造を持ち、塩素原子が1~8個結合します。

選択肢1 PCDD(ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン)

PCDFs: 2つのベンゼン環が1つの酸素原子で結合された構造を持ち、塩素原子が1~8個結合します。

選択肢2 ポリ塩化ジベンゾフラン

Co-PCBs: ビフェニルに塩素原子が結合した構造を持ち、PCDDs/PCDFs と同様の毒性を持つ異性体が存在します。

PCBのうち、メタ位とパラ位が選択的に塩素化されているPCBです。

PCBは、基本骨格であるビフェニル基に置換する塩素の位置によって2つのベンゼン環が同一平面上になり扁平構造をとることがあります。これをコプラナーPCBと呼びます(コプラナーは共平面状構造を意味します)。

選択肢3 PCB(ポリ塩化ビフェニル)

構造的にダイオキシン(PCDD)やポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)に類似し、その他のPCBよりも強い毒性を示します。

世界保健機関(WHO)および米国環境保護庁(EPA)は、以前からコプラナーPCBをダイオキシン類として位置づけていましたが、日本でもダイオキシン類対策特別措置法(1999)において、PCDDおよびPCDFにコプラナーPCBを含めて“ダイオキシン類”と定義しています。

ダイオキシン類は、自然界にはほとんど存在せず、主に人間の活動によって生成されると考えられています。

主な発生源としては、ごみ焼却炉、金属精錬、化学工場などがあります。また、農薬や木材防腐剤などにも含まれている場合があります。

ダイオキシン類を規制する国際条約

ダイオキシン類の環境汚染は地球規模の問題であり、国際的な協力による対策が必要です。そのため、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が2001年に採択されました。

ストックホルム条約は、ダイオキシン類を含む残留性有機汚染物質 (POPs) の製造、使用、排出を削減し、最終的には廃絶することを目的とした条約です。

日本もこの条約を批准しており、国内法を整備してダイオキシン類の排出抑制に取り組んでいます。

ストックホルム条約 対象物質 (2023年5月現在)

附属書A (廃絶)

アルドリン

アルファーヘキサクロロシクロヘキサン

ベーターヘキサクロロシクロヘキサン

クロルデン

クロルデコン

デカブロモジフェニルエーテル

デクロランプラス※1

ジコホル

ディルドリン

エンドリン

ヘプタクロル

ヘキサブロモビフェニル

ヘキサブロモシクロドデカン

ヘキサブロモジフェニルエーテル

ヘプタブロモジフェニルエーテル

ヘキサクロロベンゼン

ヘキサクロロブタジエン

リンデン

メトキシクロル※1

マイレックス

ペンタクロロベンゼン

ペンタクロロフェノール(PCP)、その塩及びエステル類

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質

ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質

短鎖塩素化パラフィン(SCCP)

エンドスルファン

テトラブロモジフェニルエーテル

ペンタブロモジフェニルエーテル

トキサフェン

UV-328※1

附属書B (制限)

1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(DDT)

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩,ペルフルオロオクタンスルホニルフオリド(PFOSF)

附属書C (非意図的生成物)

ヘキサクロロベンゼン(HCB)※2

ヘキサクロロブタジエン※2

ペンタクロロベンゼン(PeCB)※2

ポリ塩化ビフェニル(PCB)※2

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)

ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)

ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)※2

※1 ストックホルム条約第11回締約国会議(2023年5月)にて同条約の附属書A (廃絶)に追加することが決定されました。この決定

により改正される附属書の発効は、附属書への物質追加に関する情報を国連事務局が各締約国に送付してから約1年後。

※2 HCB、ヘキサクロロブタジエン、PeCB、PCB、ポリ塩化ナフタレンは附属書Aと重複

ダイオキシン類を規制する日本の法律

日本では、ダイオキシン類の排出規制に関する法律として、主に以下のものがあります。

大気汚染防止法:

ごみ焼却炉などのばい煙発生施設からのダイオキシン類の排出基準を定めています。水質汚濁防止法:

工場排水などからのダイオキシン類の排出基準を定めています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律:

ごみ焼却施設の建設や運転に関する基準を定め、ダイオキシン類の発生抑制を図っています。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (化審法):

ダイオキシン類を含む有害な化学物質の製造、輸入、使用などを規制しています。ダイオキシン類対策特別措置法:

ダイオキシン類による環境汚染の状況を把握し、必要な対策を推進するための法律です。

これらの法律によって、ダイオキシン類の排出抑制、環境汚染の防止、健康被害の防止が図られています。

参考文献

環境省. ダイオキシン類とは. https://www.env.go.jp/chemi/dioxin/about/index.html

環境省. 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約. https://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html

経済産業省. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律. https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html

論点解説2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画

年表

国際的な動き

1998年: POPsの廃絶、削減等に関する条約化交渉が開始。

2001年5月: ストックホルム条約採択。

2002年8月30日: 日本がストックホルム条約を締結。

2004年5月17日: ストックホルム条約発効。

2010年8月: 第4回締約国会議で追加された9物質群について、条約の効力が発効。

2014年11月: 第6回締約国会議で追加された1物質について、条約の効力が発効。

2018年12月: 第8回締約国会議で追加された3物質について、条約の効力が発効。

2020年7月現在: 日本を含む182か国及び欧州連合(EU)、パレスチナ自治区が締結。

日本におけるPOPs問題と対策

1968年: カネミ油症事件発生。

1971年: 農薬取締法改正。農薬の登録に際し、残留性・毒性の検査が義務化。

1972年: PCBの新たな製造が中止。

1973年: 化審法制定。難分解性、高蓄積性の化学物質の規制を開始。

1980年代: 化審法により、ディルドリン、クロルデン等の農薬以外の用途での使用が規制される。

1983年: 都市ごみ焼却炉のフライアッシュからダイオキシン類が検出。

1984年: 廃棄物焼却炉に対するダイオキシン類の実態調査実施。

1985年: 全国河川、湖沼、海域の底質と水生生物のダイオキシン類モニタリング開始。

1986年: 大気中のダイオキシン類モニタリング開始。

1990年: 紙パルプ工場に対するダイオキシン類の実態調査実施。

1997年: ダイオキシン類を大気汚染防止法上の有害大気汚染物質に指定。

1999年7月: ダイオキシン類対策特別措置法制定。

2001年6月: ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (PCB特措法) 公布。

2003年: 化審法改正。高次捕食動物への影響も考慮した規制対象の拡大。

国内実施計画

2003年1月: 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議設置。

2005年6月24日: 地球環境保全に関する関係閣僚会議において、国内実施計画を了承。

2012年8月7日: 第4回締約国会議で追加された物質群に対応した改定国内実施計画を了承。

2016年10月6日: 第6回締約国会議で追加された物質に対応した改定国内実施計画を了承。

2020年11月20日: 第8回・第9回締約国会議で追加された物質群に対応した改定国内実施計画を了承。

Ref.

この年表は、経済産業省のホームページに掲載された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画 令和2年11月改定」の内容に基づいて作成されています。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画

令和2年11月改定

900516491.pdf (env.go.jp)

各出来事の詳細については、上記資料を参照してください。

ダイオキシン類排出削減のための行動計画

(概要)

1.現状と排出量の推移

2018年のダイオキシン類排出量は117~119g-TEQ/年と推計。

1997年比で約98.5~98.6%削減。

廃棄物焼却炉が主要な発生源であったが、排出規制等の対策により大幅削減。

環境基準達成率はほぼ100%。

2.排出管理の法令と政策

(1) 法体系:

大気汚染防止法、廃棄物処理法、ダイオキシン法等により規制。

ダイオキシン法では、排出基準設定、環境基準設定、汚染状況監視、土壌汚染対策等を規定。

廃棄物焼却炉は、ダイオキシン法に加え、廃棄物処理法でも規制。

(2) 有効性評価:

2018年の排出量は第3次削減計画の目標値を大きく下回る。

ストックホルム条約第5条に基づき、BAT・BEPの利用を促進。

3.排出削減戦略

(1) 削減計画推進:

第3次削減計画の目標達成に向け、諸対策を実施。(2) BAT・BEP利用:

ストックホルム条約に基づき、発生源の種類ごとにBAT・BEP利用を促進。(a)POPs条約附属書C第2部発生源:

廃棄物焼却炉、パルプ製造施設、鉄鋼業焼結施設、アルミニウム合金製造施設、亜鉛回収施設等。

BAT・BEP利用促進、税制・金融上の優遇措置を検討。(b)POPs条約附属書C第3部発生源:

廃棄物焼却炉を用いない燃焼、特定の化学物質の製造工程、火葬場、自動車等。排出量把握、対策の優先度検討、必要な措置を講じる。

4.教育・研修・啓発

循環型社会形成推進基本法等に基づき、環境教育・環境学習を推進。

分析技術向上のための研修を実施。

国民に対し、正確な情報を分かりやすく提供。

情報公開、広報活動を通じて、国民の意識改革を促進。

5.国際貢献

開発途上国等に対し、日本の経験・技術を移転。

6.行動計画の評価と見直し

排出量の推移等を踏まえ、5年ごとに実施状況を評価。

必要に応じ計画を見直し。

7.実施スケジュール

各種排出削減対策を継続的に実施。

Ref.

経済産業省のホームページに掲載された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画 令和2年11月改定」の内容に基づいて作成されています。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画

令和2年11月改定

900516491.pdf (env.go.jp)

詳細は上記資料を参照してください。

論点解説2 クロルニトロフェン(CNP)年表

- もう一つのストーリー -

選択肢4 CNP(クロルニトロフェン)

1965年: 三井東圧化学(現三井化学)が開発したクロルニトロフェン (CNP) が、日本で農薬登録される。

1970年代前半: CNPの原体の年間生産量が5千トンを超える。

1973年: 福岡県久留米市の製剤会社周辺住民が、頭痛、鼻血、下痢や肝・腎障害などの健康被害を訴え操業差止と損害賠償を求める民事訴訟を起こす。

1974年度: CNP製剤の年間出荷量がピークを迎え、5万トンを超える。

1981年: 東京都衛生研究所が、CNPに不純物としてダイオキシン類が含まれていることを公表。

1982年~1983年: CNP追放の第一次市民運動が起こる。いくつかの地域で防除暦からCNPが削除される。

1983年: 久留米市の製剤会社が操業を停止。

1991年: 福岡地方裁判所が、久留米市の製剤会社に対する訴訟で原告敗訴の判決を下す。

1993年: 新潟大学の研究グループが、CNPと胆嚢癌との関連性を指摘する研究結果を日本疫学会総会で発表。

1994年: 厚生省残留農薬安全性評価委員会がCNPと胆嚢癌との相関を認め、一日摂取許容量を撤回。

三井東圧がCNPの製造を自粛、農林水産省もCNP製剤の使用中止を通達。1996年: CNPの農薬登録が失効。

1999年: 最高裁判所が、久留米市の製剤会社に対する訴訟の上告を棄却、原告敗訴が確定。

2008年: 久留米市の工場跡地で、土壌から基準値を超えるCNPが検出される。

類題

類題にもチャレンジしてみましょう。

第108回薬剤師国家試験 問137

薬学理論問題【衛生】

衛生|問 108-137

地球環境保全の国際的な取組に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

■選択肢

1. バーゼル条約は、有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関する条約である。

2. ストックホルム条約は、オゾン層を保護するための国際協力に関する条約である。

3. ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約である。

4. ウィーン条約は、廃棄物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約である。

5. ロンドン条約は、残留性有機汚染物質(POPs)の製造、使用及び輸出入に関する条約である。

第106回薬剤師国家試験 問138

薬学理論問題【衛生】

衛生|問 106-138

地球環境問題とそれに対する国際的な取組の組合せとして、正しいのはどれか。2つ選べ。地球環境問題|国際的な取組

■選択肢

1. オゾン層の破壊|ロンドン条約

2. 地球温暖化|パリ協定

3. 水銀による汚染|水俣条約

4. 海洋汚染|京都議定書

5. 酸性雨|ストックホルム条約

第106回薬剤師国家試験 問139

衛生|問 106-139

大気汚染物質に関する法規制と環境基準に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 二酸化硫黄と微小粒子状物質には、環境基準が設定されている。

2. ばい煙の発生施設ごとに国が定める一般排出基準が設定されている。

3. 窒素酸化物に対して、有効煙突高さに応じてK値規制が設定されている。

4. 大気中のダイオキシン類に対して、環境基準が設定されている。

5. 自動車交通による大気汚染状況に対応するため、特定地域において自動車からの窒素酸化物と粒子状物質の排出量削減が行われている。

第108回薬剤師国家試験 問135

薬学理論問題【衛生】

衛生|問 108-135

化審法*及び化管法**に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

*化審法: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

**化管法: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

■選択肢

1. 化審法の対象となる物質は、新規化学物質のみであり、化審法の公布前に製造・輸入されていた既存化学物質は、対象とはならない。

2. 化審法における監視化学物質は、難分解性、低蓄積性であり、ヒト及び生活環境動植物に対して長期毒性を有する物質である。

3. 化審法において、分解性の判定には活性汚泥が用いられる。

4. 化管法において、安全データシート(SDS)制度は、対象となる事業者が対象化学物質の排出・移動量を国に届け出る制度である。

5. 化管法において、PRTR制度の対象物質は、SDS制度の対象物質に指定されている。

解説はこちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 衛生(1) 第106回-第109回 50問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4o, C|matsunoya (note.com)

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第106回薬剤師国家試験|薬学理論問題 /

問134

一般問題(薬学理論問題)【衛生】

問106-134

Q. 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質はどれか。2つ選べ。m,n は塩素の数を表す。

選択肢|

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-134【衛生】論点:化審法 / 第一種特定化学物質|matsunoya (note.com)

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n14cdddb2fef5

よろしければこちらもどうぞ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート【薬剤】薬学理論問題|徹底解説編🧵|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問109-132【衛生】論点:化学物質の代謝と毒性|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-131【衛生】論点:食中毒の原因 / 自然毒|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問109-130【衛生】論点:食品添加物 / 表示義務・L-フェニルアラニン|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-130【衛生】論点:食品添加物 / 特性・使用基準|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-129【衛生】論点:食品に含まれる有害物質|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問107-130【衛生】論点:食品の加熱と発がん物質|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-128【衛生】論点:即時型食物アレルギー / 原因食物|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問107-128【衛生】論点:油脂 / 酸化・加水分解|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-128【衛生】論点:グルコース消費と供給の経時変化|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-127【衛生】論点:油脂の酸化 / 試験法と化学的指標|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-125【衛生】論点:母子感染 / 病原体 / 感染経路|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問109-124【衛生】論点:年齢区分別人口 / 推移, 指数|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問107-125【衛生】論点:人口動態 / 死因別死亡率年次推移とその要因|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問107-124【衛生】論点:健康日本21 / 非感染性疾患(NCDs)対策|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-122【衛生】論点:人口動態 / 悪性新生物|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-122【衛生】論点:人口動態 / 悪性新生物|matsunoya (note.com)

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問108-123【衛生】論点:性感染症報告数|matsunoya (note.com)

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm から発信しています!

🔒 🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n14cdddb2fef5

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問106-134【衛生】論点:化審法 / 第一種特定化学物質|matsunoya (note.com)

ここから先は

¥ 700

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya