松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問244-245

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-244-245

Q. 校舎が老朽化したため、一部の教室の改築が行われた。改築した教室を利用した生徒から、目、鼻、のどの刺激、めまいの訴えが続いたため、養護教諭から学校薬剤師に相談があった。学校薬剤師がこの教室内の空気中の化学物質を検査したところ、「学校環境衛生基準」で定められている2つの物質が高濃度で検出された。

実務

問 107-244|実務

Q. 生徒の症状の原因と考えられる物質の組合せとして、正しいのはどれか。1つ選べ。

|原因物質1|原因物質2|

■選択肢

1. アスベスト|フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

2. フタル酸ジ-2-エチルヘキシル|ホルムアルデヒド

3. ホルムアルデヒド|キシレン

4. キシレン|一酸化炭素

5. 一酸化炭素|アスベスト

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

衛生

問 107-245|衛生

Q. 前問で選択した原因物質1及び原因物質2を測定するための試験法の組合せとして、正しいのはどれか。1つ選べ。

|原因物質1|原因物質2|

■選択肢

1. ガスクロマトグラフ-質量分析法|酵素免疫測定法

2. 検知管法|ザルツマン法

3. 検知管法|酵素免疫測定法

4. ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ザルツマン法

5. ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ガスクロマトグラフ-質量分析法

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、【物理・化学・生物、衛生/実務】 の複合問題を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 / 問244-245、論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法を徹底解説します。

薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.

matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n1209c5397de9

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

薬剤師国家試験対策には、松廼屋の eラーニング

「薬剤師国家試験対策ノート」

マガジン|薬剤師国家試験対策ノート on note

👉マガジンをお気に入りに登録しよう!

このコンテンツの制作者|

滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

設問へのアプローチ|

薬学実践問題は原本で解いてみることをおすすめします。

まずは、複合問題や実務の問題の構成に慣れることが必要だからです。

薬学実践問題は薬剤師国家試験2日目の①、②、③ の3部構成です。

今回の論点解説では2日目の①を取り上げています。

厚生労働省|過去の試験問題👇

第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)

第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)

第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)

第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)

第107回薬剤師国家試験 問244-245(問107-244-245)では、学校環境衛生基準におけるVOC(揮発性有機化合物)に関する知識を衛生および実務のそれぞれの科目の視点から複合問題として問われました。

複合問題は、各問題に共通の冒頭文とそれぞれの科目別の連問で構成されます。

冒頭文は、問題によっては必要がない情報の場合もあるため、最初に読まずに、連問すべてと選択肢に目を通してから、必要に応じて情報を取得するために読むようにすると、時間のロスが防げます。

1問、2分30秒で解答できればよいので、いつも通り落ち着いて一問ずつ別々に解けば大丈夫です。

出題範囲は、それぞれの科目別の出題範囲に準じています。

連問と言ってもめったに連動した問題は出ないので、平常心で取り組んでください。

💡ワンポイント

複合問題ですが、問107-244-245を解くうえで必要な情報は、黄色い線で示した部分です。

それ以外の情報取得は必要がないです。読んでいると時間のロスに繋がります。

問107-244および問107-245は、学校環境衛生基準におけるVOC(揮発性有機化合物)に関する記述の正誤を問う問題です。

学校環境衛生基準における教室の環境(換気、保温、採光、照明、騒音)の基準についての理解が必要です。

冒頭文で必要な情報は、

教室が改築された=教室の環境に変更があった、

発症している症状

目、鼻、のどの刺激=粘膜への刺激

めまい=中枢神経症状

です。

🫛豆知識 学校環境衛生基準

教室の環境(換気、保温、採光、照明、騒音)の基準について確認しておきましょう。一読すると応用力がつきます。

出典:

学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成 30 年度改訂版]|文部科学省

https://www.mext.go.jp/content/20230817-mext_kenshoku-100000613_2.pdf

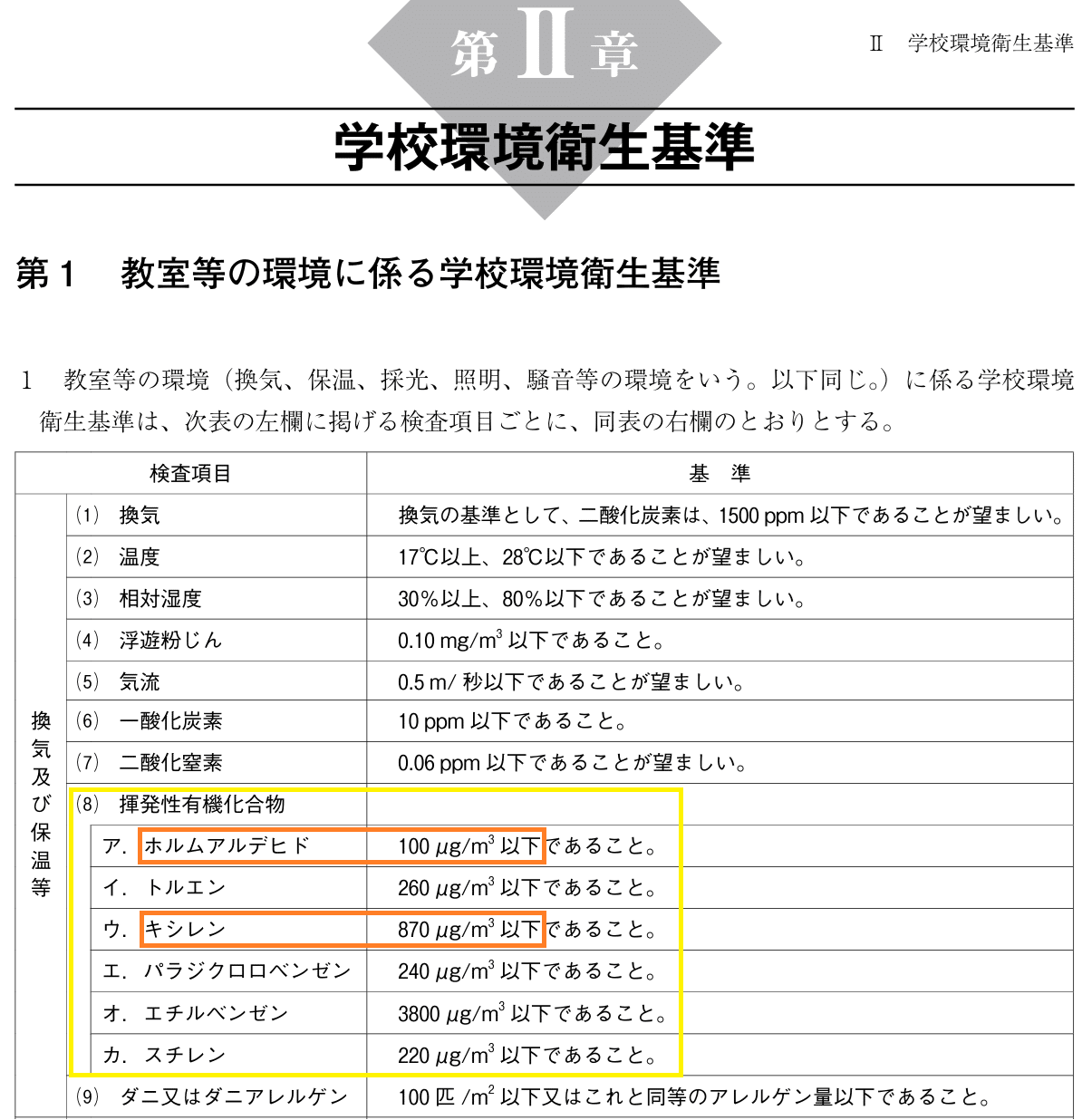

以下第Ⅱ章 学校環境衛生基準から抜粋します。

第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準

🫛教室の環境とは、換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。

1 教室等の環境(換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。以下同じ。)

検査項目および基準

換気および保温等

🫛教室の環境における揮発性有機化合物の検査項目は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン

換気: 二酸化炭素濃度が1500ppm以下であること。

温度: 17°C以上、28°C以下であること。

相対湿度: 30%以上、80%以下であること。

浮遊粉じん: 0.10mg/m³以下であること。

気流: 0.5m/秒以下であること。

一酸化炭素: 10ppm以下であること。

二酸化窒素: 0.06ppm以下であること。

揮発性有機化合物:

揮発性有機化合物の採取は、教室等内の温度が高い時期に行い、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行う。ホルムアルデヒド: 100μg/m3以下

トルエン: 260μg/m3以下

キシレン: 870μg/m3以下

パラジクロロベンゼン: 240μg/m3以下

エチルベンゼン: 3800μg/m3以下

スチレン: 220μg/m3以下

ダニまたはダニアレルゲン:

100匹/m²以下または同等のアレルゲン量以下であること。

採光および照明

照度:

教室およびそれに準ずる場所の照度の下限値は300ルクス。

教室および黒板の照度は500ルクス以上が望ましい。

教室および黒板の最大照度と最小照度の比は20:1を超えないことが望ましい。

コンピュータを使用する教室等の机上の照度は500〜1000ルクス程度が望ましい。

テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は100〜500ルクス程度が望ましい。

まぶしさ:

児童生徒等から見て、黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源がないこと。

見え方を妨害するような光沢が黒板面および机上面にないこと。

見え方を妨害するような電灯や明るい窓等がテレビおよびコンピュータ等の画面に映じていないこと。

騒音

騒音レベル:

教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq 50dB以下、窓を開けているときはLAeq 55dB以下であることが望ましい。

https://www.mext.go.jp/content/20230817-mext_kenshoku-100000613_2.pdf

2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄に掲げる方法又はこれと同等以上の方法により、検査項目⑴~⑺及び⑽~⑿については、毎学年2回、検査項目⑻及び⑼については、毎学年1回定期に検査を行うものとする。

検査項目と検査方法

🫛一酸化炭素は検知管法により測定する。

🫛二酸化窒素はザルツマン法により測定する。

🫛ホルムアルデヒドはジニトロフェニルヒドラジン誘導体法 / 高速液体クロマトグラフ法により測定する。

🫛トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンは、ガスクロマトグラフ-質量分析法により測定する。

🫛ダニは、顕微鏡で計数するか、アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法によりアレルゲン量を測定する。

換気:

検査方法: 二酸化炭素は、検知管法により測定する。

温度:

検査方法: 0.5度目盛の温度計を用いて測定する。

相対湿度:

検査方法: 0.5度目盛の乾湿球湿度計を用いて測定する。

浮遊粉じん:

検査方法: 相対沈降径10μm以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による方法(Low-Volume Air Sampler法)または質量濃度変換係数(K)を求めて質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する。

気流:

検査方法: 0.2m/秒以上の気流を測定することができる風速計を用いて測定する。

一酸化炭素:

検査方法: 検知管法により測定する。

二酸化窒素:

検査方法: ザルツマン法により測定する。

揮発性有機化合物:

ホルムアルデヒド:

検査方法: ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。その他(トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン):

検査方法: 固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフ-質量分析法により測定する。

ダニまたはダニアレルゲン:

検査方法: 温度及び湿度が高い時期に、ダニの発生しやすい場所において1m2を電気掃除機で1分間吸引し、ダニを捕集する。捕集したダニは、顕微鏡で計数するか、アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法によりアレルゲン量を測定する。

https://www.mext.go.jp/content/20230817-mext_kenshoku-100000613_2.pdf

出典:

学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成 30 年度改訂版]|文部科学省

https://www.mext.go.jp/content/20230817-mext_kenshoku-100000613_2.pdf

まず基本的な知識について復習しておきましょう。

■■GPT4o

学校環境における化学物質の基準値と測定法についての概説

1. 学校環境における化学物質の基準値

学校環境衛生基準(文部科学省)は、生徒の健康を守るため、空気中の化学物質の濃度について指針値を設定しています。

これらの基準値は、短期的な健康影響(眼や鼻の刺激症状、頭痛など)や長期的な健康リスク(発がん性、慢性疾患)を防ぐことを目的としています。

代表的な化学物質とその基準値は以下の通りです:

揮発性有機化合物:

揮発性有機化合物の採取は、教室等内の温度が高い時期に行い、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行う。

ホルムアルデヒド: 100μg/m3以下

トルエン: 260μg/m3以下

キシレン: 870μg/m3以下

パラジクロロベンゼン: 240μg/m3以下

エチルベンゼン: 3800μg/m3以下

スチレン: 220μg/m3以下

2. 化学物質の測定法

化学物質の濃度を正確に測定するためには、高感度で再現性の高い測定法が必要です。以下は主要な測定法の概要です:

ホルムアルデヒドの測定法

ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法(DNPH法)を用いた高速液体クロマトグラフ法(HPLC法)

DNPHとホルムアルデヒドを反応させて安定な誘導体を生成し、その濃度をHPLCで測定します。この方法は高い精度を有し、学校環境衛生基準で推奨されています。

ザルツマン法

アゾ色素を生成する反応を利用した比較的簡易な方法ですが、精度がHPLC法に劣るため補助的に用いられます。

キシレンの測定法

ガスクロマトグラフ-質量分析法(GC-MS法)

揮発性有機化合物を分離・定量するための主要な方法であり、感度が高く、複数の物質を同時に測定することができます。

簡易測定法(検知管法)

検知管法は現場で迅速に濃度を推定できる方法ですが、精密な測定が必要な場合には適していません。

3. 学校薬剤師の役割

学校薬剤師は、これらの基準値を超えた場合に化学物質の発生源を特定し、適切な測定法を用いて濃度を評価する責任を担っています。また、基準を超えた場合には、換気や建材の変更などの改善策を提案する必要があります。

引用文献リスト

文部科学省. 学校環境衛生基準(平成30年改正)

厚生労働省. 室内空気中化学物質の指針値について

島津製作所. ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法によるホルムアルデヒドの測定

世界保健機関 (WHO). WHO Guidelines for Indoor Air Quality

日本環境測定分析協会. 環境測定における検知管法とガスクロマトグラフ法の応用

論点およびポイント

■■GPT4o

問107-244|実務

論点|学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン

ポイント|

生徒の症状(目、鼻、のどの刺激、めまい)は、揮発性有機化合物(VOC)の高濃度に関連している可能性がある。

学校環境衛生基準では、ホルムアルデヒド(0.08 ppm以下)およびキシレン(0.20 ppm以下)が規制対象。

ホルムアルデヒドは建材や接着剤、キシレンは塗料や接着剤に含まれることが多い。

症状の原因となる物質の特定には、発生源の特性と関連する症状を考慮する必要がある。

選択肢から、両物質を組み合わせた症状原因の特定が必要。

問107-245|衛生

論点|ホルムアルデヒド測定法 / ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法 / HPLC法 / キシレン測定法 / GC-MS法

ポイント|

ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法(DNPH法)を用いた高速液体クロマトグラフ法(HPLC法)で正確に測定可能。

DNPH法は、ホルムアルデヒドと反応して誘導体を生成し、HPLCで定量化する。精度と信頼性が高い。

キシレンは、ガスクロマトグラフ-質量分析法(GC-MS法)で高感度・高精度に測定可能。

GC-MS法は、揮発性有機化合物(VOC)全般の測定にも適しており、複数物質を同時に分析可能。

適切な測定法の選択が、学校環境衛生基準に基づく正確な評価に不可欠である。

薬剤師国家試験 出題基準

出典: 薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

出題基準 000573951.pdf (mhlw.go.jp)

論点を整理します。

■■GPT4o

総合的な論点

問題は、学校環境衛生基準で定められた化学物質の濃度基準を超えた場合における、

健康影響の評価(問 107-244:実務)

化学物質の測定方法の選定(問 107-245:衛生)

に焦点を当てています。

特に「ホルムアルデヒド」と「キシレン」は、学校環境衛生基準でも代表的な規制対象であり、両者は揮発性有機化合物(VOC)として室内空気中に放出されることで生徒の健康に影響を及ぼす可能性がある物質です。

症状の原因と物質の関連性

ホルムアルデヒドは、主に建材や接着剤から発生し、眼や鼻、咽頭の刺激症状を引き起こすことが知られています。また、長期暴露による発がん性の懸念もあり、基準値が厳しく設定されています。

キシレンは、塗料や溶剤に含まれ、急性曝露ではめまいや頭痛を引き起こす可能性が高いです。

測定法の選定基準

揮発性有機化合物を正確に定量するには、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法(DNPH法)を用いたHPLC法やガスクロマトグラフ-質量分析法(GC-MS法)など、化学的に高感度かつ選択性の高い方法が推奨されます。

ザルツマン法は特にホルムアルデヒドの測定に広く用いられており、基準値との比較に適しています。

健康影響と学校薬剤師の役割

学校薬剤師は基準値を超えた場合、速やかに原因物質を特定し、対応策(換気、材料変更等)を提案する必要があります。

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

問 107-244 (実務)

選択肢1:アスベスト|フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

論点:

アスベストは建材の劣化などから放出される繊維状物質であり、肺がんや中皮腫の原因となります。しかし、急性の眼、鼻、咽頭刺激症状やめまいは典型的な症状ではありません。フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)はプラスチック可塑剤として知られていますが、空気中で高濃度になる可能性は低いです。

アプローチ方法:

アスベストとDEHPは、空気中での高濃度検出の可能性や症状の一致性に欠けるため、除外されます。

選択肢2:フタル酸ジ-2-エチルヘキシル|ホルムアルデヒド

論点:

DEHPは除外される一方、ホルムアルデヒドは症状(眼、鼻、咽頭刺激)の典型的な原因物質です。ただし、DEHPが空気中に高濃度で検出される可能性は少なく、組み合わせとして適切ではありません。

アプローチ方法:

ホルムアルデヒドの関連性は認められるが、DEHPが適切でないため除外されます。

選択肢3:ホルムアルデヒド|キシレン

論点:

ホルムアルデヒドは刺激性症状を引き起こし、キシレンは急性のめまいや頭痛の原因物質として一致します。学校環境衛生基準で規定されており、空気中で高濃度に存在しうる代表的なVOCです。

アプローチ方法:

両物質とも症状との一致性が高いため、この選択肢が最も適切です。

選択肢4:キシレン|一酸化炭素

論点:

キシレンは適切ですが、一酸化炭素は酸素運搬能の阻害により頭痛や倦怠感を引き起こすため、今回の刺激性症状との関連性は低いです。

アプローチ方法:

一酸化炭素が適切ではないため除外されます。

選択肢5:一酸化炭素|アスベスト

論点:

両者とも今回の刺激症状やめまいに関与する可能性が低いです。

アプローチ方法:

症状や環境基準との関連性が乏しいため、除外されます。

正答:選択肢3

各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法

問 107-245 (衛生)

選択肢1:ガスクロマトグラフ-質量分析法|酵素免疫測定法

論点:

ガスクロマトグラフ-質量分析法(GC-MS法)はキシレンのような揮発性有機化合物の定量に適しています。

酵素免疫測定法はダニの検査方法に使用されます。

アプローチ方法:

キシレンには適切ですが、ホルムアルデヒドの測定法として適合しないため除外されます。

選択肢2:検知管法|ザルツマン法

論点:

検知管法は簡易的な現場測定に使用され、キシレンの濃度推定には利用可能です。一方、ザルツマン法はホルムアルデヒド測定に広く用いられます。

ただし、高精度が求められる学校環境衛生基準の検査では不十分な場合があります。

検知管法は一酸化炭素、ザルツマン法は二酸化炭素の測定方法に用いられます。

アプローチ方法:

簡易検査には適しているものの、精密測定を必要とする状況では適さないため除外されます。

選択肢3:検知管法|酵素免疫測定法

論点:

検知管法は上記の通り一酸化炭素の測定に適しています。酵素免疫測定法はダニのアレルゲンの検査方法に用いられます。

アプローチ方法:

ホルムアルデヒド測定法の適合性が欠けるため除外されます。

選択肢4:ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ザルツマン法

論点:

DNPH法を用いた高速液体クロマトグラフ法(HPLC法)は、ホルムアルデヒドの定量において高い精度と信頼性を持ちます。一方、ザルツマン法はホルムアルデヒドの測定に適しますが、キシレンには適用できません。

ザルツマン法は二酸化炭素の検査方法に用いられます。

アプローチ方法:

キシレンの測定には適合しないため除外されます。

選択肢5:ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ガスクロマトグラフ-質量分析法

論点:

DNPH法を用いたHPLC法はホルムアルデヒドの精密測定に、GC-MS法はキシレンの測定にそれぞれ適しており、学校環境衛生基準の規制値測定に十分な精度を提供します。

アプローチ方法:

両物質の測定法として最適であり、正解の選択肢です。

正答:選択肢5

引用文献

文部科学省. 学校環境衛生基準(平成30年改正)

(学校環境における化学物質の基準値と測定法について記載)厚生労働省. 室内空気中化学物質の指針値について

(ホルムアルデヒドおよびキシレンの指針値と健康影響の関連性に関する情報)島津製作所. ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法によるホルムアルデヒドの測定(DNPH法を用いたHPLC法の概要と適用事例)

世界保健機関 (WHO). WHO Guidelines for Indoor Air Quality

(揮発性有機化合物(VOC)に関する健康影響の国際的基準)日本環境測定分析協会. 環境測定における検知管法とガスクロマトグラフ法の応用(各測定法の精度や用途の比較)

以上で、論点整理を終わります。

理解できたでしょうか?

大丈夫です。

完全攻略を目指せ!

はじめましょう。

薬剤師国家試験の薬学実践問題【複合問題】から学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法を論点とした問題です。

なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形で GPT4o & Copilot 、Gemini 2、または Grok 2 が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。

生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。

疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。

Here we go.

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問244-245

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-244-245

Q. 校舎が老朽化したため、一部の教室の改築が行われた。改築した教室を利用した生徒から、目、鼻、のどの刺激、めまいの訴えが続いたため、養護教諭から学校薬剤師に相談があった。学校薬剤師がこの教室内の空気中の化学物質を検査したところ、「学校環境衛生基準」で定められている2つの物質が高濃度で検出された。

実務

問 107-244|実務

Q. 生徒の症状の原因と考えられる物質の組合せとして、正しいのはどれか。1つ選べ。

|原因物質1|原因物質2|

■選択肢

1. アスベスト|フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

2. フタル酸ジ-2-エチルヘキシル|ホルムアルデヒド

3. ホルムアルデヒド|キシレン

4. キシレン|一酸化炭素

5. 一酸化炭素|アスベスト

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

衛生

問 107-245|衛生

Q. 前問で選択した原因物質1及び原因物質2を測定するための試験法の組合せとして、正しいのはどれか。1つ選べ。

|原因物質1|原因物質2|

■選択肢

1. ガスクロマトグラフ-質量分析法|酵素免疫測定法

2. 検知管法|ザルツマン法

3. 検知管法|酵素免疫測定法

4. ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ザルツマン法

5. ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ガスクロマトグラフ-質量分析法

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

■■GPT4o

■問 107-244|実務

■論点|

この問題の論点は、学校環境衛生基準に基づく症状原因物質の特定です。

■解説1|

ホルムアルデヒド|キシレン(選択肢3)[正しい]

ホルムアルデヒド:

建材や接着剤、塗料に含まれる化学物質。刺激性が高く、低濃度でも目、鼻、のどの刺激症状を引き起こす。学校環境衛生基準では濃度の上限が100μg/m3以下に規定されている。

生徒が訴えた症状(目、鼻、のどの刺激)はホルムアルデヒドの作用と一致する。

キシレン:

塗料、接着剤、溶剤に含まれる揮発性有機化合物(VOC)。高濃度では中枢神経系への影響によりめまいなどの症状を引き起こす。学校環境衛生基準では870μg/m3以下に規定されている。

生徒のめまいの症状がキシレンの作用と合致する。

■解説2|

ホルムアルデヒドとキシレンの発生源:

改築された教室内の建材や塗料から揮発した可能性がある。新築や改築後にはこれらのVOCが一時的に高濃度で存在することが知られている。

健康影響のメカニズム:

ホルムアルデヒド:粘膜への直接刺激による炎症反応。

キシレン:吸入後、血中を介して中枢神経に作用し、めまいや頭痛を引き起こす。

選択肢3を支持する理由:

症状(目、鼻、のどの刺激、めまい)が学校環境衛生基準で規定されている2物質(ホルムアルデヒドとキシレン)の影響に該当するため。

■結論|

選択肢3の「ホルムアルデヒド|キシレン」が、学校環境衛生基準および症状との整合性が最も高い。

■補足|

アスベスト|フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(選択肢1)[誤り]

アスベストは呼吸器疾患(石綿肺、肺がん)を引き起こすが、短期間で目、鼻、のどの刺激やめまいを生じるとは考えにくい。

フタル酸ジ-2-エチルヘキシルはプラスチック製品に含まれる可塑剤であり、長期間の曝露で内分泌攪乱作用が懸念される。

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル|ホルムアルデヒド(選択肢2)[誤り]

フタル酸ジ-2-エチルヘキシルは本症状と合致しない。

キシレン|一酸化炭素(選択肢4)[誤り]

一酸化炭素は酸素欠乏による中枢神経症状(頭痛、意識障害)を引き起こすが、本問の症状(目、鼻、のどの刺激)とは一致しない。

一酸化炭素|アスベスト(選択肢5)[誤り]

上述の通り、いずれも本問の症状との整合性が低い。

■問 107-245|衛生

■論点|

この問題の論点は、ホルムアルデヒドおよびキシレンの適切な測定法の選択です。

■解説1|

ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ガスクロマトグラフ-質量分析法(選択肢5)[正しい]

ホルムアルデヒドの測定方法(ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)誘導体化法+HPLC):

ホルムアルデヒドは気体で存在するため、吸着剤(シリカゲルなど)に捕集した後、ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)と反応させて安定な誘導体を形成させる。

生成したホルムアルデヒド-DNPH誘導体を高速液体クロマトグラフ(HPLC)で分離・定量する。

この方法は高い感度と特異性を持ち、学校環境衛生基準においても推奨されている。

キシレンの測定方法(ガスクロマトグラフ-質量分析(GC-MS)法):

キシレンは揮発性有機化合物(VOC)の一種であり、GC-MS法が一般的に使用される。

GC-MS法では、まず固体吸着管(テノックスまたは活性炭)を用いて捕集し、加熱脱着後にガスクロマトグラフで分離、質量分析計で定量する。

高い選択性と感度を持ち、学校環境衛生基準でもこの方法が採用されている。

■解説2|

学校環境衛生基準における測定基準

ホルムアルデヒド:HPLC(DNPH誘導体化法)により定量。

キシレン:GC-MS法で測定。

他の測定法との比較

ザルツマン法(分光光度法):ホルムアルデヒド測定には有効だが、感度や特異性がHPLC法より低い。

検知管法:簡易測定向けであり、正確な定量には適さない。

■結論|

選択肢5の「ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ガスクロマトグラフ-質量分析法」が、学校環境衛生基準および精度の観点から適切である。

■補足|

ガスクロマトグラフ-質量分析法|酵素免疫測定法(選択肢1)[誤り]

酵素免疫測定法(ELISA)はダニのアレルゲンの検査方法に用いられる。

検知管法|ザルツマン法(選択肢2)[誤り]

検知管法は簡易測定用であり、精密な定量には不適。

ザルツマン法はホルムアルデヒドの測定に用いられるが、HPLC法より感度・特異性が低い。

検知管法は一酸化炭素の測定に用いられる。

ザルツマン法は二酸化炭素の測定に用いられる。

検知管法|酵素免疫測定法(選択肢3)[誤り]

検知管法はVOC測定には簡易的で、精密測定には不向き。

酵素免疫測定法はダニのアレルゲンの検査方法である。

検知管法は一酸化炭素の測定に用いられる。

ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ザルツマン法(選択肢4)[誤り]

キシレンの測定にザルツマン法は適さない。GC-MS法が推奨される。

ザルツマン法は二酸化炭素の測定に用いられる。

必須問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)

薬学理論問題の解説は、こちらからどうぞ。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, GPT4o, Copilot, and Grok 2|matsunoya

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問244-245

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-244-245

Q. 校舎が老朽化したため、一部の教室の改築が行われた。改築した教室を利用した生徒から、目、鼻、のどの刺激、めまいの訴えが続いたため、養護教諭から学校薬剤師に相談があった。学校薬剤師がこの教室内の空気中の化学物質を検査したところ、「学校環境衛生基準」で定められている2つの物質が高濃度で検出された。

実務

問 107-244|実務

Q. 生徒の症状の原因と考えられる物質の組合せとして、正しいのはどれか。1つ選べ。

|原因物質1|原因物質2|

■選択肢

1. アスベスト|フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

2. フタル酸ジ-2-エチルヘキシル|ホルムアルデヒド

3. ホルムアルデヒド|キシレン

4. キシレン|一酸化炭素

5. 一酸化炭素|アスベスト

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

衛生

問 107-245|衛生

Q. 前問で選択した原因物質1及び原因物質2を測定するための試験法の組合せとして、正しいのはどれか。1つ選べ。

|原因物質1|原因物質2|

■選択肢

1. ガスクロマトグラフ-質量分析法|酵素免疫測定法

2. 検知管法|ザルツマン法

3. 検知管法|酵素免疫測定法

4. ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ザルツマン法

5. ジニトロフェニルヒドラジン誘導体化法を用いた高速液体クロマトグラフ法|ガスクロマトグラフ-質量分析法

Here:

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n1209c5397de9

よろしければこちらもどうぞ

薬学理論問題の論点解説一覧です。

必須問題の論点解説一覧です。

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm 🔒から発信しています!

🔒🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n1209c5397de9

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-244-245【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:学校環境衛生基準 / VOC(揮発性有機化合物) / ホルムアルデヒド / キシレン / 測定法|matsunoya

ここから先は

¥ 1,000

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya