松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート【番外編 / 衛生】論点:食中毒統計 / 年次推移(2014 - 2023)

こんにちは!薬学生の皆さん。

Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、【物理・化学・生物、衛生/実務】 の複合問題を一緒に完全攻略しよう!

今回は、第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 / 問238-239、論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 に関連した番外編として、最新の過去10年(2014 - 2023)の食中毒統計(患者数・事件数)について、原因物質別の年次推移に関する集計結果を解説します。

💡今回の集計に使ったエクセルファイル(パスワード付き)をこのコンテンツの文末に添付しました。

厚生労働省が公開している食中毒統計の過去10年分(2014 - 2023)から作成した食中毒事件のデータベースのシートと集計用ピボットテーブルのシートで構成されています。ダウンロード可能です。

食中毒統計は、薬剤師国家試験【衛生】では頻出するテーマです。

以下は最近出題された例です。

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 / 問238-239

衛生

問 107-238|衛生

Q. 下図は、病因物質(A~E)による食中毒の患者数と事件数の年次別推移を示したものである。この給食による食中毒の病因物質はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 病因物質A

2. 病因物質B

3. 病因物質C

4. 病因物質D

5. 病因物質E

論点解説はこちらからどうぞ。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

食中毒統計の年次推移は、上記の論点解説でも説明しましたが、流行り廃りがあって、何らかの原理や定理がそこに存在するわけではないので、あるがままに覚えるほかに手段はないです。

でも、その統計のエビデンスを持っていることは、薬剤師を目指す薬学生にとっては強みになるかもしれません。

この機会に、過去10年間(2014 - 2023)の食中毒統計の年次推移の動向を把握しておきましょう。

食中毒統計|原因物質別の年次推移

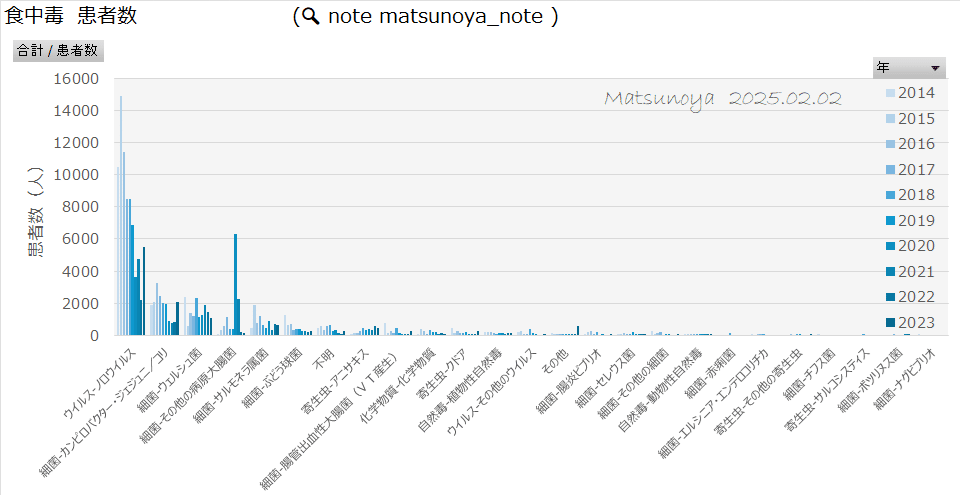

1. 患者数

まず、患者数の年次推移を上位3位まで見ておきましょう。

■■Grok 2 with me🫥🖋による解説

🫛最近、Grok 2 の仕様が変わったのか、勝手にGrokに飛ぶリンクをつけてくれます(笑)。

🫛以下のコンテンツのリンクを押すと、Grok🤖🦾が勝手にキーワードについて解説を始めます(笑)。

🫛リンクを押すか押さないかは、あなた次第です(爆)。

上位3位の原因物質の年次推移(患者数)

👑 1. ノロウイルス

2014年: 10,506件

2015年: 14,880件(前年から増加⤴)

2016年: 11,397件(減少⤵)

2017年: 8,496件(さらに減少⤵)

2018年: 8,475件(ほぼ横ばい)

2019年: 6,889件(減少⤵)

2020年: 3,660件(新型コロナウイルスの影響で大幅減少⤵)

2021年: 4,733件(若干回復⤴)

2022年: 2,175件(再び減少⤵)

2023年: 5,502件(増加⤴)

ノロウイルスは全体的に見ると2015年をピークとして減少傾向にありますが、2023年には再び増加が見られます。特に2020年の大幅な減少は、新型コロナウイルスの影響で、人との接触が減り、また、手洗いの励行などの衛生管理意識が向上したこと、および、一般的な感染症の報告が減ったことが背景にあると考えられます。

👑 2. カンピロバクター・ジェジュニ/コリ

2014年: 1,894件

2015年: 2,089件(微増⤴)

2016年: 3,272件(増加⤴)

2017年: 2,446件(減少⤵)

2018年: 1,995件(減少⤵)

2019年: 1,937件(微減)

2020年: 901件(大幅減少⤵)

2021年: 764件(減少⤵)

2022年: 822件(微増)

2023年: 2,089件(回復⤴)

カンピロバクターも2020年まで減少傾向だったものの、2023年には2015年と同じ件数に回復しています。ただし、2020年以降の減少は外食を控えるなどの新型コロナウイルスの影響によるものと推測されます。

👑 3. ウェルシュ菌

2014年: 2,373件

2015年: 551件(大幅減少⤵)

2016年: 1,411件(増加⤴)

2017年: 1,220件(微減⤵)

2018年: 2,319件(増加⤴)

2019年: 1,166件(減少⤵)

2020年: 1,288件(微増⤴)

2021年: 1,916件(増加⤴)

2022年: 1,467件(減少⤵)

2023年: 1,097件(減少⤵)

ウェルシュ菌は年次によって大きく変動しています。特に2015年の大幅な減少が目立ちますが、その後の年は比較的安定した動きを見せています。

以下は、細菌に絞って食中毒の原因物質別の患者数を示したグラフです。

上記で示したように、細菌以外では、ノロウイルス、アニサキスなどが上位にあります。

食中毒 患者数|細菌による食中毒

4位以下の原因物質の年次推移

その他の病原大腸菌:

変動が大きい。

特に2020年の急増(6284件)が特徴的です。

主な原因は、2020/6/26の海藻サラダ(飲食店、埼玉県)で摂食者数6762人に対して患者数が2958人であった事例と、2020/8/28の仕出し弁当(仕出屋、東京都)で摂食者37441人に対して、患者数が2548人であった事例です。サルモネラ属菌:

一貫して減少傾向にはないものの、2020年では増加しています。

新型コロナウイルスの影響である可能性があります。ぶどう球菌:

全体的に減少傾向で、特に2020年以降の減少が顕著です。不明:

報告数が減少傾向にあり、原因不明のケースが少なくなっていることが示唆されます。アニサキス:

増加傾向で、特に2018年と2022年に高い報告数が見られます。

生魚の消費増加や海洋環境の変化が背景にあるかもしれません。腸管出血性大腸菌(VT産生):

変動が大きいですが、2023年に再び増加しています。

食中毒のリスク管理が必要な菌種です。

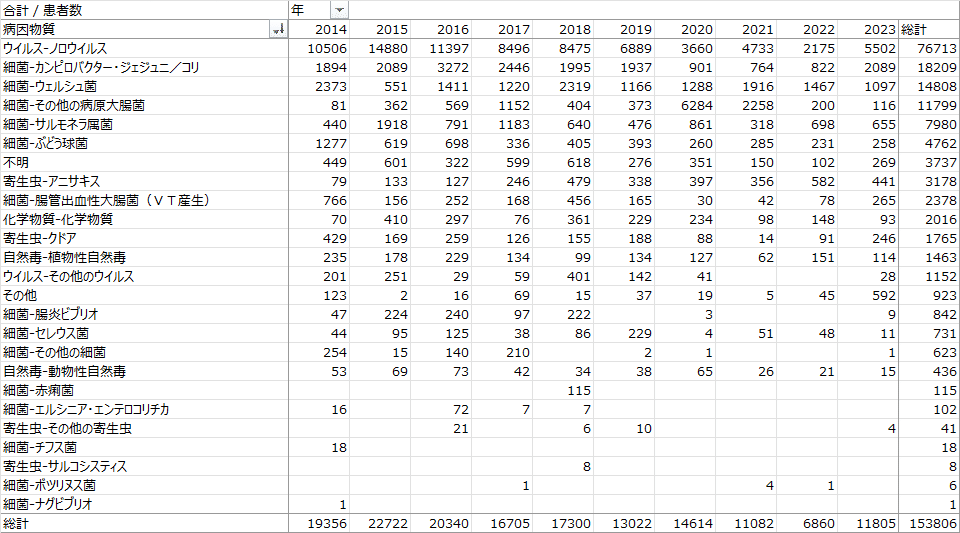

表1. 食中毒統計|原因物質別の年次推移 患者数

出典:

下記の食中毒統計を用い、独自にデータベースを作成して集計した。参考資料 厚生労働省| 4.食中毒統計資料 (3)過去の食中毒事件一覧(2014 - 2023) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html

食中毒統計|原因物質別の年次推移

2. 事件数

次に、事件数の年次推移を上位3位まで見ておきましょう。

■■Grok 2 with me🫥🖋による解説

上位3位の原因物質の年次推移(事件数)

👑 1. 寄生虫-アニサキス

2014年: 79件

2015年: 127件(増加⤴)

2016年: 125件(微減)

2017年: 234件(増加⤴)

2018年: 469件(大幅増加⤴)

2019年: 330件(減少⤵)

2020年: 387件(増加⤴)

2021年: 346件(減少⤵)

2022年: 570件(大幅増加⤴)

2023年: 432件(減少⤵)

アニサキスによる事件数は、2018年と2022年に特に高いピークを示しています。これは、生魚の消費量の増加や海洋環境の変化によるアニサキスの増加が背景にある可能性があります。

ただし、年ごとの変動も大きいです。

👑 2. 細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ

2014年: 307件

2015年: 318件(微増⤴)

2016年: 339件(微増⤴)

2017年: 322件(微減⤵)

2018年: 319件(微減⤵)

2019年: 286件(減少⤵)

2020年: 182件(大幅減少⤵)

2021年: 154件(減少⤵)

2022年: 185件(微増⤴)

2023年: 211件(増加⤴)

カンピロバクターの事件数は、2016年まで比較的安定していましたが、2020年以降200件を切って大幅に減少しています。

これは、新型コロナウイルスの影響で外食や集団生活が減ったことによる可能性があります。

しかし、2023年には少し増加の兆しが見られます。

👑 3. ウイルス-ノロウイルス

2014年: 293件

2015年: 482件(増加⤴)

2016年: 354件(減少⤵)

2017年: 214件(減少⤵)

2018年: 256件(増加⤴)

2019年: 212件(減少⤵)

2020年: 99件(大幅減少⤵)

2021年: 72件(減少⤵)

2022年: 63件(減少⤵)

2023年: 163件(増加⤴)

ノロウイルスの事件数は、2020年以降特に減少しています。

新型コロナウイルスの影響で、人との接触が減ったことや手洗いなど衛生管理が強化された結果、ノロウイルスの発生が抑えられたと考えられます。

しかし、2023年には若干の増加が見られます。

比較と考察

アニサキス:

食文化や海洋環境の変化により大きな変動が見られます。

特に生魚の消費が増えると事件数が増加する傾向があります。カンピロバクター:

一定の件数を保っていましたが、新型コロナウイルスの影響で人々の生活スタイルが変わり、結果的に事件数が減少しました。ノロウイルス:

感染症予防策が強化されることで大幅に減少しましたが、2023年の増加は、人との接触の増加や手洗いの励行などの衛生管理意識が緩んだ可能性を示すかもしれません。

以下は、細菌に絞って食中毒の原因物質別の事件数を示したグラフです。

上記で示したように、細菌以外では、ノロウイルス、アニサキスなどが上位にあります。

食中毒 事件数|細菌による食中毒

各原因物質の事件数は、衛生管理の強化や生活習慣の変化に敏感に反応しています。

また、食中毒の発生は社会的な動向や衛生教育の普及度にも左右されることがわかります。

食中毒予防には継続的な努力と監視が必要です。

表2. 食中毒統計|原因物質別の年次推移 事件数

出典:

下記の食中毒統計を用い、独自にデータベースを作成して集計した。

参考資料

厚生労働省|

4.食中毒統計資料 (3)過去の食中毒事件一覧(2014 - 2023)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html

以下に示したファイルは、今回の集計に使ったエクセルファイル(パスワード付き)です。10年分の食中毒統計のデータベースのシートと集計用ピボットテーブルのシートで構成されています。

ダウンロード可能です。下記のパスワードを入力するとファイルが開きます。

(パスワード: matsunoya_note )

特定の原因物質の年次推移だけ見たい時など、ピボットテーブルでフィルターすると見やすいです。

なお、著作物なので取り扱いには注意してください。

🙅勝手に転用したり、商品として売ったりしてはダメです。🙅

※制作にあたり、原因物質のレコードを統一するため、若干トリミングしました。

ウエルシュ菌 👉 ウェルシュ菌

日付が空欄 👉 日付を入力(年度と1月1日もしくは推定される月日)し、別に日付が不明だった旨、記載した。

数値列に数値ではない文字があった場合、空欄とした。

💡 自分でエクセルデータベースを作って持っていると、すぐにピボットテーブルやピボットグラフででデータマイニングができて便利です。

下記の matsunoya_note でデータベースの作り方をわかりやすく説明しています。出来上がったエクセルファイル(見本)のダウンロードもできます。

説明通りに作ると、最新の「マイ🫶食中毒エクセルデータベース」が30分から1時間くらいでできます。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート【衛生】論点:食中毒統計 / Excel Tips 編|matsunoya

matsunoya project というサイトに独自に集計して作図したインフォグラフのシリーズをアップロードしています。

下記は、薬剤師国家試験に出題された厚生労働省の統計に関してまとめたページです。ぜひ活用してください。

STORY ▶ page_2

Page_2では薬剤師国家試験に関連するデータを分析した結果を論点解説!

上記のサイトに複数のテーマでインフォグラフを埋め込んでいますが、

以下に示したインフォグラフは食中毒統計をスライドのようにまとめたものです。

単独でグラフを見るには、Flourishで見たほうが見やすいです。

matsunoya STORY | 300 | visualized by Flourish.studio/story

▶ Tap to transition to the site https://public.flourish.studio/story/599095/

※グラフ左上の【 → 】を押すと次のグラフィクスまたはスライドが表示されます。

左上のボタン □□□□ やフィルター ▼、レジェンド ...●2017●2018●2019...で各分類を選択できます。

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

では、問題を解いてみましょう!

すっきり、はっきりわかったら、合格です。

第107回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /

問238-239

一般問題(薬学実践問題)

【物理・化学・生物、衛生/実務】

■複合問題|問 107-238-239

Q. 10月14日(月曜日)に小学校において、50名の児童が発熱・嘔吐・下痢の症状で欠席し、翌日にも同様の症状でさらに65名が欠席し児童の多くが病院を受診しているとの連絡が保健所にあった。早速、これらの患者のうち、60名の検体について検査を行ったところ、48名の検体から同一の病因物質を検出した。患者らの共通食は学校給食のみであり、10月11日(金曜日)に遠足のために給食を食べなかった学年に有症者がいないことから、給食が食中毒の原因と断定した。なお、衛生検査用に冷凍保存されていた同じ給食を調べた結果、原材料の鶏肉からも同じ病因物質を検出した。これを顕微鏡で観察したところ、写真の様に細長い、らせん状の形態を示していた。

病因物質の顕微鏡像

衛生

問 107-238|衛生

Q. 下図は、病因物質(A~E)による食中毒の患者数と事件数の年次別推移を示したものである。この給食による食中毒の病因物質はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 病因物質A

2. 病因物質B

3. 病因物質C

4. 病因物質D

5. 病因物質E

論点解説はこちらからどうぞ。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

実務

問 107-239|実務

Q. 今回、病院を受診した患者の一部には、重篤な食中毒症状がみられた。その患者に投与すべき薬剤として、適切なのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. ロペラミド塩酸塩カプセル

2. 5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液

3. アトロピン硫酸塩注射液

4. d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液

5. ブチルスコポラミン臭化物注射液

論点解説はこちらからどうぞ。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 107-238-239【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:食中毒統計 / カンピロバクター / 中毒症状 / 治療 |matsunoya

楽しく!驚くほど効率的に。

https://note.com/matsunoya_note

お疲れ様でした。

🍰☕🍊

またのご利用をお待ちしております。

ご意見ご感想などお寄せくださると励みになりうれしいです。

note からのサポート、感謝します。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

このコンテンツ

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート【番外編 / 衛生】論点:食中毒統計 / 年次推移(2014 - 2023)|matsunoya

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n0bb4c3f868cb

よろしければこちらもどうぞ

薬学理論問題の論点解説一覧です。

必須問題の論点解説一覧です。

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール 🔒

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

日々の更新情報など、Twitter @Mats_blnt_pharm 🔒から発信しています!

🔒🐤💕 https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

https://note.com/matsunoya_note

note.com 右上の🔍で

( matsunoya_note 🔍 )

松廼屋 Mats.theBASE

https://matsunoya.thebase.in/

サポート感謝します👍

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n0bb4c3f868cb

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート【番外編 / 衛生】論点:食中毒統計 / 年次推移(2014 - 2023)|matsunoya

ここから先は

¥ 1,000

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya