おたりスマートソンプロジェクトを振り返る Vol.5

本記事は、Vol.0の時系列、

6. 2019年7月10〜12日:知的情報空間研究室 「第4回小谷村訪問」水田水位監視システムの設置」

に当たります。

設置事前準備

前回プレゼンテーションしたハードウェアを(物理的に)ブラッシュアップし、組み立てたデバイスを積み込み、東京電機大学からレンタカーで小谷村へ向かいました。

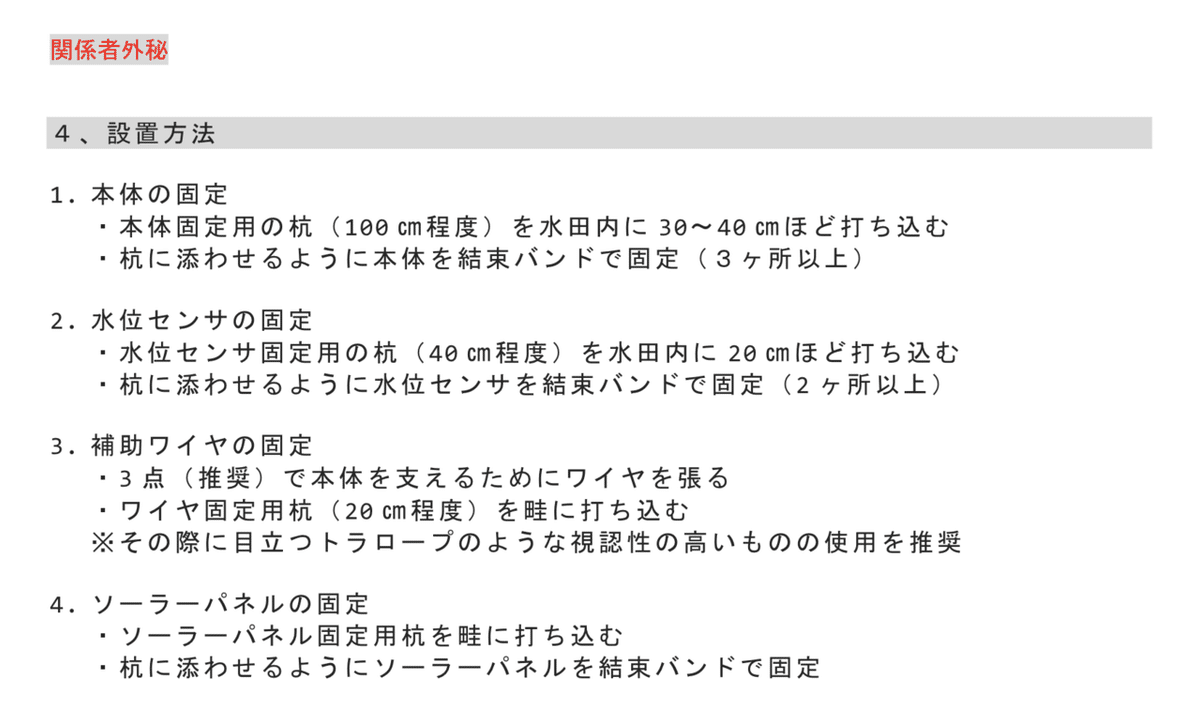

設置に関しては、これもマニュアル作成の天才河西さん(マニュアルだけでなくプロジェクトオーガナイズですね)が、事前に下見した水田の情報をもとに、設置場所の図化、また設置方法の手順化をしてくれました。関係者外秘の情報になりますので、一部のみご紹介します。

これらのマニュアルを設置に参加するメンバ全員に共有し、意識統一できたことは今後も参考にすべき点だと考えています。当たり前に思えるかもしれませんが、なかなかプロジェクトの渦中にいると文書化出来ないことが多いのも事実です。

デジタル化で配布しておけば、iPadで閲覧し、気になった点を書き込めるのも便利です。

設置

設置に関しては、もちろん大変な部分が多かったのですが、下調べの際に作成した資料に基づいた、各水田における設置マニュアルの存在が時間短縮の決め手になったと思います。

上記の画像に示す資料は設置後に作成されたものですが、以下のように設置を進めていきました。

1. デバイス(Sigfox対応水位計測センサ部および太陽光発電部)設置

1.1 水田、畝へのデバイスの設置

1.2 両部の固定

2. 通信状況の確認

3. センサの動作状況確認およびデータ取得開始確認

4. のぼりの設置

5. 資料用写真撮影

だいぶすっきりと書いていますので細かな作業は間にありますが、項目5に関しては忘れがちではないでしょうか。その後の経過観察にも必要ですので、現場状況はきっちり収めておきたいところです。

今回は水位が最も重要なデータでしたので、センサが正しく動作しているのか、設置後にひとつずつ確認していきました。

設置のポイント

今回の設置に役立った道具をご紹介します。

屋外使用可能のパテ:

実際に使用したものではないのですが、デバイスの固定や緩み止めに役立ちました。類似の実験をされる方は重宝すると思います。屋外でのセンサ設置の場合、必ず屋外用を選んでください。

こちらも実際に使用したものではないのですが、同じくデバイスの固定や緩み止めに役立ちました。細いテープと太いテープを用意しておくと良いかと思います。特に防水、耐熱性がしっかりとしているものが必須です。

水田の近くで欲しい道具が見つかるとは限りませんので、かなり慎重に使用道具、機材はリストアップし、バラバラにならないようコンテナセットにし、持ち運び可能にしていく、ということが大切だと思います。

もし類似の実験、作業をする場合、パラレルで行うことも多いと思いますので、設置道具セットをグループ分作成したほうが早いと思います。実は対象となる水田は横並びではなく、各々が離れていた、また地区に分かれていた箇所もありました。作業時間は日の入りまでだったこともあり、作業効率をいかに上げるかが勝負でした。

おわりに

3日間に渡るデバイス設置は、上記のように進められていきました。設置後は、Webページによる見える化の実施を行いました。そちらは次回の記事にて。

-------

本プロジェクトについてのまとめはこちらのマガジンから:

いいなと思ったら応援しよう!