サニーの世界と代わり

はじめに

こんにちは、松田と申します。noteにて、OMORIに関する自分の解釈・考察をまとめております。

後日、類似した内容の動画がYoutubeの「松田文哉」のチャンネルにて公開される可能性もございますが、この記事を書いているのも松田文哉であるため、ご安心ください。

また、今回を含めまして、OMORIの解釈などはあくまでも「ゲームとしてのOMORI」や公式サイト、かつて没になったと思われる要素から組み立てていきます。ゲーム以外のメディア媒体のOMORIや、他のOMORIファンの方々の考察を否定するものではありません。

資料として貼らせていただく画像は原語版・日本語版の両方を含んでいます。

以上を踏まえ、苦手な方やネタバレを見たくない方はご注意ください。

「あの世界」とOMORI

「あの世界」の歴史

前提として、前回までの解釈・考察を引用しますと、サニーは1984年の7月20日に誕生した、日本人の父親とアメリカ人の母親を持つ、所謂ハーフの少年でありました。

そして、父親の海外赴任の期間中、アメリカで誕生したこの家族は、サニーが1歳を迎える前に日本へと戻り、1992年にアメリカのハルバル町へと引っ越してきました。それからサニーはケルやヒロ、オーブリーやバジルと出会い、12歳の10月頃に起きたあの事件で姉のマリを失います。

詳細は前回の記事を見ていただけると幸いです。

サニーと家族の関わりは、サニーと友だちとの関係を中心に描いていく作中ではあまり触れられません。しかし、ヘッドスペースの中やブラックスペースの中にある家族の要素を組み合わせると、ある形が見えてきます。

今回はその考察・解釈に必要な「そもそもあの世界とは何か」をまとめていきます。

まず初めに、サニーにとってのヘッドスペース、ホワイトスペースそしてブラックスペースとは何であったのか考えていきます。

ヘッドスペースには、世界について言及する存在が3人います。

シンエン井戸にいる「枝サンゴ」、迷いの森にいる「あしながおじさん」、オレンジオアシスにいる「ド田舎おじさん」です。

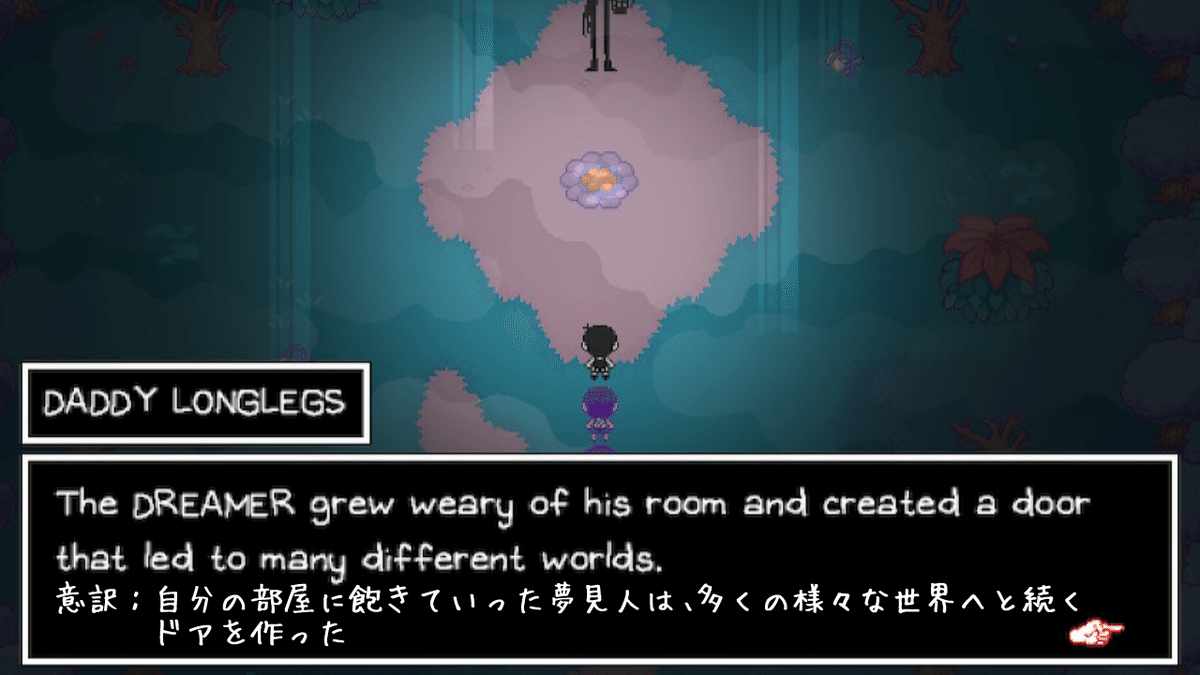

特にあしながおじさんは、あの世界の始まりについて教えてくれます。

要約すると以下のようになります。

①世界には夢見人の部屋があった

②世界に飽きた夢見人は、ドアを作って他の世界へ出かけるようになった

③やがて夢見人は転がり落ち、囁きの世界へと辿り着く

④囁きから目を背けるため、夢見人は異なる世界に3匹の生物を生み、世界を統合することで囁きの世界に蓋をした

⑤蓋をしただけでは声が消えなかったため、夢見人は自分自身から目を背けるために別の自分を作り、自分を忘れた

この話は一見すると、事件後のサニーが世界を作ったようにも思えますが、そうすると違和感を覚える点がいくつか存在します。

『①世界には夢見人の部屋があった』『②世界に飽きた夢見人は、ドアを作って他の世界へ出かけるようになった』

まず、画像として示したように、夢見人は自分の部屋に飽きて扉を作ったと言われており、これは一見ホワイトスペースを連想させます。

しかし、事件後のサニーの精神状態を想像すると、心の逃避として訪れているホワイトスペースに「飽きる」というのは、マリの命を奪ってしまった、と4年間引きこもり続けた彼の人間性とあまり一致しません。

また、枝サンゴの話によれば、ホワイトスペースとは「ただ生きながらえるため」の空間であり、彼の一連の話からは「夢見人の部屋」という印象を覚えにくいです。

とすると、サニーは事件の前に「自分の部屋」を持っていて、その部屋に飽きた結果、扉を作って出かけていた、という可能性があります。

失われた図書館にあるサニーの記憶の中には、学校で空想中、ケルに呼び止められて我に返った時のものがあります。

この時サニーは、既に空想に没入して彼自身の世界や冒険に出掛けることができています。

つまり、この時に冒険していた世界が、「自分の部屋」に飽きた後に作り出した扉の外の世界であると考えることができるのです。

『③やがて夢見人は転がり落ち、囁きの世界へと辿り着く』

現実逃避として「自分の部屋」を持っていたサニーは、空想に没入することで様々な世界を日常的に冒険をしていました。この後、サニーは「囁きが溢れる暗闇の世界」へと落ちることになります。

この暗闇というのは、ブラックスペースと考えて良いでしょう。

というのも、ブラックスペースという場所は引きこもりルートを除き、常に「オモリが穴へ落ちる」ことで到達できる場所であり、正にサニーのトラウマや恐怖、事件への罪悪感が多く存在しています。

言ってしまえば、ブラックスペースはサニーの目を背けたい心の底、言い換えれば深層心理そのものなのです。

『④囁きから目を背けるため、夢見人は異なる世界に3匹の生物を生み、世界を統合することで囁きの世界に蓋をした』

そして囁き、つまりブラックスペースに存在する自身の恐怖から身を守ろうとしたサニーは、3匹の偉大な生き物「最も古いもの」「最も賢いもの」「好きなもの」を作り出して、その3匹の世界でブラックスペースに蓋をしました。それが正にヘッドスペースの原型です。

しかし作中の通り、ヘッドスペースという場所はサニーの意思とは関係なく動きます。サニーが自分の意思で逃避のために作った世界であるならば、ヘッドスペースの中のバジルがマリの死を思い出すことも、「なにか」が各地に溢れることもないでしょう。

つまり、あの世界は「サニーの意思」ではなく、「サニーの心を守る無意識」が作り出しているのです。この「無意識」はサニーの心の防衛反応としてサニーの精神を「危険」から遠ざけます。

その結果、サニーの精神を支えるためのバジルやマリが存在する一方、彼らの存在によってサニーの事件の記憶が呼び起こされ、再びサニーを守るためにバジルが世界から消される、という一連の流れが起こるのです。

サニーが意図的に全てをコントロールできていたのならば、バジルは消えず、冒険は始まらず、そもそもホワイトスペースの外側の世界など存在しなかったことでしょう。

つまりこの時、「無意識」はサニーの精神をブラックスペースに直面させないために、3匹の生き物を作り出し、ブラックスペースへ蓋をする形でヘッドスペースの原型を作り出したのです。

『⑤蓋をしただけでは声が消えなかったため、夢見人は自分自身から目を背けるために別の自分を作り、自分を忘れた』

しかしながら、既にブラックスペースの中へ落ちてしまったサニーは、自力で「蓋の上の世界」へ上がることができず、ブラックスペースの中で苦しむこととなります。

次に無意識が行ったのは、サニーに「自分」を忘れさせることでした。

ブラックスペースは「サニー」の恐怖やトラウマが詰まった場所です。つまり、「サニー」でなければその場所に恐怖する必要はないのです。

そこで生み出されたのが、「サニー」であり「サニー」ではない、分身のような存在「OMORI」です。

現実へと戻る前のムービーの一つに「きっと大丈夫」と語り掛けるバジルと、その前で蹲るサニーの映像があります。この場所は最初は黒い空間に黒い扉が浮いていますが、やがて空間は白く変わり、黒い扉が消え、代わりに電球が現れるようになります。

この映像にも示されるように、元々ブラックスペースにいたサニーは、やがて白く変化したブラックスペース(ホワイトスペース)に存在し、そこで自分の分身であるOMORIに出会います。

つまりサニーの無意識は、サニーに「サニー」という存在を一時的に忘却させ、代わりに「OMORI(オモリ)」という存在をサニーに与えました。

こうして、私たちの世界で言う「アバター」としてのオモリが誕生したのです。

また、サニーが落ちてしまったブラックスペースは、サニーが自身を忘れると同時にホワイトスペースとなり、そこにあったはずの囁きもサニーには届かなくなりました。

ホワイトスペースとブラックスペース

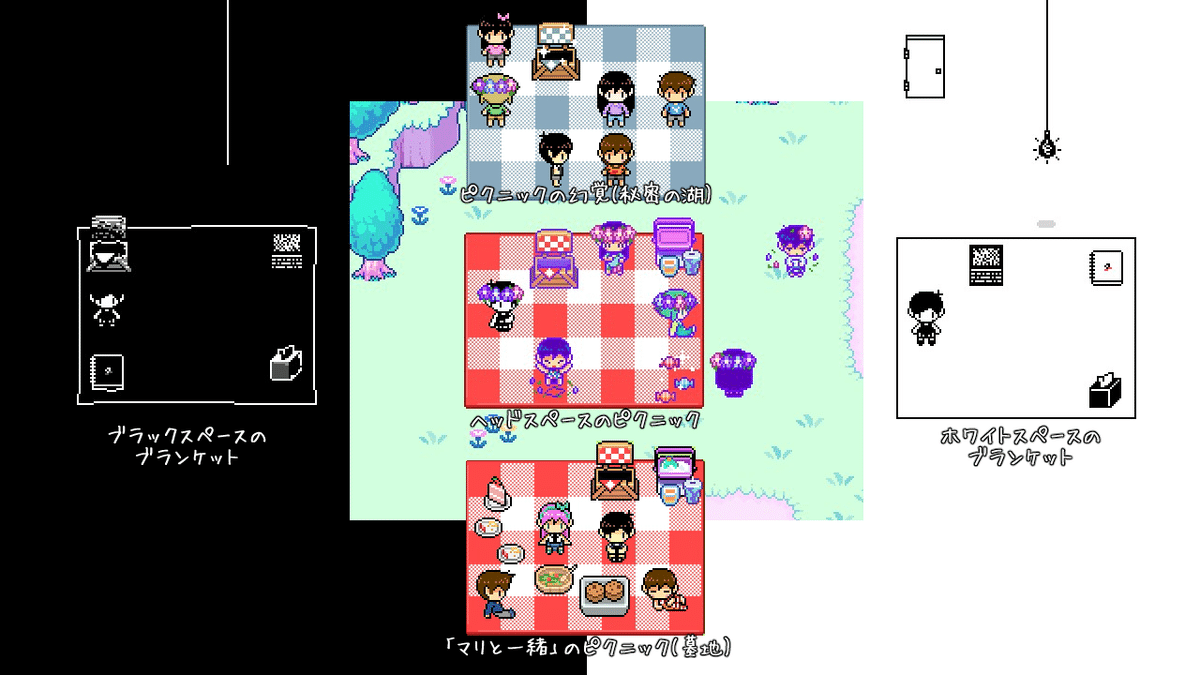

ホワイトスペースとブラックスペースは、ティッシュやスケッチブックなどほとんど同じものが置かれていますが、その配置は異なります。

そしてその配置はマリのピクニックシートに依存するのではないか、という説があり、私もこの説を推しています。

2つの空間の中心にあるブランケット、及びピクニックシートはいずれもゲームのマスで言えば縦3マス、横4マスで構成されています。

多くのピクニックで共有されるパターンとしては、ピクニックバスケットは(1,2)マス、飲み物などの入れ物が(1,4)マスです。

それを踏まえてブランケットの上を見てみますと、ホワイトスペースにはピクニックバスケットの代わりにノートパソコンが、飲み物入れの代わりにスケッチブックが置かれています。

ホワイトスペースのブランケット

ホワイトスペースにあるスケッチブックの中身は恐怖やトラウマが取り除かれた姿をしており、物語が始まってすぐであれば「なにか」もいません。

ピクニックでは飲み物入れを調べると、一度だけ友だちみんなのピクニックでの会話を聞くことができます。その場所、その時に応じた会話を楽しんでくれる友だちは、状況や場所がどのようなものかを考え、反応し、教えてくれます。

もしホワイトスペースにあるスケッチブックがこれに対応するとなると、スケッチブックは「ホワイトスペースが何かを考え、反応し、教えてくれたもの」であると考えられます。

「サニー」が存在しない世界で、あのホワイトスペースを記録するとすればOMORIでしょう。このOMORIは作中でプレイヤーと共に行動するOMORIと同じであるとは言えないのですが、ここでは脱線を防ぐため割愛します。

OMORIはホワイトスペースというものについて考え、それを残すためにスケッチブックへ様々なものを描いていきました。

そして「セーブ」ができるピクニックバスケットはノートパソコン(ラップトップ)へと変わっています。このパソコンは物語冒頭において、オモリの日記がデータとして残っていました。まさにオモリの「記録」です。

また、引きこもりルートでは、このパソコンから「真実」とは別のブラックスペースに繋がります。フリーホラーゲームである「ゆめにっき」の影響も受けていると言われるこの「OMORI」というゲームですが、こちらのブラックスペースはその「ゆめにっき」の雰囲気に近いように思えます。

そこには「サニー」の、そしてOMORIの恐怖が詰め込まれ、私たちが操作するオモリも、今までの冒険とは異なる雰囲気を見せてくれます。つまり、そこには「サニー」という存在そのものの恐怖やトラウマが記録され、逆を返せばトラウマたちは記録の中に捕らわれているのです。

そこからトラウマたちを解放したならば、それは彼らにとっての救いとなるのかもしれません。

ブラックスペースのブランケット

ではブラックスペースはどうでしょうか。ブラックスペースでは、セーブのできるピクニックバスケットの位置には何もありません。

しかし、「ブラックスペースとはを考え反応し教えてくれるもの」の位置にはノートパソコンがあります。

先程も登場したこのノートパソコンですが、個人的にはサニーの父親が使っていたものではないか、と考えています。

というのも、現実世界のサニーの部屋にあるパソコンは父親のお下がりであることが明かされています。父親が当時最新型であるノートパソコンを買っていて、サニーがそれを見ていたとすれば、登場するのも納得できます。

更に父親というのは、前回まとめたようにサイゴノ楽園などの『サニーの深層心理』に大きな影響を与えたと思われる人物です。

であるならば、ブラックスペースことサニーの心の底、深層心理に父親の影響の強いものが存在していても不思議ではありません。

また、引きこもりルートで訪れる時を除いて、このパソコンは壊れているのか砂嵐しか表示しません。そしてこの故障が直る要因が、シンエン井戸に散らばる楽譜を回収し、最下層にあるピアノを調べて失われた図書館の三体の『なにか』を打ち倒すことです。

しかし同時に、この『なにか』を倒した後ピアノを調べれば、ピアノの存在は消え、同時に図書館に刻まれていたはずのサニーの記憶たちも閲覧できなくなります。

それらが示すのは、その瞬間サニーを守るアバターであった「OMORI」は消失し、同時にかつての「サニー」も居なくなった、ということです。そしてプレイヤーが操作していたオモリという少年が、サニーという少年の中に残っている状態こそ、この時におけるオモリとサニーであると私は考えます。

話を戻しましょう。

ブラックスペースは先にも述べているように、サニーという存在の深層心理です。サニーは幸せな現実逃避からこの場所へ落ち、上の世界へは帰ることができなくなりました。

しかしパソコンが修復された時、ここに落ちてきた「サニー」は居なくなりました。サニーという一人の人間の中にいたはずのサニーの代わりになったのが、アバターであったオモリです。

引きこもりルートの最終日では、現実世界の鏡に映る姿はオモリのものとなり、また「ホワイトスペースへ行く」か「朝まで眠る」かを選択することができるようになります。

サニーが生きてきた16年という時間も、サニーという存在が苦しめられてきた恐怖やトラウマも存在せず、「サニー」という存在がいたはずのブラックスペースには「オモリ」という少年がいた、という状況になるのです。

つまり、「ブラックスペースとはを考え反応し教えてくれるもの」は確かにノートパソコンの中にサニーが残していたはずでした。しかし通常であれば「サニー」という存在がいないことになっているためにオモリは知ることができず、引きこもりルートであればサニーの存在諸共消去されてしまい、形骸的な繋がりを持つホワイトスペースへ続く道としてそこに存在するだけになった、ということです。

「あの世界」の始まり

以上を踏まえて、再びあの世界の始まりから今までをまとめてみます。

日本人とアメリカ人のハーフとして生まれたサニーは、努力家で世話好きな姉や躾の厳しい父に影響を受け、自分へ肯定的な感情を向けることができず、かといって姉のような努力をすることもできず、精神を擦り減らしながら生きていました。

やがてサニーの心の防衛本能として、サニーの無意識がサニーに逃避の世界を与えます。そこはサニーが一人になれる、彼だけの部屋でした。

サニーは現実逃避として一人でその部屋で暮らすことが増えていたものの、やがて何もない自身の部屋に飽き、好奇心に駆られて『扉の向こう』を無意識と共に作り始め、同時に冒険を始めました。

時間が経ち、ハルバル町へ引っ越して来たサニーは友だちと出会い、仲良くなります。それでも空想の習慣は抜けませんでした。

やがて、サニーは「あの事件」を起こします。最愛の姉を手にかけてしまった、という事実は彼の自己嫌悪や恐怖を一層悪化させ、無意識が作り出した逃避の冒険という空想でも賄えなくなりました。

サニーは自身の無意識に導かれたばかりに、深層心理、現ブラックスペースまで落ち、そこにあった自身の自己嫌悪や恐怖に圧倒されてしまいます。

無意識は次にサニーという精神を守るため、彼の心の支えになるであろう生き物を3匹生み出し、それらの持つ新たな逃避の世界で、サニーの自己嫌悪や恐怖を封じようとしました。

しかし、既に「姉の死」を経験したことで自分の負の感情に侵されてしまったサニーは、新たな逃避の世界へ行くことができず、ブラックスペースの底で苦しむことしかできませんでした。

最終的に無意識が選んだ防衛方法は、一時的に「サニー」という存在を無かったことにすることでした。逃避の世界にいる時に「サニー」でなくなれば、彼自身への負の感情に苦しめられずに済みます。

よってサニーという存在の代わりに、OMORIが誕生しました。サニーでないオモリという少年がいることによって、深層心理は空っぽの、虚無の空間へと変わりました。そうして「サニー」はあの事件から4年間、命と精神を繋いでいたのです。

「あの世界」のそれから

「サニー」が外に出て、友だちと再会し思い出をなぞれば、サニーはやがて友だちがまだ繋がっている姿を目にします。そして等身大で痛みを受け止める友だちを見て、自分も痛みを受け止める覚悟をしていくサニー。

しかし、サニーの最大の敵は彼の防衛本能です。姉の死、親友への罪悪感に向き合うにつれて、サニーの精神は限界値を迎えていきます。

一方で、サニーの内側のオモリは、「サニー」という精神を守らなければならない立場にありました。「サニーのアバター」でしかなかった彼ですが、やがてサニーにとってのより良い未来とは何なのかを、サニーが送る数日を見守るうちに考えていくこととなります。

サニーが現実で生きる、ということは逃避の世界を捨てる、ということです。「サニー」という精神の最善を考えたオモリは、結果サニーと相対する「逃避の象徴」として存在することにしました。

やがてサニーは、現実世界においてバジルと争うことになり、互いの精神が限界値を迎えます。しかし、アバターであるオモリはサニーに逃避を選ばせませんでした。よってサニーは感情で言えば「わなわな」、原語版で言えば「ストレスアウト(精神的に限界)」な状態に陥ります。

逃避の世界に逃げられなかったサニーは、友だちとの走馬灯のような思い出を巡る中、遂に痛みと向き合い、舞台の上でヴァイオリンを演奏します。そして、逃避の世界を断ち切るため、現実を生きると誓うため、オモリと戦うことになるのです。

余談ですが、オモリとの戦闘に出てくるテキストボックスには、オモリの言葉であるということを示す吹き出しのシッポや、名前表記がありません。

個人的には、この言葉はいわばサニーがサニーに向けた自己嫌悪の言葉であると考えています。

ここはサニーの負の感情の囁きがあったブラックスペースが、オモリの誕生によって変化したホワイトスペースであり、そこにサニーが戻ってきた今、囁きも戻ってきたと考えることができます。

また、日本語では意図的に「あなた」と敢えて翻訳されている箇所ですが、原語版では終盤訪れる回想のサニーの家以外の全てのサニー視点では、この「You」を使って語られていて、このシーンも意図的に「YOU」と大文字変換されているような様子もありませんでした。

英文は特に「誰が誰に」を明確化することが多いので、ここの文章も「誰かが誰かへ」話しかけていることしか分かりません。

引きこもりルートでの二人は先述したような結末を迎え、この最終戦でサニーがオモリ同様屈することなく立ち上がり演奏すれば、逃避のためのオモリは消滅し、サニーが立ち上がることを諦めてしまえば、無意識は精神の擦り切れたサニーを永遠の逃避へと誘うため、逃避のためのオモリはサニーに代わってホワイトスペースへ残り、サニーとして病院から飛び降り永遠に続く落下の夢を見続けることになります。

今回は以上となります。

3つの世界とOMORIという存在についてまとめたため、かなりの長文となってしまいましたが、ここまで閲覧いただきありがとうございました。

次回はこの解釈を根底に、サニーのヘッドスペースから見るサニーの家族についてまとめていこうと思います。

改めて、閲覧ありがとうございました。

この記事で皆さまのOMORIの解釈のきっかけになれたなら幸いです。