DX(デジタルトランスフォーメーション)をざっくり理解する(前編) GAFAが破壊したもの、そして未来を創る8つの基盤技術とは?

おはようございます。ドドルあおけんです。

さて、DXの木曜日。今日は「イラスト&図解でわかるDX(デジタルトランスフォーメーション)」にDXを学んでみます。

まずは定義から

この本、タイトルは結構入門編的なノリですが、中身はかなり網羅的で実例が多く充実しています。事例集として使えば1年位この木曜日がまわりそうなボリュームです。

筆者は、DXTコンサルティング株式会社代表である兼安氏。2019年設立の若い会社で、日本企業のDXを支援するお仕事をされているようです。

会社のホームページはこんな感じです。発光体が接近。

さて、兼安氏のご紹介はこれくらいにして、本題です。

そもそもDXの定義については以前書いたのですが、再掲しておきます。

デジタルトランスフォーメーション(Digital transformation: DX)とは、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念で、 2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱したそうです。Transを英語圏でXと略すことがある、ということから、DTでなく、DXなんですと。わかりにくい。

ちなみに日本の経済産業省が捉えるDXは次のようなものだといいます。

新たなデジタル技術を活用して、新たなビジネスモデルを創出または、既存のビジネスモデルを変革すること

ストルターマン教授よりもビジネスを創造する企業側に寄った見方になっていますね。

この何にでも使うとそれっぽくなる味の素な単語「ビジネスモデル」というのを「顧客価値の創造」「持続的競争優位性の担保」と因数分解して表現し直すと我が国が考えるデジタルトランスフォーメーションは次のように言えると思います。

新たな顧客価値を創造し、競合に真似できない競争優位性を築くため、IT・デジタルテクノロジーを用いて、新規事業の創造、もしくは既存事業の変革を行うこと

テクノロジーを駆使して他をぶっちぎらないといけないわけですね。

日本国の偉い人たちが抱く危機感

孫さんがいつも同じことを言っていたのは、これからはAI・ビッグデータ・IoTだ!です。ただ、コンセプトをなんとなくわかっていても、それをビジネス化して、収益を上げるモデルを作るのは大変です。

GAFAMNが圧倒的になった今、このAI・ビッグデータ・IoTに積極的に投資できる財力と、投資した結果リターンをきちんと得られるのは、現実問題、まずはこの巨人たちであって、中途半端にビッグデータをいじって何かすぐにお金にすることは、まー大変、というのが個人的な経験から得た感触です。

言ったらDX意識高い系だった僕でさえ、これしんどいな、と思っているわけですから、ゴリゴリITをやっているわけではない普通の会社から見たら、っていうか、いくらかかんの?、それで今期なんかいいことあんの?って確実になるだろうな、と思うわけです。

だけど、エリート官僚の皆様は、既存の仕組みと人材不足によりDXが進まないことを憂いているわけです。このままだと毎年12兆円損するよ!って言ってます。

急がんとまじでやばいよ、となっている中、解決の方向性として、既存システムを潰したり、刷新したりして、データ活用できるようにして、一気にデジタル企業になっちゃおうぜ、ということを言っています。

ラッキンコーヒーのところでご紹介した「アフターデジタル」という書籍が経産省大臣推奨になっている、というのもこのあたりの文脈があるからなんですね。

ただあの超優秀でお金もたくさんあるウォルマートがEC・デジタル部門をプロパーでは変革できず活きのいいD2C企業を買収し、そのトップを自社のデジタル部門のトップに据えたくらいですから、普通の会社がシステム導入して、ビッグデータを取りまくり、いい感じで解析して、その結果をもとにOne to Oneで顧客価値を大幅に上げ、競合をぶっちぎるっていうのは、昨日プロレス道場に入門した中学生が、巨漢を持ち上げてコーナーポストを駆け上がりブレーンバスターを決めるくらい現実味がないんじゃないかな、と思ったりします。

GAFAに何を奪われたか

紹介した本の内容にたどり着かないとなので、ここからかいつまんでご紹介したいと思います。

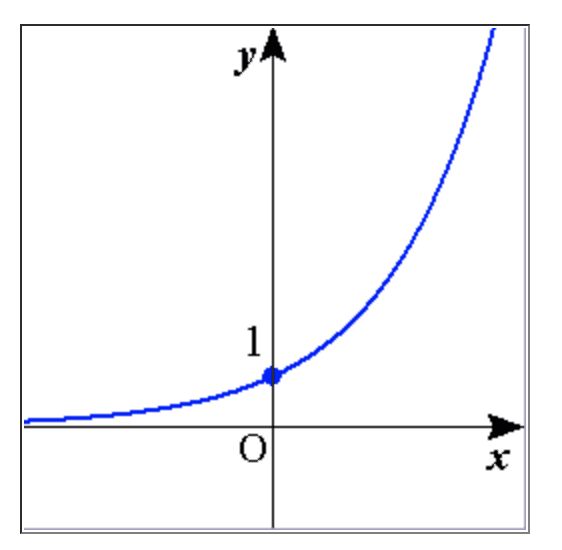

英語でディスラプト(Disrupt)という表現がありますが、意味としては、混乱させる、破壊するといった意味です。スタートアップはどの業界のどんな市場をディスラプトするか、という視点で起業の方向性を考えるわけです。なぜなら、スタートアップが目指すのはゆるやかな右肩上がりではなく、↓のような指数関数的なグラフになる爆発的な成長です。

当然こういう成長をするには、既存プレイヤーをディスラプト(破壊)する威力を持つ可能性がないといけないわけです。

そして、それにグローバル規模で成功したのが、GAFAと表現されるIT企業たちです。それでは、GAFAは何をディスラプトしたのでしょうか?ひとつひとつ見ていきましょう。本の内容からだいぶ要約&加筆してます。

Google: 検索連動広告&Youtube広告で広告業界を破壊、そしてAndroidOSでガラケー市場をAppleと一緒になって破壊、Googleマップで地図業界を破壊などなど →その結果、テレビの衰退・高齢者メディア化、インターネット広告がテレビ広告と最近逆転、百科事典など教育産業衰退・質問ばかりする人にググれカスと言い放つ人現る。人に聞く前にまず、ググるが基本・マナーに。また、Appleと同様、Google Playというアプリマーケットをデファクト化することであらゆる産業を牛耳ることに。

Apple:iPodで音楽業界(CDセールス)を破壊、iPhoneでガラケー市場・デジカメ市場・紙メディアを破壊などなど →さらに、アプリのプラットフォームのデファクトをとり、あらゆる産業を牛耳ることに、そしてこれから医療分野を破壊にかかるはず

Facebook:可処分時間の奪い合いと言われる中で、滞在時間を伸ばし、ユーザ数を後ろ盾にした広告ビジネスを展開するあらゆるメディアを間接的に破壊、買収したインスタグラムでさらに他のメディアを追い詰め、今後は買収したOculusを武器にバーチャルの体験という新しいエンターテインメントの領域を牛耳り、さらなる可処分時間をソーシャル帝国として奪いに行く

Amazon:すべての小売業を破壊しにかかっているECの絶対的皇帝、さらにAWSでDXプラットフォームを牛耳り、アマゾンプライムでテレビ業界や音楽業界を破壊しにかかっている

普段、便利でいいよね、面白いよね、って言っているサービスを展開するGAFAですが、その影でビジネスで死んでいく無数の屍の山があるということは、少し意識したほうがよいかもしれません。

今後、注目すべき8つの基盤テクノロジー

今後企業がDXを検討していく上で重要な基盤テクノロジーを8つご紹介して、DXをざっくり理解の前編をシメたいと思います。

ちなみに、今まで紙でやってたものをPDFにするとか、名刺管理をeightを使ってデジタル化したとか、ウェブ会議をオンライン化したとか、そういうのは、たぶんこの国の偉い人が考えるDXではないと思いますので、そのあたりは注意が必要です。

あくまでも、自社の事業を変革し、顧客価値をあげにいく、という視点で見ていきましょう。

それぞれどんなことができそうか、ということを簡単にコメントしていきたいと思います。

1. AI

これの説明で1冊書けると思うのですが、孫さんが言ってたのはAIって何ができるの?という問いに「予測」と答えていた記憶があり、突き詰めるとそれなんだと思います。

たくさんのデータを食わせることで精度の高い予測ができるようになる。具体的には、例えば製造ラインの画像認識で不良品を高い確率で予測したり、人の顔が本人であるかを高い確率で予測して、認証に使ったりです。

他にも株価や天気の予測もあるでしょうし、高度になってくると人の顔から感情を読み取り、して欲しいことやかけてほしい言葉を予測するなどコミュニケーションの領域でもその予測力の活用が予想されます。

アマゾンのレコメンドで、これを買った人はこれも買っています、というのも、ひとつのAIですね。

2. IoT

Internet of Thingsの略ですが、ネットにつながったモノ、ですね。

産業分野では導入が進んでいて、わかりやすい例でいうとガスや電気のメーターを昔は検査する人が一軒、一軒歩いて、そのメーターに応じて請求っていうことをやっていましたが、そのデータをメータに埋め込まれた通信機器で1ヶ月に1回検知して会社のサーバに情報を発信すれば、わざわざ歩き回ってチェックする必要はないわけで、効率的です。

自動運転なんていうのは究極のIoTだったりするのですが、IoT化するにはそこそこコストがかかります。ネットにつなげるには、電源・電池の確保と、通信するためのチップを入れて、その上、通信費も誰かが負担しなければ、いけないので、車のような高価なものはある程度成立すると思いますが、そのコストアップをしてまで作り出せる新しい価値というのは意外とC向け製品では難しい、という意見が多かったのが、前職での経験です。スマホで遠くから操作できる炊飯器!っている?っていう話ですね。

3. ブロックチェーン

仮想通貨みたいなイメージがありますが、個人的には未だにきちんととらえきれていないです。非中央集権システムで、改ざんされることがなく、スマートコントラクトが実現でき、とか、わかるような、わからないようなということです。

僕の理解では、トラック(追跡)できる、改ざんされない・されるとバレるというところがポイントのような気がしていて、一番わかりやすかったのが、ブロックチェーンでまぐろの乱獲を防げる、という話。

最初なんのこっちゃ、と思いましたが、ブロックチェーンの技術を使うとトラッキングできるので、きちんと身元がはっりしている船が釣り上げたまぐろにタグをつけて、水揚げし市場で売ると、そのまぐろが複雑な流通経路のどこを通って最終的に小売店の店頭に並ぶまでトラックされ、小売店はこのまぐろはちゃんとした船でとれたものですとパッケージに書けるわけです。

これが普及してくると密猟したまぐろはその正規のトラッキングルートから漏れているので、エンドユーザは選ばない、ということになり、その履歴を改ざんすることもできないので、乱獲が少なくなる、というお話です。

他にも保険とか、エスクローとか、鍵とかいろいろ事例がでてきますが、いったんこの辺で。

4. デジタルツイン

デジタルツイン=デジタル/バーチャル上のレプリカ。現実と同じ環境をバーチャル内で用意して色々なシュミレーションや故障などの予兆検知などの分野で活用されています。

このシュミレーションが発達してくると色々な想定ケースの検証などが素早くできるようになるので、製品開発期間が大幅に短縮できたりするんです。

その他例えば医療分野でも、皮膚に貼り付けられたパッチのセンサーから微弱電流を検知して、血液を直接採取しないで血糖値を計れたりという技術がすでに存在するようですが、こうした生体データをもとにバーチャル上に自分の体のデジタルツインを作り、今後自分の体に起こるであろう病気を予測して早めの対策をはかる、といったことが考えられます。

それにはCADなどの3Dのシュミレーションをバーチャルで実現するためのソフトウェア技術の発達も重要です。

5. 仮想現実(VR)と拡張現実(AR)

このVR/ARはどっかで深堀りしないとなので、あんまり細かく書きませんが、コロナで一気にオンライン化が進み、Zoomの背景を変えたり、頭の上にバーチャル猫が乗って動いてたり、というのがすでにはじまっていますが、今後ここは一気に進化して、もうすでに実用化が見えているというコンタクトレンズ型のディスプレイなんかが一般的になるとわざわざあの仰々しいヘッドマウントディスプレイをつけずに、ハワイでも、ジャングルでも、行きたいところに瞬時に行く(行った気になる)ことができるようになってきます。

これからどんどんリアルとバーチャルの境があいまいになっていきますね。

6. スマートスピーカー

これは、今は、スピーカーに向かって話かけるオッケーグーグルの世界。機械にしゃべるのはちょっとなー、と僕もうまく会話できていませんが、ただ、音声認識の精度が恐ろしく上がっているのは確かで、例えば文字入力なんていうのは、セコセコ手で打つよりはしゃべったほうが早いというのはあるので、その辺から活用が進んでいきそうです。

将来的には、インプットを音声で行うのではなく、例えばスマートウォッチで検知した脈拍などの生体データをもとに適切なアドバイスなりを適切な時間、タイミングで教えてくれるといった人の言葉の発信を介さない活用で注目を集めることはありそうです。

7. 3Dプリンタ

今の3Dプリンタはすごいんです。金属、プラスチック、ガラス、ゴム、川、幹細胞からチョコレートまで250種類以上の素材をもとにモノを作ることができるらしいです。

実際、ドロを原料に住宅を作る3Dプリンタがありますが、素材と作るものの組み合わせは無限です。

アディダス、ナイキ、ニューバランスなどはこぞって3Dプリンタで作られた靴を市場投入しているようですし、その印刷速度も従来比1000倍というのも出てきているようです。

ロケットから人間の臓器まで応用範囲は本当に幅広いので”プリンタ”という言葉の持つイメージをいったんどこかに放り投げて、注目して見ていきたいと思います。

8. バッテリー技術

最後はバッテリー技術。IoTと裏表の関係にあるかもしれませんが、あらゆるものがネットにつながるためには、その電力をどう確保するか、というのがとても大事になってきます。

安くて、長持ちしないとなかなかビジネス的にはやろう!ということになりませんから、電気自動車を筆頭にこのバッテリーをどうすんの、問題は裾野が広いだけにいろいろなプレイヤーがしのぎを削っています。

東大発のベンチャーが従来のリチウムイオンバッテリーの42倍の寿命をもつ電池を開発し、2020年に量産体制に、といった記載もありましたので、このあたりの進化も見ものです。

学び・気づき

ということで、長めでしたが、今日勉強になったことのまとめです。

・DXはもともとは、ITで生活がよくなる、で焦点は生活だったけど、経産省的にはビジネスモデルの革新を行うための手段というニュアンスが強くなった

・政府としては、2025年という期限を切り、腰が重たい企業のDXを促進したいが、データをたくさん取るコストに見合うバリューを出すのは現状難しい企業が多い印象あり

・GAFAに奪われたものを奪い返しにいくのか?、いけるのか?を考えた時に、GAFAへのディスラプト返しはちょっと無理ゲー

・基盤技術についての認識はだいたい把握できていたけど、デジタルツイン、3Dプリンタについてはアップデートができてよかった

ということで今日のお話は以上です。この本の後半にDXが進んでいく社会において、ディスラプトされる産業、発展する産業、そして個人・企業の生き残り策というのが書いてあるので、来週の木曜日はそのあたりを後編として書いてみたいと思います。

日報

最後に備忘録として日報。

・AdamがDoddleのWhatsAppコミュニティに入れてくれたので設定(AM)

・Mikeから既存のPのビジネスについて質問が入ったので整理する資料作成(AM)

・Pのプロジェクトリーダーと初Zoom、現状の課題認識あわせ(1PM)

・アライアンス担当のKatieとテレカン、Zoom故障で、Slackトーク(3:30PM)

・PとUKのMike、AUSのJustin、Rachel参加でEMセッション(4pm)

→終わったあと反省会

ということで、明日はグローバル・未来の金曜日。今日のDXの本で途中に出てきたレイ・カーツワイル博士の未来年表が面白そうなので、その話を書きたいと思います。

マーケティングの月曜日

経営戦略・事業開発の火曜日

EC・ロジスティクスの水曜日

DXの木曜日

グローバル・未来の金曜日

ライフハック・教養の土曜日

エンタメの日曜日

それでは、今日もよい一日を。