非和声音を含むメロディーのハモり方

筆者 三島ゆかり

今回のテーマは、音階を一音ずつ上がるメロディを例に、メロディの一音ずつにコードを宛がってハーモニーを生みだす方法論について、です。

(筆者代理補足)

モチーフ

モチーフに対する考え方

非和声音とは、そのコードのキャラクターではない音のことです。

モチーフでは小節にDmのコードが振ってあり、レミファソ、とメロディの音があるので、レがルート、ミは9th、ファが3thで、ソは11thと考えてしまう向きもいるでしょうが、この場合のミ、ソは、テンションではなく非和声音の音として考えます。

非和声音として別のコードを一時的にあてた方が面白い効果が得られる場合があり、今回はその解説をしてゆきます。

(筆者代理補足)

1.ダイアトニック+ブロック・コード

ブロック・コードは、トップとボトムでオクターブ離れたメロディを鳴らし、そのオクターブの間にコードのすべての音を詰め込みます。

独特の響きを持ち、ときに効果的ですがときに聴き苦しさを伴います。

(こういう効果を求めるときは、トップ・ノートの下は長2度でも短2度でもお構いなしなのです。)

2.ダイアトニック+ドロップ2

ドロップ2は上から二つ目の音をオクターブ下げることにより、ひとつひとつの音がブロックコードよりも聴きやすくなります。

また上から2つめを下げたことにより、トップと元3番目が空きすぎるときは元3番目をテンションノートとします。

トップとボトムが10度で流れるとき、もっとも美しく響きますが、この例ではうまくいっていないところがあります。

3.クロマティック+ブロック・コード

メロディーの2音目「ミ」と3音目「ファ」が半音で動いているので、その部分に当てたコードの音すべてを半音で動かした例です。

そこだけ調にない音が増えるので刺激的です。

このようにコードの音をすべて半音で動かすことをクロマティック・アプローチと言います。

4.クロマティック+ドロップ2

クロマティックに動かすことにより、2つめの和音の10度問題は

解決しましたが、いささか刺激的に過ぎるかもしれません。

5.ドミナント+ブロック・コード

クロマチックに動かすよりは部分転調と考えドミナント・モーションにした方が刺激が和らぐという考えです。

ただし、内声のなめらかな流れは損なわれます。

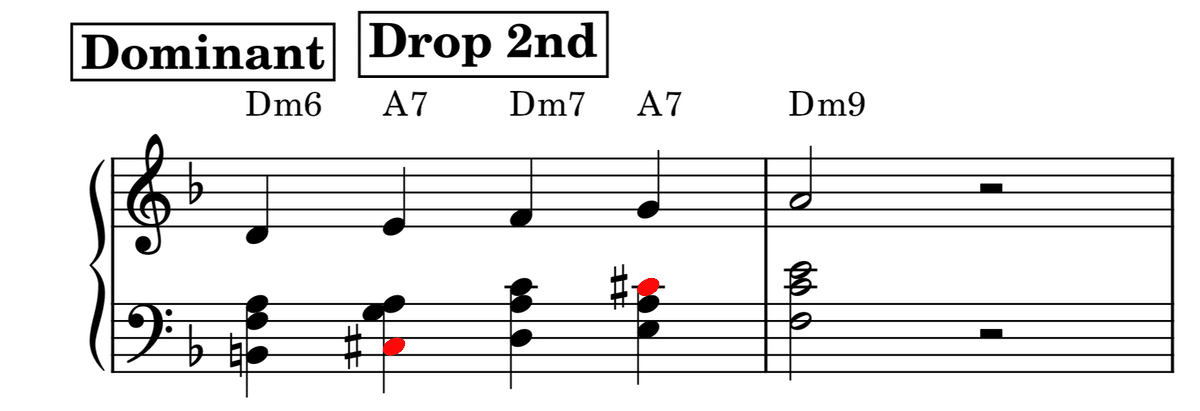

6.ドミナント+ドロップ2

機械的にドロップ2としたところです。

ブロック・コードよりも内声の動きが目立つだけに同音の連続が気になります。

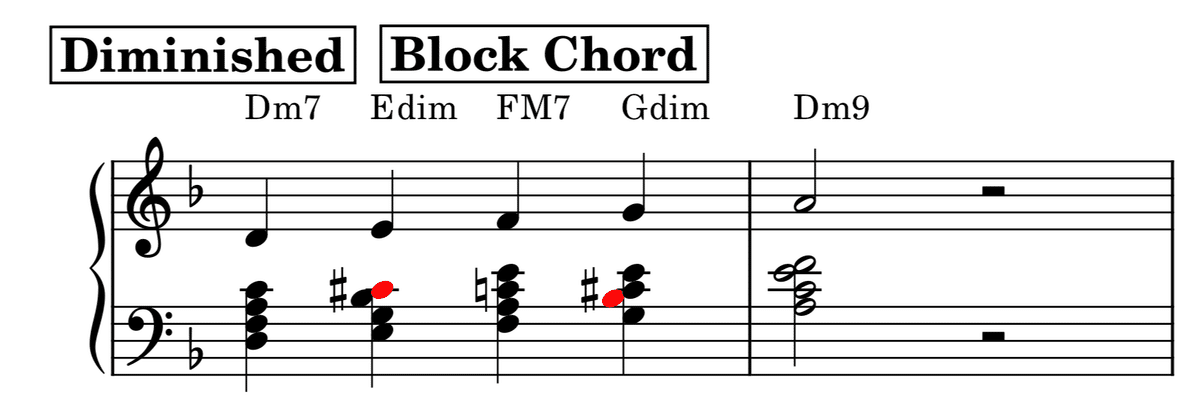

7.ディミニッシュ+ブロック・コード

内声の流れがなめらかになりました。

ただし、いかにも予定調和で教則本的な響きなので、違うことをやりたくなるかもしれません。

8.ディミニッシュ+ドロップ2

ドロップ2とすることで内声のなめらかさが際立つと思います。

なおC#dim、Edim、GdimはすべてA7に♭9thを加えたものなので、機能的にはドミナント・モーションと同義です。

ご案内

今回の記事の筆者である三島ゆかりさんが音楽ソフト「Musescore」の使い方について入門書を書かれています。

PCに不慣れな初心者のための手引きとなっております。

「クラシック・ギタリストのためのMusescore入門」は以下のサイトから購入してダウンロードできます。

推薦図書(2025/01/17追記)

(以下筆者:抹茶金魚)

この記事の内容にご興味のある方にお薦めの本です。

お役に立てば幸いです。

初心者向けにはこちら。

「ジャズピアノバイブル バラードアレンジ編 」 安田 芙充央

ピアノの演奏を目的とした内容ですが、コードやテンションについても学ぶことが出来ます。

中級・上級者向けにはこちら。

「リードシート奏法4」 稲森康利

易しく分かりやすく、を求める方にはちょっと早い内容ですが、シンプルでいて深く学べ、自分で考えることを楽しめる一冊だと思います。