超おさらい音楽理論入門(3)

筆者 三島ゆかり

前回の話の中でダイアトニック・コードを学習しましたが、ダイアトニック・コードをそのまま弾けばいいわけではないという話をします。

前回の記事はこちら→超おさらい音楽理論入門(2)

5. うつくしいとされる音の積み方

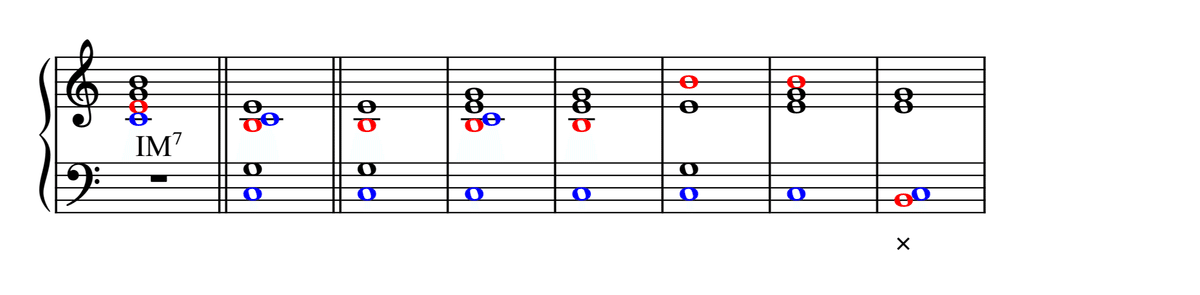

前回学習したダイアトニック・コードは以下です。根音から3度ずつ積み重ねた和音は、コード記号を学習したり、機能和声的なつながりを学習したりする際には適していますが、それを実際に鳴らして、よい響きがするかというと別問題です。

5.1 倍音列

よい響きと感じるかどうかには科学的側面と文化的側面がありますが、ひとまず科学的側面から見て行きましょう。長いですが、最後の2行ほどを覚えてくれれば、今はいいです。

あるひとつの音には多かれ少なかれ倍音という、周波数が2倍、3倍、…の高い音が含まれていて、音色の要素として同時に鳴っています。それを横方向に並べたものを倍音列といい、以下となります。

倍音列試聴

周波数が2倍の音はオクターブ上になります。基音の2、4、8、16倍だけでなく、第6倍音は第3倍音のオクターブ上であり、第10倍音は第5倍音のオクターブ上です。科学的には単純な整数比とされるものほど、協和するとされます。「超おさらい音楽理論入門(1)」の音程の話で触れた完全5度、完全4度は3倍と4倍で、長3度、短3度の5倍、6倍よりも先に出現していますね。

文化的には19世紀中頃までは第2倍音~第7倍音くらいが許容範囲だったものが、19世紀末以降に第9倍音より上も取り込まれるようになります。後に学習するテンション・ノートの9th、#11th、13thなどがそれに当たります。M7という特徴的な響きも名前こそM7ですが、第15倍音なので、同時期に普及したものと思われます。

🐈🐾

難しい話はさておき、第2倍音~第7倍音をみてみると、ト音記号のところには見慣れた音が並んでいますが、もっと下のヘ音記号のところには、基音と異なる音はソの音しかありませんね。ある基音の倍音同士が響き合うと仮定して和音を重ねることを考えたとき、下からド、ソ、ミと重ねると倍音列の第2倍音から第5倍音に合致してよく響くのです。

5.2 実用的によいとされる響き

科学的な話はひとまず前節までとし、コードごとに、よいとされる響きについて述べます。ここからは文化の話なので、科学的に「なぜ」と考えると前に進めなくなります。Don't think, feel ! なのです。

(1)M7コード

①メロディがroot(根音)

M7の音はメロディと衝突するので、省くか6thとします。トニック・コードでは下からroot(根音)、5th、3rdという積み重ねがいちばんうつくしいとされます。

低音域でrootの上にすぐ3rdを置くことは、音域にもよりますが響きが濁る要因となります。

②メロディがroot(根音)以外

M7を付加できます。内声(*1)でrootと半音で衝突させるとかっこいいです。音域によってはだめだめになります。

*1…最高音でも最低音でもない音を内声といいます。

M7コード試聴

(2)ドミナント・セブンス・コード

ドミナント・セブンス・コードでは下から「root、7th、3rd」または「root、オクターブ上の3rd、7th」の積み重ねがうつくしいとされます。後者では3rd、7thの間に5thが入ります。いずれにしてもrootのすぐ上に5thとなるのは避けます(*2)。手が小さければrootのすぐ上に3rdでも致し方ありませんが、これも音域が低すぎると濁ります。

*2…「超おさらい音楽理論入門(2)」の4.1でドミナントモーションの根拠として、「ドミナントの3rdと7thの不安定な音程(増四度、トライトーン)が解決に向かわせると言われています」と書きましたが、rootのすぐ上に5thに重ねると強固な完全音程の響きが発生しトライトーンの響きを弱めるからかとも考えます。

ドミナント・セブンス・コード試聴

(3)マイナー・セブンス・コード

マイナー・セブンス・コードもドミナント・セブンス・コードと同様、下から「root、7th、3rd」または「root、オクターブ上の3rd、7th」の積み重ねがうつくしいとされます。音域の注意も同様です。

マイナー・セブンス・コード試聴

(4)マイナー・セブンス・フラッテッド・フィフス・コード

マイナー・セブンス・フラッテッド・フィフス・コードもだいたい同様ですが、rootの上に♭5thを許容することがあります。音域の注意も同様に必要です。

マイナー・セブンス・フラッテッド・フィフス・コード試聴

ここまでを前章の曲に応用してみましょう。響きのよくない音程を取り除いたことにより、印象がすっきりしてきたのを感じると思います。

和音をただバーンと弾くのではなく、この章で述べたよい響きとされる音をアルペジオ(分散和音)にして、ベースを次のコードに向けてなめらかに動かしてみると、ちょっと俗っぽい小洒落た感じになります。

5.3 ロー・インターバル・リミット

和音は、一般的な性質として高い音域できれいに響く音程であっても、低くなるにつれて倍音が干渉しあって濁ってきます。音程ごとにここまではきれいに鳴るが、そこが限界という境界があります。それをロー・インターバル・リミットと呼びます。

前章で私たちは、よいとされる響きの積み重ねでは、rootの上に5th、3rd、m3rd、7th、M7th、♭5thが置かれることを学習しましたが、それらがどこまで下げられるかを見てみましょう。他の音程も含めせまい順に並べます。下記が限界とされますが、それを少しでも超えたら誰でも濁って聞こえるのかというと、必ずしもそうではありません。目安と考えて下さい。

まず覚えてほしいのは、低すぎる音は濁るということです。

ロー・インターバル・リミット試聴

参考(その1)

以下はベートーヴェンの「ワルトシュタイン・ソナタ」の冒頭です。ものすごく濁った響きですが、のっぴきならない迫力があります。そういう効果を狙って作曲する場合と、学習者が書いたものが意図もなく濁っている場合は明確に区別されるべきです。

参考(その2)

以下はサイモンとガーファンクルの「明日に架ける橋」のイントロの最後の4小節です。トニックではroot、5th、3rdと重ねられ、ドミナントセブンスではroot、7th、3rdと重ねられ、じつにうつくしい響きとなっています。2、4小節はまだ触れていませんがペダルポイントという技法で、調の基音が継続して鳴っています。迷ったらここに戻ってきたい要素が凝縮されています。