蛇口式トレード法2022

はじめに

みなさんこんにちは、豆乳です。

2022年も残すところ、あと2ヵ月を切りました。

今回は蛇口式トレード法の2022年バージョンということで、久しぶりに記事を書いてみました。

ただ、蛇口式トレード法は、すでに完成した概念に基づいたトレード手法なので、特に新しい法則やトレードルールなどを追加したわけではありません。

ですが、同じことを説明するにしても、別の角度から違う表現を用いることで、ああ、なるほどねーと、さらに理解が深まるかも? です。

というわけで、前置きはこれくらいにして、本編に入りましょう。

波の最小単位

チャート上で値動きが描く波形は、まるで動きがランダムで、一見複雑そうに見えます。

ですが、細かく分解していくと、たった2つのパターンしかありません。

上昇時のN字(高安値切り上げ)と、下降時の逆N字(高安値切り下げ)です。

どんなに複雑な値動き、波形であっても、必ず、この2つの形の組み合わせでできあがっています。

ではちょっと考えてみましょう。

もし、N字、逆N字を描くことなく値が動いていくとどうなるか――

高値を切り上げたので、そのあと安値も切り上げる(N字形成)のかと思ったら、なんと、安値を切り下げ。

では、安値を切り下げたのだから、次は高値も切り下げる(逆N字形成)ものだと思ったら、再度、高値を切り上げた!

1回や連続2回程度であれば、こういう値動きはチャート上にもそこそこ出現しますが、もしこれがいつまでたってもN字または逆N字を形成しないままつづいていくと、図のようにボラティリティが拡大しつづけ、しまいには天文学的価格を記録してしまいますよね。

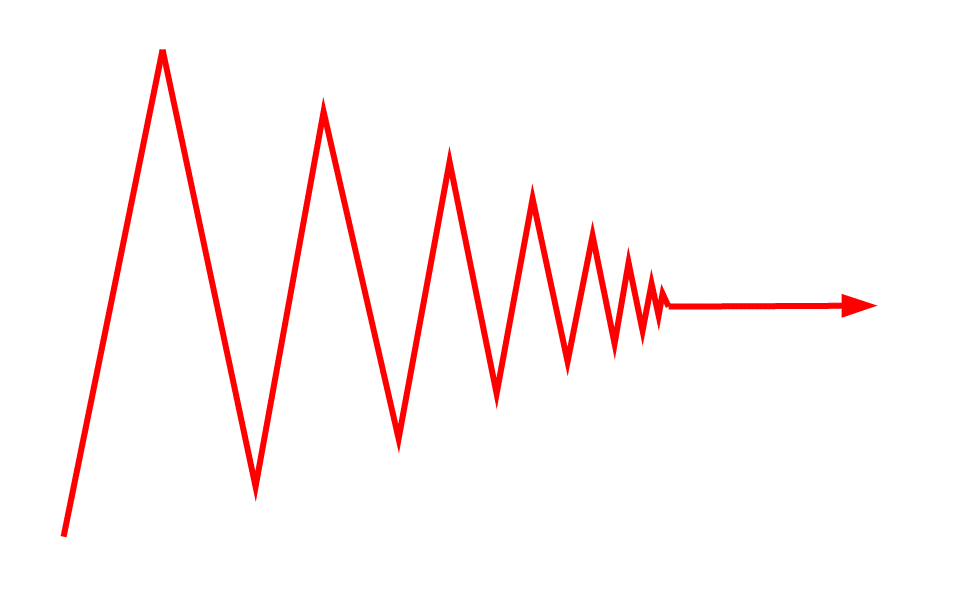

では、逆のパターンでも考えてみましょう。

安値を切り上げたので高値も切り上げる(N字形成)のかと思ったら、高値を切り下げてきたので、次は安値も切り下げる(逆N字形成)かと思ったら、安値はまた切り上げてきた……

このパターンがずっとつづくと、図のように値動きはいつか止まってしまいます。

たしかにチャート上に現れる無数の値動きの中には、きれいにN字や逆N字を描かないイレギュラーな形が現れることもありますが、必ず最後はN字か逆N字に落ち着きます。

そう、一見どれほど複雑な値動きであっても、図の青・緑・黄色の矢印のように、細かいイレギュラーな値動きを集約して、N字または逆N字で表すことができるのです。

このことをキチンと理解していると、値動きの先読みがしやすくなります。

波形認識に一貫性を

蛇口式トレード法では、独自の波形認識・描画方法を使います。

とはいえ、この波形認識方法が唯一絶対正しい、と主張しているわけではありません。

ただ、波形を描くための蛇口式ルールは単純明快で、だれが描いても全く同じになる、つまり、波形認識に一貫性を持たせることができるので採用しているだけです。

要は、波形認識に一貫性があるかどうかが重要なので、べつにZigZagやFractals(いずれも波形認識用のインジケータとしてMT4に入っています)、あるいはオリジナルの波形描画方法を使ったっていいわけです。

ただ、同じチャートを見るたびに、あるときは細かく波を分析、またあるときはおおきく大雑把に分析、みたいなことをやっていると、場合によってはトレンド方向がまったく逆に見えたりもするので、いつまで経っても芯の通った環境認識スキルが身に着きません。

いったんこの波形認識方法で行くと決めたら、一貫してその方法で波形を描きつづけていくことが大切です。

もちろん波形認識方法が違えば、トレンドの見え方、解釈の仕方が変わってくることもあります。

例を挙げてみましょう。

図中の各ラインですが、

赤いライン ・・・ 蛇口式波形認識法

青いライン ・・・ ZigZag(Depth:12, Deviation:3, Backstep:2)

で描いた波形です。

また、

ライン① ・・・ ZigZagでの戻り高値

ライン② ・・・ 蛇口式での戻り高値

となります。

蛇口式だと、緑の縦線のタイミングで、戻り高値ライン②を抜けきったので、下降トレンドが崩壊しています。

一方、ZigZagで波形を認識した場合は、まだ戻り高値ライン①に達していないので、下降トレンドは継続したままです。

ここでしっかり覚えておいてほしいのですが、これはどちらの認識が正しい、または優れているという話ではなく、たんに解釈の違いにすぎません。

このチャートでエントリーポイントを考えるとしたら、蛇口式なら押し目を待ってロング。

ZigZagなら、戻り高値ライン①に引き付けて(あるいはライン①でレジスタンスされたのを確認して)ショート、などが考えられます。

波形認識が違えば、当然エントリータイミングや方向(ロングかショートか)も変わってきます。

やはり環境認識の方法と同様、どちらのエントリーが正しい正しくない、ではなく、また、そのエントリーで勝ったのか負けたのか、が問題なのではなく、自分が環境認識に使っている波形分析方法に従ってルール通りのトレードをしているかどうかが重要です。

指値注文か成行注文か

たとえば上昇トレンド発生後に押し目でロングをする場合、いくつかエントリー方法があります。

例を挙げると、

あらかじめサポートラインを引いておき、ラインでの反発を確認(プライスアクションを見る)できたら成り行き注文を入れる。

ずっとチャートを見てはいられないので、あらかじめサポートライン上に指値注文を入れておく。

一見、1のほうがきちんとプライスアクションを見て、サポートラインでの反発を確認しているので勝率が高そうです。

ですが、ぶっちゃけ、1でも2でもたいして変わらないと思っています。

敢えてそれぞれメリット・デメリットを挙げるとすれば、以下のとおりです。

成り行き注文のメリット

・反発を確認してからのエントリーなので確度が高い

成り行き注文のデメリット

・エントリータイミングが来るまで、チャートを見ていないといけない

・反発を確認後にエントリーするので、指値注文に比べると損切幅が

広くなる傾向がある

指値注文のメリット

・チャートをずっと見ている必要がない

指値注文のデメリット

・ラインで反発する前提でエントリーするので、ラインが効かずに抜けて

いった場合は損切に

もちろん、ほかにもいろいろありそうですけど。

で、個人的には、最近はいつも指値注文で済ませています。

R倍数が必ず2以上になるようにすれば、勝率は少々悪くてもトータルで勝ち越せますから(勝率40%以上あればOK)。

また、指値で一発勝負で注文を入れる以上、ロングならなるべく安いところで、ショートならなるべく高いところで注文を入れておきたいものですが、少しでもR倍数を上げようとギリギリのラインを狙い過ぎて、結局そこまで値が来なかった、では意味がありません。

ですので、指値注文を入れるときは、相当集中して入れます。

それに、好きなタイミングで成行注文ができないので、ポジポジ病も発症しません。

チャートを見ていると、ついついエントリーチャンスが来たように思えて次から次へと注文を入れてしまう、という人は、いちど指値注文だけに切り替えてみるのもいいかもしれませんね。

おわりに

今回は、実践的なエントリーアドバイスなどは、ぜんぜんなかったかもしれません。

でも、大事なことを、すごーく大事なことを書いたつもりです。

ほんとうにリアルな資金でトレードをしているのかどうかわからないYouTuber(特定の人物は指してはいません、念のため)の動画を100本観るのも勉強ですし、こういう本当に役に立つのかわからない投稿を斜め読みするのもまた勉強。

それでは、また次がいつになるかはわかりませんが、今回はこのへんで。