安土城天守(安土山御天主)復元研究の過程と考察①(序論)

◯安土城の概略

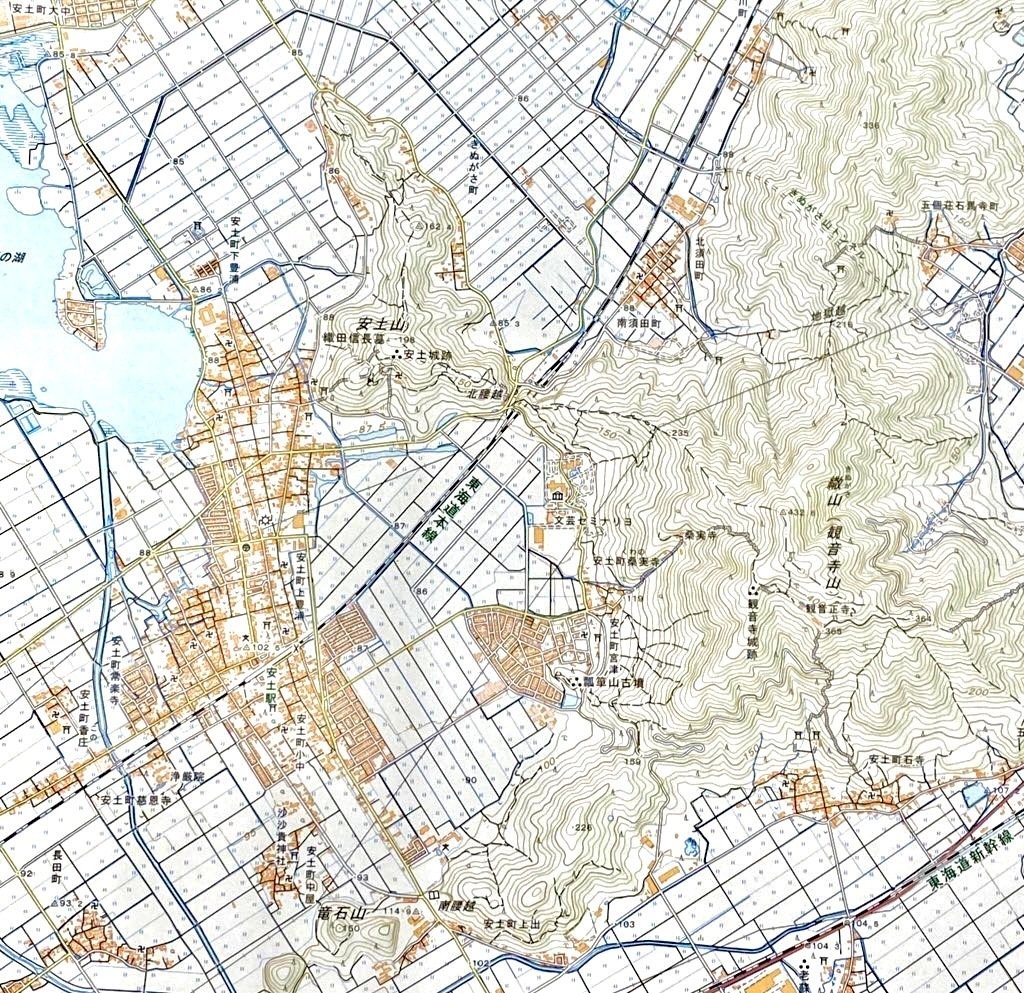

安土城とは、滋賀県近江八幡市に位置する国指定特別史跡である。

1576年、織田信長は天下布武を目前として、京に近く、交通の要衝である近江国安土山(標高199m)に新たな城を築いた。

その威容は絢爛豪華と評され、特に日本で初めて築かれた高層の天守(天主)に関しては、諸文献が伝えるところによると、瓦当には金箔が貼られ、最上階の外壁は全て金箔張であり、6階は柱が朱塗りの八角円堂、その下の階は漆喰塗の白壁に黒漆塗の窓が設けられ、室内の柱には布を着せた上に黒漆が塗られ、狩野派一門よって描かれたさまざまな画題の濃絵の襖が存在した。

安土城天守の装飾は、後の時代に造営された多くの天守の比にならないほど豪華なものであった。殊に安土城に訪れた宣教師は、書簡の中で、安土城はヨーロッパの城よりはるかに気品があり壮大であると記していることはその多くを物語っている。

1582年、織田信長は本能寺の変にて明智光秀の謀反に斃れ、その後の情勢不安の中、安土城は何者かによって焼かれ、天主を含めた主郭部の建築物の全てが煤塵に帰した。築城以来ほとんど時を経ずしてのことであった。

現在の安土城趾には、天守倒壊時に上部が崩壊し、火災時の高熱で表面がひび割れた石垣と、同じく高熱によって赤く変色した瓦の破片が残されている。

◯安土城天主を記した資料・史料

安土城は完成から僅か3年で焼失したため、その姿を記録した資料・史料はほとんど残されておらず、安土城がどのような構造をしていたかは完全には明らかとなっていない。現在に至るまで数々の先行研究の中で、諸資料の真性を巡って数多くの議論がなされ、数々の復元案が作成されてきた。

安土城天守を記録した主要な資料としては、以下のものが挙げられる。

『安土日記』『信長公記』

「天守指図」

宣教師の書簡・年報

村井貞勝の拝見記に由来する『安土日記』と『信長公記』は、行間補記や一部の記録、文章構成などに若干の相違点が存在するが、大方の記録内容は共通である。そのどちらか、あるいは両方を復元の参考にするかについては議論が別れているが、それらの史料によって、安土城天主の内装の様子や座敷の広さ、襖絵の画題等を詳細に知ることができる。

内藤晶氏が静嘉堂文庫で発見した「天守指図」は、安土城天主の設計計画図であると推定されている平面図であるが、その真性に関しては数多くの問題点が発覚している資料である。

宣教師の記録は、主に安土城天主外観の詳しい様子を知ることができる史料であるが、日本建築にはあまり詳しくない宣教師が記録したことを留意して解釈する必要がある。

(安土城とその周辺を描いたとされる「安土山図屏風」は、織田信長がローマ教皇に献上したと伝えられ、絵師狩野永徳に何度も書き直しを命じて完成させた点で、安土城天主の外観を非常に細密に知ることができると考えられるが、現在のところ、その所在は明らかとなっていない。)

この他にもウィンゲのスケッチなどの資料があるが、先行研究では、主にこれらの資料を頼りに復元が進められていった。