0013 第2次遠征準備

幸い、起きたら日が沈んでいた、というわけではなかった。

もぞもぞと顔面を何かが這うような、押さえつけるような感触で俺は眼を覚ました。

なんだと思ってそれを掴み、引き離すと、幼蟲が俺の周囲にまとわりついているのだった。

「……1時間ほどか」

休み無く産む機械と化した揺卵嚢がさらに追加で5体の幼蟲を生み出していた。走狗蟲連中は、アルファが俺の少し離れた位置で伏せている以外は見当たらず、ベータがガンマを連れて洞窟内をうろついているのだろうと思われた。

労役蟲へ進化中の5体は、まだ"繭"のまま安定した鼓動を行っていた。

「労苦蟲も1体作っておけばよかったな。でもまぁ、とりあえず確認しておくか」

新たなる『因子』を大量に手に入れた。

そして3つが、解析完了となった。ならば今いる系統のエイリアン達だけでも、さらに新しい進化先や胞化先が情報として表示されるようになっていることだろう。

ちょうどよいので顔面を這ってくれていた幼蟲、そしてアルファ、最後に揺卵嚢に順次【情報閲覧】をかけてステータス画面を開く。そこから3体の『存在昇格』の項目だけをドラッグ・アンド・ドロップして、俺は1つの光の窓にそれを表示させたのだった。

(幼蟲)

【存在昇格】

・進化:労役蟲

・進化:走狗蟲

・進化:副脳蟲(因子:肥大脳 ※解析未完了) ← NEW!!!

・進化:???(更なる因子の解析が必要です)

(走狗蟲)

【存在昇格】

・進化:戦線獣(因子:強筋)

・進化:噴酸蛆(因子:酸蝕 ※解析未完了) ← NEW!!!

・進化:突牙小魚(因子:水棲 ※解析未完了) ← NEW!!!

・進化:???(更なる因子の解析が必要です)

(揺卵嚢)

【存在昇格】

・胞化:代胎嚢(因子:命素適応) ← NEW!!!

・胞化:???(更なる因子の解析が必要です)

さらに。

俺は「世界認識の最適化」現象のコツがわかりつつあった。ふざけて改名する、ということはできないが――それが俺の迷宮領主としての権能に関わるものであれば、積極的に発生するものだと考えていた。

自分自身と、そして眷属の能力を把握することができる【情報閲覧】は迷宮領主システムの肝の1つであった。そしてその中で、特に俺は【エイリアン使い】として、眷属の存在昇格に『因子』による進化という重要な特徴を持っている。

ならば、もう少し表示しやすくなるはずだ。

たとえ今、俺の手元に【情報閲覧】用の労役蟲がいなくとも――。

――世界認識の最適化を検知。新たな技能連携を定義――

――対象:情報閲覧、因子の解析――

予想が当たって、思わず俺は笑みを浮かべた。

俺がそうなるようにあえてアルファ達の『存在昇格』の項目だけ抽出して、1つのウィンドウに表示させて宙に浮かべていたのもそのためだ。

その「因子と進化」を1つにまとめたウィンドウを基点に、みるみると情報が更新され、また配置され――数秒後には、一枚の『系統図』が俺の目の前に表示されていたのだった。

さすがに、まだ手に入れていない『因子』による進化先までを表示してくれることは無かった。だが、今この場におらずとも、俺が既に眷属として「認識」した労役蟲については、ちゃんと表示されるようになっていた。

ただ、気になったのは、解析完了したはずの『魔素適応』が進化因子に指定されているエイリアンがいないことだった。また、因子を手に入れさえすれば、解析未完了ではあっても進化先が灰色に表示されているにも関わらず、いくつかの未解析因子で、やはり進化因子の指定が無かった。

それを利用できるエイリアンを俺がまだ見出していない、というだけかもしれない。例えば戦線獣や、???と表示されている他のエイリアン達が進化するための因子に「紋光」や「猛毒」が必要である、というのがぱっと思いつく理由。

だが、それだけではない、という直感があった。

何かがまだ足りていない――と考えて、俺はふと自分の技能テーブルを思い出した。

確か『称号技能』の方の技能テーブルであった。

【因子の解析】から派生する、要前提の技能に【因子の注入】、そしてその先に【因子の注入:多重】という技能があった。おそらくは、これだろう。

まだ試していなかったが、肝心の「因子有りでの進化」を俺が"直接"やる上には【因子の注入】が必要だと予想していたのだ。そしてそれが「多重」である、ということは、進化先には複数の因子が必要である、というパターンもあるということではないだろうか。

どこを駆け回っていたのか知らないが、疲れた様子のベータが犬のように息を吐きながら俺の元まで戻ってきた。ちょうどよいので、ダメ元で、

「おい、戦線獣に進化してみろベータ」

と言ってみた。もし本当に進化を初めたら"進化キャンセル"ができるか試すつもりであったが、案の定、ベータはきょとんとした様子で首を斜めに傾げ、次にアルファを見てそっぽを向かれたのであった。

であるならば、まだまだたくさんの「因子」を俺は集めなければならない。

こんなものではない、という予感があったのだ。たった数種類、たった十数種類であるわけがない――迷宮核の知識の中に「闇世の様々な迷宮領主の眷属」という巨大な項目群を俺は見つけたのだが、その大半は、

――この項目は大公権限により閲覧を制限されています――

だとか、

――この項目は公権限により閲覧を限定されています――

だとかいう、これまで何度かあった『爵位権限不足』とはちょっと違うシステム通知音で、知識の取得を妨害されたのだった。

迷宮領主の「爵位」は、魔王である界巫を最上位に、上から順に、

『大公・公爵・侯爵・上級伯爵・伯爵・副伯爵・郷爵』

となっているが、どうやらこの迷宮核の知識自体が最低でも魔王以下の全迷宮領主に共有されているらしかった。そして、爵位が上がれば「閲覧を制限」できたり、あるいは逆に「それを突破して閲覧する」ことができるのだろう。

「編集」や「削除」をすることだって、できるのかもしれない――まるで多人数による文書編集を通した集合知の構築を試みる、巨大辞書作成サイトだな、と俺はうっかり連想してしまった。

――世界認識の最適化を検知。以降、本迷宮核を通した情報アクセスを『闇世Wiki』と名称定義――

……やってしまった、と俺は頭を抱えた。

しかし「闇世Wiki」という語が、一度意識してしまった以上あまりにもしっくり来てしまったため、これを別の認識で上書きするのは相当骨が折れると考え、諦めて受け入れることにした。

それで、闇世Wikiの考察に意識を戻せば、これは【人世】と争う上では相当に便利な機能だったのだろう。【人世】側にもひょっとしたら、魔法だか何かで別の高度な情報伝達手段があるかもしれなかったが、迷宮領主達が団結し連携して行動する上で重要な役割だったに違いない。

しかし、初代界巫である【城郭使い】クルジュナードが、【人世】に初めての組織的な反攻と反撃を行い、それが失敗して死んだ後に、【闇世】の迷宮領主達は戦国状態に陥った、という歴史であった。

そうなってくると、闇世Wikiはむしろ、自分の情報を敵に明け渡すような危険な存在である。故に、閲覧制限の権限を持つ「公爵」以上は積極的にそれを行った、ということだろう。

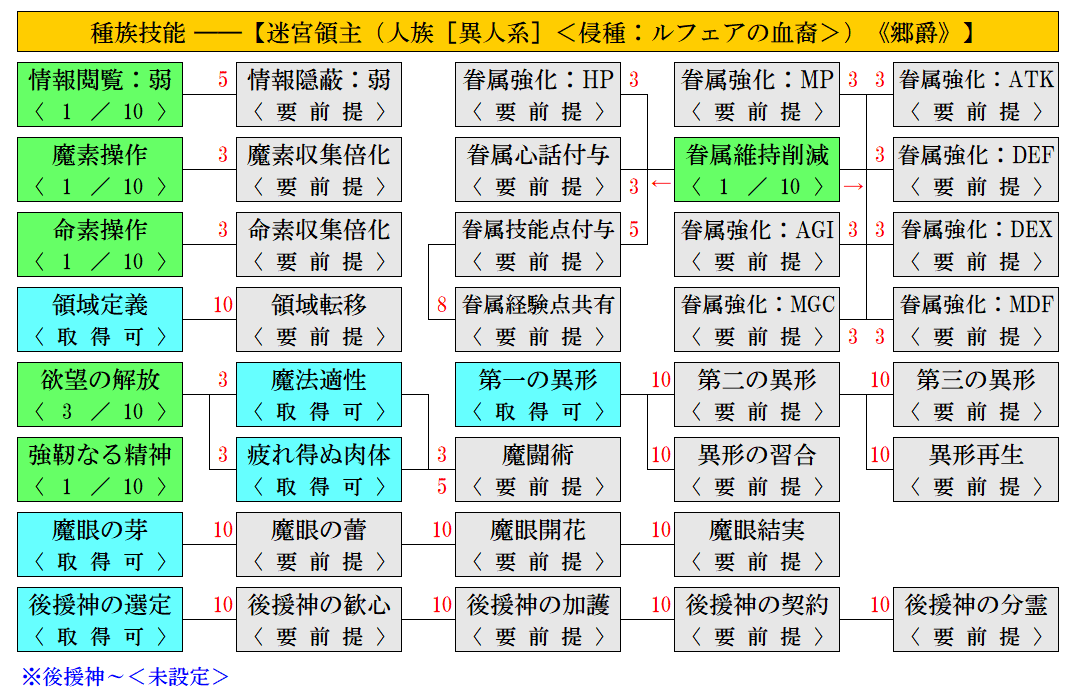

そこまで考えて、俺は気づくことがあったので、今度は『種族技能』の技能テーブルを開いた。

【情報閲覧】技能の派生に【情報隠蔽】というものが、あるのだ。

もしこの2つの技能が闇世Wikiと関係しているのであれば――。

嫌な予感がして、俺は闇世Wikiで「労役蟲」を"検索"してみた。

果たして脳内に、また新しいシステム通知音が鳴り響いた。

――項目:眷属への【エイリアン使い】のアクセスを検知――

――新規項目:労役蟲を新たに定義しますか? ……エラー。編集提案の爵位権限不足――

幸い、【情報閲覧】で自分の眷属を見ただけでは、闇世Wikiに自動登録されるようなことは無かったので俺は安堵した。そしてそもそも、今の俺はまだまだひよっ子であり、編集の「提案」すらできない状態らしい。

その意味では、力を蓄えなければならない現状、逆にありがたいことではあった。

そこまで考えてから俺は闇世Wikiから一度思考を離した。

確認したかったのは、ほとんどが「閲覧制限」がかかっているとはいえ、それでも「項目の数」だけを見れば、軽く4ケタもの種類の眷属が【闇世】全体にいることがわかった、ということだ。

「閲覧制限」されていない知識によれば、現在、上級の爵位を持つ迷宮領主は、

・界巫 1名

・大公 5名

・公爵 3名

・侯爵 9名

ということである。戦国時代であるため、その地位も流動的であるらしかったが、少なくとも現時点での最新の闇世Wikiによればそういうことであった。

ならば少なく見積もっても、【闇世】全体では百単位で迷宮領主が存在するのだろう。最低でも【○○使い】ごとに、2ケタから3ケタ種類の眷属がいることが考えられるのだった。

だから、俺のエイリアンもそれぐらいには存在すると直感していた。

戦力を整えるために、少なくともこの孤島で回収できる因子は全て解析しておくこと。そして、その邪魔をされないように、小醜鬼をどうにかする計画を練ること。そのための情報収集を、因子の元となりそうな動植物サンプルの回収と並行して行うこと。

それが、これから計画している2回目の外への探索での目的である。

***

その後、さらに3時間かけて俺は走狗蟲を2体増やした。

探索のための供を作ることを優先して、労働力は後回しにした形だ。

せっせと揺卵嚢から量産される幼蟲には、順次進化を命じているが、労役蟲はまだ最初の数体が、進化完了まで残り時間が半分を切っているという程度であった。

可能であれば、彼らが誕生してから一部を揺卵嚢に"胞化"するように指示をしてから出かけたかったが、日の傾きを考えるに、今から鍾乳洞の外まで悪路を踏破する時間を考えるとギリギリであった。

代わりに俺は、ダメ元でまた別の実験だけすることにした。

まだ進化のための繭のまま蠢いている幼蟲達に、労役蟲になる予定の個体と走狗蟲になる予定の個体に、それぞれ次のような指示を出してみたのだ。

「4体はそのまますぐに揺卵嚢に"胞化"しろ。残りは幼蟲が脱走しないように世話をしつつ、この部屋を掃除してくれ。障害物は撤去して平らにしてしまっていい」

「お前たちは誕生次第、洞窟内の探索をしてくれ。特に【人世】への"異界の裂け目"の場所を調べてくれ。もし洞窟内を完全に探索し終えたら、3体1班で、俺達の跡をたどって支援に来てくれ」

繰り返すが、これはダメ元での指示であった。

何度か、【魔素操作】と【命素操作】に集中している俺の体に自由に登ろうとしてくる幼蟲を引き剥がしながら、いくつか指示を出してみたのだが、全然言うことを聞く様子がなかったのだ。

忠誠心がはっきりとわかるアルファ達とは違うのかも知れない。あるいは、本当に未熟で幼い存在であり、"自意識"というものが未発達で、指示を理解できないのかも知れない――「進化」のために、つまり生命としてただ生きることに全霊を投じているのかもしれなかった。

この意味では、幼蟲状態で出した「進化が終わったら○○をしろ」という指示は、守られない可能性が高かった。つまり、生まれた後にすぐに何か働かせようと思ったら、俺がつきっきりでいなければならない。

それは非効率的であるし、思わぬ【エイリアン使い】の弱点かもしれなかった。

――いや。

そういうことか、と俺は独りごちた。

改めて『系統図』を開いて、俺はある進化先のエイリアンを凝視した。

副脳蟲。

「副脳」とは、大型の草食恐竜の腰にある一種の神経の塊で、あまりにも大きすぎて、脳からの指令が届くのが遅れてしまう下半身の運動能力を支えるための補助的な脳である。また、タコ類は8本の足の1つ1つに副脳があり、非常に高度な連携ができるという。

その意味で捉えるならば、副脳蟲は新たな"拡張端末"くさかった。

ただ、「胞化」ではなく「進化」と表現される系統であるため、植物型ではなく動物型であるのだろう。俺はなんとなく、労役蟲や走狗蟲の頭部が異常に肥大したようなエイリアンの姿を想像した。

もし、こいつが俺の代わりに、離れた位置からでも他に指令を出してくれる存在であれば、あるいは俺の指令を仲介するような機能があるならば、俺が多種多様なエイリアン達を操る上での鍵となる存在になる可能性が高いと言えた。

ただし『因子:肥大脳』は――少なくともこの孤島では、採れる個体が限られ、さらに部位も少ない。それでいて解析率も遅々たるものであり、まさか俺自身の頭部をアルファ達に食わせるなんてことはできない。

他に簡単に得られそうな存在といえば、やはり【人世】だろうか。

しかし小醜鬼と異なり、高い知性を持つだろう、俺と同じ「人族」を相手に安易にそれをするのは、俺自身が邪悪な存在として認識され行動の範囲を狭める恐れが高かった。何より、万が一のための避難先候補であったのだ。

たとえ迷宮領主が【人世】の人族に仇をなす存在であったとしても、それ以前に【闇世】の勢力争いで他の迷宮領主に負けてしまえば、命を落とすことになりかねない。それと比べれば、まだ、一応は『人族(異人系<侵種:ルフェアの血裔>)』である俺は、純粋な魔人族ではない――そのあたりを利用して素性を隠すことはできるのかもしれない。

「……戻る頃には幼蟲だけうじゃうじゃと増殖して部屋がいっぱいになっているかもな」

ただ、現時点で繭である労役蟲と走狗蟲達もいるので、本能的なエイリアン同士の連携で管理自体はしてくれるだろう、と楽観する部分もあった。

そして揺卵嚢による幼蟲の垂れ流し自体は、魔素と命素の流量を測り、俺の迷宮経済の現状を把握するために必要なことであるという当初目的の1つは変わらない。その意味では、まだ、2度めの探索を終えてから帰ってきて、多分混沌としているかもしれない状況を改めて捌いても遅くはないだろう。

――少なくとも、探索から戻ってきた時には10体ずつの労役蟲と走狗蟲がいるのである。最低でも、初日と比べれば、できることは飛躍的に増えているはずだ。

「お前はデルタ、お前の方はイプシロンだ」

2体の走狗蟲への"名付け"を終えてから、「手早く済ませろよ」と言って、彼らの間の"序列付け"を見届ける。

20分後、走狗蟲達の序列は、『アルファ>ベータ>=デルタ>ガンマ>イプシロン』となったようだった。デルタが生まれたてにも関わらず凄まじい粘りをほこり、経験を積んだベータとの取っ組み合いが終わらず、アルファが俺の方を見てきたので、俺が裁定した。

そして俺自身の準備。

元の世界から着てきたままのバイクスーツに、軍用ブーツ。

加えてゴブリン達から回収した道具のうち、袋に使えそうなものをいくつか折りたたんで懐やポケットにしまってから、俺は走狗蟲5体を率いて、鍾乳洞を再び後にしたのだった。