【週刊プラグインレビュー】LVC-Audio / Limited-MAX v3

結構春になってきましたね。

引きこもり体質すぎて、この季節は一体どんな服を着ていいのかわからない自分がいたりします笑

個人的に今月始めたこととしては、全体的にAIの台頭にびびりあがり、ちょっとずつ筋トレをはじめてみました。

まぁ、春の陽気も手伝って・・・というところではありますが、3日坊主に終わらないことを今から祈っております。

さて、今回ご紹介したいのはLVC-Audioのリミッター、Limited MAX v3になります。

めちゃくちゃ自分としてはピンと来ているのですが、機能自体は複雑なので完全に使いこなせるようになるまでは仕事に投入するわけにもいかず・・・というわけで、僕自身が勉強するつもりで記事を書いていきたいと思います。

それでは、今回もやっていきましょう!プラグインレビュー!

Limited-MAX v3とは?

LVC-Audioは機能豊富なプラグインをリリースしているアメリカのメーカーで、割とDMGに近いバキバキの思想を持っているのが特徴。

結構前からある老舗ではあるものの、以前試した時にはマシーンスペックが追い付かず、まともに試すことができなかったので断念した記憶がある笑

このメーカーのいいところは、最初から思想設計が異常にしっかりしていて、そのバージョンアップを日々行っているところで。油断していると、面白い機能が一気に追加されていたりもする。

全体的には、数学的な処理に加えて、普通触ることができない部分まで指定を加えることで、繊細で緻密なコントロールを提供している印象が強い。

Limited MAXv3は、そんなLVC-Audioが提供するリミッター。

試してみたところ、これが頭抜けてかゆいところに手が届き、他に見当たらない良設計だったのでご紹介したい。

率直に言って、初心者だと難しすぎるエフェクターですが、このマガジンを読んでいらっしゃる方であれば、そのハードルをさっと乗り越えられるとは思います笑

機能面

基本的にはデジタルリミッターだが、複数のアルゴリズムを動的に組み合わせた処理がなされているので、ひとつひとつ丁寧に見ていこうと思う。

結構イカツイ説明書を頑張って解読したので、概ね説明書の簡易日本語バージョンだと思ってもらえればうれしい。

まず、Limited-MAX v3は、メインのパラメーターを調整するMainViewと、さらに細かなニュアンスを調整する4つのタブ。

この二つのセクションに分かれている。

まずはMain Viewからご紹介したい。

MainView

リミッターの基本設定を調整する、メイン機能の画面。

LIMIT

グローバルなリミッターの量を設定する。このパラメーターは内部の複数のアルゴリズムの連動しているようで、値が大きいほど、激しくリミッティングする設定になる。

LUFS Target & Learn

目指したいラウドネスレベルに自動でリミットノブを調整してくれる。

ダイナミクスが大きいJAZZやクラシックは機能しないので、注意。

Ceiling

最大出力レベルを決定する。ノブを右クリックすると、各種ストリーミングサービスに基いたシーリングレベルを設定してくれる。

決められたプリセットからの正負の値になるので注意。

デフォルトではあらかじめ0.7dBのCeiling値が設定されている。

Gain

インプットゲイン。

Limitの値を触る前に、ゲインの値である程度大きな信号に増幅してあげたほうが、クリーンな結果に収まることが多いとのこと。

同じく、Lernボタンを備えて、LIMITノブと同じくゲインステージングを自動でしてくれる。

ただし、-20dBFS以上でないと機能しないので、信号がそれより小さそうな場合は手動で調整してくださいとのこと。

ISPとProtect

トゥルーピークを監視して、Ceilingをはみ出たすべてのピークを除去する。

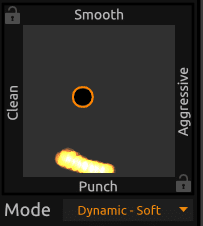

リミッターXYコントロール

これがこのリミッターのかなり面白い機能の一つ。

入力信号に応じて、動的に変化するアルゴリズムを表示している。

4つのアルゴリズムで構成されている。

なるべくクリーンにコンプレッションするアルゴリズムエンジン

Clipped-MAXのアルゴリズムに基いて、ルックアヘッド、Ceiling、Limitの設定をもとに、クリッピングレベルを動的に変化させるクリッパー

ピークリミッターとWaveShaperのサチュレーションを組み合わせたアルゴリズム。大きな信号を受け取ったときに、ピークリミッターはLookAheadに基いて、信号を減衰させる。LookAheadが設定されていないと、WaveShaper的な挙動になり、低音をより歪ませるように出来ている。

これら3つのリミッターアルゴリズムとサイドチェーンフィルタリングで、リミッターの効き方そのものを動的に反映している。

XYLock機能

XYジョイスティックの左上と右下に鍵マークがあり、それをクリックするとアルゴリズムが変わっていく動きをロックすることが出来る。

左上、つまりX軸をロックしたほうがトーンが安定して扱いやすかった。この辺はケースバイケースで必要におうじてロックして欲しいとのこと。

Mode

MODEの命名は”プリコンプレッションレイヤー”+"クリッピングの種類"で命名されている。

プリコンプレッションのレイヤーは、DEEPとDynamicの2種類。

・Deep

レシオ2:1のコンプレッションが常に適用される。

・Dynamic

レシオは2:1だが、リミッターにトリガーされていて、リミッティングしていないときはコンプレッションが発生しないように出来ている。

クリッパーの種類はHardとSoftの2種類

・Hard

ハードクリッピング

・Soft

Clipped-MAXのSoft-1と同じアルゴリズムのソフトクリッパー

4つのタブ

Advancedタブ

アタックタイム、スタイル、リリースタイム、ステレオリンク、LookAheadの値を調整出来る。

Styleについては、Cleanリミッターエンジンの特性を決定でき、

・Retio

・Knee

・PDR(可変リリース)

上記に影響を与える。Styleを下げると、圧縮比は緩やかになるように出来ているとのこと。

PDRはStyleが50以下のときは自動でOFFになるようにできていて、STYLEが大きいほどデジタル的な挙動になると解釈して良さそうだ。

というのも、アナログの場合大音量で持続的な入力レベルだと、短い音の大音量を受けるよりリリースタイムをより長くならざる得ない、避けられない電気的な特性をアナログが持っている。この、よりジェントルだが、リリースタイムが変わる・・・という部分をこのStyleノブで表現しているということのようである。

他、LookAheadについては、リミッターのサウンド全体の透明度を調整するように出来ている。ゼロは基本的にオススメできないと書いてある。

Analogタブ

入出力の両方に設定できるようになっている。

・INPUT

ハードウェアの入力カップリングをシミュレートできるようになっている。

・OUTPUT

出力はデフォルトで6種類だけれど、PreAMPedを購入すると13種類追加される。

各パラメーターについて。

・MIX

これはただのDry/WETとのこと。

・Drive

サチュレーションと倍音を加える。

・L/R Var

アナログの素子が持つ、左右の微妙なバラつきや揺らぎをシミュレーションすることが出来る。

Ditherタブ

多様なDithering、DCの設定を変えることができる。詳しくはマニュアルを参照して欲しい。ここでは割愛する。

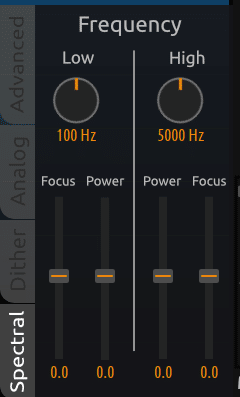

Spectralタブ

3つの帯域に分割をして、音色を形成できる機能。

Focus

トランジェント量の調整をする。Focusはリミッターの前段に用意されている。

値を大きくすると、アタック成分が増え、リリース成分が減る。

値を小さくすると、アタック成分が減り、リリース成分が増える。

TIPS:LOWのFOCUSを上げるとタイトに仕上げられ、HIGHのFOCUSを下げると、よりSparkleな仕上がりになるとのこと。

Power

ダイナミックEQで、リミッターの応答に基いて動的に変化させることが出来る。

このように、アルゴリズムの切り替えを自動で行うだけではなく、きめ細やかなオプションが搭載されている。考えられる可能性をほぼ全部搭載した仕様という感じだ。

オーバーサンプリングについて

他、オーバーサンプリングの注意書きが非常に親切だったので、ご紹介しておきたい。

Limited-MAXのオーバーサンプリングはリニアフェーズとミニマムフェーズを選ぶことができ、さらにその中でもLowQualityとHighQualityを選ぶことができる。

基本的にプラグインに搭載されているオーバーサンプリングの仕組みはリニアフェーズが使われている。

しかし、リニアフェーズはリンギングが発生するので、エイリアスノイズ自体は低くなるものの、過渡特性とトレードオフになる。

続いて、ミニマムフェーズはリンギングは目立たないが、10kHzで位相シフトが発生する。これは、リミッターだとあまりないかもしれないが、パラレル運用の場合、周波数損失が起きてしまうので注意をしてほしいと書いてある。

概して、オーバーサンプリングは高域をフィルターする技術なので、制作中はOFFにして、バウンスするときにONにするワークフローだとレンダリングされた音と違いが出てしまうことがある。

なので、制作中はOSを常に有効にして制作することがオススメであるとのこと。

さらに、オーバーサンプリングを使うなら、むしろソースレートを高くして、積極的にはオーバーサンプリングを使わないようにするべきと書いてある。

これは僕の考え方と完全に同じで、すごい丁寧な説明だと思う。

言うて、オフラインバウンスの機能に加えて、64倍のOSを実装しているのにも関わらず、非常に率直で好感が持てる。

検証してみる。

まずは基本となるリミッターの性能を確認してみよう。

ここから先は

¥ 150

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

記事のご購入をいただきましてありがとうございます・・! 読者さまの中にときどき、サポートをくださる方がいらっしゃって、すごく励みになっております泣 いただいたサポートは全額次回記事に向けての研究&出版の費用に使わせていただきます・・・! 次回更新もお楽しみに・・!!