ビデオ会議=Zoomだと思っていませんか?値上げされたZoomの費用を抑える方法とは?

リモートワークやハイブリッド会議が定着するなか、「ビデオ会議=Zoomで当たり前」という先入観にとらわれていませんか? 最近では値上げやライセンスコストの増大が課題となり、中堅企業のIT予算を圧迫しているケースが増えています。本記事では、コスト削減や業務効率化の双方が実現できるポイントを紹介します。

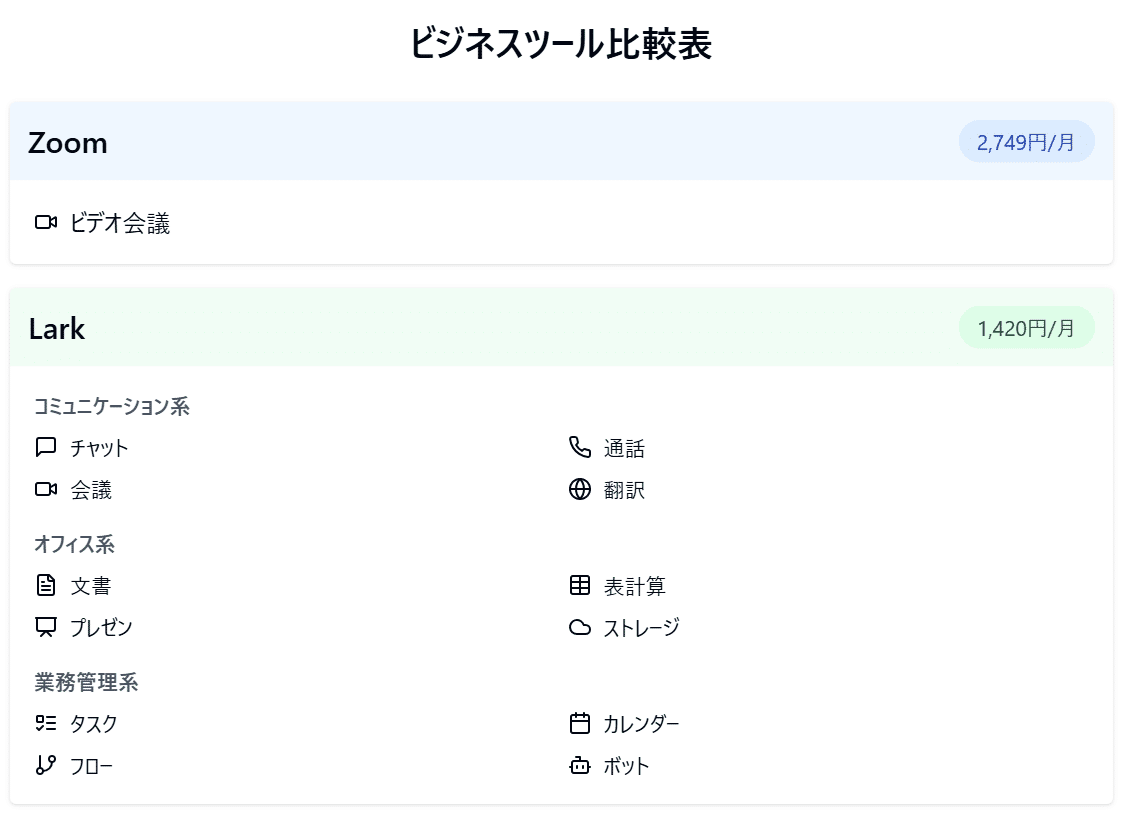

この差⇓

— マスクAI~1人で10名分の働きを実現~ (@mask__ai) February 1, 2025

Zoom 2,749円/ユーザー

できること:ビデオ会議

Lark 1,420円/ユーザー

できること:チャット、ビデオ通話、音声通話、ビデオ会議、翻訳、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、クラウドストレージ、タスク管理、カレンダー、ワークフロー、ボット、、、、 pic.twitter.com/s4vSF6wil5

1. 導入 - 現状の課題 & 変化の必要性

“今のまま”では競争力が落ちていく

多くの中堅企業が、コロナ禍を経てオンライン会議を導入し、ある程度のリモートワーク体制を構築しました。しかし、導入してみたはいいものの、以下のような課題が浮上しているのではないでしょうか。

ビデオ会議ライセンスのコスト負担が増大

値上げや円安などで、月額の支出が想定以上に膨らみ、企業全体のIT予算を圧迫。ツール乱立によるコミュニケーションロス

会議はA社のサービス、チャットはB社、ファイル共有はC社——と、ツールがバラバラで管理が煩雑。IT人材不足による運用の停滞

ツールやシステムを使いこなせるIT担当者が少なく、導入段階で頓挫したり、現場で十分に活用しきれない。

こうした状況の中で、「DX(デジタルトランスフォーメーション)やAX(オートメーション・エクスペリエンス)を推進して企業競争力を強化しなければならない」という声が高まっています。では、どこから手を付けるべきでしょうか?

DXやAXは「現場の使いやすさ」から

DXやAXを実現するには、基礎となるコミュニケーションや情報共有のインフラが整っていることが前提です。もし企業内で会議ツール・チャット・ファイル共有が分断されているなら、まずはそこをまとめるだけで大きな生産性向上が期待できます。その入口として、最近注目されているのが「Lark」です。

2. 参考情報の概要:Larkが注目される背景

Larkは、オンライン会議に加え、チャット・ファイル管理・タスク管理など、オフィスコミュニケーションに必要な機能をオールインワンで提供するプラットフォームです。クラウド型のため、自宅や外出先からもアクセスしやすく、アカウント管理やセキュリティ面にも配慮が行き届いています。

DX時代に合った柔軟性: 従来型のオンプレミス(自社サーバー)に比べ、クラウドベースで導入が容易。IT部門の負担を軽減し、運用コストを最適化できる。

AX時代に欠かせない拡張性: RPAやAIチャットボットなどを連携しやすい設計。さまざまなワークフロー自動化に対応可能。

ビデオ会議機能比較 Zoom VS Lark

一方、従来から使用されているZoomでは、会議特化型の機能に留まるものが多く、追加のライセンスや他社製品との併用が必要になる傾向があります。こうした重複コストや管理の煩雑さから、より総合的なプラットフォームへの乗り換えが進んでいるのです。

機能面はなんとZoomとの比較だとほぼ全ての項目で上回っています。

詳しくはこちらでも紹介されています。

3. 世界最高峰AIも搭載、Larkのさらなる機能

Larkの特徴とAI連携

Larkはチャット・会議・ファイル共有・スケジュール管理など、ビジネスコミュニケーションの基礎となる機能を1つにまとめて提供します。さらに、以下のようなAI技術と組み合わせることで、DX・AXを強力に後押しします。

議事録自動化: LLM(大規模言語モデル)の音声認識や自然言語処理を組み合わせることで、会議内容の自動文字起こしが実現。

多言語リアルタイム翻訳: グローバル企業や海外取引先とのコラボレーションがスムーズに。

チャットボット連携: 資料検索や顧客問い合わせ対応を自動化し、現場の定型業務を削減。

Larkが“情報ハブ”になる将来像

AX(オートメーション・エクスペリエンス)が進むと、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やチャットボット、分析ツールなど多様なシステムとの連携が求められます。LarkはAPI連携しやすい設計を持ち、今後さらに進化するAI技術との親和性が高いのが大きな魅力です。

例:RPAで経費精算を自動化し、Larkのチャット上で完了通知

例:顧客管理システムとの連携で、顧客対応のフローをLark上で可視化

このようにLarkを“情報ハブ”として位置づけることで、これまでバラバラだった情報やプロセスを一気通貫で管理できるようになります。

こちらの記事でも紹介されています。

4. 具体的な導入ステップ & 成功モデル

ここでは、仮名の「製造業X社」がLarkを導入したケースを例に、具体的なステップを示します。

ステップ1:PoC(概念実証)から始める

試用版の導入: Larkには無料版・有償版があり、まずは無料版や試用期間で機能を把握。

プロジェクトチームの選定: IT担当者だけでなく、実際に業務で使う部門代表を含めて小規模のテスト導入を行い、“使い勝手”を検証。

ステップ2:現場の声を集約しながら導入範囲を拡大

短期的なROIの算出: たとえば、「会議にかかる時間が●%削減」「ファイル検索時間が●分短縮」など、導入効果を数値化。

不安点や課題の洗い出し: ITリテラシーが低いメンバーでも使えるか? セキュリティ面は大丈夫か? などを整理し、必要なサポート体制を整える。

ステップ3:Lark + AI連携でDX・AXを加速

議事録自動化の導入: 会議中の音声を自動文字起こしし、そのままタスク化まで行うフローを構築。

チャットボット活用: 社内問い合わせ(人事・総務関連)を自動化し、担当者の対応負荷を削減。

ステップ4:全社展開とルール整備

利用ルールとマニュアル作成: チャットの使い方、ファイル命名規則、情報共有の範囲などを明確化。

社内教育: 操作マニュアルやオンライン研修を実施し、利用促進。

成功のカギ:継続的な見直しとサポート

最初に導入して終わりではなく、定期的に運用状況や利用データをモニタリングし、必要に応じて機能や連携ツールを追加。現場の声を反映し続けることで、より高いROIを得られます。

5. 働き方改革・生産性向上への具体策

Larkを活用することで、明日からでも始められる働き方改革の具体例を以下に示します。

オンライン会議の効率化

カレンダー機能で会議招集を一元管理。終了後は自動で議事録が作成され、タスク化までスムーズ。

チャットの有効活用

メールに代わる即時コミュニケーション手段として、チームごと・プロジェクトごとのチャンネルを開設。情報共有のタイムラグを減らす。

ファイル管理とペーパーレス化

ドキュメントをクラウドに集約し、バージョン管理を自動化。紙での配布が不要になり、コストと手間を削減。

タスク管理とリマインド機能

チャットや会議で決まったアクションアイテムをそのままタスク化。期限や担当を明確にして、抜け漏れを防ぐ。

AI・RPAとの連動

経費精算や簡易的な申請業務など、繰り返し作業は自動化。人手が必要な場面を最小限に抑え、本来注力すべき業務に集中できる。

6. 成果イメージ・メリット・成果

以下は実際に導入した企業で想定される成果イメージ(あくまで仮の数値例)です。

コスト削減

オンライン会議専用ツールのライセンス料が●%減少。複数のSaaS費用をLarkに集約することで、年間数百万円の節約につながるケースも。

情報共有スピードの向上

チャットやドキュメント共有が一体化しているため、情報伝達にかかる時間が従来比で50%ほど短縮。

残業時間の削減

会議後の議事録作成や、メール連絡の手間が大幅に減ることで、月あたり●時間の残業が削減。

社員満足度の向上

過度な雑務から解放され、よりクリエイティブな業務に集中できる時間が増える。結果としてエンゲージメントやモチベーションも高まりやすい。

新規ビジネス創出

DX・AX環境が整備されると、AIやRPAを活用した新しいサービスモデルを生み出す余地が広がる。

7. まとめ

オンライン会議=Zoomという常識が根強い一方で、ライセンス費用の値上げや複数ツールの管理コストに悩まされている企業が増えています。そこで注目を浴びているのが、ビデオ会議からチャット、ドキュメント管理、タスク管理までを一気通貫で提供するLarkです。DXやAXの要となる“情報ハブ”として、さまざまなAIツールやRPAとの連携も容易で、業務効率化とコスト削減を同時に実現できます。

今すぐ行動するためのアクション

無料版や試用版を活用し、小規模チームでテスト導入

実際の操作感や導入効果を短期間で把握できる。

運用データを活用してROIを測定

会議時間削減やコスト削減効果を見える化し、社内説得の材料に。

AI・RPA連携でDX・AXを加速

Larkを導入したあとも、定型作業の自動化やチャットボットなどの活用を検討し、生産性をさらに高める。

社内共有を徹底し、段階的に全社導入を進める

マニュアルや研修を整備し、現場の不安を解消しながらスムーズに展開。

「ビデオ会議ツールにそれほど不満はない」と思っていた方も、新しいプラットフォームに置き換えることで大幅なコスト削減や業務効率化を実現できる可能性があります。DXやAXが不可欠なこの時代、“試してみる”一歩が大きな飛躍につながるでしょう。まずは小さな導入から始めて、組織全体の生産性を飛躍的に高めてみてはいかがでしょうか。