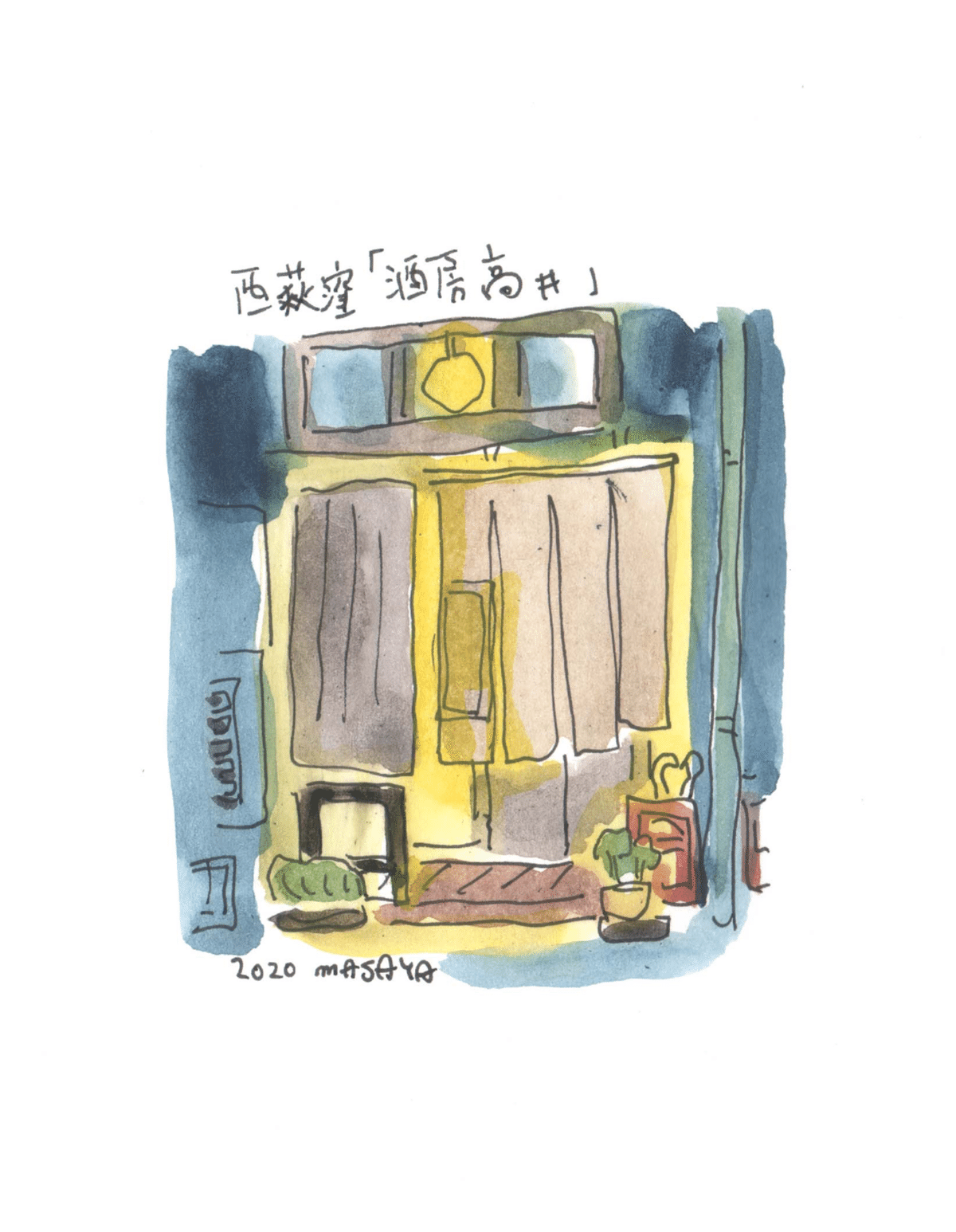

【我が青春の「西荻窪・酒房高井」展(WEB個展)】

序文

西荻窪の、いや日本の名酒場「酒房高井」。法善寺横丁、野毛、金沢新天地あたりの繁盛店のどこにも負けない「酒場のツボ」を押さえた名店だと思います。親爺と女将さん。普通の素材を工夫した肴。気の利いた選酒。カウンターは線画のように曲がっていて、棚には日々の積み重ねが伝わる小物。暖簾の向こうは非日常の癒し。採れたての海の幸とか、郷土料理とか、珍しい地酒とか、決して派手さは無いのに特別な空気感がそこはかとなく流れています。

「酒房高井」の前身はかつて西荻窪南口にあって「はるばる亭」といいました。役者を目指していた若かりし頃の高井氏は「はるばる亭」のご常連でした。

ある日はるばる亭主人が店を閉めることになり、他の常連と一緒にお店を引き継いだそうです。その後「酒房高井」として独立したというわけです。

お店を引き継ぐという「国譲り」ならぬ「店譲り」が成功した例であり、西荻窪では純喫茶の「物豆奇」、「POT」→「村田商會」、「お好み焼き弥生」→「RISE」(中華料理店を経ているが父から子へ)などがあります。

上の詩は、17年間本田まさゆき(現在本田しずまる)と、日大芸術学部在学中から起こしていたデザイン事務所「デザインコンビ」を解散し、西荻窪で共同生活を引き払う際に書いたものです。西荻在住最後の酒場はやはり高井さんでした。

高井さんと元子さんは普通のものを一工夫でアッ!という感動さえ湧き起こるような名酒肴に変える名人で、そのメニューは酒場でこそ味わえる千両役者ばかりです。例えばシラスと細かく刻んだ大葉とネギ、ミョウガを透明な白胡麻油で和えたもの。これは日本酒と合わせるとなんとも絶品となる魔法のおつまみです。また、その日イカワタが品切れでなければ本当に幸せな逸品となります。フォアグラのような、白レバーのような上品な脂肪分の旨みが生臭くない塩気と一緒に口中に広がり、これまた日本酒と合わせるとウットリが止まらない旨さなんです。〜のようなと例えましたがやっぱりイカワタを誉めなければなりませんね。

それから豚バラとジャガイモの煮付けはいうまでもありませんが、飴色に照りに照りまくっている豚バラと、味が染みきったジャガイモ。20分かかるというリンゴのキッシュ。どうすればこんなに美味いのかと叫びたくなります。リンゴの甘さ、卵の柔らかさ、溢れ出るバター風味、さらにはソーセージの刻んだのがちょいと酒肴らしさを利かせています。20分待ちなんて平気ですよ。豚の岩塩焼きはもう、ビストロ顔負け、ふんわりと絶妙な火入れにとろける脂身が美味いです。牛肉春雨、厚揚げ。

しかも上記のような肴を何も注文しなくともお通しが三・四品くらい出てきます。

学生上がりの当時は懐具合が寂しく誰かにご馳走になることも多くて、近くて遠い、特別なお店でした。高井さんは私の顔を何度も見るので「何かそそうをしてしまったかな」とビクビクしていると「いい顔しているなあ」と言って頂いたこともあり、あの時は嬉しかったです。居酒屋の店主から声かけを頂くこと自体、当時は恐れ多いことでした。

おわりに

「今度高井さんが独立したらしいよ」と大人たちが集まる新店「酒房高井」にまだ二十歳を過ぎた初々しい我々を呼んで下さったのは本田の親戚のお兄さんでした。「駆け出しのイラストレーターですが」と自己紹介で必ず言うような頃。あれからかなり月日が経って、友人と、同僚と、女性と、一体何人の人と行ったかな。

高井さんで日本酒を学びました。安西水丸先生の好きな〆張鶴。田酒をタザケではなくデンシュと読むこと。飛露喜。梵。香住鶴。菊姫にごり。大七。雪の茅舎。などなど。

どれを頂いても「日本酒なんて全部美味いじゃん」という他ないのですが。好きなお猪口を取っ替え引っ替えちびりちびりと。