M's Story ② 卒業〜オペラデビュー〜フィンランド

Masato's Story ② 卒業〜オペラデビュー〜フィンランド

オペラデビュー

藝大時代から、外部の演奏の仕事は色々いただいていたが、院修了後の公演をデビューと捉えるのであれば、東京室内歌劇場の公演『コジ・ファン・トゥッテ』がオペラデビューとなる。(コンサートは色々出ていたが)

ある日突然に訪れた、グリエルモ役での出演依頼。

当初予定されていた方が降板することとなり、前年に院の公演でグリエルモをやっていた自分に白羽の矢が当たった。

「マエストロも芸大の公演のことをご存知で、お願いすることを決定しました」と。

もちろん、お受けしたが、その後知った情報で、指揮は故・若杉弘先生、演出は栗山先生、オーケストラは東京フィルハーモニー管弦楽団。別組のキャストには平野先生をはじめ、芸大時代お世話になった先生方もたくさん。(この時出演されていた佐々木典子先生、川上洋司先生とは、十数年の時を経て再びご一緒させていただくことになる)

いきなり凄いところに放り込まれた。

やる気とプレッシャーとが交互に押し寄せた。

栗山先生は非常に厳しいことで有名だった。はじめはフェランド役の中嶋(学年も年も違ったが院時代の仲間)と一緒に「そこの若手2人!!!!」と毎回のように怒号が飛んだ。喜劇であるはずの稽古場が、いつも張り詰めた空気。大変だったが、今は経験として心身に残っている。平野先生は基本的に弟子を優遇することはしない。自分で這い上がってこい、というタイプだ。だが、稽古では口にしなかったものの、影では気に留めていてくれた。そんな話を共演者から耳にしたことがあった。この公演は、亡き師匠と現場でご一緒させていただいた唯一の機会となった。

今ではなかなかないデビューの仕方だったが、このことも含め、「縁」の存在というものを、いつも感じている。

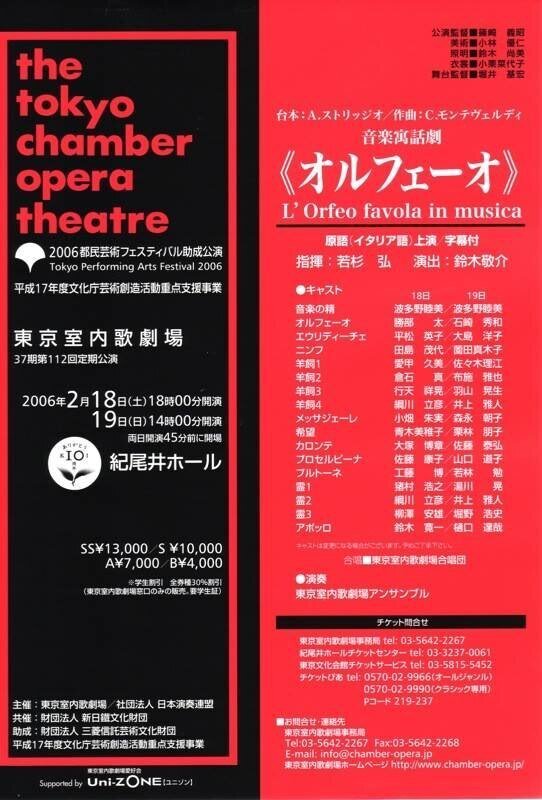

その後も、会員でなかったのがだ続けて「オルフェオ」にも出させていただいた。

二期会

そうしている中、師匠から「二期会には入らないのか?」と。二期会とは1952年に発足し、オペラ企画、研修所、マネジメントの3構造を有した大規模な声楽家団体。

卒業後は完全に手探り状態。色々知り、場を広げるためにも受けよう、と思い二期会の研修所へ。第50期のマスタークラスに合格し1年間研鑽を積んだ。そこであったのが「音域の変化」である。

それまではバスバリトンの音域で、実際にバスのレパートリーの方が多かった。研修所もそういった曲で受験した。

その後、様々な講師の方のアドバイスを受けながら、与えられた重唱(電話、リゴレット、道化師)をこなしていくうちに、自然とバリトンの音域を手にしていった。今でもバスバリトンくらいの音域が得意ではあるが、バリトンのレパートリーをより広げていくことが可能になった。マスタークラスは首席で修了し、最優秀賞、川崎静子賞をいただき、晴れて東京二期会会員となった。

二期会に入ったからといって、それで生活できるわけではない。オーディションを受けたり、仕事を自分から取りに行ったり、自分を売り出すという事も大事になってくる。

様々なご縁で、色々なものに出る機会を得た。

海外での演奏

初の海外での演奏も経験した。

2010年、上海万博『世紀のコンサート』での「第九」バリトン独唱である。

これもまた縁の妙による。ソリストを選定員の1人が、別件でたまたま繋がる機会があり、自分の音楽に対する考え方、熱意を買ってくださり、ソリストとして呼んでくださった。

300人編成の大オーケストラ。なんとか、無事に務めることが出来た。

震災

その後も演奏活動に精を出していた中、起きたのが2011年。東日本大震災。

山形の実家とも数日連絡が取れなくなったが、幸い、山形の被害は少なく実家も無事だった。

しかし、事態は深刻。当然ながら演奏活動を続けるのが困難な状況、空気感があった。

何度か東北のためにチャリティーコンサートを開催。その時にはウィーンで日本のためのチャリティーコンサートを開くために動いていたフルート奏者の深江亮太さんと繋がり、日本とヨーロッパとの情報交換を行なっていった。

ただ、この状況でチャリティーを続けようにも、音楽家は仕事を失い、チャリティーどころでも無くなっていった。

そこで、翌年は想いを共にした東北出身の演奏家4名で南相馬に赴き、無償の公演を行った。

その後も活動を続けたいと思ったが、一番気になっていたことは「押しつけになってはいけない」ということである。

受け入れ側の負担も極力減らさねばならない。そこで、政治経済に通じたお方にご相談し、福島県で活動する方を紹介していただき、それから、その方にいわきで顔の広いBAR QUEENのマスター、加藤氏を紹介していただく。このご縁が、現在まで続くいわきでの活動へと繋がっていく。

フィンランド留学

また、震災の影響で活動ができなくなったため、元々もう少し先に予定をしていたフィンランドでの勉強を前倒しし決行した。

山形交響楽団のヴァイオリン奏者ヤンネ舘野氏との出会いにより、フィンランド歌曲に興味を持ち、ヤンネの母親であり、ピアニスト舘野泉氏の奥様であるMarja Holopainen女史の元で学べることとなった。

毎日レッスンに通い、フィンランド歌曲を見てもらった。

特に「あたたかい音楽」を意識することを何度も言われたのを覚えている。

いいなと思ったら応援しよう!