コーチングとは。

お久しぶりです!!Masatoです。

最近よくこんな質問を受けます。

「Masatoが勉強してるコーチングってなに?スポーツのコーチ的なこと?」

そのような疑問にお答えしたく「コーチング」とは何かについて書いていきます。

※この記事の最後にコーチングの体験セッションのお申し込み方法を記載しました。ご興味ある人は最後でまで読んでみてください!!

①コーチングとは?

クライアントの持つGOALを達成することをサポートする行為のことです。

もう少し言葉を足すと・・・

「クライアントが心から達成したいと思っているGOAL(仕事・趣味・人間関係・ファイナンスなどのあらゆる領域の理想的な状態)まで、クライアント自身がたどりつけるように支援すること」です。

そもそもコーチングという言葉がどういった意味を持つかを確認しましょう。

コーチングは、英語の「coach(馬車)」が語源となっています。

コーチとは乗客を目的地に案内し、サポートするという仕事です。

その後、私たちにも馴染みのあるスポーツコーチのような人たちを指す言葉に転じてきました。

現在ではコーチングは個人や組織のパフォーマンス向上や目標達成を支援する手法として広く認知されており、様々な分野で活用されています。

このように過去には物理空間で目的地まで送り届けるという意味で使われていたcoachという言葉が、現在では目標達成まで送り届けるという意味合いに変わってきたという歴史があります。

実は、私自身約2年間コーチングを受けております。

私の本音でやりたいことを抽出していただきGOAL設定・GOAL達成の支援をしていただきました。

少し、私のコーチングを受けての変化をシェアさせてください!!

2023年のこれまでとこれから

— マサト@ムキムキ英語コーチ (@Masato_KAIHO) July 26, 2023

1月 シンガポール、仕事三昧

2月 ベトナム、コーチングスクール入学

3月 セブ島、スピーチコンテスト開催

4月 アメリカ、人生最大17日間の休み

5月 アメリカ、IFBBプロのパーソナル

6月 ベストボディジャパン大阪出場、居合道

7月 タイ、KAIHO合同会社設立、茶道

8月… pic.twitter.com/2NmncivcaZ

元々は中学校の英語の教師(公務員)からキャリアをスタートし、Edtech系のベンチャーへ転職、現在はKAIHO合同会社の代表社員をしております。

毎年のように立場や仕事が変わる自分に対して、漠然とした不安と生きづらさを感じていました。

「こんなにやることが変わるって僕には軸がないのかなぁ」

「僕の強みって何があるんだろう」

「将来やりたいことって何だっけ」

こんなことをぐるぐる考えながら生きていました。

今は変化することに対して全くネガティブな感情はないのですが、

元々は「何か一つのことを突き詰めなきゃいけない」という潜在的意識がありました。

でも、コーチングの中で私の心からやりたいことに気付けました。

ずっと子どものことから「変化する」「教える」「共感を生む」が大好きだったという事実です。

部活動歴は野球→美術→バスケと、かなりユニークな変化を遂げていました。何かに依存することなくいろんなことを学ぶ方が豊かだという価値観が僕の中にあります。高校の時のテスト期間には誰よりも早く学校に行って「勉強を教える会」を誰に頼まれた訳でもないのにやっていました。なぜか「僕がみんなに教えないと」と謎の使命感に駆られて必死に勉強していました。中学の時の生徒会挨拶では「お笑い芸でみんなを笑わせつつ、最後にしっかりと大切なことを伝える」を大切にしてました。分かってもらうためにはどうすればいいかを誰よりもこだわっていました。

上記の出来事はコーチングセッションの中で引き出してもらったことです。

全て自分では当たり前に、もはや無意識でやっちゃっていた行動でした。

しかも、上記の3つの動詞(want toと呼ぶ)は僕の人生を通底して、いたるところに発見されました。

「あぁ、これが僕だよなぁ」と自分を受け入れることができ、これらのwant toをもとにGOALを設定することができました。

3年前は学校の先生だった僕が、今は会社経営をしながら、毎月海外へ行き、侍になるための修行を積み、2つのコミュニティを運営しながら、英語コーチングを行いながら、インターナショナルスクールでバスケコーチをしながら、ボディメイクのコンテストにも挑戦する!!

着物を着て生活しました。

こんな生活をしています。

コーチングを受ける前の僕が聞いたら「この人はイカれてる(いい意味で)」と言いそうです。

GOAL設定をすることで24時間の使い方が大きく変わりました。

さて、簡単ではありますが僕の話を通してコーチングを受けた後の心象風景を皆さまにお伝えできたかと思います。

コーチングを通して人生が大きく変わってきた。

次は僕が、コーチングを通して人の可能性を解放させる。

そんな思いで現在コーチングを学んでおります。

最後まで読んでいただけると嬉しいです!!

②認知科学に基づくコーチングとは

認知科学に基づくコーチング(以下コーチング)とは、認知科学に基づいたマインド(脳と心)のカラクリを使って、クライアントのゴール設定を行い、内部モデルを書き換え、クライアントの行動変容を起こすことです。

認知科学では、脳の情報処理プロセスに着目し、外部刺激(入力)と行動(出力)の間に存在する内部モデル(ビリーフシステム)を研究します。ビリーフシステムとは簡単にいうと「ものの見方」です。このビリーフシステムは、個人の経験や他者よって形成されたルールや常識に影響されます。

・例えば、「報酬」のために本当はやりたくもない仕事をすること。

・「勝利」のために自分の信念を押し殺してでも練習すること。

こういった外的要因を掴みにいくことは本当に自分のしたいことではないと思います。

コーチは、マインド(脳と心)の仕組みを活用し、クライアントの目標達成に向けて、ビリーフシステムを変えるサポートをします。

つまり、クライアントのビリーフシステムを見つめ直し、変化を促すことで、本当に掴みたいGOALへ自然と向かって進んでいくことができます。

③コンフォートゾーン

コンフォートゾーンとは「安心安全でいられるゾーン」のことです。

サウナに入った時って汗をかいて体温を下げようとしますよね。

逆に冬の北海道で薄着にコンビニへ行く時は体を無意識に震わせて体温を上げると思います。

僕たち人間の体温のコンフォートゾーンは36度前後なので、温度が変わっても36度に戻ろうとします。

この、コンフォートゾーンに戻ろうとする働きのことをホメオスタシス(恒常性維持機能)と言います。

そしてこのホメオスタシスは体だけではなく、心にも働きます。

例えば、ダイエットを頑張ったのにリバウンドして元に戻っちゃったという経験はないですか。

これはダイエットする前の体重が自分のコンフォートゾーンのままだから、戻ってしまうんです。

そして、この戻ろうとする力はめっちゃ強いです。

この力のことをモチベーションと呼びます。

人間に備わっている機能で僕たちは無意識的にコンフォートゾーンに戻ろうする。

つまり僕たちには常に強力なモチベーションが常に働いていることになります。

だから、GOALを達成したいのであれば「モチベーションを上げる」のではなく「コンフォートゾーンを未来に移動する」というマインドセットが大切になります。

コンフォートゾーンが未来にズレると現状の自分の居心地が悪くなり、行きたい未来に対してモチベーションが働きます。

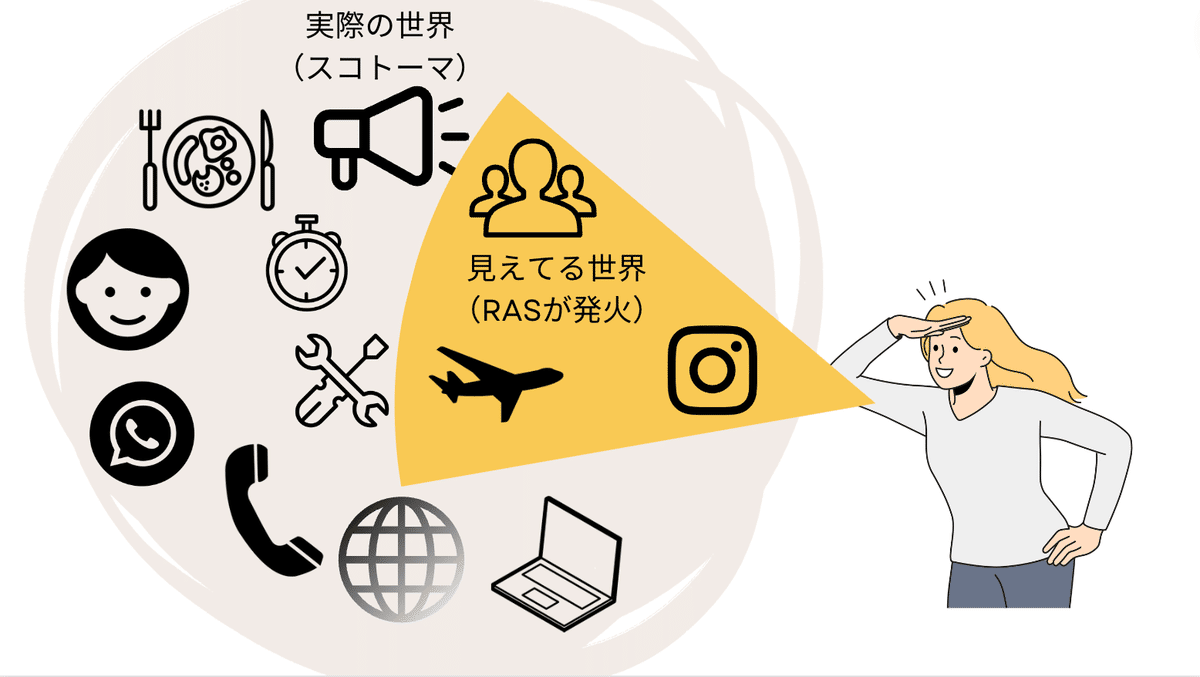

④RASとスコトーマ

人はコンフォートゾーンに対して必要な情報しか頭に入れようとしません。

なぜなら世の中には情報が溢れていて、全部受け取ってしまうと脳がパンクしてしまうからです。

この、自分が必要な情報を集める脳機能の一部をRAS(Reticular Activating System)と呼びます。

RASは情報を取り入れるか否かを決めている場所になります。

逆にRASが重要でないと判断した情報をスコトーマと呼びます。

これは日本語にすると心理的盲点という意味です。

つまり、自分にとって重要じゃない情報は無意識的に見えなくなっています。

今までスコトーマだったものが見えるようになります。

例えば、僕は2023年1月にベストボディジャパン大阪に出場すると決めました。それまでの筋トレは健康を維持するために週2回程度の頻度でやっていました。

しかし、大会に出ると決めてからトレーニングの重要度が上がり、SNSではムキムキで真っ黒に焼けたお兄さんばかりが目につくし、Youtubeもフィットネス系の人ばかり目につくようになりました。

その中で「今のままではやばいぃ!!!!」と気づくことができました。

そして、ステージにかっこいい身体で立っている自分がコンフォートゾーンになりました。

現状の腹筋が割れていない自分とてつもなく居心地が悪くなりました。

毎日2回ジムに行って、トレーニングと有酸素をするという毎日になりました。

まさにコンフォートゾーンがズレて、RASが発火しました。

その結果、今までスコトーマだったものまで見えるようになりました。

このように未来に対してコンフォートゾーンがズレた時必要な情報に対してRASが発火します。

そして、無意識に必要な情報が入ってくる状態になります。

⑤ゴール設定

コンフォートゾーンをずらすには未来に対してGOALを設定する必要があります。

コーチングにおいて最も重要なものがゴール設定になります。

ゴール設定には大きく3つのポイントがあります。

現状の外側であること

want toであること

オールライフで設定すること

①現状の外側であること

そもそも「現状」という言葉の定義を考えてみましょう。

現状=今のまま生きていれば想定される未来

「現状」なのに未来まで含むの?!と思った方もいるかと思います。

例えば、会社員2年目で3年後に課長に昇格する。副業で月5万円を稼いでる人が月20万円にする。このようなことは全て理想の現状です。

現場の外側のゴールは、今の延長線上にはなく、ゴールを設定するには既存のビジネスモデルや組織構造を根本的に変えないと達成できないようなものです。

現状の自分では達成方法がわからないようなこと。

挑戦してみたいけど、恐怖を伴うもの。

周りの人たちがびっくりして、すぐに止めてくるようなもの。

「それでもやってみたいんだ、、、!!」って心が叫ぶようなもの

こういったものが現状の外のゴールなのです。

また、ゴールは見つけるものではなく、創るものです。

現状の自分で思いつくようなことは理想の現状になってしまいやすいです。

だからこそコーチが介入し、現状の外のゴールを創り出すという関わり方をします。

②want toであること

want to とは周りの意見や圧力は関係なく、自分が本音でやりたいことです。

誰に何を言われようとやり続けたこと、権威者に怒られてもやっちゃうこと

そのぐらい強烈な本音のことをwant toと言います。

ちなみに権威者とは会社の上司、先生、親など自分にとって大きな影響を持つ人のことを指します。

また、want to の裏側にはhave to が存在します。

have toとは「しなければならない」と思い込んでいることです。

GOAL設定にはhave to が交わらないように十分注意したいです。

have toの例は「誰かに認められたい」と承認欲求を満たす行為であったり

「過去の自分を救いたい」という過去の自分を生きるようなものです。

have to がGOALに混じるのはありえないことなので、セッションの中で出てきた時には介入させていただきます。

③オールライフで設定すること

「オールライフ」のゴール設定は、全領域で設定することが重要です。

具体的には仕事・趣味・人間関係・社会貢献・知性・家族・健康・ファイナンスの8つの領域でゴールを作っていきます。

また、それぞれの領域で現状の外のゴール設定を行います。

以下に8つの領域での定義をまとめました。

仕事: お金を払ってでもやりたいことであり、人の役に立つこと。社会への機能提供。

趣味: お金を払ってでもやりたいことであり、人の役に立たないこと。※趣味のプロ化によって仕事になる場合もある。

健康美容: ゴール達成のための体力・健康・休息・美容の状態。

家族: パートナーや子供、家族にとってどんな自分で在りたいか。

人間関係:未来の自分はどんな人たちを生きているか。友達や同僚にとってどんな自分で在りたいか。

社会貢献: 利益を求めず、自分の当事者意識がない世界への貢献すること。

知性: 仕事とは関係なく、興味があるから学びたいこと。生涯学習の一環。

ファイナンス: 全てのゴール達成に必要な収入や資産。

上記の図のことをバランスホイールと呼びます。

これら8つの領域それぞれで現状の外のゴール設定をします。

次にGOAL達成をするために重要なエフィカシーについて解説します。

⑥エフィカシー

エフィカシーとはGOAL達成のための能力への自己評価です。

簡単にいうと「自分はゴール達成できると心から信じている状態」です。

エフィカシーが高い状態というのはゴール達成において非常に重要です。

自分のゴールに対して根拠はないけど自分はやれると評価している状態こそがエフィカシーの高い状態です。

私がエフィカシーが高い人って誰だろうと思った時に真っ先に浮かんだシーンがこちらでした。

全国優勝常連校を倒すと信じきっている状態

桜木が「俺たち、勝てる訳ないよな・・・」なんて言ってたら勝てるもんも勝てないですよね😆

ゴール達成するためにエフィカシーが高い状態でいることは非常に大切なのです。

コーチはクライアントのエフィカシーを上げ、自然と体がゴールに向かって動く、そんな状態を作り出します。

⑦セルフトーク

セルフトークとは、自分自身に対して語りかける言葉のことであり、その影響は私たちのセルフイメージや行動に大きな影響を与えます。

セルフイメージとは、自分自身に対して無意識的に持っている自己像のことを言います。この自己像は、外部の要素や今までの人生の経験というよりも自分自身が決定しているものになります。セルフトークはセルフイメージを形成する上で重要な要素です。自分に対して語りかける言葉がセルフイメージを決定づけています。

例えば、「どうせ自分なんか無理だ」「僕は仕事ができない」というセルフトークを繰り返しているうちに本当に自分なんか無理で仕事ができないセルフイメージが出来上がってしまいます。

セルフトークのプロセスは、「言葉」→「映像」→「感情」となっています。セルフトークの言葉が映像を作り、その映像が感情を引き起こします。そして、このプロセスによってセルフイメージが形成され、コンフォートゾーンが形成されます。

実際、人は1日に数万回ものセルフトークを行っていると言われています。

だからセルフトークの言葉を変えることで、自己イメージやコンフォートゾーンを変えることが可能です。

セルフトークを変えるためには、ゴール設定が重要です。

今日から使う言葉を「未来のGOAL達成している自分が使っている言葉」に書き換えるからです。

言葉を変えると、 脳内で見える映像が変わって、感情にも変化が起きます。

その結果GOALへの臨場感が高まり、コンフォートゾーンが未来にGOALにずれていきます。

⑧まとめ

ここまで読んでいただき誠にありがとうざいます。

認知科学に基づくコーチングの流れとしては以下の画像のようになります。

このプロセスを1人で、1つの脳を使ってやるのはかなり難しいと思います。そのためにコーチがいます。

セッションでは本音でやりたいこと(want to)を抽出し、そのwant toに基づいたGOALを設定していきます。

本気で人生にドライブをかけたい人に、ぜひ届いてほしいです。

コーチングを通して可能性を解放させましょう。

⑨コーチングに興味がある方へ

上記の記事を読んで「コーチングを受けてみたい」と思った方はぜひ、一度カジュアルにお話ししましょう!

※ただし、以下の条件に1つでも当てはまる方限定になります。

・本気で現状を変えたいと思っている。

・何かを手に入れるためなら何かを手放す覚悟がある。

・自分の「やりたい」を解放して自由に生きたい。

・周りから「変だね」と言われてでも成し遂げたいことがある人。

・生きるフィールドを日本だけではなく地球にしたい人。

時間は30分を予定しております。

予約はこちらから!!👇

https://timerex.net/s/oimomam1216/d2150aca

それでは、カジュアル面談でお会いしましょう!!

引き続きよろしくお願いします。