#3 ユガミの聴覚障害のこと

僕のことを知っている人はご存知だと思いますが、僕には生まれつき聴覚障害があります。

正確には一歳前後に、音や声に反応しないことを不思議に思った両親が病院に連れて行ったことで「先天性難聴」が判明しました。(らしい)

そんなわけで、小学校6年生の夏までは両耳または右耳のみに「補聴器」を装用して生活していました。

その時の夏休み中に、左耳のみに「人工内耳」の手術をして、現在に至ります。

補聴器や人工内耳の違いなどについては以下の記事が分かりやすいと思います。説明放棄

聴覚障害と一口にいっても、生まれつきの人もいれば、病気等で聴力を失ってしまった人などいくつか種類があったり複雑なところはありますが、今回は僕の聴覚障害を中心にお話をしましょう。

難しい話をするつもりはなく、あくまでも僕自身の聴覚障害についてのお話ですのでその点はご留意ください。

『右耳115dB 左耳125dB』

※最後に診断された数字です

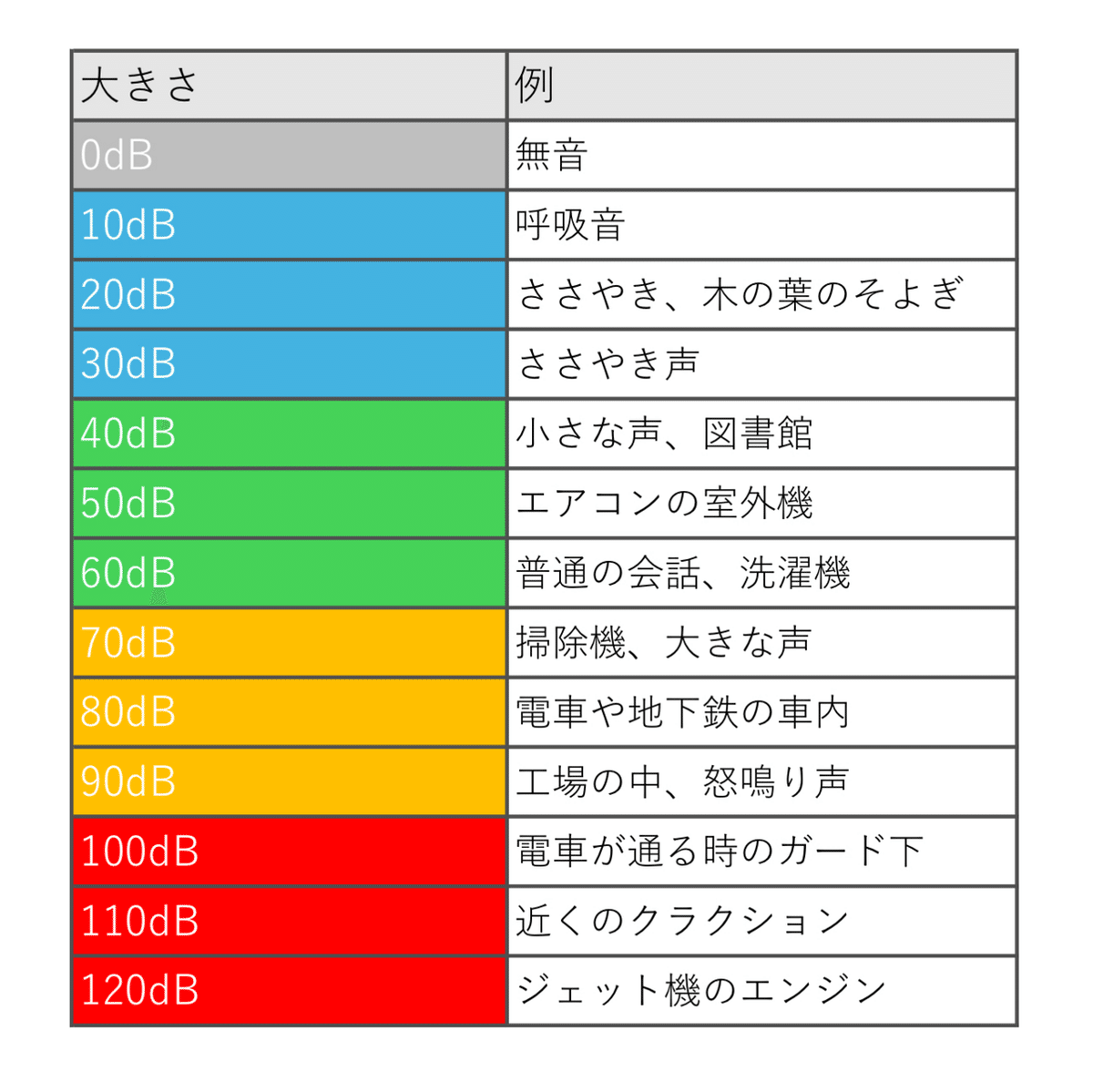

このdB(デシベル)というのは音の大きさを表す単位です。騒音の度合いを測る時にもしばしば用いられます。

みなさんも聴力検査をしたことがあると思います。

防音室に入ってヘッドホンのようなものを装着して、音が聞こえたらボタンを押す、といったものです。

全部が同じではありませんが、裸耳でそういった検査を行って、僕の場合は右耳115dB 左耳125dBの大きさの音でやっと反応したということを表します。

これがどれくらいかというと…

ここからもお分かりになるかと思いますが、至近距離の飛行機のエンジン音(およそ120dB)といった相当大きな音でさえもほとんど聞こえません。

それくらい重い聴覚障害が僕にはあります。

聴覚障害の重さによって、身体障害者手帳の等級(聴覚障害は2級から6級)が定められますが、僕は最重度の2級です。

『どれくらい聞こえているのか』

裸耳ではもちろんほとんど聞こえません。

補聴器と人工内耳では聞こえ方が変わってくるのですが、僕の補聴器時代の聞こえとして、割とこれに近かったかも?という動画がYouTubeにありましたので、お時間がありましたら覗いてみてください。

難聴といっても本当に人それぞれなので、この動画の感覚が当てはまらない方もいると思いますが、難聴の人がどれだけ聞こえにくいのかをイメージするためにはよい動画だと思います。

人工内耳は「うまく適応することができれば」補聴器よりも良い聞こえを得ることができるようになります。

僕自身も人工内耳にしてからカルタの読み札が聞こえるようになった、教壇の先生の声が聞こえるようになったなど、補聴器の時に比べ、よりクリアに聞こえが良くなったことを実感しています。

ですが、人工内耳の体外サウンドプロセッサが「集音マイク」の役割を果たしているため、周りの環境音も当然集めてしまうわけで、周りの環境音が大きいほど人の声はかき消されて聞こえなくなります。

また、僕だけなのかもしれませんが、そのようにザワザワしている環境だと声がうまく出しづらいんですよね。声が出てこないというか…

(補聴器や)人工内耳は昔に比べかなり精度が高くなり進化していますが、やはり聞こえの限界はあります。

病院や競技場のアナウンスや放送、テレビやラジオで流れてくる音は今でもあまりよく分からないし、人との会話でも頑張って聞かないと単語単語を認識するので精一杯だし、頑張って聞いても分からないことも多いです。ザワザワしているところだともうわけが分からないです。

聞き間違いもめちゃくちゃするし、それで変な空気になったことも数えきれないほどあります。

あくまで人工内耳も補聴器も機械なので、まだまだ健聴者の耳と同じ聞こえにはなれないんです。

今でも補聴器や人工内耳を付けたら健聴者と同じように聞こえるようになると勘違いしてる人が多いので、みなさんの周りにもそういう方がいたら教えてあげてほしいと思います。

『競技への影響』

陸上を始めた時、短距離走をメインにしていた時はかなり影響がありました。

スターターの声が聞こえづらいんです。

リレーメンバーに選ばれた際、バトンパスの声が聞こえないことを考慮して一走を任されることが多かったのですが、これがまた鬼門でした。

僕が中学校の当時は「On your mark」ではなく、「位置について、よーい、(ピストル)」だったのですが、「位置について」までは、周りの選手の様子を見ればなんとなく分かります。

「よーい」の時点では下を向いているので、頑張って聞くしかありません。案の定、「よーい」の声が聞こえず、構えなかったことでスタートのやり直しをさせられたこともあります。

フライングの疑惑があった時に2回目3回目のピストルが鳴って止められることもありますが、僕にはそれがわかりません。だから、スタートしたはいいものの、「フライングとかなってないかなあ」と心配になりながら走るのです。当然出遅れることが多かったです。

円盤投げに関しては、ほぼ自分のタイミングで投げられるので、競技中の困り事はそれほど多くはなかったのですが「コールの時に呼ばれたことが分かるような位置にスタンバイする」「主審の旗の動きをずっと見て、投げてもよいタイミングを確認しておく」など、自分の試技がスムーズにいくように気をつけていることはいくつかあります。

「バランスが取りにくい」なんかも、聴覚障害のある人には多く見られる影響ですね。

僕自身、バランス感覚はそれほど良かったわけではありませんが、体を鍛えていくうちに改善(適応?)されていったような気もします。

『聴覚障害を武器に』

「障害」と聞くと何かとマイナスなイメージでとらわれやすいです。実際に不便なことはあるし、困り事も少なくはないです。理解もされづらいときたら、よりしんどいものです。

でも、耳が聞こえないというのは「耳が聞こえる人にはないもの」なんです。

補聴器や人工内耳を外した「無音の世界」は僕にとってすごく集中しやすいですし、これを活かして僕は他の選手よりも安定感を発揮できています。(たぶんね)

この「無音の世界」でスッと集中できるというのは他の選手にはない強みであり武器なんだと思います。

こういうふうに障害があってもそれを強みにして戦っている姿というのを、聴覚障害のある子どもたちや人たちに見せたい、そして夢や希望を感じてほしいという思いで、今まで続けてきましたし、これからもそれを続けていくと思います。

今回はだいぶざっくりと僕の障害についてお話ししました。

来年はデフリンピックも日本で開催されますし、より聴覚障害者のことを知ろう、理解しようという社会全体の動きが生まれ、広がっていくことでしょう。

それは僕自身も凄く嬉しいですが、それだけではなく聴覚障害を「一つの個性」として、またその聴覚障害者の人たちの生き方の多様性を受け入れられるような柔らかい思考を持った人が増え、「聴覚障害が障害でない」そんな優しい社会になっていってほしいなと思います。

おわり