ファンづくり型地域振興から考える観光産業 〜カギを握る地域住民の笑顔の生み出し方〜

【藤川遼介さんプロフィール】

2012 年 東京農業大学 国際食料情報学部 卒業

2014 年 一橋大学大学院 商学研究科 修士課程修了(MBA 取得)

総務省 地域力創造アドバイザー、観光庁 広域周遊観光ルート専門家 主な業務内容

• 観光まちづくり法人(DMO)立ち上げサポート

• 地域おこし協力隊導入設計

• 大学間連携サポート

• 地域住民プロジェクト立ち上げ (例) ご当地バレーボール大会 全国普及プロデュース

藤川さんのビジョンは「日本の快国(快い国)」、ミッション「地域資源の最大化」であると冒頭にお話されました。

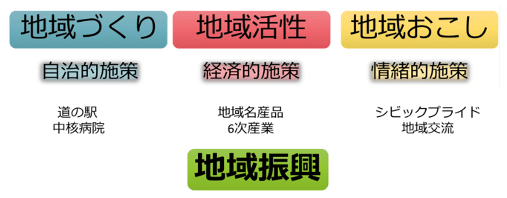

次に「地域〇〇」の言葉の定義として、「地域づくり」「地域活性化」「地域おこし」など色々あるが、「地域づくり」は自治的施策であり“道の駅”など、「地域活性化」は経済的施策であり“名産品の創出や6次産業”、「地域おこし」は情緒的施策であり“シビックプライドや地域交流”を指し、これらを総称した言葉が「地域振興」であり、「地方創生」という言葉は、“都市部”に対して“地方”を対比させたスロ ーガンだと定義されました。

大学院で研究は「自治体 web のレイアウト比較」で、当時の主流派文字ばかりの自治体が中心だったのですが、徳島県神山町の web は写真の活用が上手く、ファーストビューの情報量が少なく、イラストを駆使されており、テキストを減らし、情報を探しやすくされていると分析されました。そして山形県朝日町に文字の少ない Web ページのレイアウト を提案されています。

株式会社・社会起業研究所・学生団体それぞれ『エピテック』機能

2011 年の東日本大震災を契機に、東北の地方再生や発展を意識したそうです。そして、他の大学とも一 緒に活動したいと仲間に話すなかで、学生団体を立ち上げられます。株式会社『エピテック』“地縁とご縁を結ぶ”を理念に、地域コミュニティ形成から、地域経済の循環における伴走として、コンサルティング、企画、そしてプロデューサーとして若手の育成から運営まで関わるといいます。

学生との関わりの中で若者の考え方の変化も感じています。

2010 年頃は「社会起業」の関心が強く、2014 年頃は「地方創生」に関わりたいと変わり、その後「就活」を意識した “インターン制度”が主力になって来た影響で大きな変化が生まれます。2021 年、コロナ禍の影響もあり、活動に制限がかかったことから、「自己成長」につながるものへの関心が強くなっているといい ます。

これまでの活動を通して、学生の「〇〇やりたい」を尊重し(学生団体エピテック)、大人が「よし分かった」 と学生の背中を押してやる(株式会社エピテック)という形を作っています。大人が責任を持てる範囲の仕組みの中で、学生が個性を出すという形の方が、今の学生は伸び伸び活動できるみたいです。 事業としては、プロジェクトチームを結成し、地元の方と相談して事業化するといい、エピテックの強みは、 学生の信頼を得ていることにあるようです。

2000 年頃から「泥んこバレー大会」が全国的に広がりましたが、これらは商業的要素が強く、私たちが目指すのは地域の方と地域外の方をつなげる活動でした。私たちが最初に取り組んだ「ご当地バレーボール 大会(泥んこバレー)」は茨城県筑西市でした。

プランニングにこだわりました。地域の人と、電線一つ無い「地域に映える場所」を徹底的に探し、筑波山を背景にして、その横に“ひまわり畑” を作ったことです。そこでバレーボールをして、インスタ映えする写真や動画をあげて、人気スポットを作る活動へとつながりました。

地元の方が「こんなに不便な土地に若い人など来ない」と言われていた所に、若い人が集まってくる実績 から、成功体験を感じてもらいました。実際に、参加した女性参加者のインスタグラムなどへの投稿から、 「泥んこになれる場所」「満開ひまわり畑」「写真を撮って楽しい」ということが伝わったといいます。そして、投稿した女性を中心に翌年は参加チームが倍増する程、より多く参加者が集まりした。 大会の運営や経費などをマニュアル化しており、このマニュアルを持っていることを聞きつけた地域から「私 たち地域でもやってほしい」と依頼が来ているといいます。

「泥んこバレー」を行なった茨城県筑西市で、多くお客様を受 け入れた経験から、新たなプロジェクトが生まれました。

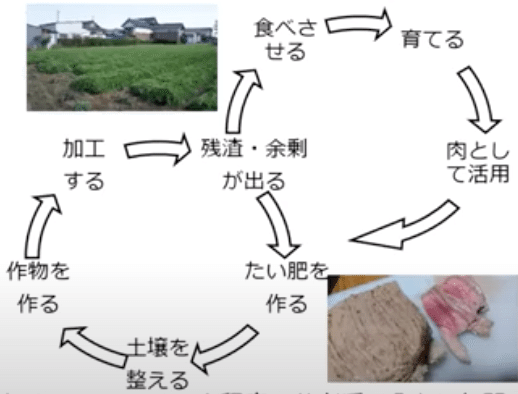

そのプロジェクトは、毎日約 2 トン余剰野菜が廃棄されている地域課題に着目しました。この余剰野菜をダチョウに食べさせること により、肉として販売し、家畜排尿を堆肥にして土壌を整え、作物を作り、加工するという循環を、休耕地を使って作ろうという動きに発展しました。

大分県宇佐市で麦焼酎「いいちこ」を作るときの残渣を使って土壌改良した循環も生まれています。岩手県二戸市でも日本酒「南部美人」とコラボしながら、地域振興する取り組みも行いました。福井県南越前町で、泥んこバレーような企画を象徴に地域体感宿として地域交流を目的としたゲストハウスが誕生しました。これらの取り組みは、若い人に来てもらい知ってもらうキ ッカケをつくるために「泥んこバレー」を広報的な活動として活用しました。

プロセスを整理すると、分かりやすい企画(泥んこバレー)を実施し、地域活動のコミュニティづくりに 4 年間ほどかけて、新たな産業創出して、若手の育成及び事業継承できる仕組みを作っていくことを目標としています。現在の地方部は、若手が夢を持つことができる仕事を作ることが大切だと考えます。

“外から来る移住者に頼る”でなく、外の人と地元の人の知見を合わせることが大切なのです。そのためにファンを作る仕組み、「営業」するのでなく「視察したくなる」、「広報」するのでなくて「参加したくなる」、学び方も「受講する」のでなくて「実践したくなる」仕組み、楽しみながら作ることが大切だと思っています。

通信回線も 2000 年 3G 時代は文字かり情報、2010 年 4G 時代はスマホが登場して画像を送る時 代、2020 年 5G 時代は動画配信が主流に変わってきています。

最近、シニアも「LINE」を使う人が増えています。その理由は、コロナ禍において、孫の動画や写真を楽しみにしている人がより増えたからです。また、シニア層と Youube はとても相性が良いです。なぜならLINE で送られてきた Web サイトのURLは怖くてクリックできないといいます。しかしながら、送られてき た Youube 動画は、動画が埋め込まれて送信されるため、何の動画かわかるため、安心して視聴することができます。私たちは、地域活動をなるべく動画にまとめるようにしてきました。その結果、地域のシニアの方々のお喋りネタとして、地域活動の動画を見て楽しんでもらい、応援してもらえるようになりました。

このように世代を超えて地域活動を楽しむことができるようになった活動は、とても大きな成果だと思っています。

5G の時代は、より情報が拡散されると考えられます。そのため、これまでのような“web ページをSNS で 拡散する“でなく、” SNSで拡散された情報を、信頼できる web ページに集約“するという Web ページの在り方も変化すると考えます。私は、この Webの活用を考えるにあたり、これまでの地域のみなさんの反応を活かして、動画の活用方法に力を入れることにしました。

しかしながら、私が力を注いだことは、Youuber ように配信数で収益を上げる考え方でなく、広報・PR・知名度向上を目的として、Web 上で“検索ヒット率”を上げる考え方です。

↓ 地方創生詞「Broup」 https://www.youtube.com/channel/CxpwuCf655zuH21ri6A

そこで始めた活動が、大学生が地域の活動やその思いを伝える「Social Design Girls17」です。2020 年年始に新型コロナウイルス影響で地域企画の実施が困難になると予測し、集客イベントではなく、少人数で地域の魅力発信になる活動を行おうと早めに行動を起こしました。

この企画を考えたきっかけは、「ご当地バレーボール大会」などに参加した女学生に、「地域おじいちゃん達をインタビューしてもらえないか」とお願いしたところ、「お役に立てるならやりたいです」ということで始めることになりました。

この企画は、地域側のメリットだけではなく、大学生側のメリットを考えることにもこだわりました。大学生が地域と関わるメリットを明確に持って欲しかったからです。そのため、大学生が将来的に就活や論文作成、さらには企画書作成などに役立つよう構成や演出を学べるコンテンツとしました。大学生は、この企画への参加を通して、社会人になる心構えを身に着けます。具体的には「社会性(コミュニケーション能力)」「論理性」「主体性」を磨き上げていくことを目標としています。

この活動の結果、私たちの動画は、Google で検索上位に持っていきやすいプラットフォームを作り上げることに成功しました。「地方名・地方創生」「地方名・ SDGs」などと検索し、範囲を「動画」に絞り込むとエピテックの動画が 1 番など上位に検索されます。「茨城県筑西市 SDGs」で検索すると「すべて」項目で検索上位に出てくるようになりました。

私は、誰が見ても客観的に認めざるを得ない地域活動の成果を目標としてきました。地域のみなさんの頑張りや想いを客観的に評価してもらいたいと思ったからです。この動画検索の上位になる結果は、客観的な成果として表れています。したがって、こような結果を作ったことによって、多くの人に認められ、私たちの言葉の重みが変わって来たという実感を持っています。この成果は、地域のみなさん思い合っての成果であり、良い人間関係が築けた結果だと思っています。全国の地域のみなさまに感謝が尽きません。

また、コロナ禍で活動することができなくなった学生が、こ動画を見て「那須塩原市に住み込んで活動をやりたい」と売り込みに来てくれました。大学生版ワーケーションともいえる「スタディケーション」という形で大学生が住み込みで活動するというモデルも動き始めました。こように動画配信をきっかけにインタ ビューに答えてくださった地域のみなさまへ取材依頼や、新たなお客様獲得にも繋がり始めたケースもあるようです。

河内長野市取り組みで、河内長野市の魅力を発信するとともに、旅館「南天苑」では、未来のお客様づくり視点を持って動画を撮影しました。ここでは、インタビューした学生は、夢への第1歩として、新たな活躍のきっかけになりました。

このようにこれから時代、地域ニュースとなる取り組みを、自らが作り出すことができる時代になったといえます。安価に負担を下げて、たくさん話題を作り、楽しい様子を発信することが知名度向上へ 第1歩だと考えます。

まとめますと「ファンを呼び込むコミュニテ ィ」とは、カリスマ性のある人がいて、そこをつなぐ若い人などがいて、ファンを作っていく、そしてモノ・コトを作っていきます。 そのために、地域と関係づくりが必要です。だいたい 4 年間下積み期間がかかりま すが、根気強く取り組んでいます。

「観光」地域の人たちがコンテンツを作り、お客様がいて成立します。

これまでのお客様が観光する目的、「ストレス発散」「思い出づくり」「家族サービス」「趣味満喫」「自 分探し」などだったのですが、新型コロナウイルスの影響で目的が達成できなくなってきています。コロナ禍で新たに、「都心離れ」「静かな場所で特別な時間」「他拠点生活」などのニーズも高まってきました。したが って、アフターコロナ時代における観光は、これまでの目的に加えて、「都心離れ」「静かな場所で特別な時間」「他拠点生活」などのニーズも考慮する必要があると思われます。こようなニーズを地域の人が汲 み取って、都心疲れをした人を受け入れる環境を作ることが大切です。そして、このようなサービスを地域の人と地域外の人とが一緒になって作っていくことが、本来の「地方創生」につながると思っています。

近年の顧客ニーズは、「快適感」「贅沢感」「特別感」でした。これから時代は、これらに加えて「仲間感」というもが重要視されると考えます。これから元気になる地域は、地域の人が地域外の人を受け入れ、一緒になってモノ・コトを作っていく時代だと思いますと結れました。

【Q&A】 1(星乃):自治体と話をするとき、事業目的を求められることが多いと思うですが、いかがですか? A1:自治体案件の場合、結果的に、課題から目的を描く形でストーリーを作ることになると思います。その場合、最初に自治体の方に「この事業の中心になって活動してくれる地元の方おられますか?」とお尋ねします。そして、地元の方の思いを組み上げて、その思いが自治体が掲げる課題と合致しているかを考えて、伴走するのが私たちの役割だと思っています。 自治体さんは「絵に描いた餅」のようなストーリーをあげられることが多いです。その場合、「誰がやるんですか?」と問い返しています。たいていの場合、「誰もいないです」と答えが返ってきます。しかしながら、一所懸命頑張っている方おられます。すなわち、「誰もいないのでなく、探す気が無かった」というケー スがほとんどです。そのため、「そのような方を探しにいく」ここがスタートだと思います。事業の本当の目的は 、地域で実戦してくださる方を見つけ出すことだと思います。

2(福嶋):地元のキーマンとの関係を大切にした後、キーマンの方に成功するように持っていくのには、どのようにすれば良いでしょうか? A2:あまり高い目標を掲げないことです。キーマンの方が「何かをやりたいと思っている時に、孤独を感じているケースがままあります」、その方は「シンプルに話を聞いてほしい」だけの場合もあります。一緒に話を聞いて、それを形にして、それを積み上げるだけで、信頼関係ができて、成功に近づくことができます。関わる立ち位置も大切です。私のようなよそ者が関わる場合、成果は、地元の方のものにしておくことが大切だと思います。

3(釼菱):地域の子供達が大学に出て行った後、地域に帰ってきてもらうために、子供達に地域ことをよく知ってもらったり、大人たちと付き合ってもらったりすることが大切だと思うですがいかがでしょうか? A3:地域の子供達との触れ合いは、親御さんの賛同も必要になり、一番必要なことは「ママさん世代にどうコミットしていくか」が課題かなあと思います。今の時代、子供達を危険にさらしたくないとの感情を持つ方が多く、親子体験の企画を作っていくことも大事だと思います。 茨城県筑西市で取り組んで良かったと思う事例として、地域おこし協力隊制度を活用して、「大学生が週末など月 8 日間活動」するというもがあげられます。先ほど質問で、京都府北部で活動されているとおっし ゃっていましたので、同じように「京都市や大阪市など大学に通っている学生に週末だけ地域で活動してもらう」制度を地元自治体が作って、大学に行く前に高校生のうちに知ってもらい、ロードマップを引いてあげることが大切だと思います。 今年度より、総務省「地域おこしインターン」という制度が始まりました。例えば夏休みなどの長期休暇中に参加しやすい制度を作ることもできると思います。