【17】清酒醸造の微生物(1) -酵母④-

一度に読む(書く)文量を超えたので、記事を分割しています。

-酵母①-では「きょうかい酵母」の清酒用6号まで、-酵母②-では同7号から14号について、-酵母③-では泡なし酵母(_01号)の経緯と1501号から1801号まで触れました。

「きょうかい酵母」の主だったところは紹介を終えたことになりますが、他にも頒布されている清酒用「きょうかい酵母」がまだありますので、引き続き紹介していきます。

次回以降で「きょうかい酵母」以外の酵母、すなわち日本醸造協会以外が開発した酵母たちについて紹介できればと思いますが、先が長い……。

低尿素生産性酵母

低尿素生産性……といわれても、それが何のためなのか、ピンとこないと思います。ちょっとデリケートな話題になりますが、まずは以下の引用から。

1985年カナダ、オンタリオ州においてワインなどのアルコール飲料の中に、発ガン性の疑いのある物質として知られるカルバミン酸エチル(ECA)を含むものがあると発表された。翌1986年、カナダにおける基準値以上のECAを含む酒類として発表されたもののなかにワイン、ウイスキー、ブランデーなどとともに、日本から輸出された清酒があった。それ以来、各国でECAの生成機構や低減化に関する研究が精力的になされ、米国ではワインの、英国ではウイスキーの、我国では清酒に関する研究がなされた。

この「カルバミン酸エチル(エチルカルバメート;ECA)」について、国税庁が以下のように説明しています。

カルバミン酸エチル

カルバミン酸エチルは、酒類を含む発酵食品に天然に存在する物質です。

国際がん研究機関(IARC)において、平成19年に「おそらく発がん性があるとされるグループ」に分類された物質で、食品の成分等に関する国際規格を定めているコーデックス委員会等で近年、酒類、特に核果(さくらんぼ、もも、すもも、あんず等)を原料とした蒸留酒(核果蒸留酒)中のカルバミン酸エチルについて議論されています。

コーデックス委員会においては規制値を定めるとの結論には至っておらず、我が国においても食品衛生法上の規制値はありませんが、酒類の安全性を所管する国税庁として、実態の調査等対応しているところです。

上記文中で注目されているのは核果蒸留酒になっていますが、このカルバミン酸エチルは清酒でも生成され、その大部分は、酵母の代謝産物である尿素とエタノールが反応して生成されます。

国際的な規制値は現状定められておらず、カナダおよびチェコは独自に酒類におけるカルバミン酸エチル量の規制値を設けているものの、近年の調査結果から示された清酒中の含有量はその規制値よりも少ないです。しかし、今後他国が追随したり、規制値が厳しくなったりする可能性もあるので、国としても上記のように捉えています。

清酒中に含まれるカルバミン酸エチルそのものを減らすには現時点では有効な手段がないため(ゼオライトや活性炭を大量に投入すればある程度除去できることがわかりましたが、酒質が担保されないレベルの量なので非現実的)、含有量を減らすには生成反応を起こさないようにすれば良いとのことで、国税庁が作成した資料(PDFファイル)「清酒のカルバミン酸エチルを減らすための方法について」に記載されている、以下の3つが考えられています。

① 尿素非生産酵母を使用する

② 火入れ前にウレアーゼ(※尿素分解酵素)処理を行う

③ 火入れ後の温度管理を適切に行う

①②は前駆体の尿素が減ればカルバミン酸エチルも少なくなるよね、ということで、尿素を作らせない(①)、または反応が起こる前に分解させる(②)という手法ですが、①だとそもそも清酒中に尿素が蓄積されないので、その後の管理においても手間が掛からない(②は火入前に十分な酵素反応時間が必要で、処理工程も増える)点で有利です。

③は熱エネルギーで反応が促進されることがわかったので、なるべく温度を下げて反応を抑えようという考え方です。

カルバミン酸エチル分解酵素(ウレタナーゼ)についても現在進行中の研究として行われていますが、まだ実用化には時間がかかりそうです。

そこで①の尿素非生産性酵母の出番なのですが、きょうかい酵母においては「低尿素生産性酵母」と書いてあります。

2021年(令和3年)9月にきょうかい酵母の案内が更新されておりまして、そのタイミングで泡なしの3株(KArg7号・KArg9号・KArg10号)が日本醸造協会のリストから除外され、また呼称も「尿素非生産性」から「低尿素生産性」へと変更されていました。

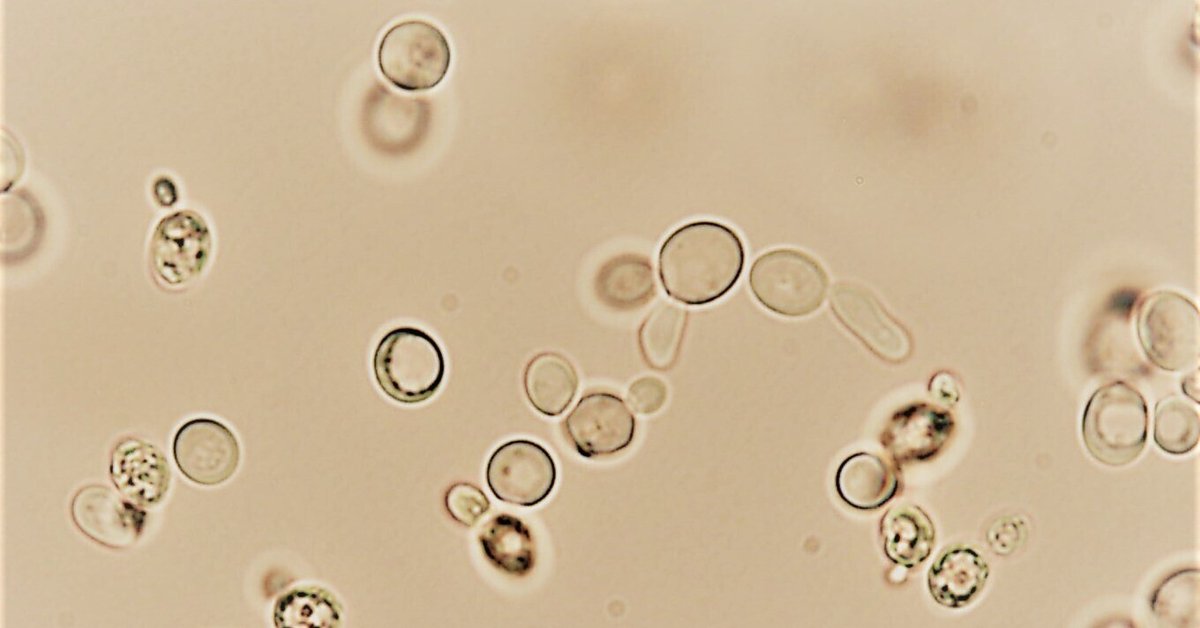

ひとまず分離の順にKArg9号、KArg10号、KArg7号を紹介しますが、上記の通り現在きょうかい酵母のサイトに記載がありませんので(拡大培養酵母の画像は残っていますが)、分離者や分離年は報文の著者および掲載年を参考にしています。

KArg9号酵母・KArg10号酵母

分離源:変異株

分離者:北本勝ひこ・五味勝也・熊谷知栄子

分離・実用年:1992年(平成4年)

清酒中のカルバミン酸エチルの生成について研究が行われた結果、前駆体の尿素が酵母の取り込んだアルギニンから生成されることと、その反応径路が明らかになりました。

酵母による尿素の生成径路において、いくつかの生成径路を触ってみたものの、最終的にはアルギニンをオルチニンとウレア(尿素)に分解する、アルギナーゼ遺伝子CAR1の破壊が最も有効であることがわかりました。

遺伝子組換え技術を用いて得られた9号酵母のCAR1遺伝子破壊株での小仕込試験では、生成酒中の尿素、ならびに火入後のカルバミン酸エチルが生成されないことが確認されました。また発酵特性や一般成分、きき酒評価では親株とほとんど変わらず、という結果も得られています。

しかし、遺伝子組換えで得られた微生物の使用についてはガイドラインが未制定のため、その株を用いて醸造することはできませんでしたので、これを実用化するために通常の変異処理等でアルギナーゼ欠損株を取得することを試みました。

その結果、9号酵母および10号酵母から目的とする変異株を取得し、小仕込試験により遺伝子破壊株で得られたものと同様の良好な結果が確認されました。こうして、尿素非生産性酵母として9号の変異株「KArg9号酵母」、10号の変異株「KArg10号酵母」が生まれています(Argはアルギニンの略号です)。

なお、醸造特性等が変わらない…とありますが、尿素非生産性酵母全体の特徴として、アルギニン分解能を持たないせいか、親株の製成酒と比較したときに若干の苦味を呈する傾向がある…と比較醸造した人から聞いたことがあります。

KArg7号酵母

分離源:変異株

分離者:福田 潔・北本勝ひこ・五味勝也・熊谷知栄子

分離・実用年:1993年(平成5年)

先述のKArg9号・KArg10号とともに7号酵母からも同変異株の取得を試みたものの、その際には目的の変異株が得られなかった、と報文に記述があります。それではどうやったのかと読み進めていきますと、アルギナーゼ欠損変異の起こる確率が(9号と比べ)低かったので、供試数と培養日数を9号に比べて大幅に増やすことで目的の変異株を得ることができた、と書いてありました。なお、変異が起こりにくい理由はこの報文中では明らかになっていません。

701号酵母や11号酵母の、7号酵母からの自然変異による取得方法でも思いましたけど、自然変異ならいいのだろう?と力技で解決した感がひしひしと伝わってきます……。

KArg701号酵母・KArg901号酵母

分離源:変異株

分離者:吉田 清

分離・実用年:1994年(平成6年)

日本醸造協会のwebサイト上の情報は上記の通りですが、報文は現時点で見つけられていません。泡なし酵母を選抜する方法は確立されていますので、その方法が適用できればさほど問題はなかったのかもしれません。

ただ、日本醸造協会誌の1996年の記事では、頒布されていた低尿素生産性酵母としてはKArg9号とKArg901号があると書かれていたので、KArg7号、およびKArg701号についてはその時点では頒布されていないということになります(KArg10号については次のKArg1001号と同時の頒布開始です)。このタイムラグについてはまだ詳細を掴めておりません……。

KArg1001号酵母

分離源:変異株

分離者:中原克己

分離・実用年:2004年(平成16年)

こちらも日本醸造協会誌に報文等が見つかっていません。

酵母の頒布については、泡ありのKArg10号と同時に、2005年(平成17年)9月より開始されていたことが確認できました。

KArg10号はKArg9号と同時期に得られていたはずなのに、その頒布も、泡なしKArg1001の分離も、10年ほど経っているのですが、経緯が未だ不明です。需要がなかったわけではないと思うのですが……。

KArg1901号酵母

分離源:変異株

分離者:蓮田寛和

分離・実用年:2014年(平成26年)

Argが付きますが、ナンバリング酵母としては19番目の酵母です。

1801号酵母にアルギナーゼ欠損による尿素非生産性を持たせた酵母になるのですが、変異の結果、元株と酒造特性に差異が出たためにKArg1801とならず「KArg1901」となっています。

尿素生産性以外に親株から変わった点としては、カプロン酸エチル生成量が減り、酢酸イソアミルの生成量が増えており、これが尿素生産性の代償として表れたものです。

酵母アルギニン透過酵素CAN1遺伝子(先述の図の左端にあるもの)が欠損したものがカナバニン耐性を示し、カナバニン耐性株ではアルギニンの取り込みが低下するため尿素の生産が抑えられる(低生産にはなるが非生産にはならない)ことがKArg9号酵母の取得までにわかっておりました。

そしてそのカナバニン耐性株ではロイシンの消費量の増加と、それによるイソアミルアルコール生成の増大、さらには酢酸イソアミル生成酵素活性の増大による酢酸イソアミルの著しい増加が起こると秋田らが報告しています。

この機構が1801号酵母のアルギナーゼ欠損変異でも同様に起こったものと考えられています。カプロン酸エチル生成能については、セルレニン耐性を用いて再選抜したものの、親株ほどの生成能を持つ変異株が得られなかったとのことです。

あと酸度が1801号酵母より若干高めになる旨が日本醸造協会のサイトには記載されていますが、報文中には特に記載はありませんでした。

カルバミン酸エチル問題を解消するための酵母ということもあって、全国新酒鑑評会では依然として1801号酵母の方が良く用いられています。輸出を目指して設計される商品ではこの酵母を使用するところもあるかもしれません。

KArg1401号酵母

分離源:変異株

分離者:蓮田寛和

分離・実用年:2017年(平成29年)

推測になりますが、1801号酵母との複菌でよく用いられるのが901号酵母と1401号酵母のため、KArg1901号との組み合わせで使うのに1401号の低尿素生産性酵母が必要になったのかな、と考えています。

こちらも報文等への記載がなく、頒布開始を伝えるのみでした。

KArg1901号同様、親株1401号酵母に比べ酢酸イソアミル生成量が増える傾向があるようです。

その他の清酒用きょうかい酵母

泡なしを含め1~18のナンバリング酵母と、その低尿素生産性酵母をここまで紹介してきましたが、日本醸造協会ではそれ以外にも、清酒の多様化を目指し、特徴のある酵母を頒布しています。それらを順に紹介していきます。

リンゴ酸高生産性酵母 No.28

分離源:変異株

分離者:吉田 清・稲橋正明

分離・実用年:1993年(平成5年)

1601号酵母の開発と同時期に行われた研究で得られた変異株で、1001号酵母と日本醸造協会保存株の交雑で得られています。

「特徴ある清酒醸造を目的として、清酒の品質に影響を及ぼす重要な要因の一つである有機酸に着目し、協会酵母を親株として清酒中の主要有機酸であるリンゴ酸およびコハク酸の代謝に変化の生じた有機酸生成能の異なる清酒酵母を育種した」として報告されたものです。

1001号酵母の1倍体株をEMS(エチルメタンスルホネート)変異処理して得られたシクロヘキシミド耐性株の中には多酸性の株が多く見られ、それらの中からリンゴ酸が全有機酸濃度の60~70%を占めるリンゴ酸高生産株を分離することができた、と吉田らが報告しており、この技術を適用して醸造用に開発されたのがNo.28酵母です(文中のNo.86酵母が後の1601号酵母、No.77酵母が後述のNo.77酵母そのものです)。

単に酸を多く作るだけではなく、リンゴ酸を特異的に作ることができるのが特徴です。一方でコハク酸は少なくなっており、報文中でも親株より少なかったと記載があり、日本醸造協会のwebサイトには7号酵母の2/3程度と記述があります。

リンゴ酸は比較的さわやかな酸味をもたらすもので、黒麴菌や白麴菌を用いて造られるクエン酸の豊富な清酒とはまた違う酸味を感じます。

清酒中の主な有機酸についてはこちらの記事がわかりやすくまとめていますのでご覧ください。

リンゴ酸高生産性酵母 No.77

分離源:変異株

分離者:吉田清・稲橋正明

分離・実用年:1993年(平成5年)

No.28酵母は「7号酵母並みの芳香性を有するリンゴ酸高生産性多酸性酵母菌

株」、No.86酵母(きょうかい1601号酵母)は「エステル高生産性を付与した少酸性酵母菌株」ですが、No.77酵母は「エステル高生産性を付与したリンゴ酸高生産性多酸性酵母菌株」として開発されました。

若干盛り過ぎな気はしますが、7号酵母の2~3倍のカプロン酸エチル生成能、リンゴ酸量は全有機酸の60~70%前後を占める酵母となっています。ルーツは1001号酵母と7号酵母にありますが、途中の交配やセルレニン耐性やらシクロヘキシミド耐性やらを何度か経て出来た複雑なコです。

リンゴ酸とカプロン酸エチル(青りんご様の芳香)を持つことで、清酒らしからぬ酒質を造ることも可能でして、こういうお酒も商品化されています。

上記商品の前に、八戸酒類さんは「如空 林檎王国」という「リンゴ酸高生産性酵母使用の清酒」の商品を発売していまして、こちらがNo.28なのかNo.77なのか明記されていないのですけれども、パッケージも林檎の形で、最初に飲んだ時に「え?清酒?」となりました。カタログ値が近いので、おそらく同じ造りの清酒と推察されます。となるとNo.77酵母の方でしょうね。

清酒用赤色酵母(桃色濁り酒用)

分離源:アデニン要求株

分離者:西谷尚道・大内弘造

分離・実用年:2002年(平成14年)

国税庁醸造試験場(現・独立行政法人酒類総合研究所)で行われた「醸造酵母からの栄養要求性変異株の分離」という研究の中で副産物的に生まれた酵母で、「協会10号のアデニン要求性株は菌体内に赤色色素を蓄積し、そのために桃色のもろみとなった」と記載されています。

このとき得られた3038酵母が実用化の研究を経て、桃色濁り酒用の酵母として頒布されています。

この変異株は親株にくらべて増殖が遅く、かつ、清酒もろみではアデニン含量が制限因子となって最大増殖量が著しく低くなる。従って、もろみ単位量当りの発酵が弱く、アルコールの生産が遅れるが、この性質は低アルコールで甘い酒の製造に向いている。また、この変異株は酸の生成、特に酢酸の生成は少ないが、乳酸等の使用量を多くすることによって酸味をきかせれば、低アルコールで甘酸っぱいピンクのにごり酒という商品の製造が想定される。

増殖が遅いために他の酵母が混入すると競争に負けて数の優位性を失うとか、培養条件によってはアデニン非要求性復帰変異株(つまり醪で発色しない)が発生するとか、うまく使う手法の確立まではかなり苦労したもようです。発見から頒布開始まで随分かかったのもそのためかと思われます。

使用法の検討などの詳細は日本醸造協会のサイトにリンクがありますので、そちらをご覧ください。

着色するのは醪なので、桃色の濁り酒としての使用が想定されています。

清酒そのものが着色されるものとしては、古代米の一種と言われる紫黒米(皮の外側部分にポリフェノールの一種であるアントシアン色素が含まれていますが、外皮を完全に取り除いてしまうと普通のお米と同様に白色になってしまうので、あまり削らずに仕込みます)を用いたものや、紅麴菌と呼ばれるMonascus属が生産する紅色色素を利用した赤色の清酒(新潟県醸造試験場の特許)などがあります。

なお、言うまでもありませんが、着色料を使用した時点で「清酒」ではなくなりますので、これら清酒の原材料の範囲で認められる着色方法が用いられています。

KT901号酵母

分離源:901号の変異株

分離者:稲橋正明

分離・実用年:2008年(平成20年)

901号酵母から新たに分離した「酸生成の多い清酒酵母」です。No.28やNo.77ほどの変化はありませんが、「従来のK-901に比べて、もろみの酸度が0.5~0.8mlほど高くなる酵母」と説明されています。

特殊な例を除いて、これまでは酸生成のより少ない菌株の選抜の目標のひとつであった。しかし、最近では清酒の酸が少なすぎるとの指摘も多く、お燗酒用や味に幅のある酒質を求める方々からは酸生成の比較的多い優良清酒酵母はないか?との要望が多くよせられていた。この様な声に応えて、K–901を親として育種されたのがKT–901である。

901号酵母から既存法による自然変異によって、特定の有機酸にこだわらずに酸生成の多い株を選抜して得られています。親株に比べて発酵が若干穏やかになっているようですが、酸度は上槽前の原醪で親株の901号と比較し0.5~0.9多く生成され、特にリンゴ酸とコハク酸が増えたと報告しています。

なおKT901号酵母ですが、後に網羅的なスクリーニングを実施した結果、もともとアルギナーゼ活性を欠失した系統であり、尿素非生産性を獲得していることが独立行政法人酒類総合研究所の研究でわかっています。

第51回独立行政法人酒類総合研究所講演会 (2015年(平成27年) 5月26日)

「優良清酒酵母からの新規尿素非生産性株の育種」(PDFファイル)

TCR7酵母

分離源:7号の変異株

分離者:北垣浩志

分離・実用年:2010年(平成22年)

7号酵母の「ピルビン酸低生産性」変異株で、この酵母を用いると清酒中に含まれるピルビン酸の量が少なくなるという酵母です。

ピルビン酸とは、という話になるのですが、月桂冠さんが以前に販売していた「ピルビン酸測定スティック」の紹介サイトに書いてあります。

(余談:このスティック便利だったので再販して欲しいのですけど…)

ピルビン酸が多く残ると劣化臭発生

清酒もろみをしぼる時期の判定には、アルコール、日本酒度(比重)のほかに、ピルビン酸の濃度が重要と言われています。しぼった酒の中にピルビン酸が多くふくまれていると、木香様臭やツワリ香と呼ばれる劣化臭が発生する原因になり、品質上好ましくないからです。

もろみの発酵中、酵母の菌体内では「ブドウ糖→ピルビン酸→アセトアルデヒド→アルコール」の順に代謝が進みます。その過程で、ピルビン酸の濃度は発酵の前半で増加し、後半で減少していきます。劣化臭を発生させないためには、発酵の後半でピルビン酸がじゅうぶん減少した状態で酒をしぼることが必要です。

ピルビン酸が多く残った段階のもろみに、醸造アルコールを添加してしぼると、酵母の代謝にショックが加わり、木香様臭を発生するアセトアルデヒドが酒中に多く残ります。また、ピルビン酸から生じるα-アセト乳酸が自然酸化し、ツワリ香(ジアセチル)へと変化します。

特に吟醸酒は10度前後の低温で緩慢に発酵させるので減少速度が遅く、ピルビン酸が残りやすくなります。そのため、しぼるタイミングが重要で高度な判断が求められます。酒をしぼる時期が早すぎたり遅すぎたりしないよう、良酒を造るための指標としてピルビン酸の濃度を測定することは、特に最終段階のもろみで重要な検査です。

吟醸酒の他、低アルコール清酒においても、酵母が元気な間=ピルビン酸が多く含まれた状態で上槽するとオフフレーバーに繋がることから、その解決策として佐賀大学の北垣浩志の研究によって、ピルビン酸を低生産する酵母として開発されました。

清酒酵母のミトコンドリアの輸送担体を介して酵母を育種する方法を検討し、ピルビン酸のミトコンドリアへの輸送阻害剤であるα-シアノ桂皮酸等に耐性の酵母を選抜することで、ピルビン酸を低生産する酵母の育種に成功した、とあります(特開2011-004735)。

その有用性から、2014年(平成26年)より日本醸造協会から頒布されることになりましたが、2020年度を以て頒布を終了しています。

mde-D1酵母

分離源:701号の変異株

分離者:磯谷敦子ら(報文や特許 特開2018-11553 に多数記載)

分離・実用年:2021年(令和3年)頒布開始

独立行政法人酒類総合研究所と日本盛株式会社が育種した「老香前駆体低生産性酵母」を、日本醸造協会が「きょうかい酵母 清酒用mde-D1」として2021年(令和3年)より販売を開始したものです。特許においては酒総研と日本盛の共同出願となっています。

この酵母は、701号酵母を親株として育種した酵母で、老香成分ジメチルトリスルフィド(DMTS)前駆体の合成に関与する遺伝子MDE1に変異があるため、醪中でのDMTS前駆体の生成が少なく、製成酒の貯蔵によるDMTSの発生=老香が抑えられることが特徴です。

老香とDMTSの話については、以前に賞味期限と保管の問題に絡めて触れていますので、そちらをご覧ください。

この酵母が生まれた背景にあったのが、日本盛さんの以下の商品です。

コンビニ等で常に加温した状態で店頭に並ばせるとなると、香りと色の問題が発生するので、それらを抑制しようというところから始まっています。詳しい経緯はこちら。

実用化に際し、令和1酒造年度には日本醸造協会より酵母の試験販売を行い、酵母を購入した36社のうち30社から、製成酒と製造条件に関するアンケートの回答が得られたとされています。

「育種した酵母の醸造特性は必ずしも親株と同じではなかったが、様々な条件での実地醸造において、老香の抑制効果が確認された。」との結果を受け、そのデータを基に2021年(令和3年)1月、日本醸造協会より頒布へと至っています。

燗酒でなくとも、貯蔵・輸送・保管等の工程中の温度変化による老香の発生が抑えられることはメリットがあると考えられます。特に海外輸出においては船便での環境は必ずしも保証されず、現地に着くころには劣化してしまい…ということは少なからずあるのですが、その軽減も期待されています。

Ka8酵母

分離源:701号の変異株

分離者:ー(詳細未公表)

分離・実用年:2024年1月試験販売

独立行政法人酒類総合研究所と日本盛株式会社が育種した「吟醸酒用老香前駆体低生産性酵母」です。老香の主成分であるDMTSの前駆体DMTS-P1の生成が少なく、かつ、カプロン酸エチルを高生産する新規酵母として、上記「mde-D1酵母」と同じ特許を用い、きょうかい701号酵母から得た株とのことです。

2024年(令和6年)1月15日に試験販売のアナウンスがあり、解説動画でデータの提示と解説がありましたが、まだ実地醸造のデータが少ないため、試験販売によって各蔵での製造データを収集する段階です。

対照をきょうかい1801号酵母として行われた製造試験では

・対照より高い:アミノ酸度、粕歩合、酢酸イソアミル、イソアミルアルコール

・対照より低い:酸度、酢酸エチル

カプロン酸エチルについては、総米500kg同士の比較ではほぼ同等でしたが、Ka8/総米2,500kgでの数値は大きく上がっていました。

この辺りも実地試験のデータが揃ってからの話でしょうね。

カプロン酸エチルが同等だとしても、他の香気成分バランスが1801号酵母と異なることもアピールポイントのようです。

清酒用乾燥酵母

(乾燥)701号酵母・901号酵母

分離・実用年:1997年(平成9年)

酵母自体は701号および901号なのですが、乾燥酵母として別途頒布されているものになりますので、紹介しておきます。

北海道立食品加工研究センター(現・地方独立行政法人北海道立総合研究機構)の浅野行蔵らが、1996年(平成8年)に同所のレポートにて「乾燥酵母を用いた清酒の試験醸造」(PDFファイル直リンクです)を報告しています。

また、乾燥酵母のテーマは、北海道の特性を生かすことにもなる。北海道には日本で数少ないパン用乾燥酵母の製造工場がある。この設備で清酒用乾燥酵母を作ることができれば、異業種融合となる。乾燥酵母の製造価格は、日本では割高になっているため、ワイン用乾燥酵母の生産地は、カナダ、オーストラリア、フランスなどで、そこから世界各地に販売してスケールメリットを出している。しかし、清酒は日本独特の飲料であるので、割高であっても清酒用乾燥酵母を日本で製造する意義がある。

ということで、パン用の乾燥酵母製造技術を清酒用酵母にも応用できないか、という所が研究開発の起点となっています。

乾燥酵母の技術は上述の通りワイン仕込では確立されていましたし、日本醸造協会が挙げるように「アンプル酵母と比較して長期保存が可能です。乾燥酵母は酒母を廃止するために開発された製品です。乾燥酵母の使用により製造期間の短縮が可能となります。」といったメリットも期待されています。

製造方法としては、好気環境下で培養した酵母を遠心分離により回収して得たイーストケーキ(水分63~68%)を、ふるい(2mmメッシュ)に押しつけてで細分化し、通風乾燥もしくは流動層乾燥で水分8%付近まで乾燥して得たと記載があります。701号および901号はこれで問題なかったようですが、セルレニン耐性株では脂質合成系の違いなどから生菌率が低く、試験醸造においても良好な結果は得られなかったと報告されています。

製造した乾燥酵母については、使用時の復水条件が重要とのことで、それをクリアすれば通常の701号酵母、901号酵母と経過や酒質の違いは見られないとされています。

乾燥酵母の製造は北海道で行われていますが(袋の表示には「製造所:日本甜菜製糖株式会社」)、販売元は日本醸造協会となっています。

(乾燥)1001号酵母

↓の報文中における乾燥酵母の部分で「1001号」という文字が見られたので情報を検索しましたが、他所で記載が見当たりませんでした。

そこで、日本醸造協会誌のきょうかい酵母の案内の資料を探っていくと、2005年(平成17年)9月より乾燥1001号酵母の頒布が開始されていました。

しかし、理由は不明ですが、2009年(平成21年)9月に「清酒用乾燥酵母1001号は当分の間、頒布を中止いたします。」との記載がなされて以後、姿を現していません。

何せ報文の類は見つかっていないので、印刷物から時期を確定するにとどまっていますが、一時期頒布されていたことは確認できました。

開発経緯が明らかになっていないものもありますが、ひとまず「きょうかい酵母」はここまで。長かった…。

ここまでに既に月桂冠さんや日本盛さんといったメーカーが酵母の新規開発に絡んでいますが、次は研究機関や民間で開発された酵母に取り掛かりたいと思います(すべては無理なので一部の紹介になるとは思います)。