週間レビュー(2022-3-26)_在りたい未来の原因をいま作る

自由に動ける時間があるのが嬉しい週だった。(残り1週間)

春の休みの後悔といえば海外に行けなかったことだと思う。またまたお金がなかったのでしょうがないが、今年の夏の時間などでちゃんと行きたい。会いたい友人も何人かいる。

卒業できるか微妙ですよ?というお手紙を大学からいただいたので具体的に計画を立てた。意外となんとかなるのではないかな。

それ以上にAIによる学び方の変化に対してどのくらい大学が早急にカリキュラムを変えることができるかの方が僕に親身な手紙を送るよりも何十倍も大事なことだ。偏差値や人の能力に対する指標が切り替わらざるを得ないと思う。対応できない、または乗りこなせない大学教育は自分たちで尊厳をなんとんか保つことができても、社会的価値を徐々に失うことは明白だろう。

集まることの意味を問われたコロナ禍よりも今最も渦中にあるのは僕の通ういわゆる古き良き伝統校のこれからの在り方である。建築学科も同じく緊急会議を開いていてもらわなければ困るのだけど、多分開いてないだろう。早稲田建築もどうなるか正直わからない。未来であてにならないものに縋るより、自分で自分を教育し続けるしかない。

建築業界・教育が2023年からいかに変わるか!

— 森原正希/Masaki Morihara (@hamorari3) March 25, 2023

XRやデジタルツインでは加速しきらなかったけれど…建築設計業界もようやくこれでゲームチェンジのゴングがなった🔔

大学や学びのあり方の根本的な見直しが大事だし、緊急会議が必要なのでは。

楽しい時代になってきた! https://t.co/NQFXX55RYU

宇都宮視察

毛塚さんに宇都宮の街を紹介してもらう。

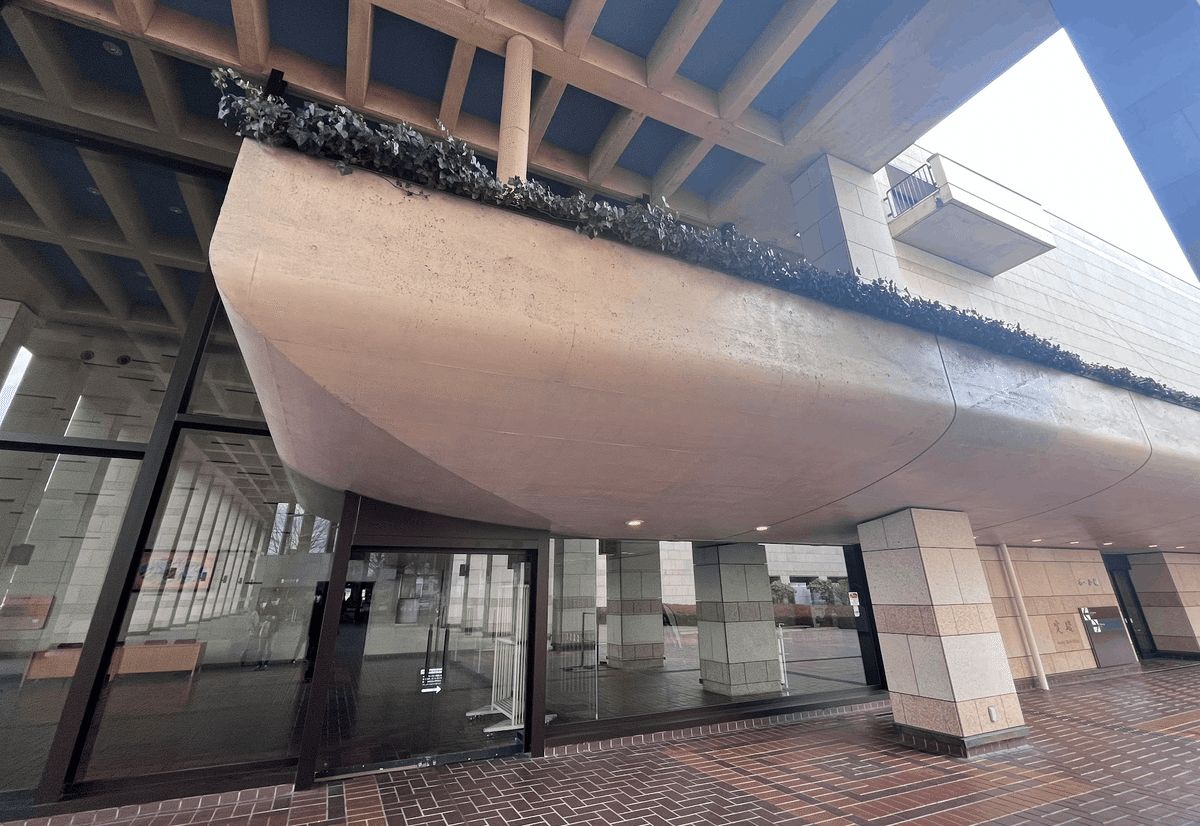

宇都宮は典型的な工業都市の街並みが残っている。調べてみると工業団地や栃木県議会棟庁舎を大高正人が作っていたり、1960-年代の経済成長期に形成された都市の形態をしている。

宇都宮の街を巡る中で難しいと感じたのは経済成長期の大きなスケールを今どのように使えるのか?という問いである。駅前のペデストリアンや幅員5m前後の歩道と大車道…これらの決められたスケールに対して人間の生活やにぎわいは人口の減る都市においては巨大すぎる。むしろダウンサイジングのための再開発をしなければならないのだけど、資本主義や利益構造的にそれは難しいので既存のスケールを使わねばならない…これを解くのはどの自治体もできていない。

だから市街地やもっと近隣性を持つことができる古い住宅街の方が可能性があるし、ネイバーフッドも構築しやすいし先端になっているのだろうけれど、では宇都宮のような場所をどうするのが良いのだろう…と悩ましい気持ちになった。次世代型路面電車システムLRTが開業しウォーカブルを目指すのはとても面白い取り組みだと思うがモビリティによる移動の最適化(年齢層や人口)と暮らしやにぎわいの最適化は別ベクトルでデザインする必要がありそうだなと思う。

線路の反対側にはクマ事務所が手がけた文化会館のような場所がある。非もなく可もなくな施設だったが、街全体に対しての意味性みたいなものはどうしても薄く見えたな。まさに弱い建築だが、弱すぎて行政の気持ちには応えられても市民の課題には答えることができてない。

プロポーションさすがである

京島・向島視察

今週は2本視察だったようで、次は京島を街の立役者である後藤さんに案内してもらう。すごく学び深い時間で、多くの建築系の人に来てもらいたいと思う。

特に個人的に災害と共に生きる街というのは、街に血が通っているな〜と感じる。その意味で石巻と京島はとても近い。自らケアをして生活することを心がけているし、人や人間の本質的な弱さに対して都市全体として向き合いながら生活できている。ここに大きなプランニングや開発などは必要がなく、なんとなくの連帯となんとなくの周りへの心配り、あとは生活して作り、共有し、喜ぶ。それだけである。

何かアイコニックな建築が人々の信仰になるということもない。自分の住まいを自分で愛し続けようとすることで街になっている。サービスに依存する生活ではない在り方であり、都市部に住み続けて来た自分にとっては完全にバックグラウンドが異なる街だけれどとても共感してしまう。なんというか、そこに宗教や信仰、経済主義はないのだけど生活が成立している。

建築が時を超えるのは建築家のデザインの強さではなくて、ケアと対話により実現するのだと思う。「ケアする建築」これは良いキーワードでありとても自然対話的的で作りたいものの1つだなと思った。

向島EXPOを主催する京島の案内人@daiteru さんに京島を案内していただいた。

— 森原正希/Masaki Morihara (@hamorari3) March 24, 2023

築100年の長屋群が作る生活景達が素晴らしかった。また築古だからこそ、住まいを自ら育てる姿勢により街が回っている感覚は、近代都市が忘れてきた人と建築の向き合い方であると思う。#京島 https://t.co/rqTdy9Xcze

BLUE GIANT

コミックからすでにファンだったが、今回の映画を見てやはり、BLUE GIANTを見て10代の時に同じ世代の仲間と一緒に活動に打ち込めたのはとても良かったなと思った。刹那的に生きるというだけではなく、この瞬間や1回1回に生命をかけて、プロとしての自覚を持ってJAZZをするというのはデザインや建築にも通じるものがある…本当に結果を出したいし、自分のスタイルで建築を頑張る。

#BLUEGIANT 最高だった😭

— 森原正希/Masaki Morihara (@hamorari3) March 19, 2023

JAZZを知らない人にもかっこ良さを伝えたい、じゃないと下火になり続ける…は建築やデザインも同じだと思った。

内輪での評価じゃなく生活者や一般人に伝えられているデザインをしてるか?内臓ひっくり返して全力で建築のかっこよさを自分なりに伝えようとしているか? pic.twitter.com/zo4lVx6jzP

「プレイスペースド・プランニング」を理論化する

東大の「プレイスペースド・プランニング」のセッションに参加。

吉江先生の「いくつもの場所、いくつものみらいの計画学」で出てきたネイバーフッド・パブリック・ファンドは都市のアクティビティに対してのファンドレイジングであり、これはベンチャー投資(つまり会社を作り事業を立て、経済規模としてスケールする…)という営みではない生活的活動に対して補助を出すというのはとても画期的であると思った。これは世田谷のまちづくりモデルに対しても応用したい。あとは場所するという言葉である。

「都市に自分が存在していた記憶が全てなくなったとしたら…どのように都市を使うか?」や彫刻的に身体的に都市をどのように用いるのかという問いが発生する。場所が身体に働きかける時、その場所の意味性が再発生する。

また、アイデアとしてだが…複雑性や市民参加をマネジメントし形態としての空間や計画、システム設計をするとき、それらに対してAIが参入するのは至極当たり前なのではないかと思っている。シビテックの拡張系は確実にAIと共に市民参加を作る者になると僕は想像する。

都市計画とか市民参加って確実にAIとの共同方法とかめっちゃ可能性あるな話聞いてて思っている。

・人間の意思決定とAIの意思決定の分離と共同

・ミニマムなスケール(人間が少ないから人間がWSで合意できる)→都市部における人口のお多い場所での市民参加をAIとやると解ける+人間だけではないので合意できる(民主制とAI)

・対話の集合地化

・アクティビティとかパフォーマンスの想像を喚起できる(chatgptに幅出ししてもらうとできることや想像の幅が広がる)

・これはSNSとか啓蒙主義(百科事典)が生まれたときにcityがどう変わったかと流れ的に同じ。

・disisumとかのオープンコード、アルゴリズム性とかはAIでさらに更新されるし、行政とか政治的意思決定とAIとの共同性とか、いきなり国会に入れることはできないからローカルやネイバーフッドから実装するとか

・サービス飽和している都市の場所に対して市民は意思なんて特にない。公園とか憩いの場所くらいになる(あとはゲーミフィケーション以外で空間が生まれない) AIの意見と市民の意見が同等になったり、世田谷区のAIとか、民とか市長とか都市計画審議会よりも上位のプランナーにAIがなりうるなとか あとは情報空間の場所設計と都市空間の場所設計はさらに等価になっている、または逆転することも考えられるとか思ってきた

・都市の複雑性を人間がいかにプランニングできるか?そこへのクリエイティビティみたいなものが学問としての成立だとしたら、複雑性の高いものの処理や創発としてAIの導入はこれは必然な気がしてきたな都市計画とAI

早稲田の学生や、水素のエンジニアなど色々な同世代と会えたのも今週は楽しかった。いずれにしても…22世紀に貢献するために建築デザイン力を使えたらいいなと思う。水素エネルギーをどのように建築や都市計画に活用できるのか?はこれからもっと詰まっていくので楽しみである。

あとは少しづつ仕込んできたものが形になってくる感覚を今味わえているのもとても嬉しい。深井さんのこの言葉とても嬉しい。

在りたい未来の原因をいま作る

— 深井龍之介 | コテンラジオ | COTEN RADIO (@CotenFukai) March 23, 2023

仕事はイラっとすることも学びになることも多いが、なんでも踏み台にしていこう、何より自分の学びを最優先でやろう。

若い人は〜ができないからという言葉も嫉妬であるんだろうな〜と思うし、場所的に一番若い人を見下してもしょうがないのだけど…いつか経験値の壁などは建築でもすぐ壊せる時代だからこそ倒してやろうという気持ちでやる。来週も頑張ろう。