2020年映画ベスト10

2021年も3月下旬だというのに今頃2020年の年間ベストの発表です。誰の目にとまらなくても、(たとえ虚空にでも)これを発表しないと2020年の映画ライフに区切りがつかないのでこの場を借りて書き記そうと思います。 コロナ禍にあった2020年の映画界を振り返ると、やはりNetflixの躍進は避けては通れないトピックでしょう。スパイク・リーやデヴィッド・フィンチャーら一流監督の作品が劇場に行かずとも観られてしまう時代。本当に凄い時代です。けれど、それが映画ファンにとって真に喜ぶべき事態かどうかは議論が割れる話であると思います。僕自身、新作はできる限り劇場で観たいというのが本音です。それは、そもそも映画は劇場の整った設備で観るために作られており、自宅のテレビやパソコンでは、作り手が映像や音に込めた意図が伝わりきらない可能性があるからです。また、よほどの環境がなければ映画館と自宅とでは没入感にあまりの差があります。しかし、学生にとって1作品1500円は安くはない金額。綺麗事ばかりは言っていられずNetflixの恩恵にあずかることも多いのが現状です。そして、コロナ禍において映画界を救ったのも、紛れもなくNetflixやAmazon Prime Video、Huluなどのストリーミングサービスでしょう。

今後ますます多くのフィルムメイカーたちがNetflix主導の映画製作に参加していくことは必至です。それに伴いただでさえ深刻な劇場離れに拍車がかかることも確実です。そうした現状を改善することは簡単ではありません。しかし、自分自身ができる限り劇場に足を運ぶ、そうした小さな行動の積み重ねにより、状況の改善とまではいかずとも、もしかしたらその悪化は防げるのではないかと思います。感染対策は引き続き怠らず、無理のない範囲で映画を楽しむ、そんな2021年になればいいなと思います。

それでは本題の2020年年間ベストの発表です。対象作品は、2020年に日本で初公開された新作(外国映画)で、配信公開もしくはDVDスルーの作品も含みます。発表するのは、作品ベスト10と各部門の候補及びベストです。(正直讃えたい作品がありすぎて選出は困難を極めました…)

作品トップ10 Best10 ※全63作品中

1. ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語 “Little Women”

小鹿が野を駆け回るかのような軽やかでエネルギッシュな演出と徹底したディテールの積み重ね、そして瞬発力のある俳優陣の演技。もちろん、これらの映画の技は物語を語るために捧げられる。4姉妹の瑞々しい物語は、ひとりひとりの「未来への選択」がそれぞれ等しく価値のあるものだと優しく語りかける。それを妥協とは言わない。自分の意志で歩む人生の美しさと力強さよ。

2. 燃ゆる女の肖像 “Portrait de la jeune fille en feu”

可能な限り音楽や台詞が排除された世界で、作り手は女性ふたりの視線の交差にその激情を浮かび上がらせ、息遣いにその生を捉えてみせる。するとどうだ。ふたりの中で燃え続ける静かながら熱い炎の音が聞こえてくるではないか。18世紀という時代、ふたりの末路は容易に想像がつく。しかしラストシーン、確かに愛を生きたふたりの鼓動が観客のそれと一致するとき、映画は永遠になる。

3. ナイチンゲール “The Nightingale”

夫と赤ん坊を目の前で惨殺された女とアボリジニの青年の復讐の旅路。深い森を征くそれは、あらゆる二項対立の図式を溶かしていき、我々の価値観に揺さぶりをかける。そのとき、物語は別の表情を見せ始めるのだ。暴力の連鎖を断ち切ることのできない人の業を厳しさと優しさの同居する視線で見つめる作り手は、だからこそ旅の果てに安らぎを用意する。そこに託された希望を信じたい。

4. シカゴ7裁判 “The Trial of the Chicago 7”

作り手は常にエンターテイメント精神を忘れることなくシカゴ7の勇姿を魅せる。だからそう、映画の技が冴え渡る。観客の快感のツボを知り抜いた編集術は高揚感を極限にまで高め、クレヴァーな台詞の数々には熱いものがほとばしる。そして映画の世界を完成させるのは役者たちの最高級のアンサンブル。なぜ今、シカゴ7裁判なのか。これは、トランプ時代への作り手の果敢な挑戦状。The whole world is watching!

5. サウンド・オブ・メタル “Sound of Metal”

聴力を失ったドラマーの男。男は絶望する。自助グループに参加し、再起の機を見計らう。男に2度目の絶望が訪れる。そしてたどり着く「場所」。深淵で迷い子になった男の魂は、しかしそこに安寧の場所を見つけ出す。作り手は役者の身体性と周辺人物の精緻な描き込みに支えられながら、男の心象風景をあまりに繊細に紡いでいく。だからこそ、男の心の小宇宙に安らぎが訪れる瞬間、私たちは息を呑む。

6. アンカット・ダイヤモンド “Uncut Gems”

主人公ははっきりとろくでなしだ。磁石のようにあらゆるトラブルを吸い寄せ、事態は常に悪化の一途を辿る。作り手は畳み掛けられる台詞とハイテンポな編集術で緊張を持続させ、観客に息つく暇を与えない。そのストレスが最高潮に達したところで訪れるラストの快感よ。破滅の「美しさ」に身体が強張る。上手く笑えない自分がいる。アダム・サンドラーの怪演にして快演が鮮やかにキマったのだ。

7. ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密 “Knives Out”

奇を衒わなくていい。ミステリーの基本に忠実になることでここまで面白くなる。古典への目配せは勿論あれど、それに甘んじることなくアップデートされた視点で紡がれる物語。ミステリーの箱を借りながら現代のアメリカに蔓延る問題に意地悪く切り込んでいくのだ。勿論、その中心には複雑怪奇な「人間」がいる。作り手はこのジャンルの更なる可能性を信じ、肩の力を抜きながら映画で戯れている。

8. コロンバス “Columbus”

モダニズム建築の聖地、コロンバス。男女のささやかな心の旅路をコロンバスの街に溶かしていくことで、街の様々な表情が心地よく立ち上がる。ふたりの物語は映画で語るにはあまりにミニマルかもしれない。けれど、ここではそれで良い。風で葉と葉が擦れあい、小鳥がさえずり、小川がせせらぐ。その中で揺れる魂をコロンバスの街が包み込む。それを愛でる作り手の視線が優しい。

9. ソウルフル・ワールド “Soul”

目的に向かって生きることに囚われ、疲れてしまった私たちに教えてくれる。人生という道の端に転がる石ころが、何にも代えがたい宝石だった。雑草に紛れて咲く小さな花はこんなにも綺麗だった。周りの世界が色づいていくのがあまりに美しい。私たちが今懸命に生きていることを肯定しながら、これからどう生きるか、そのささやかな道標を眩いヴィジュアルで物語る。愛に溢れた人生讃歌だ。

10. ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー “Booksmart”

優等生コンビによるはちゃめちゃな一夜は問答無用に楽しい。けれど、それだけに終わらない。当たり前に多様な世界で、登場人物ひとりひとりが代えの効かない「個」として輝いているのだ。きれいごとだと嘲笑されるかもしれない。しかし、この理想郷で語られる青春に、作り手の未来への眼差しの力強さを見る。無敵で、楽しくて、けれどほろ苦い。青春映画史を更新する鮮やかな一打だ。

次点. Mank マンク “Mank”

「市民ケーン」の脚本家ハーマン・J・マンキウィッツは、なぜ、親交のあった人々を裏切るような脚本を書き上げたのか。その解釈は、デヴィッド・フィンチャーの映像作家としての使命感に裏打ちされている。モノクロ映像にハリウッド黄金期への憧憬とともに浮かび上がるのは、メディアがどうあるべきかという、現代に生きる私たちへのメッセージ。フィンチャーの映画愛が、高らかに飛翔する。

次次点. ある画家の数奇な運命 “Werk ohne Autor”

画家である主人公が、自身のスタイルを確立し、原体験に帰着するまでの心の旅路を、大きな時間の流れの中に捉えてみせる。それは、確固たる「私」(ich)への旅路でもある。描かれるテーマは全てその大切な養分となる。もちろん、作り手の芸術論も慎ましく見え隠れする。主人公が「真理」へと近づくにつれ、作品は脱皮を繰り返し、普遍性すら超えた境地に到達する。これが、芸術だ。

ここからは各部門の候補及びベストです。候補は各部門6作品(6人)ずつ選出しました(視覚効果賞のみ、3作品のみの選出)。★はベストです。

監督賞 Best Director

・アリ・アスター-『ミッドサマー』

・アンドリュー・パターソン-『ヴァスト・オブ・ナイト』

・セリーヌ・シアマ-『燃ゆる女の肖像』★

・グレタ・ガーウィグ-『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

・ジョー・タルボット-『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』

・ジョシュ・サフディ、ベン・サフディ-『アンカット・ダイヤモンド』

【総評】

この部門では、もちろん監督の演出力を評価するわけだけれど、私の場合、その演出スタイルが確立されている映像作家を積極に讃えたい。ということで、候補に選出した6人はひとりひとりが自身の確固たる「色」を持っており、かつそれを自在にコントロールすることができる映像作家と言える。言ってしまえば、カメラの向こうに監督の顔がちらつくのだ(それは自己主張が強いのとは違う)。

『ミッドサマー』のアリ・アスターの演出は「不快さ」がキーワード。前作「へレディタリー/継承」(2018)と「不快さ」の種類が違うのは言わずもがな。今回は人の「信仰」という、第三者の尺度で簡単に善悪をつけられない営為から生み出される「不快さ」で白夜の村を満たしていく。注目すべきは、アスターはそこにほのかな「ユーモア」を忍び込ませているところ。それがいよいよどうしようもない中毒性を生み出している。アンドリュー・パターソンは大型新人。『ヴァスト・オブ・ナイト』がその作品で、はっきりと低予算なのだが、面白い。パターソン、おそらくとんでもない映画好き、特にSF映画オタクに違いない。SF映画の古典への憧憬にとどまらず、核心に迫る過程を会話劇で魅せる演出があまりに巧い。情報の落とし方などすでに匠の域に達している。セリーヌ・シアマは女性ふたりの激情をあらゆる映画の技を使って飾りたてる(もちろん節度があり、上品)。とりわけ「音」への細やかな気遣いが素晴らしい。その演出は「映画とは何か」に対するシアマの答えのようで、見ている側は映画を観る悦びに浸ることができる。役者としても好調なグレタ・ガーウィグは、その演出家としてのあまりの才能に驚かされる。初監督作「レディ・バード」(2017)も瑞々しい傑作だったが、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』はその更に上、誇張なしに現代映画の最先端に到達している作品。その演出は軽やかで、エネルギッシュ。時制の操作も、分かり難さを生むことなく作品に込められたメッセージに直結していて文句のつけどころがない。ガーウィグのどこまでもフェアな視点が、作品の奥行きをダイナミックに深くし、名作古典に爽やかで清々しい風を吹かせることに成功している。ジョー・タルボットは、映像作家として稀有な才能を持ち合わせる新人。小津安二郎に影響されたというタルボットは、なるほど、市井に生きる人々に寄り添うようなカメラワーク(温かく穏やかな色味!)と語りのリズムを選んでいる。サンフランシスコという街への愛情をそのままぶつけたかのような画からは、哀しくも穏やかな匂いが立ち上がってくる。サフディ兄弟は、「グッド・タイム」(2017)でその才能はすでに明らかだったが、『アンカット・ダイヤモンド』で彼らの「色」が決定的になった感がある。決して登場人物に近づきすぎず、適切な距離を保ちながら、彼らが困難を打破するために足掻く姿に哀しみと滑稽さを見出していく。そしてそれは決して他人事ではなく、人が人たりうる愚かさであり、我々観客の物語として観ることができるのだ。俗世間に生きる人々をサフディ兄弟は意地悪く、しかし愛を持って眺めている。ベストは誰にするか迷ったが、映画で「語る」とはどういうことか、今一度思い出させてくれたセリーヌ・シアマに贈りたい。

主演男優賞 Best Actor

・アダム・サンドラー-『アンカット・ダイヤモンド』★

・アントニオ・バンデラス-『ペイン・アンド・グローリー』

・チャドウィック・ボーズマン-『マ・レイニーのブラックボトム』

・クリス・ヘムズワース-『タイラー・レイク-命の奪還-』

・デルロイ・リンドー-『ザ・ファイブ・ブラッズ』

・リズ・アーメッド-『サウンド・オブ・メタル』

【総評】

アダム・サンドラーはこれまでのイメージを痛快に打破、中毒性の高いパフォーマンスを披露する。いつもの憎めないチャームの裏に狂気を忍び込ませ、キャラクター設計上は全くと言っていいほど魅力に欠ける人物に観客の視点を固定させる素晴らしい演技。彼が迎える顛末が気になって仕方がないのは、そういうわけだ。アントニオ・バンデラスは久々に「俳優」として輝いている。その草臥れた身体に心の痛みと体の痛みを同時に落とし込み、しかしそこに人生の輝きを反射させていく名演。一歩間違えれば精彩に欠けた退屈で陰気な人物になっていただろうところを鮮やかに回避している。突如訪ねてきた彼のかつての恋人を送り出す場面での、優しさと愛に溢れた眼差しを見よ!チャドウィック・ボーズマンは、マ・レイニーのバックバンドのひとりであるトランペット奏者を演じる。その細身の身体全部で黒人の負の歴史を背負う。それゆえの独白場面。哀しみ、怒り、滾るような復讐心、そしてしたたかな野望…豊かな感情の波で己の瞳を染めていく。笑顔を見せてもどこか引きつっているようで、その眼差しは常に何かを訴えかけている。その表現が抜群に巧い。また、他の役者との掛け合いに常に緊張感が漲っているのは、ボーズマンが丁寧に掬う役柄の不安定さゆえだろう。クリス・ヘムズワースのアクションスターとしての代表作は何だろうか。ソー役だと答える人が大半かもしれない。確かにハマり役だが、彼のアクションスターとしての魅力を最大限に堪能できるかどうかは疑問が残る。そのモヤモヤを解消してくれるのが『タイラー・レイク-命の奪還-』だ。視覚効果に頼ることなく、そのアクションには重く鋭い「痛み」が伴っている。結局、アクション映画は肉体と肉体がぶつかり合うことで生まれる本物の「痛み」がなければ、嘘だろう。「タイラー・レイク」のヘムズワースは問答無用にカッコよく、魅力的だ。デルロイ・リンドーの電撃パフォーマンスには思わず身体が強張った。制御不能な怒りの権化として登場したかと思いきや、自身が抱える大きな傷を繊細に掬う名演。深い森で何かに取り憑かれたように叫びながら先をすすむリンドーから、チャドウィック・ボーズマン演じるノーマンに「赦し」を乞い子どものように泣き叫ぶリンドーから、目が離せない。次第にわかってくるのは、彼がいまだ終わらぬベトナム戦争そのものだということ。リンドーの叫びはスパイク・リーの叫びでもあるのだ。スパイク・リー作品に出演することで映画俳優としてのキャリアを充実なものにした彼がこの役柄を手掛ける意味を考える。リズ・アーメッドは渾身の一打を繰り出す。『サウンド・オブ・メタル』のアーメッドは、その身体が他の何よりもドラマティック。作り手も彼の身体性を大いに信頼した演出を選んでいる。自分がいるべき世界を選択する瞬間、主人公の心に訪れる安寧を目だけで表現する芝居の素晴らしさよ!そしてそれをアップで捉える作り手に表現者としての覚悟とアーメッドへの信頼をひしひしと感じるのだ。映画を観ていて嬉しい瞬間ではないか。激戦だが、ベストはアダム・サンドラーへ。役者を追っていて嬉しいのは、彼/彼女の演技が「進化/深化」する瞬間に立ち会えることだ。サンドラーは別段好きな役者ではなかったけれど、いつものおバカコメディで見せる「軽さ」を「狂気」と密着させる技には心底驚いた。

主演女優賞 Best Actress

・アデル・エネル-『燃ゆる女の肖像』

・アイスリング・フランシオシ-『ナイチンゲール』

・アナ・デ・アルマス-『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

・シャーリーズ・セロン-『ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋』

・ジェシー・バックリー-『ワイルド・ローズ』

・シアーシャ・ローナン-『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』★

【総評】

アデル・エネルを初めて意識して観たのはダルデンヌ兄弟の「午後8時の訪問者」の時だったように思う。お世辞にも愛想がいいとは言えないし、その目はいつも眠たそうだ。しかし、観る者の心を離さない何かが、確かにある。それが何か確信は持てずにいたが、『燃ゆる女の肖像』を観て少しわかった気がするのだ。エネルの眠たそうな眼の奥で、常に「何か」が燃え続けている。意志的な眼差しとも言えるかもしれない。そして、その意志的な眼差しは時に揺らぐ。その眼差しは常に確かなものを捉え続けていはいるが、それでもそれが揺らいでしまう時がある。その眼差しの「揺らぎ」こそが彼女の魅力のひとつであると感じた。それゆえの、ラストシーンの演技。あまりに素晴らしい。彼女の鼓動と私たち観客の鼓動が一致した時、映画は高らかに飛翔するのだから。アイスリング・フランシオシも目の演技が強烈だった。初めて人を殺めた時、復讐を達成したその達成感とそれに伴う清々しさよりも、恐怖が体の「震え」として顕現するのが余りに生々しく、しかし確かに現実の残酷さを刻んでいるのだ。また、社会的に低い立場にいる自分よりも、更に自由のきかない虐げられる立場に置かれるビリーとの心の交流は、彼女の凝り固まった価値観をゆっくりと解いていく。そこにおける心情の微妙な変化もフランシオシの腕の見せ所だ。ふたりの関係が嘘偽りのない「友情」として立体性を帯びたのは彼女の手腕だ。アナ・デ・アルマスが手掛ける役どころは、作り手が作品に託した「良心」である。ここで良心という語句にカギかっこを付けたのは、彼女は決して聖人君子ではないからだ。人間なのだから、常に善良でいられるわけではない。しかし、そこに人間臭さがある。それがそのままマルタという人物の魅力になる。アルマスはそれを見逃さない。人間誰しも完璧でいようとしても、善良でいようとしても、心の邪悪な部分がそれを制してしまうことが多い。しかしその葛藤の先で本当の「善良さ」を獲得する。アルマスが丁寧に掬い上げるのはそこのところだ。シャーリーズ・セロンはもちろん実力派の女優だ。しかし『ロング・ショット』で感銘を受けたのは、演技力そのものというよりも、彼女の役者としての、いやもっと言えば人としての度量の大きさだ。豪快に酒を吹き出し、薬でハイになり、Fワードを連発する。セロンは決してお高くとまらない。思いっきり笑いに身を委ねる。そこのところがとても気持ちがいい。もちろん、喜劇のタイミングも心得ている。「マッドマックス 怒りのデス・ロード」以降の彼女の演技はやはり「自由」が感じられ、観ていてとても心地が良いのだ。ジェシー・バックリーが手がけるローズは、困ったところが多い人物でともすると嫌われる要素を多分に含んでいる。しかし、観客はむしろローズに釘付けになる。それは、出所したばかりのシングルマザーで、かつ歌手志望という人物造形によるところも大きいが、それよりもバックリーが、ローズが内に秘める「情熱」を嘘臭くなることなく丁寧に捉えているからだろう。ローズが直向きに持ち続ける音楽への愛情を、決して「自分勝手な振る舞い」と密着させることなく、彼女の生きる糧としてそれに説得力を与えていくのだ。そして、バックリーの郷愁と共鳴する歌声も見事だ。シアーシャ・ローナンはもはや安定感抜群。ローナンに喜劇の才能を見出したグレタ・ガーウィグはやはり役者を見る目が確かだ。今回のローナンは、とびきりフレッシュにしてエネルギッシュ。体の奥底から強烈な「生」のパワーを発散し続けるのだ。ヴァイタリティともいうが、それ以上の何かが感じられる。次々と発現する相異なる感情の波を、開放的で自由な演技で処理していくのが実に気持ち良い。また、アンサンブルにおいては、とりわけティモシー・シャラメとフローレンス・ピューとの掛け合いに、中毒性ありだ。ベストはシアーシャ・ローナンへ。元々のキャラクター設計以上のものを演技で上書きするかのようなパフォーマンスは、ローナンの更なる進化を期待するのに十分なものだった。

助演男優賞 Best Supporting Actor

・ビル・マーレイ-『オン・ザ・ロック』★

・フランク・ランジェラ-『シカゴ7裁判』

・ジョナサン・メジャース-『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』

・マーク・ライランス-『シカゴ7裁判』

・ポール・レイシー-『サウンド・オブ・メタル』

・トム・ハンクス-『幸せへのまわり道』

【総評】

ビル・マーレイは基本仏頂面だ。しかしそこに奇妙な愛嬌を感じさせるのが特異なところ。『オン・ザ・ロック』での彼は極めて魅力的だった。クールをキメてもどこかお茶目で、「洒落ている」けれどお高くとまらず、いつもの仏頂面は健在だけれど、決して不機嫌には見えずむしろそこに「ユーモア」を忍び込ませる。大人の余裕を湛えながら、プレイボーイとして人生を楽しんでいるのが、格好良くて、最高にエレガント。フランク・ランジェラは同年代の俳優の中でも飛び抜けて図体がデカい。これまでもそれを有効活用した役柄を手がけることが多かった。『シカゴ7裁判』で演じたのは差別主義者の判事。強大な権力の権化としての役柄に、その身体が抜群の説得力を与えている。己の身体にヴァイスを充満させていくのだ。「話が通じない」ことの恐怖が真に迫っている。しかし、それだけではない。シカゴ7が本当に立ち向かわなければいけないのは、ランジェラ演じる判事ではなくその背後にある更に強大な権力、合衆国政府だ。そうすると、ランジェラは一介の政府の駒でしかない。そして、それすらもランジェラは己の身体と絶妙な台詞回しで表現してしまうのだ。全く巧いったらない。ジョナサン・メジャースは、主人公ジミーと常に行動を共にする「友人」だ。ジミーが祖父の建てた家を取り戻すべく奔走する傍らで、彼は潤んだ瞳で彼を眼差し、そこに美しく薫る友情を映し出していく。そしてメジャースは基本、受け身の演技に徹している。ジミーの「家」への執着を、メジャースは己の身体に程よく反射させていくのだ。しかし後半、作品のハイライトと言える場面で初めて「攻め」の演技に転じる。その際の一呼吸の芝居が実に素晴らしいのだ。友情以上の関係性が、確かにそこにある。そう信じるのに十分な美しさに満ちている。マーク・ライランスは、地味だけれど相当な実力者だ。「ブリッジ・オブ・スパイ」(2015年)の名演はいまだに語り草。そして『シカゴ7裁判』で演じるのはシカゴ7の弁護を担当する弁護士ウィリアム・クンスラーだ。ライランスは、その軽妙な立ち居振る舞いの裏に熱く迸る正義を忍び込ませる。そのバランス感覚が実に見事。場面ごとの熱量の放出のさせ方、その匙加減が素晴らしい。とりわけフランク・ランジェラとの丁々発止の掛け合いに、思わず手に汗握る自分に気づく。ヴェテランふたりの火花飛び散る演技合戦にアドレナリンが出っぱなしだ。『サウンド・オブ・メタル』のポール・レイシーの佇まいには惚れ惚れする。人生の酸いも甘いも知る者にしか出せない「ゆとり」を湛え、達観した佇まいで主人公を導く姿はそれだけでも痺れるが、後半にある見せ場があり、そこでのレイシーの演技はまさに助演演技の鑑!優しさと厳しさを滑らかに行き来しながらの台詞回しとそれに伴う微妙な表情変化は絶品。トム・ハンクスは、子ども向け番組の司会者フレッド・ロジャースに扮する。実はハンクス、かなり危険な賭けに出ている。フレッド・ロジャースは常に他者に敬意を持って接し、負の感情を露わにすることも取り乱すことも決してない。物腰はあまりに柔らかく、母が子に絵本を読み聞かせるかのような語りのペースで、人々に安らぎを与える。ほとんど聖人君子。一歩間違えれば胡散臭い人物に映る、そのギリギリのところで絶妙な綱渡りを見せる。ハンクスは、完璧な塩梅でロジャースが持ち合わせる人間らしさを添えていく。かつてのロジャースが今のロジャースと多少なりとも異なる人物だったことを、観る者に悟らせる演技なのだ。そして、それはハンクス本人の人としての資質とも大きく関係している。ハンクスの役者としての資質と人としての資質、そしてロジャースの資質、その全てが美しい調和を見せるからこそ生まれた演技だと言える。ベストはビル・マーレイへ。近年ベストの佇まいを讃えないわけにいかないだろう。

助演女優賞 Best Supporting Actress

・グレン・クローズ-『ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌』

・ジェニファー・ロペス-『ハスラーズ』★

・ジュリー・ウォルターズ-『ワイルド・ローズ』

・キャシー・ベイツ-『リチャード・ジュエル』

・オクタヴィア・スペンサー-『ルース・エドガー』

・スカーレット・ヨハンソン-『ジョジョ・ラビット』

【総評】

メイキャップで大化けしたグレン・クローズはしかし、その外見のインパクトの出落ちで終わらない、極めて繊細な演技を魅せる。白人貧困層出身の主人公の祖母に扮するのが、クローズだ。クローズ演じる祖母は、良く言えば豪快で、悪く言えば粗野な人物だ。しかしクローズは、キャラクターの内面を奥深くまで掘り下げていく。とりわけ夫や娘、孫たち周辺人物への愛情表現が的確だ。決して直球にそれを伝えるわけではない。彼らとの掛け合いの中にそれを滲ませていくのが巧い。とりわけ孫(主人公)を叱咤する場面の痺れること。オーバーアクトすれすれの迫力だけれど、その繊細な愛情に胸を打たれること必至だ。ジェニファー・ロペスは、演技云々ではもはやない。彼女の身体性が作品を力強く支えている。ロペスなくして『ハスラーズ』は成り立たなかっただろう。その事実をまずは讃えなければいけない。女性が男性に搾取されるその残酷な社会のシステムに、ロペスの意志的な身体が豪快な蹴りを入れる。生きていくこととはどういうことか。いつも輝いているとは限らない。どん底にいることも、哀しみに塗れることだってある。それでも立ち上がる強さが、人にはある。ロペスは己の身体に生きる意思を湛え、人生の苦味と甘やかな香りを纏うのだ。最高にカッコいい。ジュリー・ウォルターズは、歌手になる夢を諦められない娘を愛しているからこそ、現実を直視する。しかし、徐々にわかってくることがある。彼女は、夢という言葉がもつ甘美な響きの裏に隠れる残酷さを知っているからこそ、ローズに対して毅然とした態度をとっているのだと。ウォルターズが魅せるのは温かな厳しさなのだ。最後のライブシーンのウォルターズの表情を、刮目せよ!キャシー・ベイツは、近年演技力を対して要求されない役どころに甘んじてきた感がある。それが、どうだ。クリント・イーストウッド作品で見せる久々の名演。ベイツが手掛けるのは、息子がテロ攻撃の容疑者に仕立て上げられる母親という役どころ。その身体に息子への一途な愛情を目一杯湛えるのはもちろんのこと、それゆえの焦燥感や苛立ちを繊細に表現する。作品終盤のスピーチ場面におけるベイツの演技は必見だ。感情のコントロールが抜群に巧い。オクタヴィア・スペンサーは、現在活躍する同年代のアフリカ系女優の中では頭ひとつ抜けた実力の持ち主。彼女なりの矜恃を持ち合わせた気高き教師が、ルースに翻弄されていく様を魅せる。特に素晴らしいのは、彼女が纏う鎧が徐々に脆く崩れ去る過程をを余白ある表情変化で見せ切ってしまうところだ。終盤のケルヴィン・ハリソン・Jr.との一対一での演技対決は、ハリソン・Jr.の演技を立てつつアフリカ系として生きる苦悩を曝け出す名シーン。スカーレット・ヨハンソンが演じる母親は、大らかで愛情深く、聡明で、勇敢で、大胆で遊び心のある人物だ。そう、とても魅力なキャラクターなのだ。ヨハンソンは、キャラクターを形作るひとつひとつの養分を丁寧に抽出し、その一挙手一投足に反映させていく。ヨハンソンが表現する愛情は、決して無色透明の透き通ったそれではない。その時代に生きる苦しみや哀しみをほのかに纏っているのだ。ヨハンソンはその複雑さを決して見落とさず、しかしそれらを生きることの力に変えていく。パーフェクト!ベストはもちろん、ジェニファー・ロペスへ。演技力云々よりも大切なものを改めて教えてくれたそのパフォーマンスは、きっと多くの映画ファンの胸に刻まれたはずだ。

脚本賞 Best Original Screenplay

・『ブックスマート 卒業前夜のパーティデビュー』

・『ザ・ファイブ・ブラッズ』

・『ブルータル・ジャスティス』

・『ハーフ・オブ・イット:面白いのはこれから』

・『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』★

・『ヴァスト・オブ・ナイト』

【短評】

正直、一番選出に苦しんだ部門。6枠の中に入れたい作品がありすぎて…。でも、昨今脚本不足が嘆かれている中、オリジナル脚本が(個人的に)これだけ激戦なのは喜ばしい事態。

『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』は青春の輝きとほろ苦さを見事に捉えているだけではなく、登場人物ひとりひとりにかけがえのないのない「命」を吹き込んだ脚本が素晴らしい。そして、その青春の舞台としてあの理想郷を用意したところに大いに進歩性を感じる。もちろん、主役ふたりのドタバタも芸があって楽しい。『ザ・ファイブ・ブラッズ』はスパイク・リーの熱量に圧倒される。未だ終わらぬヴェトナム戦争の現実をブラッズのベトナム帰還の旅路に映し出していく脚本にリーの信念をひしひしと感じるのはもちろん、「埋蔵金」をアクセントにテーマを重層的に広げていくのが見事。登場人物、とりわけデルロイ・リンドー演じるポールの描き込みの緻密さにも唸る。『ブルータル・ジャスティス』はオフビートな会話劇の中に投入される突発的な暴力描写、その融合が快感ですらある。人によっては冗長に感じるであろう語りのペースの遅さも、考え抜かれたそれであることがわかる。S・クレイグ・ザラーの暴力観と大いに密着しているのだ。『ハーフ・オブ・イット:面白いのはこれから』は、ラブレターの代筆をめぐる三角関係こそ目新しさはないものの、それを飾り立てるいちいちに芸がある。ラブレターの養分となる「言葉」は、優しさと愛情に裏打ちされた知性に魅了されるし、作り手が捉えてみせる青春も瑞々しく眩しい。王道からの逸脱が、実に愉快なのだ。『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』は、ミステリーの基本に忠実になることから生まれる映画的興奮を信じたところが実に頼もしい。人間の複雑怪奇な部分を常に念頭に置いているからこそ、はったり勝負ではなく、謎をじっくりと煮詰めることができるのだ。古典ミステリーの骨格を踏襲しつつ新しい風を吹かせる脚本は見事としか言いようがない。『ヴァスト・オブ・ナイト』はSF映画とはいえ、視覚効果がふんだんに投入されたガジェットが見ものではない。空にある「何か」の正体を、会話劇の中に落とされる情報により徐々に明らかにしていく脚本が素晴らしい。精緻に組み立てられたそれは決して頭でっかちにはならず、情報の落とし方の配分があまりに完璧なので、我々の想像力と創造力を常に刺激するのだ。ベストは『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』へ。脚本不足が嘆かれるハリウッドだが、その希望となるには十分な光量をもった脚本だった。

脚色賞 Best Adapted Screenplay

・『透明人間』

・『もう終わりにしよう。』

・『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

・『ルース・エドガー』★

・『マ・レイニーのブラックボトム』

・『リチャード・ジュエル』

【短評】

『透明人間』は、視点をエリザベス・モス演じる主人公、つまり女性側に徹底して絞ったことで、テーマがくっきりと浮かび上がった。そして核心的な証左を提示しないまま迎えるクライマックスに、女性が現代社会で生きるとはどういうことか、その難しさを見るようではないか。『もう終わりにしよう。』の脚本は、観客の想像力で補わなければいけない部分が実に多い。しかしそれよりも魅力的なのは、理詰めで窮屈なように見えて、しかし実は何ひとつ「確かなもの」が得られない台詞の数々だ。台詞と物語の軸をズラすことで生み出される中毒性に惹かれた。『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』は、もちろん名作古典を現代で再映画化しただけにとどまらない。脚本は「女性」を主役におきながら、決して「男性」を狂言回しに充てがうわけではない。どこまでもフェアな視点で、女性の社会における「決断」に焦点を当て、その力強さと尊さをエネルギッシュに語るのだ。素晴らしい。『ルース・エドガー』は、様々なテーマを横断しながらルース・エドガーの個人史を語る。しかし、節操がないかというと決してそうではなく、万華鏡のように変化するテーマは全てルースという人物の鋭い考察に繋がっていく。だからこそ、我々は彼を多角的に見ることができるのだ。そして、それはラストショットがとらえるルースの表情をどう受け取るかにも通じていく。クレヴァー!『マ・レイニーのブラックボトム』は、黒人が社会で生きていく苦しみや哀しみを、マ・レイニーと彼のバックバンドのひとりであるトランペット奏者を対置しながら浮上させていく脚本に唸る。一方は「成功者」、もう一方は「白人に踏みにじられる者」。対照的なふたりに見えるが、根っこのところで同じものを抱えて生きており、その遣る瀬無さに作り手の誠実さが見え隠れする。『リチャード・ジュエル』は、1996年に起こったアトランタ爆破テロ事件の何を描きたいのか、テーマが定まっている脚本が優秀だ。はっきりとマスメディアを批判しているのだけれど、洗練された語り口のおかげで、感情的にならず、観客が一定した距離感で登場人物と向き合えるようになっている。ベストは『ルース・エドガー』へ。個人史から始まった物語が、現代アメリカ社会の病巣を鋭く抉り、そしてまた個人史へと帰着する。ミクロからマクロへ、マクロからミクロへと柔軟に、そして円滑に視点が行き来する脚本に唸る。

ブレイクスルー男優賞 Best Breakthrough Actor

・バイカリ・ガナンバル-『ナイチンゲール』

・イディル・ベン・アディ-『その手に触れるまで』

・ケルヴィン・ハリソン・Jr.-『ルース・エドガー』

・ナケル・スミス-『mid90s ミッドナインティーズ』

・ローマン・グリフィン・デイヴィス-『ジョジョ・ラビット』

・ザック・ゴッツァーゲン-『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』★

【短評】

バイカリ・ガナンバルは演技初挑戦だという。確かに堅さは残るものの、それがむしろ役柄の誠実さにこの上ない説得力を与えている。アイスリング・フランシオシとの相性もイイ。イディル・ベン・アディは、イスラム過激思想に感化されていく少年に扮する。その無表情の演技が、少年の心を徐々に過激思想が蝕んでいく様の言いようのない怖さに真実味を与えている。少女との交流で見せる笑顔が純粋無垢なのも、技ありだ。ケルヴィン・ハリソン・Jr.は、エリートな立ち居振る舞いの中に余白を残す。全て順風満帆なように見えるルース・エドガーという人物が、日々の生活で息ができない様を繊細に魅せる。そして、見逃してはいけないのは、ハリソン・Jr.が十分すぎるスター性を兼ね備えている点だ。『mid90s ミッドナインティーズ』のブレイクスルー俳優はサニー・スリッチなのかもしれない。しかし、私はスリッチよりもナケル・スミスのもつカリスマ性に惹かれた。スリッチ演じるスティーヴィーを優しくそして温かく導く様が痺れるのは、スミスのカリスマ性が本物だからだろう。ローマン・グリフィン・デイヴィス演じるジョジョは、10歳にしてヒトラーを崇拝する少年だ。デイヴィスは、ジョジョが愛すべき登場人物たちに囲まれながらその思想を変えていく様を愛らしく魅せる。ヒトラーを敬愛していても「ウサギは殺せなかった」というジョジョの本質的な部分を、徐々に膨らませていくのだ。トーマサイン・マッケンジーとの掛け合いは映画の魂だ。ザック・ゴッツァーゲンはその伸び伸びとした演技が気持ちいい。大胆にして、繊細。シャイア・ラブーフの高圧的な態度にさして動じない様が可笑しいし、ふたりの関係が徐々に兄弟のそれに見えてくるのも、ラブーフの演技をゴッツァーゲンが懐深く受け止めているからだろう。実際のところハリソン・Jr.がベストに相応しいのだが、何色にも染まっていない開放感のある演技に惹かれたため、ベストはゴッツァーゲンに贈りたい。

ブレイクスルー女優賞 Best Breakthrough Actress

・ビーニー・フェルドスタイン-『ブックスマート』

・ドミニク・フィッシュバック-『プロジェクト・パワー』

・ヘイリー・ルー・リチャードソン-『コロンバス』

・ケイトリン・デヴァー-『ブックスマート』

・ラダ・ブランク-『40歳の解釈:ラダの場合』

・テイラー・ラッセル-『WAVES/ウェイブス』★

【短評】

まず、ビーニー・フェルドスタインとケイトリン・デヴァーはセットで讃えるべきだろう。このコンビは、どちらかひとりが欠けていてはいけないのだ。フェルドスタインが常にハイテンションで暴走する一方、デヴァーは一見クールで冷静だ。奥手な部分もある。しかしもちろん、デヴァーも笑いの海に気持ちよく身を委ねる。フェルドスタインをデヴァーが諫めるという単純な構図ではないのだ。後にも先にもないパーフェクトなケミストリー!ドミニク・フィッシュバックはジェイミー・フォックスやジョセフ・ゴードン=レヴィットという二大スターと堂々と渡り合う存在感が大いに見もの。全く引けをとらないのが見事だ。ラッパー志望のキャラクターらしくビートを刻むかのような気持ちのいい演技。ヘイリー・ルー・リチャードソンはコロンバスの街並みと一体化する佇まいが魅力的。強烈な個性が無い分、コロンバスの街の穏やかな時間の流れと美しい調和を見せる。ラダ・ブランクは、「自分らしさ」を取り戻すまでの主人公の心の旅路を、ドライなユーモアと魅力的な「ふてぶてしさ」で魅せる。周辺人物とのアンサンブルも実に楽しい。テイラー・ラッセルは、演出や脚本以上に作品を支えるパフォーマンス。ともすると彼女がいなければ作品は破綻していた可能性すらある。家族がバラバラになり、心に大きな傷を負いながらも、新しい恋にそこからの救いと喜びを見出していく様。テイラーはそれを繊細に、そして瑞々しく見せる。宙ぶらりんになる若き魂の痛みを、ヴィヴィッドに伝える演技だ。対象作の『WAVES/ウェイブズ』は大きく前半と後半に分けられるが、後半を頼もしくリードしたのがラッセルの演技だ。ベストは、テイラー・ラッセルへ。今後ますます活躍の幅を広げることになるのではないだろうか。

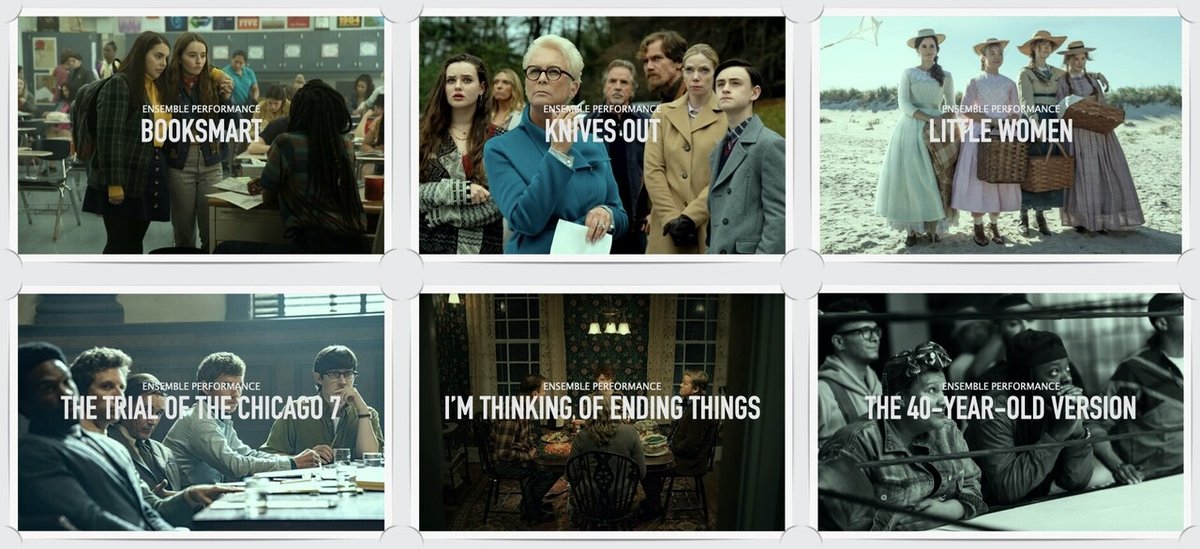

アンサンブル演技賞 Best Ensemble Performance

・『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』

・『40歳の解釈:ラダの場合』

・『もう終わりにしよう。』

・『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

・『シカゴ7裁判』★

・『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

【短評】

ひとりひとりがどれだけ巧い演技をしたとしても、その場面での自分の立ち位置を忘れ、相手の演技を食ってしまったり、出過ぎてしまったりしてはアンサンブル演技として上出来とは言えないだろう。役者ひとりひとりが自分の立ち位置をわきまえ、自分の出し方に節度があるとき、上質のアンサンブルが完成するのではないだろうか。

『ブックスマート』は、主演のふたりはもちろん、誰も彼も役柄を精一杯生きている。全ての俳優が、脚本が与えた「命」を決して持て余すことなく、輝きを発散しながら青春を駆け抜ける。次第にひとりひとりの輪郭が明確になっていくのが実に楽しい。『40歳の解釈:ラダの場合』は、主演のラダ・ブランクを中心とするアンサンブルに思わず頬が緩む。なぜなら、皆真心を込めて役を演じているからだ。つまり、役柄がもつハートが無下にされないのだ。また、当該作は人物配置も計算されており、それゆえにラダのささやかな第一歩に説得力が出る。とりわけ、ラダの教え子たちの無邪気な眼差しが愛おしい。『もう終わりにしよう。』は、ジェシー・バックリー、ジェシー・プレモンス、デヴィッド・シューリスそしてトニ・コレットが奏でるアンサンブルの居心地の悪さに中毒性がある。とりわけディナーシーンの奇怪な緊張感。コレットとシューリスは、この世のものではない何かが人間の皮をただ被っただけのような気持ち悪さがあり、プレモンスの神経質そうな表情変化も相まって、唯一無二の空気感が生み出された。もちろん、コレットやシューリスは分をわきまえた演技。『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』はとりわけ4姉妹を演じる俳優たちのアンサンブルが楽しい。兄弟喧嘩の場面はげんなりしてもおかしくないのに、それぞれの俳優の自分の出し方に節度があるため、見事に愉快さが勝つのだ。アンサンブルをリードするシアーシャ・ローナンとフローレンス・ピューを中心に、皆エネルギッシュに南北戦争時代を駆け抜ける。ローラ・ダーンやクリス・クーパーら脇を固めるヴェテラン勢も味わい深い。『シカゴ7裁判は』は2020年最高級のアンサンブルだ。それぞれの役者に見せ場が用意されてはいるものの、誰も彼も自身の立ち位置の確保が抜群に巧く、鋭い。決して他の役者を食ったりせずに、各場面での主導権の握り方が「出過ぎず霞まず」を意識したそれで、思わず唸る。それだけの名優達が集まったと言うことだ。サシャ・バロン・コーエンはコメディの間をドラマティックな演技に持ち込んで独特の存在感をみせ、マーク・ライランスとフランク・ランジェラの大ヴェテランふたりによる丁々発止の諍いは思わず手に汗握る緊迫感と迫力。エディ・レッドメインは正義に揺らぎ、ヤーヤ・アブドゥル=マーティン2世はその反骨精神を身体全部を使って表現する。役者の技を思う存分堪能する。『ナイブズ・アウト』は、主役級のキャストが怪しい動きを見せるだけで思わずニヤけてしまう。クリストファー・プラマーやトニ・コレット、マイケル・シャノンはもはや安定感抜群。クリス・エヴァンスは板についた好演で物語の高揚に貢献し、ダニエル・クレイグは緩急のある愉快なパフォーマンスでアンサンブルをリードする。芸達者な役者が揃って人間の「複雑怪奇」な部分を体現する。楽しくないはずがない。ベストは、『シカゴ7裁判』へ。

撮影賞 Best Cinematography

・Lisabi Fridell-『ダンサー そして私たちは踊った』

・エリシャ・クリスチャン-『コロンバス』

・アダム・ニューポート=ベラ-『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』★

・ホン・ギョンピョ-『パラサイト 半地下の家族』

・クレール・マトン-『燃ゆる女の肖像』

・ドリュー・ダニエルズ-『WAVES/ウェイブス』

【短評】

『ダンサー そして私たちは踊った』は、ラストシーン、主人公の魂が高らかに飛翔する瞬間を捉えた撮影が素晴らしかった。画面の外へ飛び出そうとする主人公の身体を決して押さえ込むことのないカメラワークだ。『コロンバス』は、フィックス中心でコロンバスの街並みとそれに溶け込む登場人物の心情を切り取る撮影が見事。構図も考え抜かれている。『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』は色の配置まで拘った徹底した画作りが魅力的だ。小津安二郎の影響を受けたという、人物を正面から捉えるカメラは、登場人物たちに寄り添うような印象を与えるだけでなく、そこに詩情まで漂わせる。『パラサイト 半地下の家族』の撮影はレベルが段違いだ。空間の切り取り方がそのまま作品のテーマにも直結するのはもちろん、登場人物の行動の意図や心情に見合ったカメラワークがその都度選ばれている。しかし、そうした計算し尽くされたカメラワークが息苦しさを生むことは決してないのだ。『燃ゆる女の肖像』は、絵画のように美しいショットを提示する。もちろん、カッコよさが優先されているわけではなく、女性ふたりの静かなる激情と絡み合う視線を艶やかに切り取る。『WAVES/ウェイブズ』は、オープニングの360度回転するカメラが圧巻。青春の煌めきを一瞬にして伝えるのだ。マイアミの陽の光だけではなく、青春の眩い輝きと刻まれる痛みを捉える独創的なカメラワークが見事だ。『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』、『パラサイト 半地下の家族』、『WAVES/ウェイブス』の三つ巴の戦いだが、ベストは『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』へ。

編集賞 Best Film Editing

・ピーター・B・エリス、ルーシー・アスラン-『タイラー・レイク-命の奪還-』

・マイケル・マカスカー、アンドリュー・バックランド-『フォードvsフェラーリ』

・ヤン・ジンモ-『パラサイト 半地下の家族』

・アラン・ボームガーテン-『シカゴ7裁判』★

・ロナルド・ブロンスタイン、ベニー・サフディ-『アンカット・ダイヤモンド』

・ジュニアス・タリー-『ヴァスト・オブ・ナイト』

【短評】

編集は作品の出来を左右する最重要の作業だ。語りのペースを決めるのも、役者の演技の「流れ」を魅せるのも、呼吸が合うことで初めて撮影が機能するのも、全て「編集」の役割だ。

『タイラー・レイク-命の奪還-』は撮影と抜群の呼吸をみせる編集が物語の緊張感を極限にまで高める。もちろん、闇雲なカット割りではなく、アドレナリン放出を止められない計算し尽くされた編集術。痺れる!『フォードvsフェラーリ』は、編集の出来が作品の出来を大きく左右することは火を見るより明らかだ。レース場面に興奮が止まらないのは、他の何よりも編集の技のおかげだ。『パラサイト 半地下の家族』は編集の緩急のつけ方が白眉。それにより物語に抜群のリズムが生まれた。『シカゴ7裁判』の編集はもはや職人芸。シカゴ7による抗議運動で実際は何が起こったのか、それを裁判の進行を軸にもたつくことなく回想形式で挿入していく技が一級品。決して足取りを重くすることなく、物語の高揚感を高めていく編集術に唖然。事実が明らかになるにつれ裁判の表情が徐々に変わっていく様をスリリングに魅せる。興奮が止まらない。『アンカット・ダイヤモンド』は、そのハイテンポな編集術で観客のストレスと不安を絶頂にする。主人公の、破滅と常に隣り合わせの状態と一致する編集のテンポに唸る。『ヴァスト・オブ・ナイト』の編集は、上述の情報の落とし方が抜群に巧い会話劇との相乗効果により、街の上空にいる「何か」に迫っていく過程に抜群の緊張感を与えている。ベストは『シカゴ7裁判』へ。

衣装デザイン賞 Best Costume Design

・メリッサ・トス-『もう終わりにしよう。』

・マイェス・C・ルベオ-『ジョジョ・ラビット』★

・アマンダ・ラミレス-『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』

・ジャクリーン・デュラン-『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

・Paola Torres-『ペイン・アンド・グローリー』

・ドロテ・ギロー-『燃ゆる女の肖像』

【短評】

『もう終わりにしよう。』は、現実と虚構が渾然とした衣装が魅力的。冒頭、主人公が身につけているコートとベレー帽の色味は、その後の色彩に欠ける衣装との対比を考えると技ありだ。『ジョジョ・ラビット』は、とりわけスカーレット・ヨハンソン演じるロージーの衣装の数々が楽しい。ロージーの大らかで愛情深く、聡明で、勇敢で、大胆で遊び心のある人物像を、衣装ひとつで表現してしまうのが見事。『ラストブラックマン・イン・フランシスコ』は現代が舞台だが、主人公のジミーと相棒のモントが纏う衣装はどこか前時代的。オレンジやブラウンなど褐色系の色で占められるが、その衣装の数々が郷愁と共鳴するのは見逃せない。『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』の衣装は、任せて安心のジャクリーヌ・デュランが手掛ける。そして案の定、全ての衣装が魅力的。色味は控えめで品があるのはもちろん、そこに草木の芽吹く初夏のような瑞々しさや若々しさを添えていく。『ペイン・アンド・グローリー』は一歩間違えると近未来的・前衛的な衣装に映るギリギリのところで踏ん張り、画面全体の色彩の配置に組み込まれる衣装の数々に唸る。原色に近い色が使われた衣装も多いが、そこはアルモドヴァル、決してうるさくなることのない色彩感覚が流石だ。『燃ゆる女の肖像』は、無機質な館の中で躍動する衣装が繊細で美しい。ノエミ・メルランとアデル・エネル、女優ふたりの瞳の色との相性もいい。ベストは、『ジョジョ・ラビット』と『ストーリー・オブ・マイライフ』で迷ったが、映画における衣装の重要な役割を再認識させてくれた『ジョジョ・ラビット』に贈りたい。

美術賞 Best Production Design

・モリー・ヒューズ-『もう終わりにしよう。』

・ジェス・ゴンコール-『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

・ベス・マイクル-『マザーレス・ブルックリン』

・イ・ハジュン-『パラサイト 半地下の家族』★

・アダム・ディートリッヒ-『ヴァスト・オブ・ナイト』

・デニス・ガスナー-『1917 命をかけた伝令』

【短評】

『もう終わりにしよう。』が現実にしてはあまりに精彩に欠け、虚構にしては現実の匂いが色濃い、絶妙なバランスを保つ美術装置の数々が魅力的。また、物語の解釈に美術が大きく貢献していたことも見逃せない。『ストーリー・オブ・マイライフ』は南北戦争時代の美術の数々が素朴ながら温かい。しっかりと「温度」を感じさせるのが素晴らしいのだ。エドワード・ノートンによるフィルムノーワル『マザーレス・ブルックリン』は、画のいちいちが色っぽい。それに貢献するのが丁寧に作り込まれた美術の数々だ。『パラサイト 半地下の家族』は、硬質で洗練された美しさを湛える邸宅が素晴らしい出来。主人公らが邸宅で怪しい動きを見せるたび、どこか空虚な匂いが立ち上がるのだ。もちろん、そこには滑稽さも付随する。『ヴァスト・オブ・ナイト』は、電話交換機を始めとする50年代アメリカの色っぽい美術の数々に魅了される。『1917 命をかけた伝令』は、とりわけ塹壕の現実を刻んだ美術装置に目を見張る。とても衛生的とは言えない塹壕の様子を、細部まで再現している。ベストは『パラサイト 半地下の家族』へ。主人公家族が邸宅に弄ばれているような感覚に陥る。

視覚効果賞 Best Visual Effects

・『イントゥ・ザ・スカイ 気球で未来を変えたふたり』

・『ミッドナイト・スカイ』

・『1917 命をかけた伝令』★

【短評】

2020年は新型コロナウイルスの影響でハリウッド大作が軒並み延期となった。つまりそれは、視覚効果に支えられたSF映画やアクション映画の不作を意味する。ということで、この部門は3作品のみ選出した。『イントゥ・ザ・スカイ』は気球に乗った男女ふたりの冒険譚。自ずと視覚効果がふんだんに投入され、そして、それは確かに美しい。とりわけ蝶の大群が飛来する場面は、作品のハイライトのひとつと言える。『1917 命をかけた伝令』の視覚効果にも感心せざるをえない。もうすぐで夜が明ける瓦礫と化した街での追走劇は、幻想的な視覚効果に支えられた屈指の名シーンだ。戦争の残酷さを肌で感じつつ、不思議と安らぎの気配がある。宇宙を舞台にしたSF映画は、「ゼロ・グラビティ」(2013)が革命的な映像を提示して以降視覚効果のハードルが高くなった嫌いがある。それでも『ミッドナイト・スカイ』が創り出す宇宙は品があって美しい。とりわけ無重力空間を浮遊する血液の、無機質な「美しさ」に魅了される。

メイキャップ&ヘアスタイリング賞 Best Makeup & Hairstyling

・『スキャンダル』

・『ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌』

・『Mank マンク』

・『マ・レイニーのブラックボトム』

・『ナンシー』

・『SKIN/スキン』★

【短評】

『スキャンダル』はシャーリーズ・セロンをメーガン・ケリーに、ジョン・リスゴーをロジャー・エイルズに大変身させるメイキャップの完成度の高さに驚愕。『ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌』のグレン・クローズは言われなければ本人とわからない変貌ぶり。いずれも、ただ役者本来の姿を判別できないから凄いというわけではなく、メイキャップを施してもなお、役者の演技を殺していないところこそ讃えられるべきなのだ。『Mank マンク』の時代に即したヘアスタイルは手堅く、特にマリオン・デイヴィスに扮するアマンダ・セイフライドのそれは艶やかで美しい。『マ・レイニーのブラックボトム』はメイキャップにより創り出されたマ・レイニー像が強烈だ。顔全体がオイルを塗ったように照っており、頬は赤く、金歯で、眼光を強調するアイメイク…。『ナンシー』はこれまで言及してきた作品と比べると、何か特別な技術が使われていたり、凝ったメイキャップ及びヘアメイクが施されているわけではない。しかし、アンドレア・ライズボローのいつもの妖しい佇まいを完全に封印し、生気をほとんど失い人を惹きつけるところのない幸の薄そうな「ナンシー」像を作り上げたメイク/ヘアスタイルは褒められるべきだろう。『SKIN/スキン』は主人公のジェイミー・ベルを初め、ネオナチ組織の面々に施されたタトゥーが凄まじい。とりわけベルの身体に刻まれたそれは、完全には逃れられない過去そのものである。皮膚に刻まれたタトゥーと向き合うことで、主人公の再生への旅路が真に迫ってくる。それゆえ、物語上の重要なファクターをメイキャップが担っていると言える。ベストは『SKIN/スキン』へ。

音響賞 Best Sound

・『イントゥ・ザ・スカイ 気球で未来を変えたふたり』

・『フォードvsフェラーリ』

・『燃ゆる女の肖像』

・『ソウルフル・ワールド』

・『サウンド・オブ・メタル』★

・『1917 命をかけた伝令』

【短評】

『イントゥ・ザ・スカイ』は、主人公ふたりによる空の冒険に真実味があった。もちろん、フェリシティ・ジョーンズとエディ・レッドメインによる演技は安定感抜群だが、丁寧なサウンドデザインも臨場感の獲得に大きく貢献していた。とりわけ、ジョーンズが気球をよじ登る場面の緊迫感よ。『フォードvsフェラーリ』は、音響が物を言う作品であることは間違いない。レースカーが発するあらゆる音の丁寧なデザインは、手に汗握るレース場面を創り上げた養分のひとつと言える。『燃ゆる女の肖像』は劇伴など余計な音が排除された分、生活音や自然界の音に細やかな配慮がなされる。波の音、風の音、炎の音、カンヴァスにペンが擦れる音…その細部の音の積み重ねがしぶとい「生」の匂いに繋がっていくのだ。『ソウルフル・ワールド』のようなアニメーション映画や『1917 命をかけた伝令』のような戦争映画は音響デザインの貢献度がわかりやすい。それよりも『サウンド・オブ・メタル』の音響設計の物語における貢献度には目を見張るものがある。主人公が体験する無音の世界を擬似体験することによって、彼の内面により没入できるのだ。主人公の内面世界が豊かに広がっていく。『燃ゆる女の肖像』と『サウンド・オブ・メタル』の一騎討ち。ベストは音響設計が物語上のあまりに重要なファクターだった『サウンド・オブ・メタル』へ。

作曲賞 Best Original Score

・ハンス・ジマー、デビッド・フレミング-『ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌』

・エミール・モッセリ-『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』

・アレクサンドル・デスプラ-『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

・トレント・レズナー、アティカス・ロス-『Mank マンク』

・ルドウィグ・ゴランソン-『TENET テネット』

・ダニエル・ロパティン-『アンカット・ダイヤモンド』★

【短評】

『ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌』は、弦楽器の音が郷愁と密着するのに思わず身を乗り出す。作品自体は評価できないものの、確かに「あの頃」を刻んだ旋律だ。エミール・モッセリは今要注目のコンポーザー。彼が手掛けた『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』のスコアは優雅で繊細。サンフランシスコへの愛と「家」への愛を懐かしい匂いと共に提示するスコアは、どこか儚い響きもあり素晴らしい。『ストーリー・オブ・マイライフ』のスコアを手掛けるのは、任せて安心、アレクサンドル・デスプラだ。オープニングの疾走感溢れるスコアから安定感抜群。もちろん、デスプラならこれぐらい当たり前だろうと見る向きもあるだろう。『Mank マンク』はトレント・レズナーとアティカス・ロスのオスカー受賞コンビがスコアを手掛ける。当時存在した楽器のみで奏でられたというそのスコアは、冒頭から「市民ケーン」へのオマージュ満載で思わず興奮する。もちろん、単なる模倣に終わらない。『TENET テネット』は、ルドウィグ・ゴランソンの最高傑作ではないだろうか。数々の実験的な試みにより生み出されたそのサウンドは、観客の興奮へと導く一方で、どこか不穏な響きもある。とりわけ電子音の使い方に惚れ惚れ。『アンカット・ダイヤモンド』のスコアも全編にわたって電子音がメインだ。ハイテンポな編集術と畳み掛けられる台詞の波が高める不穏な空気に追い討ちをかけるのが、ダニエル・ロパティンが手掛けるスコアだ。幻想性を持ちわせ、どこか70年代・80年代映画の匂いや雅楽の匂いも感じられるのが楽しい。新しい試みに果敢にチャレンジし、さらなる「音」の可能性を見出した『TENET テネット』と『アンカット・ダイヤモンド』で迷ったが、ベストは『アンカット・ダイヤモンド』へ。

歌曲賞 Best Original Song

・「Daily Battles」-『マザーレス・ブルックリン』

・「Glasgow(No Place Like Home)」-『ワイルド・ローズ』★

・「Green」-『サウンド・オブ・メタル』

・「My Power」-『プロジェクト・パワー』

・「Stand Up」-『ハリエット』

・「Wear Your Crown」-『ザ・プロム』

【短評】

楽曲単体がいくら素晴らしくても、それが作品の中に適切に組み込まれているかが重要である。『TENET テネット』の主題歌(挿入歌)が「アンパンマンのマーチ」だとして、「アンパンマンのマーチ」がいくら丁寧に作り込まれた素晴らしい楽曲だとしても、『TENET テネット』に組み込まれる楽曲としては不適切だろう。

「Daily Battles」(マザーレス・ブルックリン)は、フィルムノワールの色っぽさをより際立てる魅惑的な楽曲。今にも消えそうな声が纏う哀しみの匂いよ。「Glasgow」(ワイルド・ローズ)は、作品のクライマックスを飾るのにふさわしい楽曲。歌うジェシー・バックリーの声は「人生」や「故郷」という空間に気持ちよく響くこと。郷愁と共鳴するその歌声に思わず涙が頬を伝う。「Green」(サウンド・オブ・メタル)は、主人公の選択を優しく包み込むようなとても静かな楽曲だ。主人公の心に訪れた安寧の延長線上にあるかのようなウィスパーヴォイスに惹かれる。「My Power」は、作品のテーマと合致したラップナンバーだ。本当の「パワー」とは何か、というのが作品のテーマのひとつとなっていたが、ドミニク・フィッシュバック演じる売人の少女の「パワー」である「言葉」を、「My Word is Power」と歌いあげる爽やかな楽曲だ。「Stand Up」(ハリエット)は、主演女優であるシンシア・エリヴォが歌う。良く響くエリヴォの歌声はそれだけにとどまらず、現代とアフリカ大陸からやって来た黒人たちの悠遠な歴史を結びつける。きっと、「Stand Up」は不条理にもその存在をないものとされてきた彼らの鎮魂歌でもあるのだろう。「Wear Your Crown」(ザ・プロム)も楽しい楽曲であることは間違いない。作品自体はさほど評価できないのが事実。しかし、エンドクレジットでこの楽曲が流れる際の役者達の表情が生き生きとしているため、作品が抱える数多くの疵がどうでもよくなってしまう、不思議な力をもつ楽曲だ。ベストは「Glasgow」(ワイルド・ローズ)へ。

以上、マサデミー賞2020の発表でした。2021年も素晴らしい作品に出会えますように。

以下に、鑑賞したもののいずれの部門でも候補に挙がらなかった作品を記しておきます。(5つ星を満点とする評価も併記)

・『オリ・マキの人生で最も幸せな日』★★★☆☆

・『レ・ミゼラブル』(2019)★★★★☆

・『カセットテープ・ダイアリーズ』★★★☆☆

・『LETO レト』★★★☆☆

・『ハニーボーイ』★★★☆☆

・『15年後のラブソング』★★★☆☆

・『リトル・モンスターズ』★★★☆☆

・『フェアウェル』★★☆☆☆

・『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』★★★☆☆

・『これからの人生』★☆☆☆☆

・『ラブバード』★★★☆☆

・『ジュディ 虹の彼方に』★☆☆☆☆