人間は他の動物に比べて、脳がどう進化し、どのような認知機能が向上したのか?【要約版】

この記事は『ヒトは脳の進化に伴い、どのような認知能力を獲得してきたのか』の要約版です。より詳しい解説は、本編をお読みください。引用文献リストもそちらに掲載しています。

ヒトはどのような特異的な認知能力を進化させてきたのか?

「人間は考える葦である」という有名なパスカルの言葉は、思考するという能力は、人間がもっている特徴だということを示唆している。

ヒト(ホモ・サピエンス)は 、 数を計算したりすることができるし、言語で自分の情報を他人に伝えることができる。また、他人の立場や感情を理解したり、他人の行為を自分も真似て学習したりするという認知能力を持っている。

しかし、そのような認知能力は、チンパンジーや他の動物も持っているかもしれない。思考するという能力は、人間だけの能力ではない。

まあ、ユヴァル・ノア・ハラリは、約7万年前から3万年前にかけてホモ・サピエンスは「認知革命」蛾起こり、新しい思考と意思疎通の方法を獲得したと主張している。しかし、そのような「認知革命」は本当に起こったのだろうか。

それでは、ヒトだけがもつ特異的な認知能力があるとすれば、それは何だろうか?そして、そのような認知能力は脳の進化とどのように関係するのだろうか?

本稿では、考古学的記録や心理・認知テストからの議論に加え、脳の大きさや形・構造、脳内ネットワークの進化、そしてゲノム配列の進化から予測されるヒトの認知能力の進化について考察した。

【進化のメカニズムについての解説は以下を参照ください】

化石や考古学的記録から

人類の祖先は、石器、生活跡、装飾品など考古学的な遺物を残している。たとえば、両面の刃先をもつ石器が約170万年前ころから使用されていた。このような石器の使用は、計画性や問題解決能力などの認知能力が向上した証拠であると考察されている。さらに、装飾品や高度な道具、生活様式などの記録から、象徴的思考や計画的な行動がおおよそ30万年前、特に10万年前以降に出現したと考えられている。象徴的思考(symbolic thinking)とは、シンボルや象徴(記号など)を用いて物事を理解し、表現する能力をいう。言語能力の獲得はこの象徴的思考の向上と関係しているという。

心理・認知テストからの仮説

ヒトの幼児とチンパンジーの心理・認知テストの比較した研究がある。数の認識、因果関係の推論や空間認知能力に関しては、ヒトの幼児は、チンパンジーとは変わらない。しかし、他者の意図を理解したり(心の理論)、学習する能力(社会学習)に関しては、幼児はチンパンジーよりも高いスコアを示した。

その後の研究でも、ヒトの持っている最も顕著な認知能力は、社会的な協力的な関係のなかで、他人の意図や考えを理解(心の理論)し、お互いが共通の意図をもって、行動するための「社会的認知能力」だという説(文化知能仮説=社会的知能仮説の一つ)が支持されている。

しかし、ヒトとヒト以外の動物の違いは連続的な違いであり、その基本的な側面は、ヒト以外の霊長類でも持っているとされる。象徴的思考、因果・関係推論など含め、一般的な知能は、全体的に向上しているとする説も有力である(一般知能仮説)。さらに、脳の拡大に伴って情報処理能力が向上したことによって、ヒトは認知能力が全体的に向上したとする情報処理能力向上仮説が提唱されている。

脳の進化からみた認知能力の進化

近年、ヒトと共通の祖先をもつチンパンジーなどと比べて、ヒトの脳の構造や神経機能の特徴が明らかにされつつある。また、チンパンジーやネアンデルタール人のゲノム配列との比較から、ヒトで特異的に進化した脳に関する遺伝子の検出が行われている。

そのような脳の進化から、認知機能の進化をどうとらえることができるだろうか?

脳の大きさと形の進化

脳サイズ(頭蓋内体積)が、ヒトで大きくなったことはよく知られている。化石記録からは、約210万年前から脳サイズの拡大スピードが増加し、約30万年前ごろまで脳サイズは大きくなった。

約30万年前以降、10万年前まで、脳の形が球状化した(ホモ・サピエンスは約30〜20万年前に出現)。

5から6万年前以降、ヒトは世界中の様々な地域に進出し、体サイズが様々な環境に適応し変化した。それに伴って、脳サイズのバリエーションは増大した。

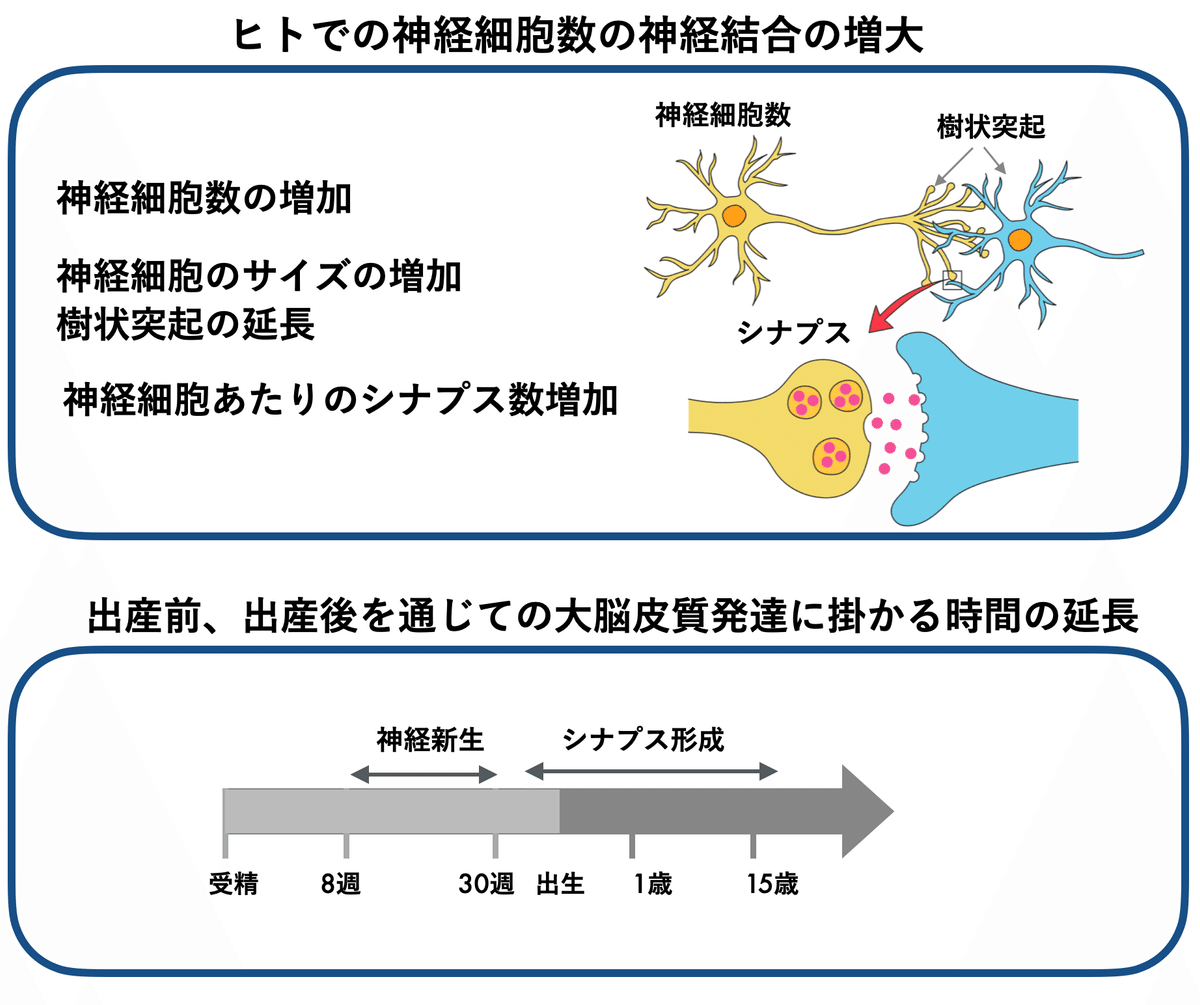

神経細胞の増大と脳発達期間の延長

ヒトでは、脳サイズの拡大に伴って、神経細胞数が増大するだけでなく、その種類や構成比が変化している。また、神経細胞同士の結合やネットワークが増加、複雑化している。また、ヒトがチンパンジーなどと比べても大きく異なる特徴の一つは、出産前、出産後を通じての大脳皮質発達に掛かる時間である。大脳の前頭前野という領域では、シナプス刈り込み(シナプス刈り込み:発達過程で不要な神経結合が除去され、必要な結合が強化される現象)が生後20年もかかる。

神経伝達と神経ネットワークの進化

神経細胞間の情報伝達は、神経伝達物質によって伝えられる。ドーパミンは、快感や報酬、運動制御に関連し、高度認知機能や社会性にも影響する神経伝達物質である。ヒトでは、他の霊長類に比べて、ドーパミンが影響する脳の領域が拡大している。また、ドーパミンの量も増加していることが示されている。このようなドーパミンの影響の拡大は、ヒトにおいて社会的な順応性・同調性や共感が促進されことと関連があると指摘されている。

チンパンジとヒトで、特定の認知作業をしたときに脳内での神経活動ネットワークの共同を比べた研究がある。それによると、情報を処理し、空間内の特定の場所や物体に注意を向ける処理、危険を察知したり、興味深い物体に注意を向けたりする処理、聴覚処理に関与する脳ネットワークの接続性は、チンパンジの方が高いのに対して、言語や心の理論、社会的関係、自己反省・自己認識活動に関わる接続性強度は、ヒトで高かった。

ゲノム配列の進化から検出された脳関連遺伝子

ゲノム配列をヒト(ホモ・サピエンス)とチンパンジーなどの類人猿を含め他哺乳類と比較することによって、ヒトがチンパンジーとの共通祖先から分岐した約700万年前から現在のヒトに至る過程で、進化した遺伝子が検出されている。その中の一つがヒト加速領域(HAR)である。ヒト以外の哺乳類では、同じゲノム配列が同じなの(保存されている)に対して、ヒトでは、急速に変化している(進化速度が速い)ゲノム領域(30億あるDNA配列の場所)をヒト加速領域(HAR)と呼んでいる。(このような配列は自然選択を受けて変化した可能性が高い)

数千のヒト加速領域(HAR)が検出されているが、その内の約8%は約60万年前にネアンデルタール人と分岐して以降に加速進化したものである。

700万年前から60万年前(ヒトとネアンデルタール人が分岐した年代)の間に進化した脳に関係する遺伝子の多くは、神経を新生するのに関係しているものが多く、大脳皮質の拡大に関係しているものと考えられる。 また、700万年前から現在、特に60万年前から現代に至る間に進化した遺伝子には、神経接続や結合に関係する遺伝子が多く含まれていた。これは、神経接続の増大や複雑化に関連していると思われる。

ヒト加速領域(HAR)と関連している遺伝子には、社会的行動や社会的認知能力と関連するものが多く含まれていた。たとえば、自閉症(ASD)のリスク遺伝子の多くが、HARと関係していた。自閉症は、社会的コミュニケーション(言語を含む)の困難を特徴とするなどの社会的認知能力と関係する。ヒトで自然選択をうけて急速に進化した社会的認知能力に関係する遺伝子は、突然変異によって自閉症のリスクが増大するということだと思われる。

HARに関連する遺伝子はデフォルトモードネットワーク(DMN)に関わる脳領域でも働いていた。デフォルトモードネットワークは、他者を理解したり(心の理論)、他者と関わることを必要とする課題などの社会的認知に関係しているといわれている。

さらに、HARに関連する遺伝子と流動性知能(新しい問題や状況に対して柔軟に対応し、論理的に考える能力)、IQ、自己認識との関係も示唆されている。

まとめ:ヒトは進化的にどのような認知能力をいつごろ獲得してきたか

約200万年前から脳サイズの拡大に点って、知能を含めた一般的認知能力が向上進化していったものと思われる。

しかし、ヒトで進化した遺伝子(HAR関連遺伝子)の中には、自閉症など社会的認知機能に関する遺伝子が多い。社会的認知能力に関する遺伝子は、200万年前から60万年前以前、さらに60万年前以降も進化している。

そのようなことから、社会的認知能力は、相対的により向上した可能性がある。

脳サイズの拡大は約30万年前まで脳サイズの拡大は生じ、その後、脳は球状化する。それに伴って、言語使用などの象徴的思考、ヒト特異的な向社会行動(利他行動・協力行動)などが顕在化したと思われる。

(ヒト特異的向社会行動については「ヒトの向社会的行動の進化:なぜ人は利他的に振る舞うのか」を参照)

ネアンデルタール人と分岐以降、特に、向社会行動の進化に伴って、社会的認知能力の向上や攻撃性の低下、顔の形の変化(女性化)などが見られる(自己家畜化という)。自己家畜化に関係する遺伝子とヒト加速領域(HAL)の関係も示されている。

ヒトは、約7〜6万年前にアフリカをでて、約4万5千年前までペルシャ高原に留まったハブ集団から、世界の各地に広がっていった。それに伴い、認知機能も集団によって多様化したのではないかと考えられる。

どのような要因が脳とそれに伴う認知機能を進化させたのか

約2〜300万年前に、草原が拡大し、腐肉や骨髄など食物が多様になったと思われる。それにより、食物探索、コストのかかる食物の処理行動など、特有の狩猟採集に起因する「採集認知能力」が進化し、それが脳の拡大と関連した可能性はある。また小集団での狩猟などが、社会的認知能力を向上させたのかもしれない。

また、100万年前にホモ・エレクトスは、極度の乾燥に直面したとされる。このような生態学的状況に合わせた適応的な採集、道具の使用、環境の活用、資源管理などに関わる認知能力向上の進化が生じた可能性がある。

また、地球の気温は、200万年以前から低下を始めるが、特に100万年前以降に、温度変化の幅が激しくなる。アフリカでは、約40万年前、約30万年前、20万年前に顕著にヒトにとっての生息地適性が急激に低下したとが推定されている。この生息地適性の低下が、集団間の競争の激化させ、人間で特異的にみられる集団内の協力行動・利他行動を進化させた可能性がある。

まとめ

ヒトの特異的な認知能力は、ヒトだけで出現した質的に異なった能力ではなく、大脳の大きさや構造、神経ネットワークなどの漸進的な進化に伴う量的な向上の結果として獲得された認知機能である。

社会的推論、象徴的思考、因果推論、関係推論などを含め、様々な認知能力の領域で、ヒトはそれらの能力を量的に向上させ、他の動物では達成できない能力を進化させている。そのなかで、社会的推論など社会的認知の能力は、他の認知能力に比べ相対的に向上していることが、脳機能や自然選択を受けた遺伝子から支持される。

大脳皮質の発達初期に関わる遺伝子が自然選択を受けており、それにより、大脳皮質の拡大と神経結合の特定の変化や複雑化が進化した。このような、脳の様々な側面の規模の増大、複雑化が多様な認知機能の量的向上を促進したと思われる。また、自然選択を受けた発達初期に関わる遺伝子は、社会的認知機能の進化と関連し、結果的に自閉症などのリスク遺伝子となっている。

初期の脳の拡大は、生態的課題(食物の採取、処理など)の解決に関わる認知能力に選択がかかることで大脳皮質の拡大などが進化したと思われるが、小集団の協力行動の進化も社会的認知機構の向上に関係した可能性がある。

社会的推論や象徴的思考は、30から10万年前にヒトが獲得した高度な認知能力と思われているが、それは、それまでに向上進化していた認知能力がさらに向上し、その時期に顕在化したためだと思われる。30から10万年前の間に、ヒト特異的な向社会行動の進化が促進され、それが社会的認知能力の向上に関係していると考えられる。そのような高度の推論が発達した時期には脳サイズは拡大しておらす、その時期の社会的認知能力の進化と大脳皮質拡大は関係していないと思われる。

引用は以下でお願いします、

河田雅圭(2025) 「人間は他の動物に比べて、脳がどう進化し、どのような認知機能が向上したのか?」note https://note.com/masakadokawata/n/nbb800930e796

CC BY 4.0