自然の中でみんなで〇〇 #2

2.共感する力(共感力)

まず、ネットの過剰利用がもたらす弊害として、3つ挙げている。

「無言化」・「孤立化」・「実体験の減少」

コミュニケーションを例として、ネットに関わっている時間が長いと、しゃべらなくなる(無言化)。一人でいる時間も長くなる(孤立化)。五感を使ったコミュニケーションが少なくなる(実体験の減少)。この例は、子どもだけでなく、仕事や子育てにおいても見かける現象だと言える。

子育てにおいては、ネット上の”正しい育児法”と称した情報や、”アプリ”で授乳の量や時間を管理したり、子どもを黙らせるなどの類のものがある。私の経験上、これらの類は、参考にはなってもあてにはならない。”正しい育児法”は、目の前にいる自分の子どもと自分で出していくしかないということに尽きると思う。私もそうだったが、情報などをあてにしている時は、本当に子どもの細かい仕草や表情などを見れていない。あてが外れれば、子どもに当たるか、自己嫌悪に陥る。そして、ネットを見ると、うまくいってそうな人のFacebookやInstagramの投稿を見て、さらに自己嫌悪に陥る。この本でも、「負け続ける育児」と表現している。さらに、「ネットの普及が、よその子と比べることを助長している」と指摘している。

情報とはそもそも何か?

この本の中で、メディアアーティストの落合陽一氏の言葉を引用している。「情報は質量のない世界」。この事から考えると、私たち人間は、現実の中で、質量のある世界で生きてきたが、ネットが普及し便利になったと同時に、過剰な利用によって質量のない世界が現実の世界と認知している傾向が強くなっている。どちらかが良くて、どちらかが悪いという話ではなく、この質量のある世界(現実・体験)と質量のない世界(仮想・情報)をどうつないでいくかが重要であると養老氏は述べている。

私の考えは、ネットの過剰利用によって、行き過ぎたチャンネルを調整する意味でも、3つ目の「実体験の減少」に目を向ける必要があると考える。

本書でも「揺らぎ」という表現で指摘されている。

子どもたちの脳や心が、実体験を通して、価値観や思考に「揺らぎ」をもたらす必要がある。例えば、複数の他者と共同作業、寝食を共にすることで揺らぎが生じる。その他者と関わることで、今まで正しいと思っていたことが違っていたり、我が家や学校でのやり方が通用しなかったときに生じる違和感・戸惑いを感じることができる。ネットを介してではなく、五感で直接的に関わることで、いろんな感性が発動する。

また、実体験とは、自然の中に行って、非日常の中で様々な体験をすることだけでなく、日常の生活の中にも”実体験”は存在する。本書でも、”生活の中にこそ、真の教育がある”と述べている。例えば、家の手伝いや地域の行事・イベントへの参加、保育園の行事、PTA活動、子ども会、習い事などがある。そこで、関わる人・価値観・景色は様々である。最近は、PTAへの参加に対して、煙たがる保護者が多い。個人的には、PTAのあり方には問題があると思うが、実体験を経験する上で、効果的な団体だと言える。

話を戻すが、日頃の生活の中で実体験をするだけでなく、”ふりかえり”が大切になる。ただやって終わりではなく、「やってみてどうだった?」、「あなたのおかげで助かった」など、親子で何気ない会話の中でやり取りをする中で、体験が経験に変わり、次の行動に変容することができる。こういった会話の中で、ネットでは体験できない、”共感する”という感覚を感じることができるのではないだろうか。

次にどうするか考え、行動してみる。

ふりかえりの中で、大切にすることは、体験をして”今、自分が感じていることを大切にする”ことである。達成感や違和感、戸惑いなど、そう感じた自分を大切にすることで、自分を客観的に見て、自分を大切にすることにつながる。先ばかりを見るのではなく、”今”を生きる。

子どもの頃は、よく「立派な大人になるための準備期間」だと大人も子どもも思っていないだろうか?これは、幸せを先送りしていないだろうか?本書はそう問いかけている。

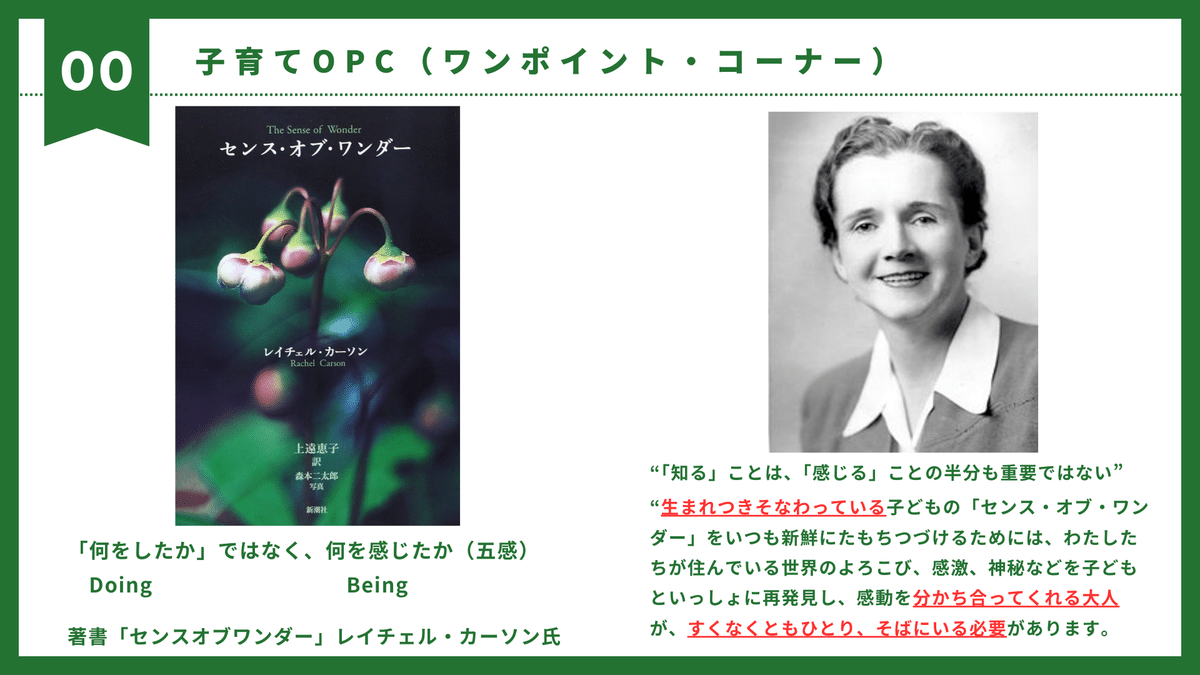

子育てにおける自然体験活動の重要性を説いている書として、「センスオブワンダー」という本がある。その中に、自然の神秘さや不思議さを感じることが大切で、その時に、せめて一人、その瞬間を分かち合える他者(大人)が必要だと述べている。自然のことが分からなくても、「綺麗だね~」、「なんだろうね~」と、一緒にこの瞬間を共有することで、子どもたちの心に”共感する力”が育まれていくのだと思う。

争うのではなく、共に共感する力を育むことは、「平和」にもつながる。お互いの価値観を主張するあまり、争いが起こっている。そういった意味でも、実体験の機会を増やすことが必要になっている。

共感力 ≒ 人の痛み、喜びを分かつ