手作りの道具〜棒〜2

動画を作る時間がとれないー!と道具の紹介noteを書いてますが、それすら1ヶ月近く空いてしまいました。なんでもサクサクと要領よくこなせないタイプです。すみません。

再度全体ラインナップです。左から、筆洗いの棒、割り箸のヘラ、竹木研(竹串)、木研、鯛牙、針木研2種。ボールペンはサイズの参考です。では、木研(きど)から

前編で針木研(はりきど)が出てきましたが、こちらは木研(きど)です。EXILEのHIROさんを呼ぶ感じの音階で「→きど↓」と呼んでます。これは割り箸を削ったモノです。木は先が柔らかく潰れやすいので、8割乾きぐらいの漆を削るときなんかに役立ちます。実際やったことのない方には想像するのも難しいと思いますが、3割乾きでは柔らかくて、ヌルッと削れすぎてしまう。だから削り対応外ですね。削れるのはせいぜい7割8割乾きからかな。何割っていうのが、経験がないと理解しづらいとは思うんですが、そこら辺の感覚がわかると非常に捗ります。

先っちょの画像だけですみません。竹木研(たけきど)です。ただ、これを竹木研と呼ぶのかどうかはちょっと審議です。竹箸を削ったものなら間違いなく竹木研ですけど、これは竹串なので、シンプルに「竹串」と呼ぶかも。

手が小さい女性なら竹串はメイン道具として使いこなす人も多いんじゃないかと思うんですが、男性だと竹串は細すぎて手に馴染まないかもしれない。持ちにくいなら竹串は使わなくていいです。持ちにくい道具を使う意味はないので、そこら辺は自分本位で適当にチョイスしてください。それで、先端だけ見たところ、ずいぶん丸まってます。これはサンドペーパーであえて丸めてます。刃物は切れてなんぼですが、木研に関しては尖ってなんぼというわけでもないので、自分にちょうどいい尖り加減を模索してください。

載せる順番を間違えたなぁと頭抱えてますが、どうしても削り落としたいアダ漆(うっかりつけてしまった漆汚れ)があれば、まず木研。木研で無理なら竹木研、それでも無理ならドキドキしながら慎重に針木研と、少しずつ固い方にシフトしながら削り落とせないか試していきます。いよいよダメなときは木炭やサンドペーパーを試します。炭についてはまたいずれ触れますね。

木ー竹ー針、木炭ーサンドペーパー、、、と道具を変えていきます。変えていく順序はブツの様子を観察しながら判断してください。

長くなってきたな。気にせず次行きます!

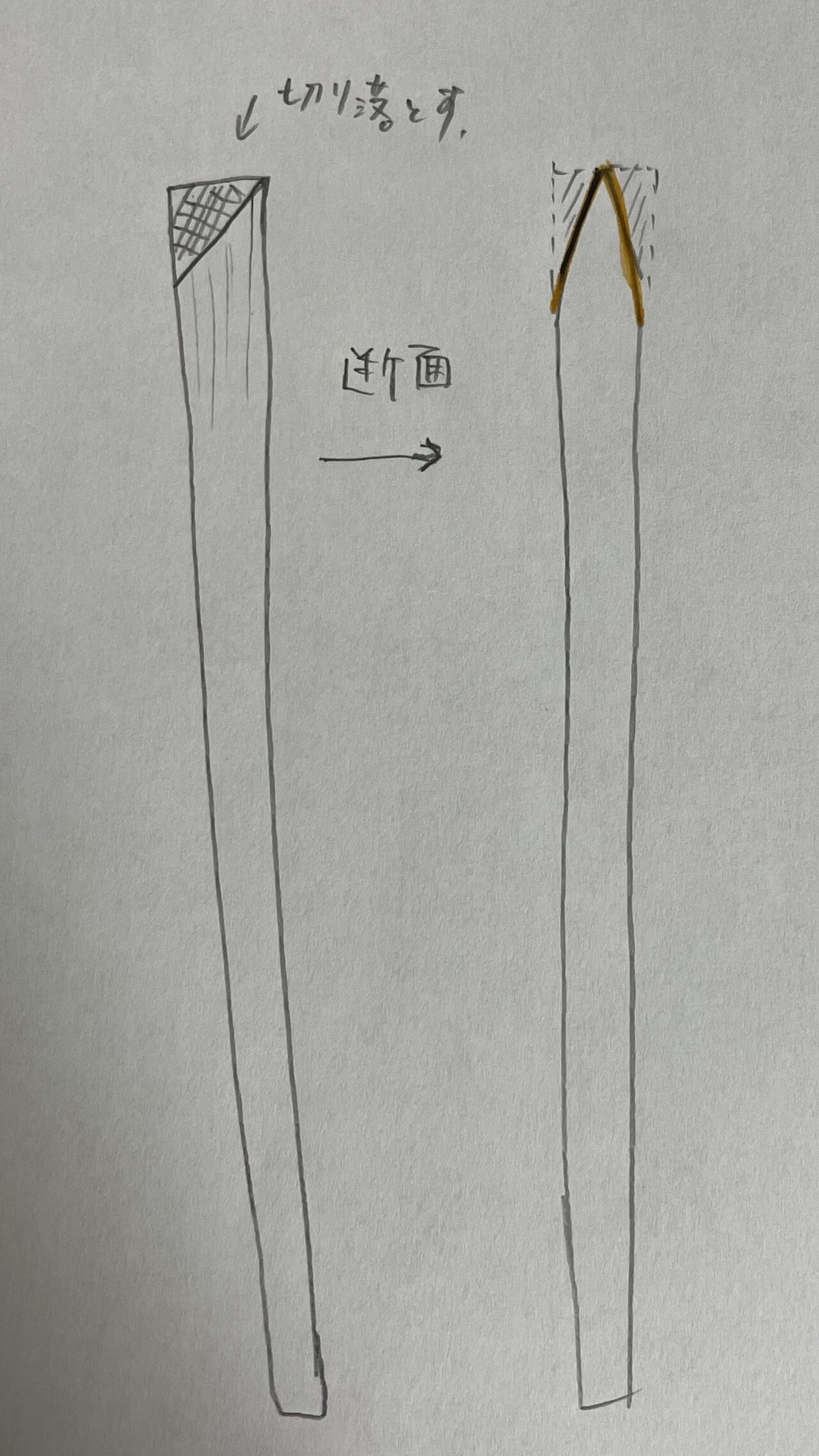

割り箸のヘラです。ヒノキの板などから削り出して大きなヘラを作るときは色々ルールがあるんですが、割り箸の場合は先を鋭角に切り出して、両刃に削ればあとは手に合うようにサンドペーパーで擦ったり、長すぎる部分をカッターなどで切り落とすなどしてカスタマイズしてください。

この絵はやばいですが(笑)、言いたいことは伝わるかな。

先っちょの処理です。落とすのはちょびっとで構いません。ピンピンに尖っていると折れやすいのですが、少し丸めると長持ちします。これ結構大事です。先が折れるとげっそりしますし、へらが折れた後の手直しも案外大変です。先の処理はヒノキのヘラでも同じです。

鯛牙(たいき)です。読んで字のごとく、鯛の牙です。丸粉(まるふん)という種類の金粉、銀粉を磨くときに使います。鯛の一番大きな牙を金ノコで切り出して、エポキシボンドで割り箸に固定しました。筆の軸などがあれば、もっとかっこいい道具になりますね。基本、私は道具の見た目に対するこだわりがありません。

本物です。鯛のアラから顎のあたりの骨ごと取り出して、大きな歯を切り取ります。これは相当立派なので前の2本が使えそうです。普通はだいたい一本なんですけどね。

棒状の道具にするのが厄介なら、骨のまま道具として使っても構いません。あと、あら炊きなど料理をした後で取り出して大丈夫です。煮込み程度の熱が加わっても骨が脆くなったりはしませんので、美味しく頂いてから道具にしてあげてください。ちなみに、このサイズの歯は、お相撲さんの祝い鯛ぐらいの大きさの鯛から取り出したのではないかと推測しています。この道具に使った鯛の牙は、お料理屋さんの女将さんから骨だけお預りしたので、鯛の生前のお姿を知らないのです。

さて、お疲れ様でした。一旦この辺りで手作りの棒についての解説を終わりにします。なにかリクエストがあれば、なんらかの繋がりから遠慮なくどうぞです。ではまた。