乃木将軍無能説を切る!

※1このノートはミリオタには周知の事実だと思います。それでもよければどうぞ!

※2このノートのネタ本はミリオタの医者(肛門外科)の書いた「司馬さんに嫌われた乃木・伊地知両将軍の無念を晴らす」(以下同書と略す)というものです。それでもよければどうぞ!

※3手元に坂の上の雲がないので坂の上の雲については孫引きです!それでもよければどうぞ!

乃木将軍無能説というもの

ウイキペディアの軍神の項をみると「乃木希典大将、東郷平八郎元帥」と上がっていますが、当時から乃木将軍の評判は悪かった。

ウイキペディアには「乃木に対する批判は国民の間にも起こり、東京の乃木邸は投石を受けたり、乃木邸に向かって大声で乃木を非難する者が現れたりし、乃木の辞職や切腹を勧告する手紙が2,400通も届けられた」とあります。

そして司馬先生の書かれた名著「坂の上の雲」でも幕下をまともに扱えない神棚におかれた人物がごとき扱いです。

常々歴史とは司馬先生の書斎で生まれると思ってる私は乃木無能説を信じて疑わなかったのですが、21世紀になってはうかうかとしてられないわけでこのノートを書くことにしました。

司馬先生の筆名の由来からすると、私は司馬先生に及ばざること甚だしく大きい、司馬甚大ですが、幸い私にはインターネットがあります。司馬先生の玉稿の反論の子引きくらいは書くことができるでしょう。

日露戦争において乃木将軍隷下の第三軍が動くまで

当初、海軍は自力のみで旅順艦隊を抑えこもうとして半ば成功するも、旅順港に逃げられます。二回の閉塞作戦が失敗するも諦めず陸軍の申し出を断り、4月6日には陸海軍で「陸軍が要塞攻撃するこは海軍の要請にあらず」と協定を結びます。その後触雷でなんと戦艦2隻を失うも海軍はあきらめません。しかし、5月20日にバルチック艦隊がに回航を開始するにあたり海軍はあせります。

一方、乃木希典は自分と関係ない汚職の嫌疑に嫌気がさし四回目(!)の休職生活をしていました。しかし、日露海戦直前、明治37年(1904年)動員令がくだります。留守近衛師団長でした。

5月2日、日清戦争で旅順攻略の経験のある新編成の第三軍の司令官に乃木将軍が任命されます。しかし、旅順攻略はするのかしないのか不確かな状態でおかれます。

そして7月12日海軍は旅順攻略を陸軍に依頼することになりました。

第三軍の旅順要塞攻略プロセス

攻撃目標決定

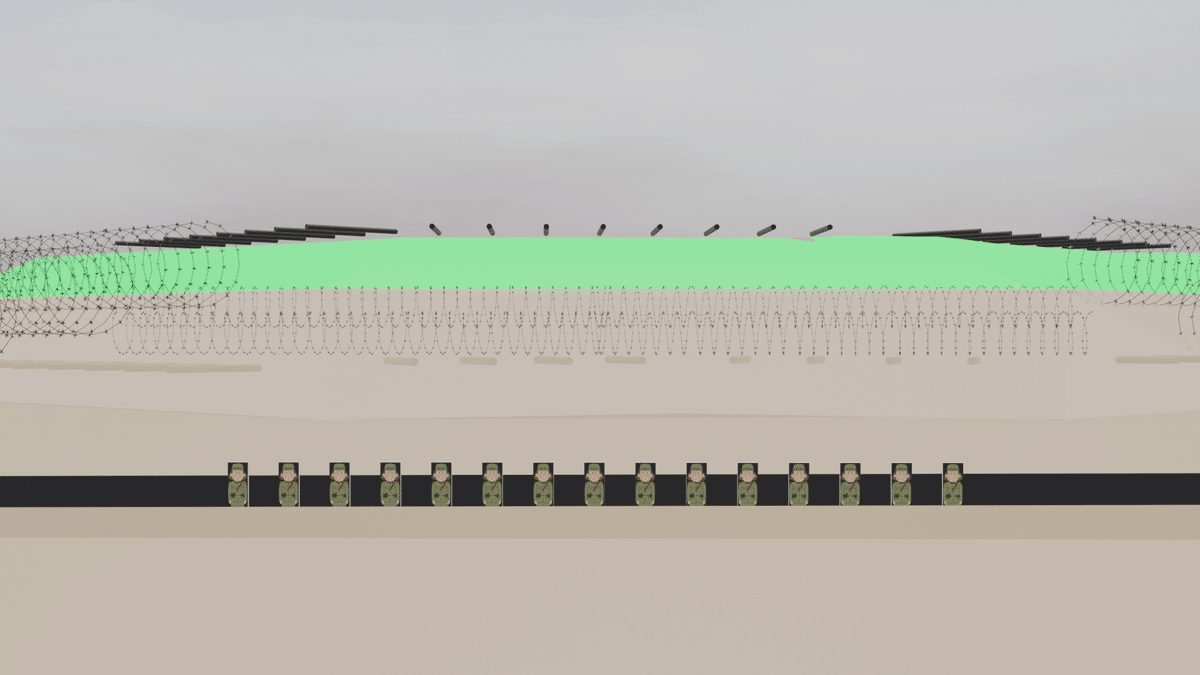

これが開戦前の旅順要塞の様子です。この図をみて分かる通り図の右上、東北側の防衛が厚く、左の西側の方が薄いのがわかりますね。

しかも参謀本部が第三軍に渡した地図には5箇所抜けがありました。

にもかかわらず、第三軍は分厚い東北側から攻撃しました。

司馬先生は203高地を攻めたらすぐ終わったようなことを書いていましたが、これだけみればそうかもしれません。参謀本部の一部からも西から攻める案がでましたが、しかし第三軍は東北から攻めることに決めました。

なぜか。

西からは無理だからです。

当時に物資輸送は鉄道ですが、鉄道員が民間人だったため戦場の遙か北方の長苓子までしか運んでくれませんでした。そこからトロッコを引いて手押しで物資集積点の周家屯まで運んでいたそうです。

西側を攻めるなら重装備抜きで戦うか、要塞群の前を東から西に装備を運ばねばなりません。

第一次総攻撃前

準備として外郭の火点を攻略します。そして司令部も前線へ進出します。一番近い火点まで約6kmくらい?

ウイキペディアによればロシア軍がメインで使用していたM1900 76mm野砲は射程8500mです。

坂の上の雲では乃木将軍が司令部の損害を恐れて前線から離れすぎていたようなことを書いていましたが、実際にはそうではありません!

第一次総攻撃

総攻撃前には司令部は前線から3kmに肉薄します。

準備砲撃を十分に行い、突撃しますが日本軍の火砲では永久堡塁(赤マーク)にはまるでダメージが入っていませんでした。鉄条網のはられた400~500メートルの斜面を登る間に無傷の堡塁からの攻撃に日本軍はほぼ全滅しました・・・

ここで司馬先生は東北正面の2堡塁の奥へ進み望台を進もうとした一戸旅団長の申し出を乃木将軍が却下したことを責めていますが、みれば分かる通り無理です。前に進んだら十字砲火の餌食です。しかも第三軍は砲弾も尽きていました。

第三軍は50,765名に対して死傷者15,680名という大損害でした。

日本軍を阻んだ永久堡塁の一つに東鶏冠山北堡塁があります。詳細な図があったのでモデリングしてみました。

第一回総攻撃では、ロシア軍の眼の前の山の斜面を駆け上がり突撃するも、鉄条網に阻まれているうちに、ロシア軍の銃火にバタバタとやられてしまいました。実際には鉄条網の下に深い穴がほってあったそうです。

第二次総攻撃の準備

ここで第三軍は未経験の要塞正攻法を決断します。隷下の攻城専門家、井上幾太郎氏の立案の元、乃木将軍が決断しました。

正攻法とは敵陣そばまで塹壕を掘り、その後敵陣に突撃するものです。無防備で駆け上がる距離が減るので損害が抑えられます。2日後には正攻法のマニュアルが完成し、全軍に配られたそうです。

塹壕を敵堡塁40m~100mまで掘り進め突撃陣地をつくる

突撃陣地は敵堡塁に並行

両端に機関砲を配置

47ミリ砲を据えて敵機関銃座を破壊

少なくとも二本の攻撃路を敵陣地まで掘り、外堀についたら爆破

砲兵は突撃する歩兵が前進できるように突撃数時間前より援護射撃する

一部を抜粋するとこんな感じらしいです。

そしてあの有名な28センチ榴弾砲が送られてきます。

坂の上の雲では伊地知参謀長が「送るにおよばず」と打電した事になってますがこれは間違いです。

実際の電文は「28センチ砲はその到着を待つ能わざるを今後のために送られたし」つまり送ってくれでした。

第二次前哨戦

司令部は強固な堡塁は二ヶ月かけて攻路を掘り、外郭堡塁は一ヶ月ほど攻路を掘って残りは強襲すると言う形で進めることにします。

1ヶ月後、予定通り外郭堡塁を攻撃します。4つを攻め203高地のみ失敗します。

失敗理由は外郭陣地として侮り、近くまで攻城陣地を掘らなかったこと

そして老馬家南山という場所に砲台があって、そこから突撃する日本軍が丸見えだったことです。

司馬先生はこの攻撃を口を極めて罵ってらっしゃいます。

『僅かな兵力をもってこれを申し訳程度につつき…退却した。この時期の203高地は山腹に散兵壕が存在するその程度の薄弱な防備だったのである。このためステッセルはその病患部に気づいた…乃木軍司令部がやった無数の失敗の中で最大のものであったであろう』

実際にはこれは完全な間違いで、203高地は開戦前から強固な堡塁でした。

第三軍参謀長のこの日の記録によると「敵の防御工事は極めて堅牢にして、鉄板大木材を使用しありて一二榴弾砲は之を破壊するに能わざりし」

散兵壕ではありません!

203高地の重要性の発見

この前哨戦でわかったことがありました。203高地の手前の堡塁が占領でき、その隣の高台から旅順港が見えることがわかったのです。となりの203高地ならさらに展望があるでしょう。ここで初めて203高地の重要性がわかったのです。それ以前に大本営や秋山真之が必要と考えていたとか海上からわかっていたのとういうのは全てフィクションです。

第二次総攻撃

さて準備は整いました。準備砲撃を行います。28センチ榴弾砲だけで攻撃前に2000発ほども撃ったそうです。

第一次の反省を活かし、陣地の前に攻撃陣地を掘りギリギリまで近づき突撃開始です。

攻撃陣地前の外壕へ飛び込みます。

・・・・何もおきません

数次にわたって突撃した攻撃隊がこつ然と消えていきます。

突撃隊が飛び込んだ堡塁の周りの外壕はただの空堀ではなくではなく、カポニエールと呼ばれる側防設備があり、兵士はそこからの機銃掃射で殲滅されていました。

ただ飛び込んだわけではなく携帯橋をもっていたのですが、長さが足りなかったそうです。そうなると袋のネズミですね。

結果、第二次総攻撃で落とせたのはP堡塁という小さい砲台一つでした。

大本営では乃木将軍の更迭論がおき、東京では乃木将軍の自宅に群衆がおしよせ投石しました。

司馬先生も罵ります。

「もはや戦争というものではなかった。災害といっていいであろう。」

「あくまで兵隊を要塞正面にならばせ、正面からひた押しに攻撃していくほ方法に固執し、その結果、同国民を無意味に死地に追いやり続けている。無能者が権力の座についていることの災害が、古来これほど大きかったことはないであろう。」

実際には違います。第一次後から正攻法へ切り替えをはかっています。

要塞戦の不慣れから上手くいきませんでしたが、近代要塞戦をやったことがある将軍、日本にいたでしょうか?そもそも当初は陸軍が旅順攻撃するはずではなかったんですよ?

第一回総攻撃

日本軍 投入兵力50,765 死傷者15,860 死傷率31%

ロシア軍 33,700 死傷者1,500

第二回総攻撃

日本軍 投入兵力44,100 死傷者3,830 死傷率9%

ロシア軍 32,500 死傷者4,532

正攻法をとった結果、死傷率はかなり向上はしました。

第三回攻撃

28センチ榴弾砲が強化され第二回と同じ布陣で望みました。

第二次の教訓をいかし、攻撃陣地から敵陣地へトンネルを掘り、カポニエールの壁を破壊して中へ侵入する予定です。その後は鉄製防盾で守りながら砲を設置して敵を殲滅する手筈!今度は必勝でしょう。

結果は

カポニエールを破壊して外堀に侵入しそのまま胸檣(きょうしょう)によじ登るまではできたのですが、そこで胸檣の上や中庭や奥の兵舎(コンクリートの分厚い壁に覆われている)から攻撃をうけて、どんどんと消耗していきました。総兵力の2/3を消耗したところで攻撃が中止になりました。

仕方ありません。第三軍には内部構造の情報がなかったので・・・・

白襷隊

窮した乃木将軍は決死隊で状況を挽回することにします。

志願者3100人からなる白襷隊と名付けた決死隊で小銃のみで夜襲をかけ小さい砲台(図の赤丸)を奪取、あわよくば湾内を一望できる白玉山堡塁、砲台(図の青三角)を占領する予定でしたが、出発直後に十字砲火を浴び650名の損害をだして撤退しました。これについては何もフォローすることはありません。乃木将軍の裁可で行われた大失敗です。

二〇三高地攻撃

坂の上の雲では児玉源太郎が二〇三高地を攻撃することを決めたように書かれていますが、実際には第三軍内部で二〇三高地を狙うことに決めました。第三次総攻撃も白襷隊も大失敗に終わったためです。

坂の上の雲では児玉源太郎の大喝によって現場の意見が変更になり、砲の転換も児玉源太郎が決めたような書かれ方をしていましたが、実際には二〇三高地の攻略のための一部の砲の配置転換を提案しただけにすぎません。それもブレストに参加する形でです。

尚、坂の上の雲の記述の砲の配置転換は間違っていて、その通りの配置転換だと砲の射程がたりず敵に届かないものがあるそうです。

攻撃は成功裏に終わりました。成功理由は

・203高地の西南が要塞から死角だったこと。

・正攻法に切り替えて塹壕が203高地の西南側近くまで伸びていたこと。

・ある程度の火砲を太平溝(上図の旭日旗の位置)に移動して旅順南側の火点を砲撃できるようになったこと。

・手製の迫撃砲や手榴弾などが戦闘技術が上達したこと。

などです。

今までの犠牲の上に、落とす手立てができていたからで、児玉源太郎が督戦したからでも何かを変えたからでもありません。

その後の攻撃

その後、坂の上の雲では要塞はすぐ落ちたような書かれ方をしていましたが、その後も1ヶ月は戦闘は続きます。まだ東南側の堡塁が残っています。

第三次総攻撃で敵の胸檣(きょうしょう)にひっかかって損害が膨らんだので、今度は外郭部と同じように胸檣(きょうしょう)下をトンネルをほって爆破して通過しました。中庭にも盛土ごしに頑強な抵抗をうけますが、敵の将軍が爆死したために露軍の戦意がおちたこともあって堡塁は一つ一つ落ちていきます

最終的に望台を手に入れたところで要塞は陥落します。

坂の上の雲が史実と違う理由について

旅順要塞は膨大な損害をだしましたが、以上のように主に日本軍全体の近代要塞戦の経験不足がなせるもので、乃木将軍以下は損害を出すごとに問題点を調べ、解決策を探るという謂わばPDCAを回して旅順を落としました。

司馬先生がなぜ坂の上の雲を書かれたのかというとそれは単に旧軍の資料がそうなっていたからです。

今の書名は機密日露戦史というものでそれで、元は大正14年陸大の講義録として書かれたものです。

陸大の谷大佐という方がまとめたものですが、旅順攻略戦に関してはかなりバイアスがかかっていました。

第三軍の伊地知参謀長と犬猿の中だった長岡大本営陸軍部参謀次長と井口省吾満州軍総司令部参謀の書簡がほとんどをしめ、現場にいた人の声は入っていませんでした。

なぜかというと同書によれば多分井口省吾が陸大の校長だったからであろうとの事です。

対して乃木将軍、伊地知参謀とも陸大は出ていません。乃木将軍は言ってみれば松下村塾卒ですし、伊地知参謀は陸士後すぐに洋行しています。陸大閥ではない二人にたいして含むところがあったのかもしれません。

これでは乃木将軍無能説がまかり通っても仕方ない。司馬先生も史実を下敷きにしたつもりで坂の上の雲を書かれたのでしょう。