コンディショニングの誤解を紐解く!!

みなさんこんにちは!

イクサポです!

今回は最近様々な場面で使われている「コンディショニング」という言葉。

みなさんはこの言葉の本当の意味をきちんと理解していますか?

本当の意味とは、、、、

「選手とセラピストの言葉への認識の違い」

「パフォーマンス向上のみが目的ではないこと」

「正常を知ること」

詳しくは以下で解説していきます!!

・定義から考える本当の意味

・セルフコンディショニングの誤解

・現場でのコンディショニングの例

定義から考える本当の意味

コンディション (condition)

⇨ピークパフォーマンス発揮に必要なすべての要因

引用:AT教本

コンディショニング (conditioning)

⇨ピークパフォーマンスの発揮に必要なすべての要因をある目的に向かって望ましい状態に整えること

(すなわち、競技スポーツにおいて設定した目標を達成するための全ての準備プロセス)

引用:AT教本

この定義の違いは知っていましたか?

「今日コンディションがいい」という何気なく使う言葉でも意味をしっかり理解すると容易には使えないですよね。(だってすべての要因の調子がいいってそうそうないですよね。。。)

また、コンディショニングの対象は

日常生活動作(ADL)が可能であり、さらに高い身体機能が必要な

スポーツ活動が可能な競技者 引用:AT教本

とされているため、怪我を生じ、医療的治療が行われている選手はコンディショニングの対象外になります。このような選手に対しては、リコンディショニングという言葉を用います。

なぜこんな言葉の話をするかというと、

実際の競技現場では、選手やコーチ、ドクターの立場により言葉の認識が異なる場合があり、選手とスタッフ間でのコミュニケーションのなかで混乱をきたす場面があるためです。

例えば、これは自分の実際の経験ですが、選手はコンディションを主観的な評価(RPEや気分)のみから決めるのに対して、トレーナーやドクターは主観的指標と客観的指標(心拍数、体重、心理状態など)から決定したとします。そうすると、選手とトレーナーの間で、「コンディション」の良し悪しが異なる可能性がでてきてしまいます。

このように言葉一つでも選手とのギャップが生まれてしまうのです。

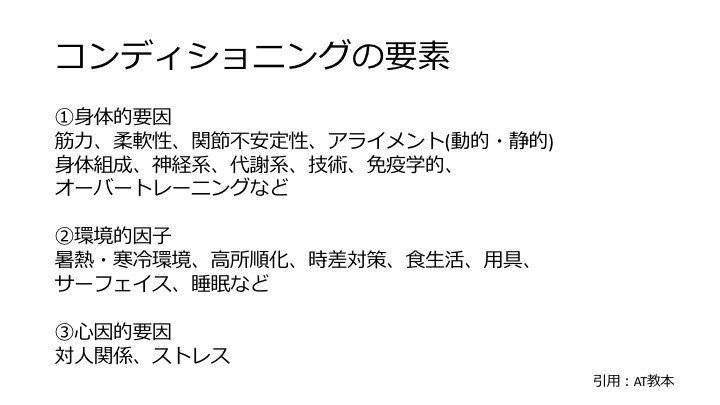

もう少し詳細に見ていくと、気になるのは

「すべての要因」「ある目的」「望ましい状態」

この辺りが、曖昧に表現されています。

このように様々な要因がありますが、これら全てを望ましい状態に整えていかなければなりません。(先が見えないですね、、、)

ここで重要になるのが、「正常(望ましい状態)を知る」ということです。

正常を知らなければ悪くなったかどうかもわかりません。

詳しい話は次のセクションでお話しします!

目的に関しては、勘違いする方が多いですが、

コンディショニングの目的とは違います。つまり、パフォーマンス向上や傷害予防が必ずしも目的にはなりません。

その選手が設定した目的に対して、何をする必要があるのかを考えて、最適な方法を選択する必要があります。食生活が崩れていたり、睡眠の質が悪買ったりするのであれば、まずはそこに介入していく必要があります。

結果的にパフォーマンス向上や傷害予防に繋がることはありますが、第一選択肢がそれになるかはしっかりと選手と話して決めていかなければなりません。

セルフコンディショニングの誤解

育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥