2024年の投資ライフの雑感(暫定)

いつもは株主総会レポートや決算精査のメモを挙げているnote記事ですが、年末という事もあり、徒然なるままに現状を振り返ってみようと思います。本当に徒然なるままなので、纏まりがないと思います。

まず、この1年を振り返ってみると、日経平均は約19%、TOPIXは約18%とほぼ同じような形のリターンとなりました。各指標は時価総額の大きな大型株の寄与度が大きくなるわけで、大型株主導で好調な株式市場であったという総括になるのだと思います。一方で中小型株が主体の東証スタンダード指数は年間で約9%、東証グロース市場に至ってはマイナス8%となりました。このように一律で株式市場全体が好調であったというより、濃淡のある景色だったのではないかと思います。

そして、まだきちんとデータを検証したわけではありませんが、今年は資本コストを意識した経営を求める東証主導の潮流から、一部のバリュー系企業における大胆な株主還元に踏み切る会社が一定顕在化したことやその文脈でM&Aもより進んだことが明暗を分けたともいえると思います。

特にバリュー系の企業や、これまで色々と無頓着であった会社も多かったであろう東証スタンダードでは、コーポレートアクションの動向如何で標準偏差も大きくなっており、平均リターンの9%を因数分解してみると結構景色が違うのではないかと推察しています。ですので、個人のパフォーマンスにおいても、混合玉砕の状況にあるのではないかと思います。

局所的にいえば、8/5の暴落が記憶に新しいですが、ここでの対応も明暗を分けたと思います。その後の何事もなかったかのような今を知っているので、結果論でしか語れませんが、あの時買っていれば、売らなければというたられば論になりますね。ちなみに私は8/5はちょうど旅行中で、しかも車でひたすらみちのく路を北上する運転中だったこともあり、そもそも狼狽売りをキメる余裕もないままに、ただただ車中に株価アラートが鳴り続けるという恐怖と戦っていました(笑)。

ただ、それでも笑って家族と旅行を継続し、何ならこの日に数万円もの買い物を気持ちよく決行しています。こういう平穏を保っていられたのは、ポートフォリオの組み方に支えられたと思っています。私は安全性を優先した運用をしている自覚がありますし、とりわけ上位で保有している企業については各々に根源的なポテンシャルを見定めていることもあり、資金管理面と合わせて恐怖は恐怖なのですが、とはいえ突発的な対応をしないというルールの順守なども相まって、少なくても行動については極めて落ち着いて行動がとれたと振り返っています。加えて、8/5の暴落の前営業日であった8/2にもそれなりの暴落があって、そこで予行練習(暴落を受け入れる心つもり)が出来ていたということも大きかったでしょうかね。まぁ実際に当時のツイートをみると、かなり錯乱状態であったことは否めませんけどね(笑)。

SBIさんが傷に塩を塗りにきています(笑)。

— まるのん (@marunon_invest) August 2, 2024

注意が足りず、もう手遅れなんですよ…

口座状況を確認しても、これから来るマンデーはまだ取り込めてなくて、おどろおどろしい気持ちにしかならないんですよね。 https://t.co/sJ3pp12eUX pic.twitter.com/XlZikUI4qE

ようやく宿に着いて、改めて今日の爆損を目の当たりにし、いつもの破産だ〜退場だ〜とかすら言えないレベル。

— まるのん (@marunon_invest) August 5, 2024

ただ、今日1日ザラ場を見られない環境だったので、余計な事をしなかったのは、せめてもの救いな気がする。目の当たりにしてたらどう行動してたかわからなかった。

昨日の後場からのパニック売りは綺麗に全戻しですね。金曜終値から見ると概ね半値戻し。指数はね。

— まるのん (@marunon_invest) August 6, 2024

昨日のパニック売り前くらいで手放せるラストチャンスかもしれないのに、このまま「緊張感を持って注視」してるだけでいいのかどうか。

■8月取引メモ

— まるのん (@marunon_invest) August 10, 2024

8/2 0.3%買 約定5

8/5 5.1%買 同6

8/6 0.6%売 同1

8/7-9 ノートレ

■対応方針

8/5-7は旅行のため予め注文。現金5%残し発注。※実際は6%程度

中小型主体は不変。内需偏重の上位保有買増、下位保有分売却。高配当新規追加。

■今後の方針

NK3万-2.5万で3%、NK2.5万-2.0万でフルポジ

結局8/2と8/5に買い増しを行い、現金比率は過去最低水準の5%程度まで下げています。完全なるリスクオン状態です(いや信用をしていないだけ全然甘いという声も聞こえてきそうですが)。

結果的に日経平均は3万円を割れるまでもなく反転上場に転じました。ですから、私の現金比率は本来通常モードである10%程度まで回復させるべきなんですが、このメインポートフォリオ外での資金移動も大きく、当ポートフォリオに入金もしていないということもありますが、足元では更に現金比率が減っており、ほぼフルポジに近い状況です(ということは、この後どういう展開になるかわかりますよね(笑))。

一連の暴落局面、またこの一年、造船などのテーマ株に一切乗れていない中で芳しくない中でも、冷静に事前に決めた通りに動くことができたことは、単に鈍感すぎるだけという話でもありますが、いい手応えを得られたと感じています。例えば市況が極端にボラタイズになった時に、スイッチを切り替えるように機動性を落とすなどですね。そして非機動性の中で判断する自分のカードが少ないことは課題として露呈したので、ここはどう拡げるか、ただし質を伴ってそれをやるかという事を両輪にかけて対応していく事になると思います。

暴落後の局面をみてみると、年後半は膠着状態にあったことがわかります。確かに8/5のショックは早々に回復をしていた一方で、日経平均/TOPIXの高値は3月と7月です。その後は年末に向けて回復をしてはきましたが、これらの高値は超えられず終いでした。つまり最初の3か月で今年のパフォーマンスはおおむね勝負ありという感じであったわけです。3月期決算の多い下で25/3期ガイダンスが出るより前に高値をつけて、そのガイダンスが出揃った7月に再度高値をつけて、そこからは8/5ショックがあったとはいえ、膠着してきたという認識です。もちろん、個別には前述のとおり濃淡があったわけですが。

バリューエーションをみてみると、日経平均PERは予想ベースで16倍台という事を考えると、多少は為替分の押し上げがあるとはいえ、割安には映りません。ここから市場全体が大きく牽引していく世界線より、やはり投資アイデアにより、鮮明に濃淡がついてくる世界線になっていくのではないかと考えられます。そういう兆候が既に年の後半に出ていたのではないかとも映ります。グロース株全体でみると不甲斐ないチャート形状になっていますが、個別にみると既に復調に入ってきたものも散見されるようになりました。スタンダードでも中小型でこれまでスポットが当たらなかったからの還流というのが2025年相場にみられるのではないかと感じます。

そして決定的なのは、ここにきて、私の四季報に貼る付箋が、2024に脚光を浴びた文脈での企業さんに多いということです(笑)。つまり、そういう企業ではない、もう目線はシフトしているということではないかということです。

投資アイデアって知の競技のようなものです。これを楽しんで発掘作業に勤しめればいいのですが、そこに注力しすぎてしまうと、どうしても個別に企業にエンゲージして対話して、という自分の中でやりたい事と相反する選択をせねばならないことも出てきて、ストレスなのです。

Win10サポート切れ、蛍光灯問題、物流、強靭化、セキュリティなどなど、いくつものテーマから思考を深めていく作業はそれはそれで楽しいのですけどね・・・。この辺りのバランスをどうとっていくかは長年の自分の課題です。全然答えが出そうにないのですが、チューニングしながら心地よい部分を見定めていきたいと思います。

この1年のメインポートフォリオ内の売買履歴ですが、以下のように買い優勢となっています。

買い 44回 年初資産比45%

売り 35回 年初資産比37%

そして年推移をみると買いの回転数は39%(2022年)→35%(2023年)→45%(2024年)と今年は頻繁に売買をした1年であったともいえます。特段回転数に指標を置いているわけではありませんが結果として大体この水準に落ち着きます。これは感覚としても妥当な水準で、本来はもう少し下げてもいいかなとは思っています。

ただ一方で、パフォーマンスを追求していく上で、逆神らしく裏腹になる覚悟をもってでも、少し機動性はもっていかないといけないのかな、とりわけ、前述のとりわけ変化に機敏になる必要がある事を要請されている気がしてならないからです。

一般論として資産を1回転もしていない(0.45回転)というのはたぶん投資株クラの中では低位な方だと思います。自分としては心地よいのですが、せっかく四季報にもたくさんの付箋を貼っているので、機会に恵まれるようにしていってもいいかなと考えています(フラグ)。

それから投資先企業については、何年か前に色々思うことがあって、明確に公表することを取りやめています。(過去はポートフォリオの一部をまるのんPFとして週次報告など続けていました。黒歴史です(笑))今後どうするかは少し考えているところもあるのですが、年末ですので少し考えていることをメモしていきたいと思います。

まず、バブルチャートです。横軸が予想PER、縦軸がPBR、バブルが資金量です。旧まるのんPFとして切り出していた口座の中で、一部特異データをオミットしたうえで描写しています。

これをみて、まず思っていることは、分散させ過ぎということです。一方で、ポートフォリオ内の現金比率が記録的に少ないという状況の下で、暗黙のうちに分散によるリスクヘッジをしておきたいという気持ちが入っています。ただ、実際、じゃ、分散させたからといってリスクヘッジになるのかというと多分有意ではないはずです。まやかしなのです。

そして自分の選定眼に自信が持てないという現れでもあると自覚しています。これだけの分散をさせずに真にリターンを追求できるものに資金を寄せていくという事が大事という事は常に念頭に置いています。

ただし、これはリターン追求とリソース限度の観点からは正しいのですが、単純に企業にエンゲージして、株主総会に出て、色々な対話をしてみたいという欲求があるのも事実なのです。これだけ分散させて小資金で対話なんて笑わせんなと思われるかもしれませんが、実際、単元株主であっても企業とよりよい関係は構築できると思いますし、そこから心地よい(と私が勝手に思っているだけかもしれませんが)投資ライフに繋がることはあるのです。投資においてリターンを追求するのか、エンゲージメント活動という副次的なものにどこまで重きを置くのかというところの議論で、答えがないので難しく、課題認識を持ちつつどう対処していくかは考えていきたいと思います。

そして次にいえることは、安定運用を志向しているといいながらも、結構な高PBR企業が占有しているということです。資金量での加重平均をとると1.9倍です。ただこれは別に今に始まったわけでもなく、コロナ禍前の2020年においても1.7倍であったこともあり、昨今のPBR改善の潮流の中で、そこまで変わっていないというのは、むしろ投資先企業のPBR向上への取り組みが緩慢であるということもいえるかもしれません。ここは個社の状況を一度棚卸して分析考察をしてみたいと思います。

それから、傾きが18%となっています。実際には資金量での重みを考慮するともう少し傾きは穏やかになり13-14%程度になると思いますが、この水準は心地よいということです。もちろん投資先の業種やビジネスモデルによっても変わるものではありますけどね。

普段売買するときに、この傾きをどういう方向にしていきたいとかあまり考えず、大局で評価軸に合うことだけをもって、気に入った会社さんの株をポートフォリオにお迎えしたりしていますが、自分の投資志向に沿ってもう少しストーリをもってポートフォリオ構築をした方がいいのかもしれません。内需/外需とかシクリカルか否かなどによって一定のバランスは多少は意識はしているんですけどね・・・。

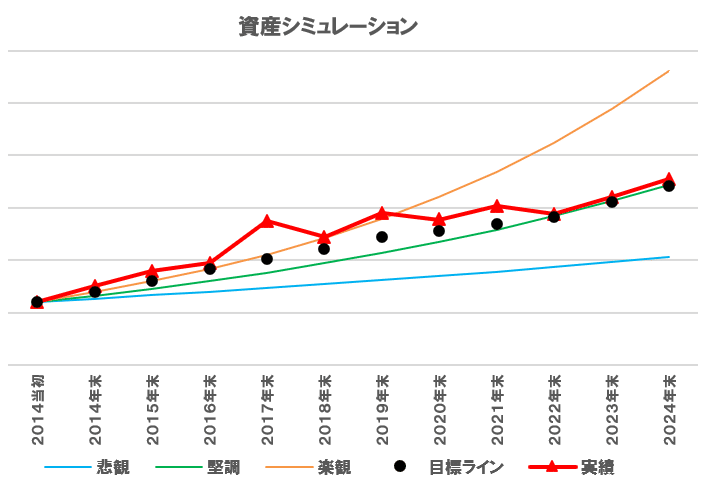

年末ということもありますし、運用来の定点観測も見ておこうと思います。一応まるのんPFとして運用していた口座のものですが、そこから色々変わっているものもありますので厳密なものではありません。細かい数値に何の意味もないと思っている(それが間違いなのかもしれないけれど)ので敢えて細かく明記もしませんが、ざっくり10年で3倍くらいのリターンになっています。1年、いや半年くらいで当たり前のようにこの程度のリターンを得られる投資家も多い中で、10年でこんな低空飛行なのか!?と笑わてしまいそうですね。ただ、実際、私の中では十分なリターンだし、身の丈にあったものだと捉えています。それどころがちょっと出来すぎです。こうやって自分の限界を作るべきではないし、言い訳しているだけと映るかもしれません。もっと上昇志向を持つべきなのかもしれませんしね。ただ、私は概ね5-15%のレンジで循環したリターンを想定しています。72の報告からみれば7年余りで2倍の目線ということになります。

そして、この水準からあまり乖離しない方がいいと思っています。もちろん損を大きくしたくないので、下振れは論外なのですが、上振れもあまりよくないと思っています。行き過ぎたものはスイングでうまく対処をしない限り、むしろストレスになると考えているからです。その能力やモチベーションがある人にとっては、乗れる波にはどんどん乗ればいいし、それで限界突破・追及型で邁進することが正義だと思います。

ただ一方でそれが必ずしも正義ではない、むしろ心がざわざわしてしまうという少数派もいるということです。はい、私は完全にこちらの人間です。

そして私は運用開始時に30年期間でのシミュレーションを作成していますが、その部分的なキャプチャをとっています(実際には30年先まで描写しています)。赤色が実績推移で、黒色プロットが目標ラインです。この目標ラインに徹底して収れんさせてやろうと血眼になっているわけではないのですが、ただ前述のとおりあまりここから乖離しない方がいいと思っています。ちなみにこの目標ラインは、楽観シナリオ、堅調シナリオ、悲観シナリオを織り交ぜて循環するという前提でプロットしたものです。実際にこの循環は期間も時期もわかりませんが、超長期でみれば概ねおかしくないだろうという前提のものです。

中身をみると、2017年辺りは楽観シナリオも大きく超えて異常値であり、その後もコロナ禍までその楽観シナリオに沿って推移していました。要するに出来すぎだったわけです。そしてコロナ禍に突入していきます。もちろんこの楽観シナリオにはコロナ禍は織り込んでいませんからね。アンダーパフォームするわけです。ですが、ポートフォリオも惨状になる中で、投資行動も初心者とはいえ大きく取り乱すようなことにはなりませんでした。

同ポートフォリオを積極的に公開していたのは自制のためでもあったのですが、それが公開という手段をとらずとも担保できると感じたことが、積極公開の取りやめの判断のひとつの判断基準になりました。

その後はなかなか伸び悩む状況は続いているのですが、一方で目標ラインとして定めているラインに沿って推移させることができています。

過去に投資アクションマップなるものを作って、投資ライフを俯瞰してみようと思っていました。今ではもちろん、ルーチンでやっていることもあるのですが、この辺りのルーチンを再定義してみてもいいかなと思っています。戦略論と同じで、何をなすかと同時に何をやらないかという考え方も取り入れ、総花的なものとはせず、自分の志向にあるものを自分の限りあるリソースの中でやっていくということですね。

この辺りは2025年の豊富にも取り入れてみたいなと思います。

豊富なので、そもそもこうやって公開するか、自分の中で収めるかも気分次第ではありますけどね。そもそもこの記事の独り言も、ここまでざっと書いてはいますが、別に誰かのニーズがあるなんて思ってなくて、自分の感情の吐露のようなものです。

1年を振り返って反省を、みたいな話がよくあります。

反省があって成長がある、それがないものは成長もないし、同じ過ちを繰り返す愚か者、みたいな話もありますが、やはり今年も特に反省はありません。もちろん、投資機会としてあの時ああしていれば、というようなありがちなたらればは語れば限りありません。皆さんそうでしょう。だからこそ、それを少しでも確度を高めるための方策をPDCAするんだろう、ってことなんですが、PDCA論みたいなところはサラリーマンの本業だけでもうおなかいっぱいなんですよ。そもそもPDCAルーチン回して本当に改善が進むのかというのは、ごく優秀な組織だったり個人だったりに限られると思っています。少なくても大きな改善は個の力でどうなるものでもないと達観しています(そうではない理想郷のような世界線に自分がいたら違う人生だったのかもしれません)。

ただ、経営者との対話の中で、その有能なスキルをもって正しく導いてくださる方をエンゲージして伴走するということはとても充足感があるとも思っています。ですから、自らが、自らの運用に閉じたところでPDCA云々やるより、違う所にリソースを割いていたいと思うわけです。そもそも投資に対してそこまでリソースを割けない(ほかにもやりたいことがある)ので、、自分の無能さと合わせて考えると適度な付き合いがよかろうとも思っています。ストイックにやりたいとも思えないですし、自分はやるべき人ではないとも思っています。

そして投資の素晴らしいところは、そんな体たらくであっても無茶をしなければ、それなりの機会に恵まれる可能性が高いということだと思っています。その意味で、大きなところで、無茶をせず、自分の志向する投資スタンスを崩さずやってこられた点は成果だと思っています。そしてそれさえ失わなければ、仮にある断面で悲劇がやってきたとしても乗り越えられると思っています。

私は人と交流をもったりすることが苦手な方なのですが、嫌いではない、むしろ好きなのです。ですから、投資家の方、企業経営者の方、社員の方、様々な方と投資を通して交流を図ったり、よりエンゲージメントを深められるような新たな1年になるといいなと思っています。

今年1年、ご縁を頂いたり交流を持ってくださった方や、1人の弱小株主でありながらも耳を傾けて下さった経営者の方、あるいはその組織の方々、とりわけIR担当の方々に感謝を申し上げたいと思います。