初対面同士の場でよく使う「鉄板自己紹介ワーク6選+1」

正解はないけど王道はある

何かを学ぶときに、大事にしている言葉です。

場づくりやワークショップなど、人と人が関わる場面においても同じことが言えます。

というわけで、今回は「初対面同士の場」でよく使う「鉄板」の「自己紹介系ワーク6選」と「個人的によくやる順番の決め方1つ」をご紹介します。

①4マス自己紹介

内容

・用紙を4等分して、4つのテーマで自己紹介するものです。

・名前、普段していること、この場に参加した理由、の3つは鉄板

・残りの1つがその場に合わせた内容をいれる

メリット

・必要最低限の自己紹介ができる

・書いてから話すことで準備ができる

・グループが複数ある場合でもファシリテーターが自己紹介の内容を視覚的に理解できる

ポイント

・その場のテーマに関するものをいれると次に繋がりやすい

・参加者に合わせて自己開示の度合いを調整する

②嘘つき自己紹介

内容

・用紙を4等分して自己紹介をかく

・ただし、自己紹介の内容のいずれか1つに必ず嘘をいれる

・自己紹介後に、どれが嘘か?を他のメンバーが予想して、回答する

メリット

・自己紹介でありながらゲームの要素があり楽しみが生まれる

・内容を集中して聞くので記憶に残りやすい

・普通の自己紹介では出てこないエピソードが聞ける

ポイント

・ファシリテーターが例を出してデモンストレーションする

・嘘をつく、ということへ抵抗が生まれないように「ゲーム性」を強調する(誰にも見破られなかった人に拍手、など)

・意外と嘘を考えられない人がいるので「まず本当の自己紹介を考えて、その中の一部の内容を嘘に変える」というコツを紹介する

③3秒自己紹介

内容

・参加者全員が輪になるか、互いに見れるレイアウトにする

・「まるもです。カフェラテが好きです」→「佐々木です。鹿児島出身です」→・・・という風に名前と一言自己紹介をする

・人数や盛り上げ理を見て2週目3週目にいく

メリット

・短い時間で全員の声を聞くことができる

・意外な自己紹介がでてくる

・名前と一言なので記憶に残りやすい

ポイント

・3秒、という名の通り、テンポを大事にしてリズムに合わせて答える雰囲気をつくる

・順番がわかり易いレイアウトにする。オンラインの場合はファシリテーターが次の人を指名する

・変わったこと、面白いこと、を言う必要はないことを強調する

④9マス自己紹介

内容

・用紙を9等分して自己紹介を書く

・一気に自己紹介してもいいし、半分ずつ違う人と話してもいい

・グループでシェアしたり、紙を机に置いて他の人の紙を見に行ったり

メリット

・一度に多くの内容を共有できる

・その後の会話が生まれやすいきっかけをつくれる

ポイント

・書く時間をしっかり確保する

・テーマ設定が鍵。難易度、その場のテーマ、参加者特性を踏まえた内容にする

・一度で全部を覚えると言うよりも、次の会話のきっかけとして話す程度でも良し

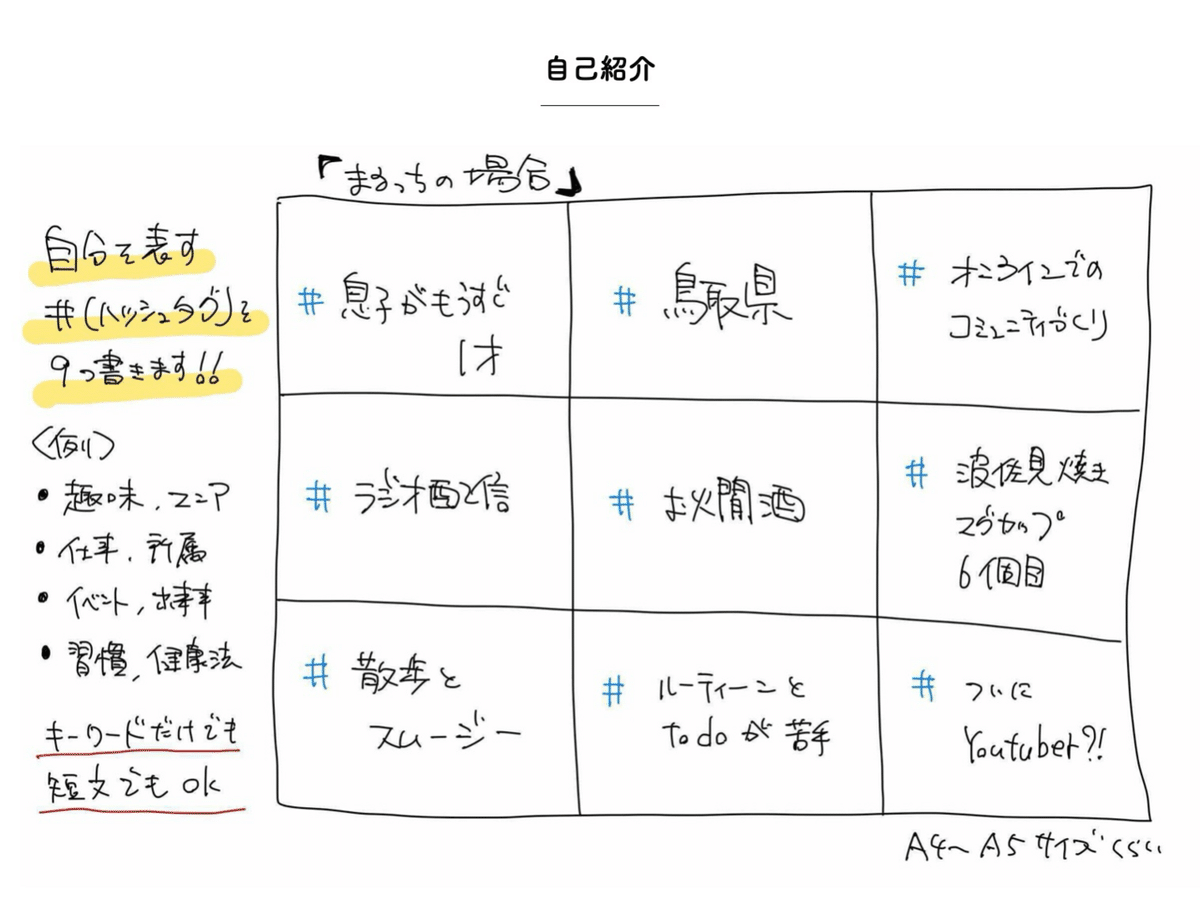

⑤ハッシュタグ(#)自己紹介

内容

・自分を表す内容を#で表現する

・単語から短文まで好きな表現を使う

・数は時間や参加者を見て調整する

メリット

・比較的若い世代においては自己紹介の心理的ハードルが下がる

・自分の性格や特徴などが出てきやすい

・表現方法に個性が出てくる

ポイント

・ハッシュタグを使い慣れていない場合は例示を忘れずに

・何個つくるか?は時間や人数に合わせて考える

・おもろいことよりも、個性や特徴が出やすいことを推奨する

⑥チェックイン

内容

・今の気持ちや感じていること、共有しておきたいことを話す

・聞き手は反応したり、リアクションしたり、拍手したりせずに、穏やかに受け止める

・できれば順番は決めずに整った人からチェックインを始める(当てられると自分が感じていることにアクセスできずにふわっとしたことを話してしまいがち)

メリット

・初対面だけでなく日頃のMTGなどでも使える

・体調や気になることを共有することでお互いの置かれている背景を理解することができる

・この場に入るための心の準備が整ったり、お互いの背景理解が深まったりする

ポイント

・初めてするときは丁寧にチェックインの意図を説明する

・ファシリテーターがまずは自己開示することで話し易い雰囲気をつくる

・ウケ狙い、落ちを考える、拍手、などがあると、ネガティブなことが言えなかったり、本音が言いづらい雰囲気になるので注意。

まとめ

・4マス自己紹介

・嘘つき自己紹介

・3秒自己紹介

・9マス自己紹介

・ハッシュタグ(#)自己紹介

・チェックイン

いろんな自己紹介のパターンを持つことで、その場に合うやり方を考えることができるようになりますので、ぜひ1つの参考にしていただけると幸いです!

番外編:順番の決め方でプチ自己紹介

どんな自己紹介にしろ、順番を決める場面があると思います。

みなさんはどんな方法で決めていますか?

指名する、座席の左前の人から、名前のあいうえお順、誕生日が近い人、などいろいろあると思います。

これがベスト!というものはないわけで、その場に合わせた方法を選べたら良いのですが、僕の場合は、この決め方でも、ちょっとした自己紹介をいれることがあります。

どう言うことかというと、たとえばこんな感じ

・朝起きた時間が一番早い人から

・お昼ご飯のカロリーが一番高い人から

・この会場から家が一番遠い人から

などなど

そんなに厳密にする必要はないのですが、これをすると、順番を決める段階で、ちょっとしたプチアイスブレイクのような感じになります。

カレー食べました、私はラーメンです。何ラーメンですか?とんこつです。ああ、じゃぁカレーよりもカロリー高そうですね。あ、カレーにとんかつ乗せていました。あ、やっぱりカレーですねw。

こんな感じで、会話が生まれたりしてそれだけで場の温度が少し温かくなったりします。

必ずやりましょう!というわけでもないですし、ファシリテーターのキャラクターにもよるとは思うのですが、こういうプロセス1つでもちょっとした関係づくりの機会になっていますよ、という紹介でした!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

何かのヒントや参考になれば幸いです。

人とつながり

人をつなぎ

人がつながる場をつくる

まるも