心疾患患者に対するレジスタンストレーニング

こんにちは☀️

現役理学療法士のまるです!

前回は高齢心不全患者に対する運動療法に関してお話ししました。

よければこちらもご参照ください!

今回は運動療法に含まれている”レジスタンストレーニング”に関して論文も交えて私の考えをお話しさせていただきます。

心疾患患者に対するレジスタンストレーニングは有酸素運動と同様にガイドラインで推奨されております。また、最近ではサルコペニアやフレイルなどを有する高齢心不全患者に対してレジスタンストレーニングは第一選択の治療法として位置づけられるまでになっております。

上記の表を見てわかるように、レジスタンストレーニングの重要性が高まっていることは間違いないと考えています。

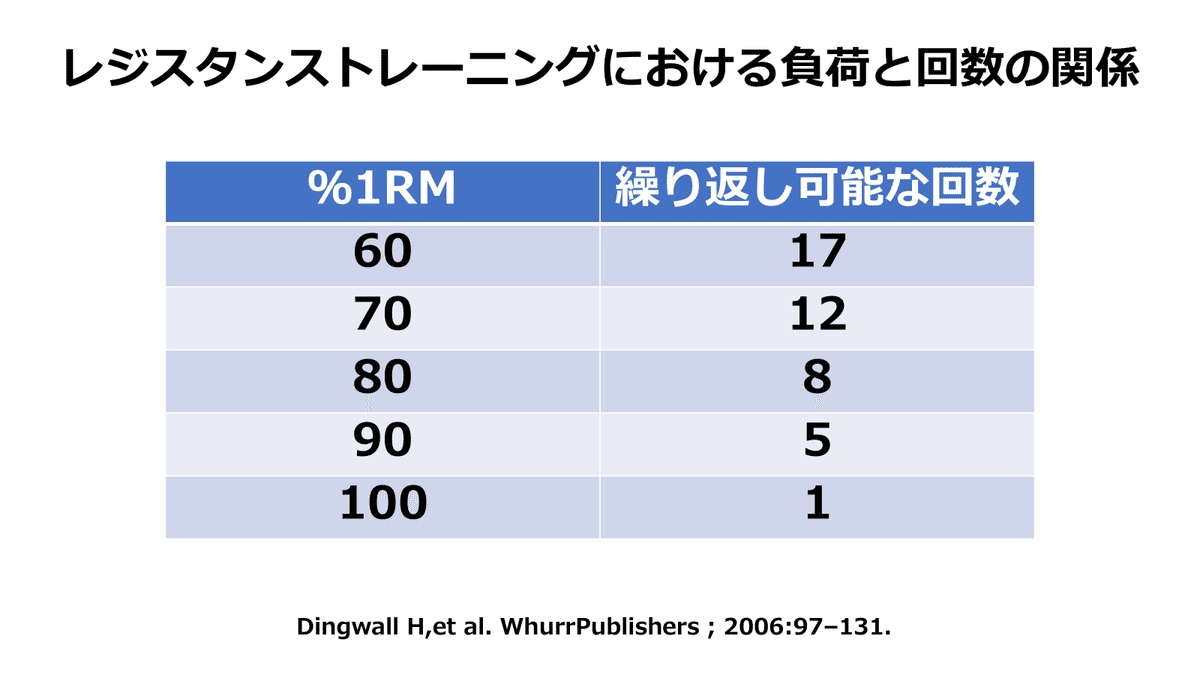

実際の臨床での進め方や方法に関して参考書を読むと、レジスタンストレーニングとは「1RMの50-60%で処方」「自覚的運動強度(Borg)が11~13程度の負荷」と書いてあります。

これを読んで私は、

「ん?これは本当にこの強度でいいのか?」

「リスクが高いのではないか?」

と思いました。

心疾患があるのに1RMの負荷をかけるのはリスクを考えると控えたい、Borg11~13という自覚的強度は人それぞれで違うから過負荷になったり、負荷が弱すぎたりするのではないか…と思いました。

そこで今回は実臨床で私が実際に行っている方法や効果を実感した運動処方に関して論文も交えてまとめました。よければ日頃の臨床に活かしてみてください(^^)

具体的な内容は有料で公開する予定でしたが、今回は特別に無料で公開します!

レジスタンストレーニングの効果

レジスタンストレーニングの効果に関して、参考書やガイドラインですでに報告されています。

表を確認すると、有酸素運動に比べて筋肥大や神経筋の賦活により骨格筋機能の改善に秀でている。冒頭にも述べたが、高齢心不全患者はサルコペニアやフレイルを有しており、骨格筋機能の改善は患者自身の最優先治療の1つといえる。

レジスタンストレーニングの禁忌

レジスタンストレーニングの禁忌は上記の表を参考にしていただきたい。実際の臨床では相対的禁忌に含まれている運動耐容能低下(<4METs)に関しては相当の患者が対象になると思います。私は実際にまずは有酸素運動による運動療法を一定期間安全に実施した後にレジスタンストレーニングを処方しています。

また、ベッドサイドより自重下肢トレーニングはモニター確認しながらであればデコンディショニングを防ぐため早期より行ってよいと考えています。

実臨床でのレジスタンストレーニング処方と考え方

ここからは私が実際に行っているレジスタンストレーニングの処方や考え方についてまとめていきます。

①運動強度(1RM推定法)

※多くの施設では大型なマシンなどの機会が無い場合もあるため、今回は重錘負荷によるレジスタンストレーニングの処方についてお話しします。

実はこの方法は参考書にも書いてある簡単な方法です。

私はこの方法を参考にして重錘負荷の際、以下のように処方しています。

この強度で処方すると、おおよそ15回程度の反復で患者さんは「足が疲れてくる」と訴えられることが多いです。別の論文で、初期は運動強度よりも反復回数の漸増が推奨されており、まずは上記の重さから始めてみて20回反復できるようになったら+0.5kgずつ負荷を漸増するようにしています。

レジスタンストレーニング導入初期は運動負荷の漸増よりも反復回数の漸増が推奨される。

この考え方はあくまで私一個人の考え方ですが簡単な運動処方として良いのかなと考えます。

②ダイナペニアを視点に

サルコペニアは皆様も聞いたことがあるかと思いますが、ダイナペニアという言葉をご存じでしょうか。

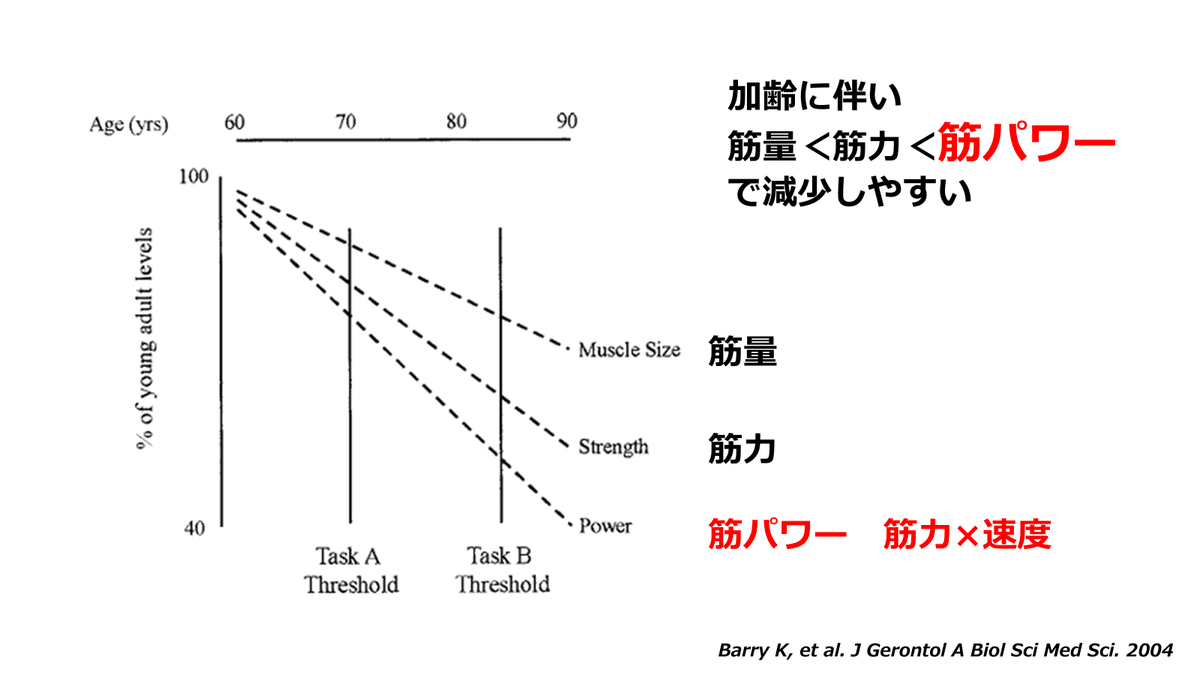

サルコペニアは「筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下した状態」

ダイナペニアは「筋肉量の減少はないのに、筋パワー(筋力)が低下した状態」です。

また、加齢に伴い筋パワーは筋量や筋力と比較して更なる低下傾向を示すと報告されています。

そのため、最初はゆっくりとした動作から始めて、可能であれば早く筋肉を動かす意識を持つと良いと思います。

例)起立練習をまず5回ゆっくり行う

→次に可能であれば5回を起立するときは早く、着座する際はゆっくり

この運動処方はフレイルやサルコペニアを有する患者において有用だと考えており、毎日行うことで自然と筋力だけでなく筋パワーの改善が期待できると思います。

まとめ

今回、心疾患患者におけるレジスタンストレーニングについて概要から私が実臨床で意識している内容をまとめてみました。ダイナペニアに関してですが、ほとんどの心疾患患者の背景にダイナペニアを認めていると考えており、日々臨床で意識しながら適切なレジスタンストレーニングの処方を行っています。

まずは重錘負荷が難しいのであれば起立練習などから始めるとベッドサイドで簡単に運動療法プログラムに取り込めると思いますにでぜひ活用してみてください!

次回からは私が現在研究課題として取り組んでいる

『肺高血圧症』

についてです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。