Mozart Trip in 2024 【前編】

はじめに

先日ようやくオタク旅行から帰還しました。

あまりに充実していたもので、文字通り夢のようで未だにフワフワしています。

今回の旅のテーマは“Mozart”

クラシック音楽の天才作曲家として有名なWolfgang Amadeus Mozartです。

ここ数年、彼の人生とその音楽の沼にドボンしてしまった私としては、彼の故郷であるザルツブルクとその生涯を終えたウィーンは、台風級の円安という向かい風をも振り切ってでも行きた居場所でした。

このnoteには、旅で辿った彼の足跡を時代順にまとめていこうと思います。可能な限り彼の音楽についても紹介していきたいですね。

ついでに、写真は現地で撮ったもののみという縛りをしていきます。頑張るぞ!

とはいえ実際は、楽し過ぎて混乱状態に近い頭を整理していこうというのが本音です。

あとはMozartのお勉強も兼ねてます。

正にnote。

note自体初めて、且つ、お察しの通り文章を執筆するのが苦手なので、所々読みづらいかもしれませんが、興味ある方はお付き合い頂ければと思います。

1. 旅のはじまり

Mozart旅行を始める前に、彼の父Leopold Mozartについても少し紹介させてください。

というのも、彼の人生において彼の家族、殊に、父Leopoldの影響はとても大きいものだったと思うからです。

Wolfgangの父Leopold Mozartは、元々音楽とは無関係の学生でした。

但し、学生としては優秀とは言えず、大好きだった音楽にのめり込み過ぎた為に、ザルツブルク大学在学中に大学から除籍処分を受けています。

『蛙の子は蛙』言い換えれば『音楽バカの子は音楽バカ』というわけです。

愛おしいですよね。

除籍後すぐに、Leopoldはザルツブルクの伯爵貴族の元で近侍兼楽師として働き始めます。

これがMozart家の音楽の原点です。

息子があまりにも有名なので影が薄くなりがちですが、父Leopoldもヴァイオリンの名手でした。

1743年には大司教宮廷楽団のヴァイオリン奏者に就任しており、今後波乱を引き起こすMozart家と大司教との関係がここから始まります。

1747年11月21日、Leopoldは地方管理官の娘であったAnna Maria Pertlと大聖堂で結婚式を挙げました。彼女が未来の天才音楽家Wolfgangの母となる人です。

余談ですが、母Anna Mariaの父、つまりWolfgangの祖父も歌の才能があったらしく、かつては聖歌隊の歌手として活躍していたそうです。

だいぶWolfgangから脱線してしまいました。

そろそろ旅の本題に入ります。

*以下WolfgangはMozartで呼びます

1756年1月27日午後8時、Getreide通り9番地のアパートメントで彼は生まれます。

翌28日、大聖堂にて行われた洗礼により、記された名前は下記になります。

“Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart”

Theophilusはギリシャ語で「神に愛された者」の意味、つまりドイツ語で“Gottlieb”、ラテン語で“Amadeus”というわけです。

現在、Mozartが誕生した建物は「Mozarts Geburtshaus(モーツァルトの生家)」というモーツァルト博物館として運営されています。

黄色い可愛らしい建物でした。ここの4階がMozart一家の最初の住居とされています。

掲げてある旗は恐らくMozartの自筆譜からのものなんでしょうが、楽譜の読めない私にとってなんの曲か分からなくて悔しかったです...

有識者からのご連絡お待ちしております。

ついでに、1階は何故かスーパーになってるので、食料調達にも便利です。

このスーパーでアルバイトしたい人生でした。

また、アパートの面している通りはお土産街となっており、ショッピングにも向いていそうです。

ウキウキで入った博物館で最初に出会えるのがこれ↓

か...可愛い...。

因みに、ザルツブルクにあるもう一つのMozart博物館「Mozart-Wohnhaus(モーツァルトの家)」でもLEGOライクなMozartに出会えます↓

本題に戻ります!(自戒)

この黄色いアパートはLeopoldがAnna Mariaと結婚してから1773年(Mozart17歳)まで一家で過ごしたとされています。

MozartはNannerlという姉がおり、幼少期は彼女と共に父からクラヴィーア教育を受けていました。

父特製の学習帳は“Notenbuch für Nannerl(ナンネルの楽譜帳)”と言われており、その中には幼いMozartの即興演奏を父が楽譜として起こしたもの、つまり最初期のMozartの曲が記載されています。

下記がMozartが5歳の時に初めて作曲した作品です。

私が5歳の頃がなんだったのかって感じがしてきますね。

ここで言いたいのは、こんな音楽ド素人の私でも分かる才能を、音楽に通じた父Leopoldが見過ごすわけはないということです。

Leopoldは手紙の中でも

「息子の才能は神が与えた奇跡であり、その奇跡を広く知らしめ、尚且つその才能を伸ばすことこそ自分の使命だ」

と綴っています。

こうして、父によるMozart姉弟の演奏旅行が幕を開けました。

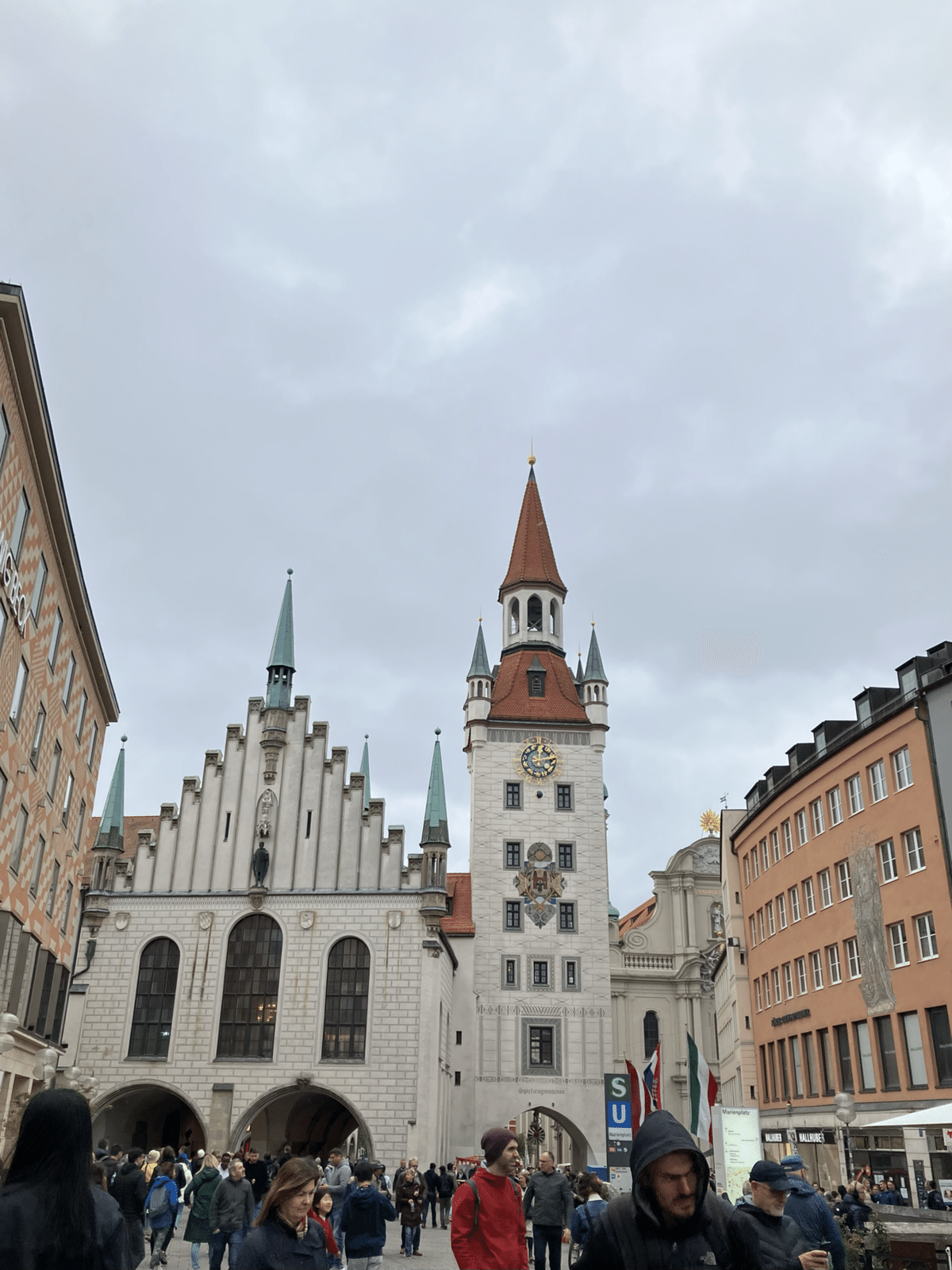

1762年1月12日(6歳直前)、Mozart一行の最初の旅行先はミュンヘンだったそうです。

私の旅行もスタート地点はミュンヘンでした。

ザルツブルクから電車で2時間、当時は馬車で2日ほどの距離にあるミュンヘンは近場の都会という感じだったのかもしれません。

ここでの記録はほぼ残っていないようですが、音楽愛好家であったバイエルン選帝侯への御前演奏が行われたようです。

一度帰郷した後、同年9月18日にMozart一家は次の目的地であるハプスブルク家のお膝元、ウィーンへと出発します。

到着は10月6日らしいので、なんと1ヶ月近くかかったんですね。

現在は電車で3時間程です。文明に大感謝。

Mozart一家によるこのウィーン旅行では、シェーンブルン宮殿を訪れ、かの女帝Maria Theresia及びその夫Franz I.の御前演奏を行いました。

私もウィーン最終日のギリギリに訪れました。

びっくりする程敷地が広いです。ハプスブルク家パワーを感じてワクワクしちゃいますね。

別推し関係で話したいことが山ほどありますが、ここで書くとnoteがサグラダファミリアになってしまうので泣く泣く割愛します。

本題に戻ります。(3回目)

ここでの有名なエピソードは勿論、後のフランス王妃Marie-Antoinetteとのエピソードでしょう。

宮廷内の「鏡の間」で演奏を行ったMozartはその磨き抜かれた床で転んでしまいます。

その際助け起こしたのが当時6歳のMaria Antonia (後のMarie-Antoinette)でした。

感動したMozartは彼女に

「大きくなったら僕のお嫁さんにしてあげる」

と言ったそうです。

このエピソードの真偽は定かではないようですが、身分も何もない子供らしいエピソードで私は大好きです。

この御前演奏及び皇帝一家への謁見は大変な成果を納めたようで、後日、女帝Maria Theresiaより大礼服がMozart姉弟へと差し下されました。

こうしてMozartのヨーロッパ各国への演奏旅行は幕を開けたのでした。

この後数年は驚くほどMozartは故郷に居ません。つまり、私の旅が早くも限界を迎えてしまったということです。(早すぎる)

というのも、この最初の旅行における成功から、父Leopoldは更に子供たちの才能をヨーロッパ中に知らしめるべく、次なる大旅行を計画したのです。

これが1763年6月〜1766年11月の3年を通して行われた「西方大旅行」となります。

行き先は、

ブリュッセル/パリ/ロンドン/ドイツ諸国/イタリア諸地域...

とまぁ盛り沢山。

文明の助けがある現在でさえ、一回の旅行では周りきれない程各地を巡っています。

いつかお金と時間が許せばこの足跡も辿ってみたいな...またその時まで...!

今回の私自身の旅行では回れなかった時代ですが、この大旅行によりMozart姉弟の名が売れたことは事実でした。

これが「神童」の始まりというわけです。

加えて、この旅におけるMozart自身の音楽的な成長も著しかったようです。

以前はクラヴィーア小曲のみでしたが、旅行中の7歳〜10歳の間に声楽曲や交響曲を作曲するまでになっていました。

下記が1764年(8歳)にロンドンで作曲された交響曲第1番(K.16)です。

2. イタリア旅行時代の小噺

次にMozartがザルツブルクで存在感を出すのは1771年後半になります。

前章では1756年〜1766年の誕生から10歳までをタラタラと紹介してきましたが、この章では一気に時間を進めて1771年、15歳になったMozartから話を始めましょう!

...と言うとあまりにも無責任なので、この5年間をとても簡単に説明します。

(なのでタイトルは小噺です。)

この5年間の最大のトピックと言えば「イタリア旅行」でした。

今回の私の旅程にイタリアが含まれていないので追えなくなるのも無理はないですね。

言い訳はさておき、当時のイタリアと言えば「オペラの国」

なんと言ってもイタリアこそ、オペラが誕生した場所であり、17〜18世紀にかけてオペラが発展した場所。本場中の本場というわけです。

加えて、父Leopoldとしては、息子の身体的な成長とそれに伴う「神童」としてのブランド力の低下を恐れていました。この才能をより確かなものに、今後の就職でより通用するようにとの思いからイタリアへの旅行を決めたのでしょう。

結果から見れば、この父の策略は、紆余曲折あるものの大成功だったと言えます。

寧ろ、このイタリア旅行が無ければ、彼がウィーンへ行くこともオペラを作曲することもなかったかもしれません。

ちょっと言い過ぎましたが、何が言いたいかというと、お父様、本当にありがとうございました ということです。

この旅行でMozartが得た最大のものと言えば「オペラへの興味」だと勝手に思っています。

当時、彼からザルツブルクに居る母や姉宛に書かれた手紙には聴いたオペラについての記述が多く含まれています。

また、Mozartはオペラの国でオペラを聴くだけではなく、作曲もしています。

1770年、14歳のころに《ポントの王ミトリダーテ》の作曲を依頼され、同年にミラノの大公家宮廷劇場で初演を行いました。

下記がその序曲です。

このイタリア旅行は「大西方旅行」とは異なり、3回に分けて行われていますが、Mozartの人生に大きな変化をもたらす出来事は2回目直後のことでした。

これ以降は次章でお話しすることにします。

3. ザルツブルクとMozart

1771年12月16日(15歳)、これは第2回イタリア旅行から帰郷した翌日に当たりますが、大司教Schrattenbachが亡くなります。

彼の葬儀で奏でられたのは、M.Haydn作曲のレクイエム ハ短調。

余談ですが、これはMozartが死の淵で作曲したレクイエム 二短調に大きな影響を与えたとされています。

お話しを大司教へと戻します。

大司教Schrattenbachは歴代ザルツブルク大司教の中でも随一の音楽愛好家でした。

実際、彼が在籍中に行った政策として、若い音楽家に対する留学支援制度というものがあった程です。

その為、大司教宮廷の宮廷音楽副長だったLeopoldの息子の音楽活動の長期休暇も快く許すどころか、金銭的な支援までしていました。

なんと器のデカい人でしょう。

一方、後任の大司教Colloredoはというと、強い啓蒙思想主義者の野心家で、その政策はザルツブルクの近代化を目指した、極めて倹約的で合理的なものでした。

つまりかなりケチなわけです。

その為、ザルツブルク内で行われる音楽活動は時間的/物質的に厳しい制約が課せられ、このことは当時ザルツブルクに住んでいた音楽家達の作曲を蝕むものとなっていました。

勿論これはMozart家にとっても例外ではありません。

宮廷に勤めるMozart親子の国外への音楽活動のための長期休暇は良い顔はされず、金銭的支援もSchrattenbachと比較すればかなり厳しいものでした。

これがこの時期にMozartが比較的長く故郷に滞在していた大きな理由です。

そして奇しくも、私の旅行記はようやく進み始めます。

しかしながら、実のところ、Mozartがザルツブルクに居た時期の記録というのは非常に少ないです。

知られている記録というのは主に手紙から読み解くことが主なので、家族に手紙を宛てる必要がない状況だったこの時期は、作曲の記録と外の友人に宛てた僅かな手紙などからしか当時の情報を得る術がないためです。

なので、ここではMozartについてだけではなく、ザルツブルクという街についても少し紹介できたらと思います。

前大司教が亡くなった翌年である1772年、16歳のMozartはザルツブルクにて有給の大司教宮廷の宮廷楽師長へと昇進します。

この期間に書かれたとされているのが、《ディヴェルティメント K.136〜138》の所謂「ザルツブルク・シンフォニー」です。

K.136の第一楽章は聴き覚えがあるんじゃないかと思います↓

軽やかで楽しい曲ですよね。

私自身、ザルツブルク旅行中は頻繁にこの曲を聴いて気持ちを爆上げしていました。

この曲はイタリア音楽の影響を強く受けていると言われています。

つまり、イタリア旅行の成果が早くも見られているということです。若者の吸収力恐るべし。

その後再び、3回目のイタリア旅行へと向かったMozart親子ですが、イタリアからの帰郷後またすぐにウィーンへと繰り出しています。

着任したばかりの大司教Colloredo的には、やはり、なんだコイツらって感じだったかもしれません。

このウィーン旅行からの帰郷後は、暫くザルツブルクで過ごしますが、この期間にできた有名な作品が《交響曲 ト短調(K.183)》です。

この時で17歳。

現代の日本でいえば高校生なので、大人と肩を並べる天才高校生みたいなところでしょうか。

また同年に、あのGetreide通りにある黄色いアパートからお引越ししています。

次なる住居はMakartplatz 8番地にある通称 ”Tanzmeisterhaus(舞踏教師の家)”です。

今度はピンク色なんだ。

こちらも生家同様、現在は「Mozart-Wohnhaus(モーツァルトの家)」というミュージアムとして運営されています。上述のように、ここにもLEGOライクMozartが入り口で待ち構えていました。

残念ながら時間が無く、中には入らなかったのですが、こちらにはMozartが使用していたフォルテピアノのオリジナルがあるそうです。

観たかったぁ...

ついでに、両ミュージアムの紹介もさせて下さい。

Mozarts GeburtshausとMozart-Wohnhausの両ミュージアムはアプリによるオーディオガイド付き、しかも日本語が存在します。

ホスピタリティ高すぎますね。

しかもこのガイドがよく出来ていて、随所で流れるMozartの音楽を聴きながら巡れるので最高に浸れちゃいます。最高でした。

更に余談ではありますが、このMozart-Wohnhausからザルツァッハ川に掛かる橋へ向かう途中に世界的指揮者Herbert von Karajanの生家もあったりします。

奥に指揮をするKarajanの像が見えます。

Karajan自身もいくつものMozartの曲を指揮してますよね。

折角なので、Karajanが指揮したMozartザルツブルク時代の有名な交響曲その2である、《交響曲 イ長調(K.201)》をここに載せておきます。

この交響曲が書かれたのは1774年、Mozartが18歳の時でした。

そしてこの年以降、Mozartがザルツブルクで交響曲を書く頻度がガクリと下がります。

一説には大司教と大司教が編成した宮廷楽団の能力の低さに幻滅してしまったからと言われており、この頃から徐々に、故郷における音楽環境の乏しさに不満を抱き始めていたのかもしれません。

Mozartと故郷ザルツブルクとの関係に亀裂が入り始めていますが、前述の通り、ザルツブルクという街についても簡単に紹介したいと思います。

歴史はそこまで詳しくないので、私の旅行で見た現在のザルツブルクにフォーカスして紹介します。

ザルツブルク(Salzburg)はドイツ語で「塩(Salz)の砦(Bulg)」を意味します。

そして、ザルツブルクで有名なお城(砦)といえばホーエンザルツブルク城でしょう。

このホーエン(Hohen)は「高い」を意味しますが、本当に高い位置にあります。

麓からケーブルカーも出ているのですが、折角なのでと登ってみました。

距離はそんなにない(麓から徒歩10分くらいだった)のですが、斜度かなり急だったので、運動不足の私は息が切れました...日ごろからちゃんと運動しましょうね。

また、Salz(塩)に関して言えば、中世の頃、ザルツブルクが岩塩流通の関所になっていたことから名前として取られたとか。

その為、旧市街内のお土産物には岩塩を売るお店が結構ありました。

現在の旧市街は主にお土産店と飲食店で構成されています。

旧市街はヨーロッパ風の可愛らしい建物に囲まれていて、また規模もそこまで大きくないため、好きなように歩き回ることができます。(歩数計: 約3万歩/日)

歴史的な部分についても少しお話ししましょう。

ザルツブルクは中世より長らく、大司教区として統治されてきた場所でした。

その為、Mozartの生きた18世紀当時では大司教の権威が絶大だったわけです。

中世のローマ・カトリック教会全盛期の色がまだ残る場所だったんですね。

現在も旧市街の中心にはザルツブルク大聖堂及び、大司教の邸宅であかったレジデンツが残っています。

入館はしませんでしたが、レジデンツは宮殿顔負けなほど豪華だそうです...これが大司教パワー...

また、当たり前ではありますが、どこもかしこもMozart激推しです。

お土産は勿論、夕方のコンサートのラインナップもほぼMozart。大聖堂のお昼のコンサートもMozart。

Mozart関連に囲まれて、トッポ以上の満足感を味わいました...

折角なので、街の外れの丘に居るMozartも紹介します。

カプツィーナベルク山という自然公園のような場所の麓に記念碑があります。

朝の散歩で訪れましたが、鳥の囀る静かな場所でとても素敵な場所でした。

銅像の目線の先にザルツブルク市街が広がっているのも素敵だなぁと感じました。

ザルツブルクは自然と歴史が美しく共存している場所でした。都会の喧騒はなく、少し昔ながらで田舎風な穏やかな場所。

そしてMozartを何よりも愛している場所だと感じました。

後にも書きますが、Mozartはこの数年後、故郷と半ば喧嘩別れをして、それ以来、父を訪ねること以外で故郷に帰ることはありませんでした。

それでもザルツブルクはいつまでも彼の帰りを歓迎しているのだと思います。

歴史にたらればはありませんが、もしMozartが長生きしていたら、街全体から歓迎されて、それに応えて意気揚々と自作のオペラを持ち込むこともあったかもしれません。

最後に、ホーエンザルツブルク城で貰った観光案内のMozart紹介が、街からMozartへの親しみに溢れていて素敵だったのでここで紹介して、この章は終えます。

Salzburg’s most famous son and a world-famous classical composer.

ザルツブルクの最も有名な息子、そして世界的に有名なクラシック作曲家

4. 就職活動のMozart小噺

タイトルから「またMozartの旅に追いつけなくなってるな」とご察しの読者の皆様、

大 正 解 で す 。

言い訳程度に、Mozarts Geburtshausで展示されていたMozartが生涯で旅行した場所マップをお見せしましょう。

流石は人生の1/3は旅をしていたMozart...

敵いません。

余談はさておき、本章におけるMozart小噺のメインテーマはズバリ「就職活動」です。

前章で紹介した《交響曲 イ長調》を完成させた翌年1775年から1777年8月までの約2年半をザルツブルクで過ごしていたMozartも既に21歳。

就職活動を本格化させるべき年齢を迎えていました。

「就職活動」と書きましたが、Mozartはこの時既にザルツブルクの宮廷楽師長としてお給料を貰っているので、正確には「転職活動」なのかもしれません。

そう理解すると、転職の動機「上司(大司教)の方針と合わないから」は現代と通ずるところがありますね。

但し、この就活はMozart自身だけではなく、父Leopoldから息子への願いでもありました。

その為、当初は父と息子の就活2人旅とする予定でしたが、宮廷副楽長(父)と宮廷楽師長(息子)2人の不在を大司教は許しませんでした。

流石はColloredo大司教って感じがします。

その際、大司教から提示された条件は「それぞれが職務を一旦辞すること」でしたが、一家を支える必要のあるLeopoldは一時的にも辞職する勇気はありませんでした。

このような背景から、今回の就活旅行はMozartと母Anna Mariaの母子による旅となったのです。

Mozart親子が最初に訪れたのはドイツのミュンヘンでしたが、バイエルン選帝侯からは「空きがない」と一蹴されてしまいます。

一説には、選帝侯と大司教に繋がりがあったことから、Mozartと大司教の不仲が一因となったとされています。

現上司との仲が転職に影響するのは嫌ですね。

その後訪れたのがマンハイム。

当時のマンハイムはフランスの影響を強く受けた華やかな宮廷文化が栄えており、宮廷楽団はヨーロッパ随一と噂される程に音楽活動が盛んな場所でした。

音楽に理解のある統治者、優れた楽団に優秀な作曲家達、音楽に必要な全てが揃っていたマンハイムは、まさしくMozartの理想郷であり、そこでの就職活動は非常に熱心に行われました。

しかしながら、努力の甲斐なく、中々いい返事が貰えないまま、遂には「これ以上滞在しても仕事の世話はできない」と突き放されてしまいます。

このように、マンハイムにおいても就職活動が失敗に終わったMozartですが、その後もしばらくマンハイムでの滞在を続けていました。

何故でしょう?

それには、優れた音楽家達との交流が楽しかったというのもありましたが、なにより、宮廷ソプラノ歌手Aloysia Weberへの恋心がMozartをマンハイムから離れ難くさせたのです。

とは言え、就活が既に失敗しているというのに恋にうつつを抜かして次なる目的地パリへと中々移動しようとしない息子を父が看過するわけがありませんでした。

お前がみんなに忘れられてしまう平々凡々たな音楽家になるか、後世までも本でよまれる有名な楽長になるかは、ただただお前の分別と生き方にかかっている。(中略)

パリへ立ちなさい!それも今すぐに。

このような叱責の手紙が父から届いたMozartは、大変不満ではあるももの、ようやくパリへ発つことを決心するのでした。

マンハイムを発つ2日前(1778年3月12日)、Cannabich邸宅にてMozartの送別演奏会が開かれました。

そこでAloysiaが披露した歌は、「アルカンドロよ、私は告白するー、私は知らぬ、この優しい愛情がどこからやってくるのか?」というレチタティーヴォとアリア。

これはMozartがマンハイムに滞在中、Aloysiaのために書いた曲でした。

このように、マンハイムへの大きな未練を抱えたままパリへと移動したMozartでしたが、勿論パリでの就職活動には力が入りません。

その証拠に、宮廷からヴェルサイユ宮廷礼拝堂オルガン奏者のオファーがあったようですが、給料の低さなどを理由に断ってしまいます。

就職活動が上手くいかず、言語の慣れないパリでの生活が続く中、悲劇は訪れます。

1778年6月(22歳)、コンセール・スピリチュエルの演奏会にて《交響曲 ニ長調「パリ」》(K.297)の初演が大成功を収めた翌日、母の病状が突然悪化します。

Mozartは不安と恐怖を抱えながら、母に付き添いましたが、その後母の病状が回復することはなく、翌月7月3日に帰らぬ人となってしまうのです。

丁度この時期に書かれたとされているのが、《クラヴィーア・ソナタ イ短調》(K.310)。

下記を聴いてみてください。

皆さんはこの曲を聴いてどんな印象を持ったでしょうか。

実は、Mozartのピアノ(クラヴィーア)ソナタで短調を用いたものは2曲しか存在せず、この曲はその最初のものでした。

緊張感のある悲劇的な動機が当時のMozartの内面を思わせると言われています。

Mozartが最も得意とした楽器クラヴィーアであれば、その思いの丈を綴るには言葉よりも正確に表現できているものと思われます。

このように、Mozartの就職活動旅行は失意と悲劇に満ちたものでした。

また一方で、この旅によって得た豊かな音楽活動への知見はMozartのザルツブルク嫌いを加速させるものにもなったのです。

ザルツブルクとの別れが目前に迫っていました。

5. ザルツブルクとの別れ

前章の通り、就職活動の上手くいかないMozartがウロウロしながら帰郷し、その後、故郷に別れを告げるまでをこの章ではお話ししようと思います。

ザルツブルクの話題ではありますが、実のところ、3章でザルツブルを紹介し過ぎた為に、私自身のザルツブルク旅ネタがほぼ底を尽きている状態です。

その為、この章でも撮影した風景の写真などでお茶を濁すスタイルをやっていきたいと思います。情けないことこの上なし...

それでは、この記事最後の章を始めましょう。

Mozartがパリでの就活に失敗していた時、故郷ザルツブルクでは宮廷オルガニストの急死により宮廷楽団のポストに空きが出来ていました。

これにより、就職活動が上手くいっていない息子の復職が見込めると判断した父Leopoldは手紙やパリに住む知人伝えでMozartをザルツブルクへと呼び戻します。

ところが、就職活動中、ザルツブルクとは比べ物にならない豊かな音楽を目の当たりにしていたMozartは父の勧めに全く乗り気ではありませんでした。

加えて、"かつて神童と謳われた自分の音楽性が何処の宮廷でも重要視されなかった"と認めて帰郷することはMozart自身のプライドが許せなかったものとも思われます。

とは言え、今回においても父の判断に逆らうことはできず、(半ば強引に)パリを後にします。

その後、マンハイム経由の遠回りでノロノロとザルツブルクまでの帰路を進めていたMozartは、ミュンヘンにて、マンハイムから移住していたWeber家と再会するのです。

夢にまで見たAloysiaとの再会でしたが、彼女の気持ちは既に心変わりしており、Mozartの恋は苦い結末となってしまうのでした。

女心と秋の空ってやつです。

(写真は冬の空みたいですが。)

こうして、挫折と悲しみに溢れた就職活動旅行は幕を閉じました。

1779年1月、23歳の誕生日を目前とした25日に宮廷オルガニストとして復職を果たします。

その後、約2年近くを再び嫌々ながら故郷で過ごすこととなったMozartですが、どうしてこんなにも故郷ザルツブルクが嫌いになってしまったのでしょうか。

その最たる理由は「オペラを作曲する機会が周ってこない」ということでしょう。

実際、パリでの就職活動中に父へ宛てた手紙ではこうあります。

ザルツブルクは僕の才能に合わない土地だという理由で、ご勘弁ください!

第一に音楽をやる人が尊敬されず、第二に何も聴けません。

そこには劇場もなければ、オペラハウスも無いのですから!

実際レジデンツ(大司教宮廷)はあるので、「劇場」も「オペラハウス」も無いというのは言い過ぎですが、Mozartがザルツブルクの為にオペラを描く機会が無かったというのは事実でした。

オタク心で、モーツァルト広場にあるMozart像の目線を辿った先を激写しました。

大司教の住居であるレジデンツとその教会が見えるの激アツでしょ。

当時、ザルツブルクを治めていたColloredo大司教はかなりのイタリア人贔屓だったようで、宮殿で上演されたオペラは全てイタリア語のもの、加えて宮廷楽長の位置は常にイタリア人オペラ作曲家が占めていました。

Mozartから見れば、自分という優秀なドイツ人オペラ作曲家がオルガニスト止まりであるのにも関わらず、(自分から見れば二流の)イタリア人オペラ作曲家達が宮廷楽団重要ポストで自分の故郷の為にオペラを作曲しているのは納得いかなかったのでしょう。

このような批判の気持ちが大司教のみならず、宮廷楽団やザルツブルクそのものへの敵意となっていったのです。

とは言え、意外にもこの時期に書かれた作品は名曲揃いのようで、特に《ディヴェルティメント 二長調》(K.334)の第3楽章は聴き覚えのある方も多いと思います。

こうして、オペラ作曲家として燻っている中、ミュンヘンから謝肉祭シーズン用のオペラ作曲依頼が舞い込んできます。

ここで作られたオペラセリアが《イドメネオ》です。

1780年11月(24歳)、作曲と舞台稽古の為にザルツブルクからミュンヘンへと発ちます。

これが、故郷での暮らしの別れとなったのです。

待ちに待ったオペラ作曲とあって、大変力を注いだ《イドメネオ》は、当時のMozart渾身の自信作となったようで、この後のウィーン移住後も再演を模索し続けた程でした。

初演観劇の為に後から合流した父と姉に見守られる中、ミュンヘンでの《イドメネオ》初演を無事終えたMozartでしたが、大司教から貰った休暇期間が終わってもザルツブルクへと戻ろうとしません。

実はこの時、ウィーンに居る大司教の父親が体調を崩したとあって、大司教自身がザルツブルクに居なかったのです。

その為、Mozart親子は大手を振って休暇を勝手に延ばしてミュンヘンに留まっていたということです。

ただし、この平和な休暇は一通の指令によって終わりを告げます。

ウィーンに居る大司教からミュンヘンからザルツブルクに寄らず直接ウィーンへと赴くよう指示が下ったのです。

いよいよMozartウィーン編が始まろうとしていますが、これ以降は次の記事でお話ししたいと思います。

前編あとがき

想像以上に長くなっているので記事をいくつかに分けることにしました。

敗因は定期的な脱線と小噺が全然小噺にまとめきれていない言語能力の低さにあると自覚しています。

お陰様でnoteの動きが3G並みですもん。

画像とリンクの負荷が凄いもんね。

後編はいよいよ音楽の都に突入です。

ワクワクしちゃいます。

まだまだ行けるぜ!って方はもう少しお付き合い頂けると嬉しいです。

それではまた次の記事でお会いしましょう。

6/10/’24 追記

中編が出来ました!

参考資料

西川尚生(2005), 『作曲家◎人と作品 モーツァルト』, 音楽之友社

柴田治三郎(1980), 『モーツァルトの手紙 (上) ー その生涯のロマン』, 岩波書店