堺を歩く

平安時代、この地が摂津・河内・和泉の3国の境に位置しているところから「さかい」と呼ばれるようになった。鎌倉時代には漁港として発達し、その後西日本の海運の拠点として発展する。

戦国時代、堺は貿易港として日明貿易や南蛮貿易などて発展し、黄金時代を迎えます。当時の堺は世界でも珍しい環濠都市(堀を外敵からの防禦施設や排水濠として利用した都市)を形成し自治都市として繁栄しました。

北旅籠町一帯、錦之町東から神明町にかけての一帯に江戸の暮らしぶりを伝える町並みが今も残っています。

「仁徳天皇陵」で日本の神秘を感じ、 中世の「日明・南蛮貿易」の跡地に立ち中世に思いを馳せ、 「千利休」「謝野晶子」によって日本文化を知る。

さあ〜堺歩き出発します!!!

古墳群遺跡

今から1,700年程前の西暦3世紀から7世紀までの約400年間、大王や王(豪族)が亡くなると、土と石を使って高く盛った大きな墓を造りました。この墓は古墳と呼ばれ、全国に20万基以上あるといわれています。大阪には南部堺市の百舌鳥古墳群、黒姫山古墳、羽曳野市・藤井寺市に広がる古市古墳群があります。

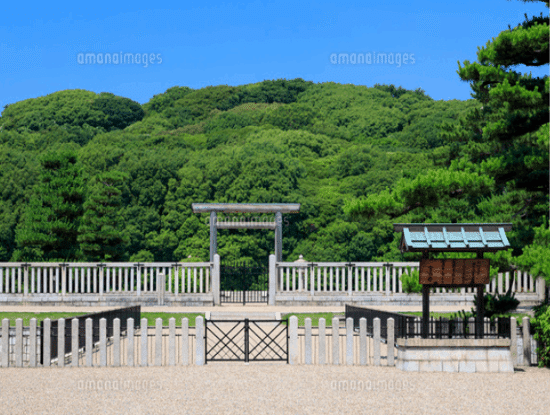

仁徳天皇陵

堺市のやや北部に位置する百舌鳥古墳群は、日本を代表する古墳群で、かつては100基以上あったといわれますが、現在は44基が残っています。

仁徳天皇陵は堺市堺区大仙町にある日本最大の前方後円墳です。

北側の反正天皇陵古墳(田出井山古墳)・南側の履中天皇陵古墳(石津ヶ丘古墳)とともに百舌鳥耳原三陵と呼ばれています。

さかい利晶の杜

堺が生んだ茶の湯の大成者「千利休」と、日本近代文学を切り拓いた歌人「与謝野晶子」の生涯や人物像などを通じて、堺の歴史・文化の魅力を発信する文化観光施設です。

堺旧港

戦国時代、堺は貿易港として日明貿易や南蛮貿易などて発展し、黄金時代を迎えます。

堺に縁の人物

行基 阪田三吉 武野紹鴎(門人に今井宗久や千利休)津田宗及(茶の三大宗匠)今井宗久(茶の三大宗匠) 小西行長 芝辻理右衛門 榎並屋勘左衛門 河井醉茗 曽我廼家五郎 河内鋳物師

ものの始まり何でも堺

多くの日本初を創り出した堺職人の心意気を感じるお店。

老舗の線香屋「梅栄堂」

芥子餅「本家小嶋」

老舗の三味線屋「つるや楽器」

老舗の包丁・日本刀の鋳造工房「水野鍛錬所」

知る人ぞ知る堺の史実

堺は昔から国際貿易の中心地で、幕府が重要視していた地域だったので、明治元年(1868)に和泉国(現・大阪府南西部)の旧幕府領・旗本領を管轄するために県が設置された。

「廃藩置県」が行われたのは1871年のことなので明治政府が堺を重要視していたことがわかります。

堺県は1869年には河内国、1871年に和泉国と、次々に県域を拡大され1876年には大和国も堺県に合併され現在の大阪府東・南部と奈良県のほぼ全域を含む広さになった。

その後、府域が極めて狭い上、銀目廃止令による両替商の相次ぐ倒産や大名貸の不良債権化による経済の地盤沈下に直面していた大阪府を「府」にふさわしい規模にするために明治14年(1881)に堺県は大阪府へ編入され堺県としての歴史はわずか13年で終わりを迎えました。

大阪府編入後に堺県が再設置されることはなく、大阪府編入直後から奈良県再設置運動が開始され、明治20年(1887)に奈良県が再設置された。

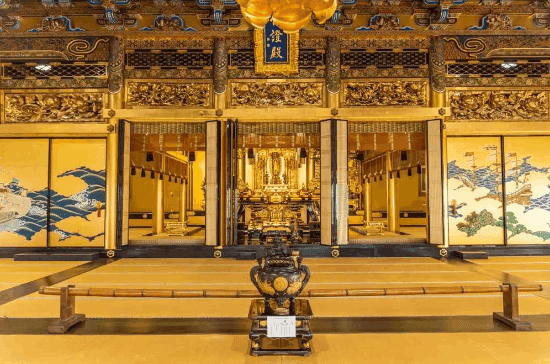

堺県庁が置かれた本願寺堺別院