【百間矢来(浅家地蔵尊)】黒田藩に逆らい処刑された者たちの恨みが宿った石

2018年11月6日取材・撮影

JR博多駅から、約1Kmほど北へ行くと今なお昭和の風情が色濃く残る町、千代。

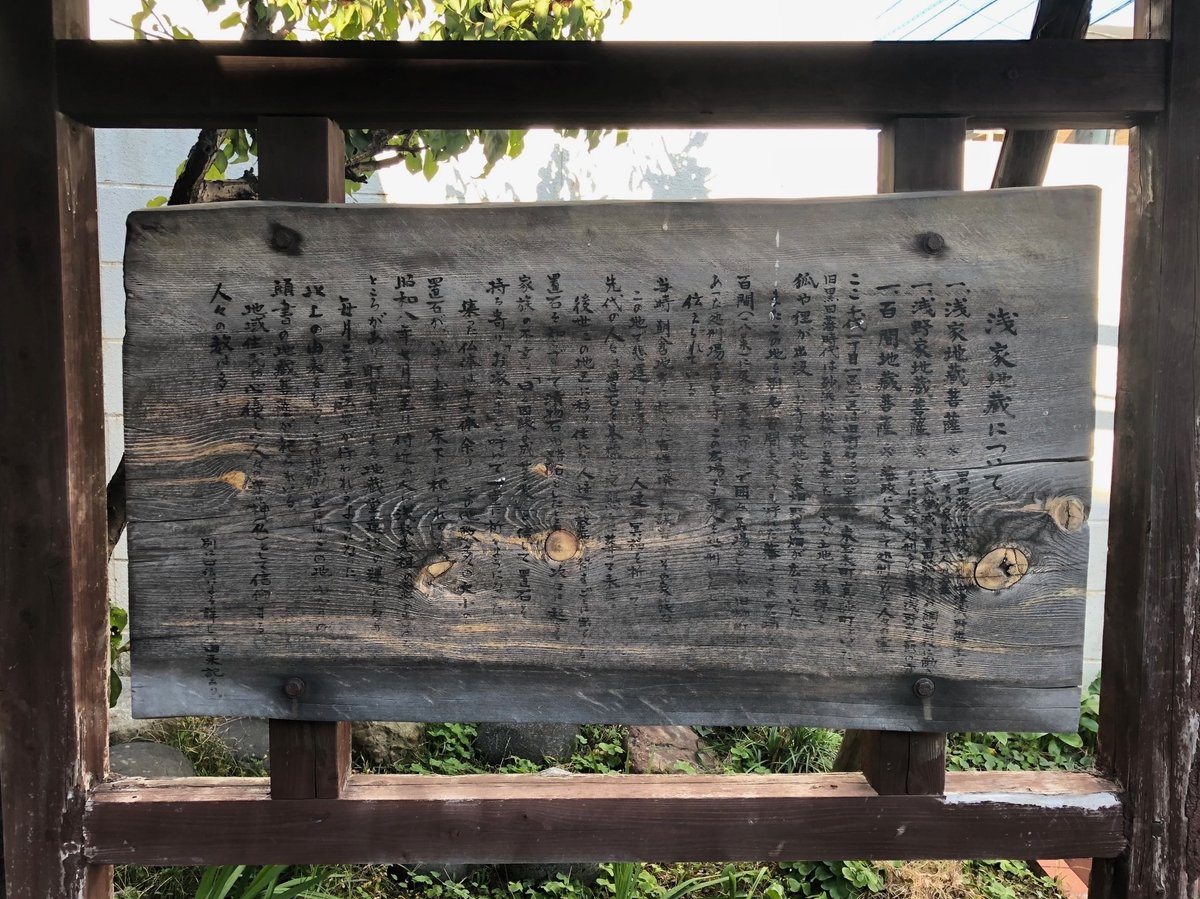

その路地裏にひっそりと佇んでいるのが、「浅家地蔵尊」通称「百間矢来(ひゃっけんやらい)」。

黒田藩が当地を治めていた時代、この辺りは砂浜に松林が点在した広大な土地であったそうです。

この一画を、当時の住民たちは百間矢来と呼んでいました。

黒田藩は、この地にあった百間(約180m)の矢来(竹の柵)で囲んだ馬場を、罪人の処刑場として利用していたことから、この名前がついたのでした。

罪人とはいっても、そのほとんどは放浪者や藩に反抗する者たち(一揆の首謀者など)であったため、この地に後に移り住んできた人々が、彼らを憐んで置石を墓標がわりにして丁重に供養したのです。

ところが、後世になって移住して来た人々が、こうした謂れを知らず、墓標の置石を漬物石にしたり、庭の踏み石に利用したところ、次々にその家族が不幸に見舞われるという祟りを思わせる怪異が相次いだのでした。

こうした不幸は、この置石を粗末に扱ったためであると気付き、有志によってお堂が建てられ、そこに置石を収めて毎月23日に祈願をするようになったのでした。

中央に祀られているのが、浅家地蔵菩薩。

向かって右側が、浅野地蔵菩薩。

左側が百間地蔵菩薩。

百間地蔵菩薩とは、まさに上記の謂れにある黒田藩に反抗して処刑された人々の霊を弔う目的で建立されたお地蔵様。

浅野地蔵菩薩については、まず「お綱さん」について説明しなければなりません。

福岡城は、現在お堀と城跡が残るのみですが、かつては舞鶴城などと呼ばれる52万石を有する黒田藩の居城でした。

黒田藩、二代目藩主の忠行が江戸からの参勤交代からの帰りに、大阪で采女(うめね)という芸妓を身請け(男性が芸妓の身代金や借金などの金銭を支払って、稼業を辞めさせて引き取ること)し、福岡まで連れ帰ります。

しかし、これを家老にたしなめられたため、側近の浅野四郎左衛門に下げ渡します。

四郎左衛門は采女の美貌に夢中になり、家庭をかえりみなくなってしまうのです。

正妻であるお綱は、主人である四郎左衛門の不在により、生活にも窮するようになってしまいます。

お綱は、四郎左衛門を連れ戻そうと、下男の善作を采女の元に送りますが、全く相手にされず、追い返されてしまうのです。

四郎左衛門を連れ戻すことが叶わなかった善作は、お綱に申し訳が立たないと、自ら命を絶ってしまいます。

このことを知ったお綱は、鬼の形相となって、近くにいた子犬の喉笛に噛みつき、二人の子どもを手にかけ惨殺。四郎左衛門のいる屋敷へと乗り込むのです。

この騒ぎに、屋敷から真っ先に出て来た、用心棒の明石彦五郎に、お綱は額を斬られてしまいます

息も絶え絶えになりながら、屋敷に入り込もうとしますが、門に手をかけたところで力尽きて亡くなってしまいます。

このとき、四郎左衛門は登城中で不在でした。

その後、四郎左衛門はお綱の怨霊に悩まされ、1年後に病死。お綱を直接斬った明石彦五郎は、お綱の霊に騙され、黒田藩の宝物である刀を盗んだ疑いをかけられ、火あぶりの刑に処されました。

この地蔵尊に祀られている浅野地蔵菩薩とは、お綱を斬った明石彦五郎こと、浅野彦五郎の霊を弔うお地蔵様なのです。

因みに、お綱が手をかけて息を引き取った浅野家の門、通称「お綱門(扇坂門)」は、血飛沫が飛び散った石垣とともに、武士や城下の人たちに大変、恐れられました。

門や、石垣に触れると、祟られる、皮膚が腐ると噂されたからです。

明治維新後に、お綱門は撤去され、長宮院という寺院に納められますが、長宮院も空襲によって焼け落ちてしまいます。

中央の浅家地蔵菩薩は、黒田藩に謀殺された中津浅野藩主とその家臣11人の霊を弔う目的で建立されています。

さて、このお堂の中ですが、地域住民の方々の手厚いお世話がされているのが伺え、綺麗に掃除され、供養の花が絶えない様子でした。

ただ、撮影時、ピントが合わない、終始、画角の隅に光が映り込むなどの不思議な事象があった他、頭や胸の圧迫感を感じたのでした。

他の撮影者のお話でも、置石を撮影する際に、シャッターが降りなかった、カメラの電源が落ちた、というトラブルが起こっているようです。