【iPad青本併用】第107回薬剤師国家試験 合格記録

🌟こんな人にオススメ

・これから勉強を始める薬学部5年生、6年生

・iPadを活用した国試勉強法が知りたい!

・模試で上位10%以内をキープして安心して合格したい!

初めまして!毬那(@marinart1012)と申します!

2022年3月にストレートで薬学部を卒業して、第107回薬剤師国家試験に上位2%の成績で合格しました。

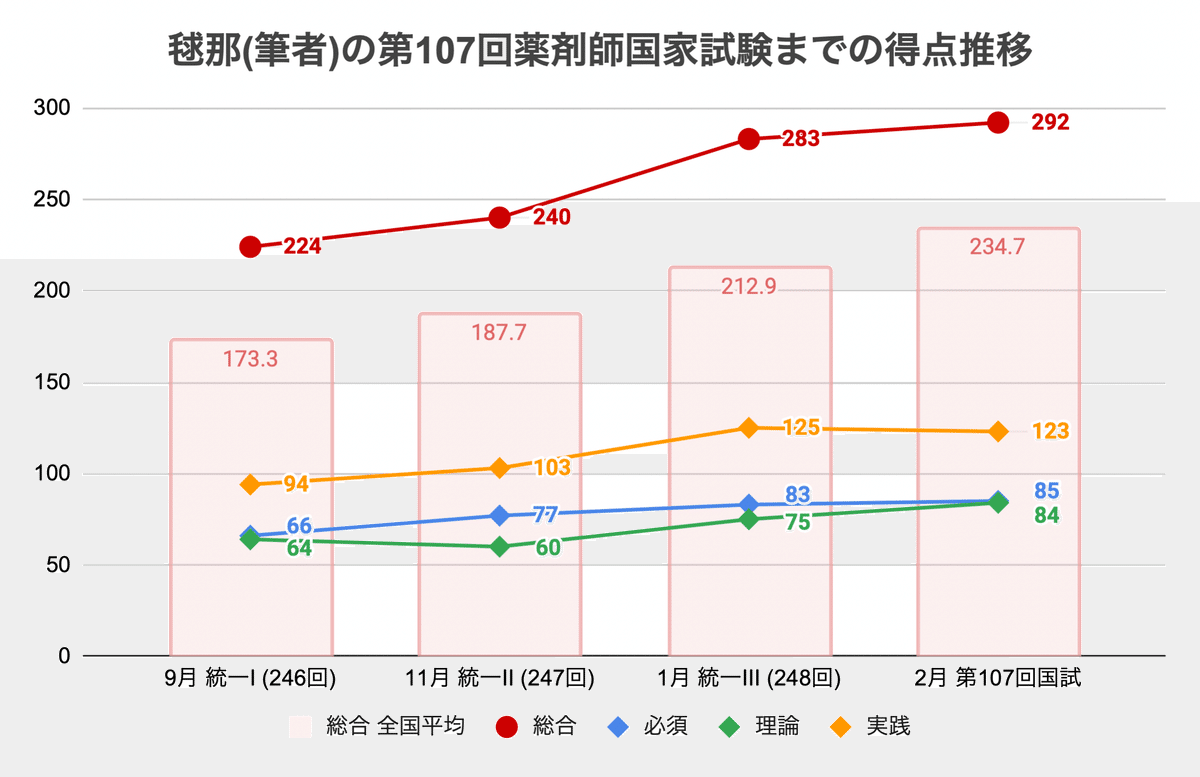

📘毬那(筆者)の得点推移

・統一模試I:224/345 (944位/約13000人)

・統一模試Ⅱ:240/345 (1035位/約13500人)

・統一模試Ⅲ:283/345 (303位/約12000人)

・第107回薬剤師国家試験:292/345(270位/約12500人)※

※薬ゼミ自己採点システムによる

普段はイラストレーターとして活動しているので、勉強についてあまり語ってきませんでしたが、合格体験記なんてなんぼあってもいいですからね……

この記事では、iPadと青本青問(紙媒体)を併用した勉強法について紹介していきたいと思います。

1.これから勉強を始める人へ (Q&A)

Q. いつから勉強を始めた?

A.

青本青問メインで勉強を進めたのですが、本格的に始めたのは6年生の8月から。

科目間のつながりを意識して、毎日2科目以上触れられるように調整しながら進めました。

Q. 使用した参考書は?

A.

使用頻度順に、

・薬ゼミの青本青問

・大学の授業で用いたテキスト、問題

・薬ゼミ模試解答解説書

・回数別既出問題集

Q. どのiPadを買った?

A.

当時の最新型である iPad Air(第4世代) Wi-Fiモデル 64GB を使用していました!

ケースなどのアクセサリは以下のものを購入しました。

Q. iPadのおすすめのアプリは?

A.

Goodnotes 5 :ノートアプリの定番!データでもらった授業テキスト系は全てここに入れていました。文字検索ができるので、必要な知識をすぐ引っ張ってこれて大活躍でした!

reminDO:最強の暗記アプリです!最初からやると膨大すぎて大変なので、合格ライン(65%)を超えてからの仕上げにおすすめです。

Q. iPadと紙媒体の本、どう使い分けた?

A.

大学で行われる予備校の授業テキストはiPadで、

青本青問、模試の解説、回数別過去問…など青本と問題集系は紙媒体で。

長時間向き合わないといけない問題集を全てiPadに入れるのは個人的におすすめしません。目と首が限界になって集中力の低下に繋がります…

Q.どの科目から始めた?

A.

物化生を回しながら薬理ちょっとづつ進め(8月)、衛生・薬剤→薬治→実務→法規…と固めた後、間違った問題の選択肢を2〜4周して仕上げました。

Q.時期ごとの勉強時間は?勉強内容は?

A.

8月:平均7時間/日 週2休

青本青問のうち物化生、薬理、衛生くらいまでを1周。

9〜11月:平均9〜10時間/日 月2休

月2の休みは全く勉強せず、勉強以外のことをしていました。

大学で予備校の先生の授業が始まったので、扱ったテキストや問題集の復習。

それとは別に青本青問を各教科1〜2周、統一模試の復習、106回の過去問を時間測って解いたりなど。

12月:毎日 平均10時間/日

オフの日は6時間やったあと遊んだり、やる日は12時間勉強したり。

卒試対策、統一Ⅰ・統一Ⅱの復習2回目、統一模試の過去問4回分、苦手範囲の青問3周目など。

1月:毎日 平均6〜7時間/日

卒試終わって中だるみ期。

実践過去問3年分を解き直して国試の温度感を取り戻し、6年制入ってからの必須過去問を全部解いて間違った箇所と類似知識をひたすら暗記。

時間が空くとセンスなくなってくる動態、化学などを週2でちょこちょこ。

薬ゼミの直前講習も受講しました。

2月:毎日 平均6時間/日

統一Ⅲ終わってもうやることないよ状態。時間外に大学の友達と通話で情報交換したり、暗記ツイキャスして先輩薬剤師から教えてもらったり(?)

最後の力を振り絞って法規と衛生の青問・直前講習の問題を1周し、頭に詰め込み国試会場へ…

Q.予備校への課金は必要?

A.

結論から言うと、時短して安心したければ課金して1日講座取るのもアリ

私は安心したくて薬ゼミやファーマプロダクトの講座をちょこちょこ課金して受けていましたが、受けなくても高得点を取る友達も周りにいました…

大学の授業のカリキュラムによるので(どの科目を予備校教師がやってくれるか)、一概にどうこう言えないのですが、唯一強くおすすめできるのが

ファーマプロダクトの伊藤先生による薬物動態学の授業は本当に良かったです!

数弱な私でも動態を得意科目にできたので、ぜひ検討してみてください!

2.点数を上げたい受験生へ

◆必須攻略法

傾向として、

・107回国試の必須

→理論過去問のアレンジ(青問の解説に載っているような小ネタ)

・薬ゼミ模試の必須

→直近の必須過去問のアレンジ(他の選択肢を選ばせる)&薬ゼミのやま

が多いと感じました。

必須は国試過去問の習熟度によって自然に点数が上がるものだと思うので、統一Ⅰや統一Ⅱに足切りである7割取れなくてもそこまで気にしなくていいかな〜と個人的に思います。

とはいえ冬になると不安になってくるので、卒試後〜統一Ⅲ前に

6年制になってからの国試問題(97回以降)を全部解いて、間違ったポイントと関連ポイントを1枚の紙にまとめたものを作り、数日に1回見直すようにしました。

国試会場にも持って行ったのですが、緊張する1日目朝の強力なお守りとなりました。おすすめです!

◆理論攻略法

・予備校プリントの復習

・青本青問(もしくは領域別問題集、回数別過去問)のやりこみ

そして何より、覚える努力をすること

これに尽きます!!!!!!

問題を解くマイルールとして、

・1周目で選択肢をわかった/たまたま合った/わからなかったに分類し、2周目以降はたまたま合った/わからなかった選択肢を正誤問題として解く。(各青本3~5周)

・計算問題は電卓を使う、模試1週間前からは電卓を封印して自力で計算する。

→シンプルに時短◎

・青本青問に載っていないネタは、大学の教科書や添付文書、ガイドラインを調べて書き込み。

・理論薬理は青問周回より青本と予備校プリント読み込み優先。それ以外の科目は青問周回を優先。

→応用力がつく◎

◆実践攻略法

薬理(複合問題)の点数の取り方として、

”予備校の先生の解き方をしっかり吸収するのが大事!”

腎障害の患者だからこの薬は外す……

緑膿菌に使えるのはこの抗菌薬だから……

と、「この条件が来たらこの薬を外す/選ぶ」ルールが沢山潜んでいます!

薬効もバラバラな薬の羅列を覚えるのは嫌!と諦めず、

ゴロなどを活用して覚えることで、模試や国試で初見の問題にも対応しやすくなると思います。

また、実務(複合問題)の選択肢は、

①国試過去問の改変

②物化生などの基礎知識で考えたらわかるもの

③添付文書に記載されている“知ってるか知ってないか”

の問題に分けられると思っていて、

物化生や薬剤の基礎学力をつけて化学的センスを磨き、問題演習の中で知らない医薬品の添付文書を確認する癖をつけたら、8割は見えてくると思います。

3.個人的に”やらなかったこと”リスト

あくまで個人の意見ですのでご容赦ください!

これをやったから点がどうなるかはわかりませんが、参考までに。

❌同じ受験生が作った問題をTwitter等で見る

→予備校の講義プリント、青問、模試の復習や解き方を覚えることが最優先だと思ったのであえて見ないようにしていました。

レベルも高いものが多いらしく、私の友人はこれを見て不安がっていました……

とはいえ、問題を作る側はいい勉強になっているとは思うので、難しいところです。

❌iPadにSNSアプリを入れる

→意志が弱くついつい開けてしまうので勉強に関係ないアプリは全て消していました。

SNSはスマホにまとめ、勉強中は電源を切っていました。

4.メンタルの保ち方(国試はつらいよ😢)

今までの定期試験で病んだことないし大丈夫なはず……!と思っていましたが、どうしても辛くなってしまう時期もありました。

ここでは、私がつらく感じた点と改善策をご紹介したいと思います。

😢同年代の友達は仕事してて稼いだり、遊んだり、充実してそうでつらい

→SNSに載せることなんてキラキラした一面だけ!みんな何かしら辛いことを抱えているはず!と思い込むようにしました。

本当に辛い時は薬学部の友達以外を一時的にシャットアウトしてしまいましょう;;

😢1週間の予定通りに勉強が進まなくてつらい

→マージンを日曜日の1日だけに設けていたのを、土曜午後〜日曜の1.5日と増やしました。

また、1日のやることを「本気出したら6〜7時間で終わる量」に抑えることで、予定が後ろ倒しにならず、メリハリよく勉強することができました。

😢やる気が出なくて動けない、周りの子はもっと頑張ってそうでつらい

→結果論ですが、1日くらい休んでもなんとかなります!

今日休もうが休まなかろうが合格点越えれば一緒と思って、焦らず休んで回復を待ちましょう……

😢同級生に比べて点が伸びなくてつらい

→取り組み方が間違っているから修正しないといけない!と思うようにしました。

予備校の先生や優秀な友達に自己開示して、アドバイスをもらい、余分な勉強を切り捨てて改善していきました。

点数でしょんぼりせず、自分にはまだまだ改善点がある(=伸びしろがある)と思ってポジティブに切り替えていきましょう!

薬剤師国家試験は、取り組み方さえ間違えなければ合格点に届くはずです!

5.107回を受けて終えての感想

模試の温度感と全然ちが〜〜う!!!!!!

……そりゃそうなのですが。

特に物化生は初見問題が多かったです。(いわゆる新傾向?)

大学受験の理科をどれくらい仕上げたかが点数に響いてくると思います。

反対に、薬理は模試のややこしい問題と違って基本的なものが多かったです。

全体として薬ゼミ模試と同等〜少し簡単くらいに感じました。

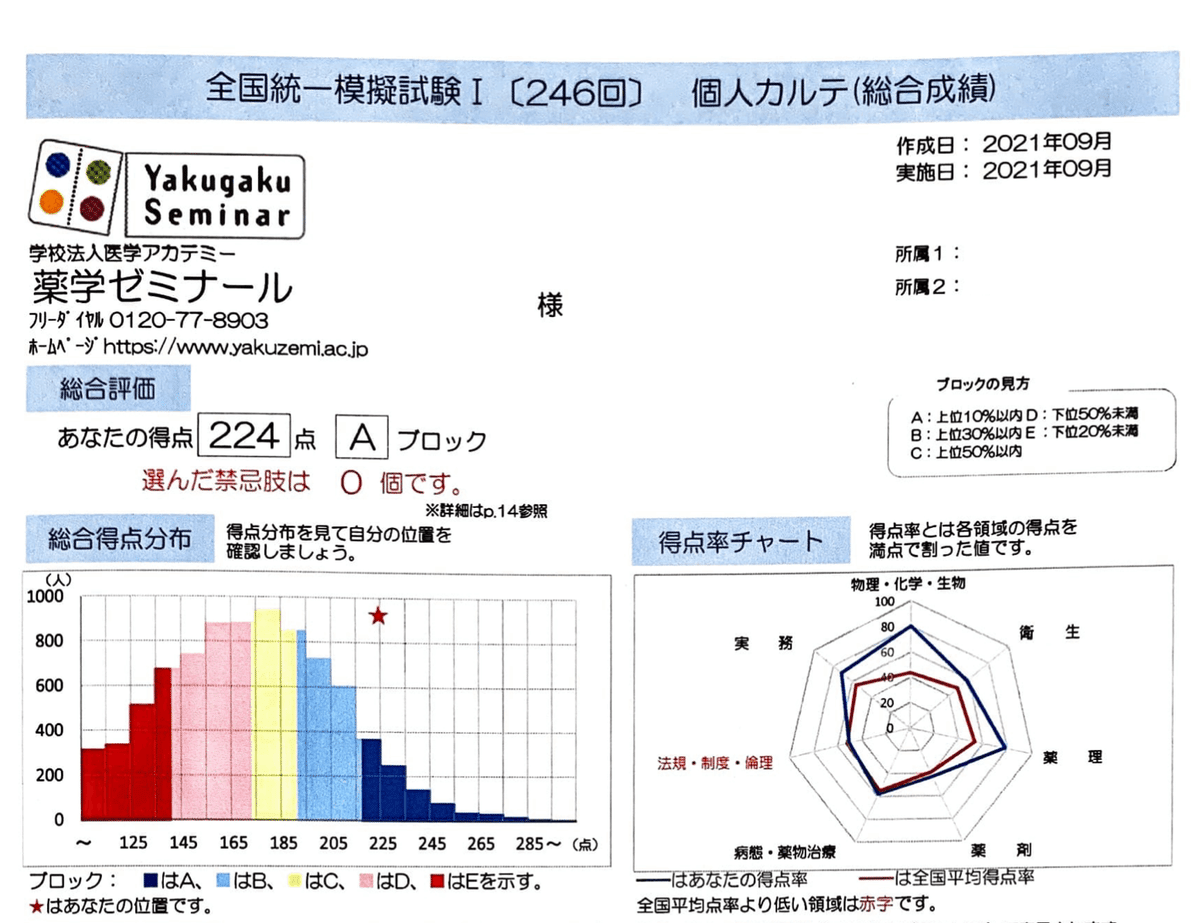

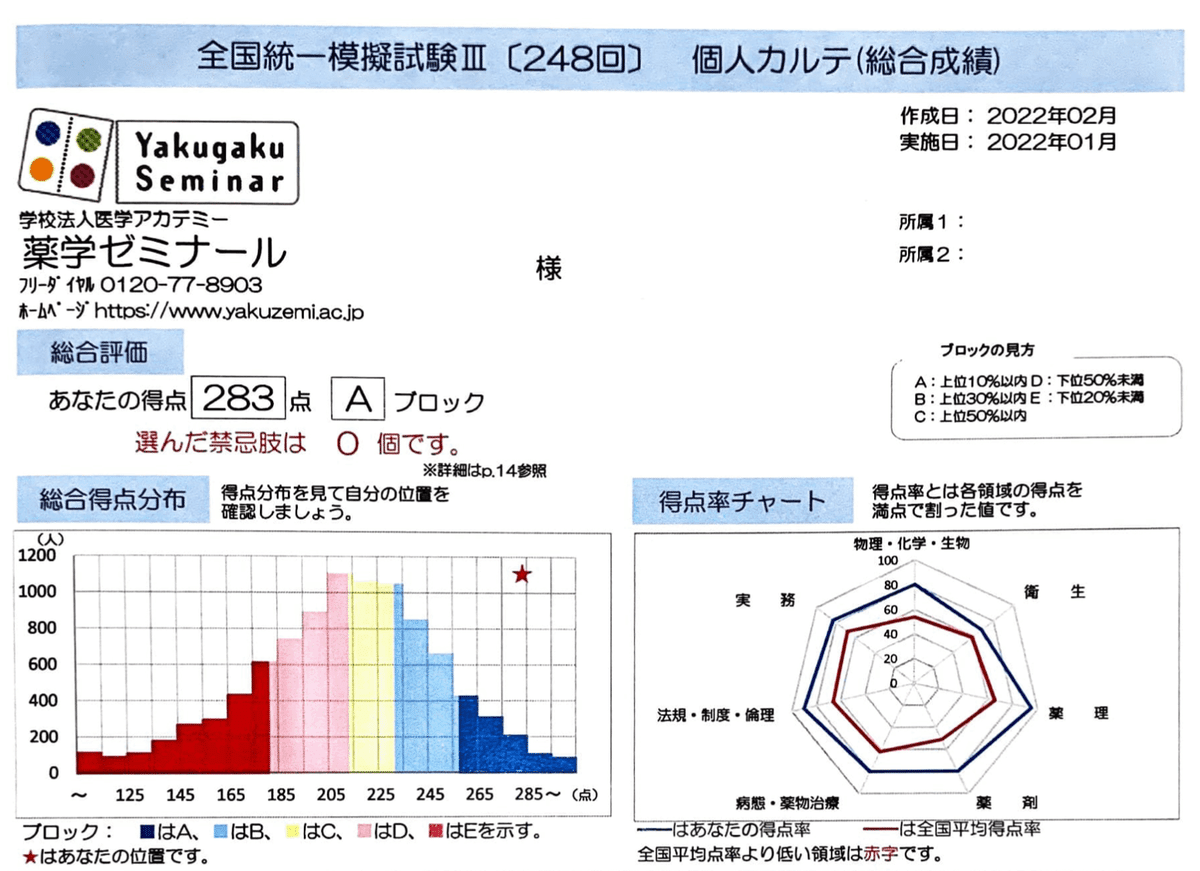

6.《参考》薬ゼミ統一模試〜国試の点数分布

何点以上で上位何%になるか……など、参考にしてください!

◆薬ゼミ 全国統一模擬試験Ⅰ(246回)

◆薬ゼミ 全国統一模擬試験Ⅱ(247回)

◆薬ゼミ 全国統一模擬試験Ⅲ(248回)

◆第107回薬剤師国家試験

7.まとめ

今回は私個人の勉強方法について紹介しましたが、必ずしもこれが正解とは限りません。

本当に行き詰まった時は、国試のプロである予備校の先生にアドバイスをいただくのが一番です。

自分に合った勉強法を見つけて、無事国試を乗り越えてください!

ここまで読んでくださった皆様が良い結果を残せるよう、心から祈っています✨

毬那