#20 GaragebandとiMovieで弾いてみた動画は作れる(1)

こんにちは、まりなです。GW毎日更新なんて無謀なことは言うんじゃなかったと既に後悔しています。

さて本題ですが、タイトルの通りMac標準搭載の2大フリーソフトGaragebandとiMovieだけで「弾いてみた」動画は作れるというお話です。新年度開始の機に新しいPCを買った人も多いのではないでしょうか。なんかこの前twitterでは大学生はWindows派だMac派だ言うトレンドが浮上していましたが、私見をいうと初めて買うPCをMacにするのはあまりお勧めできません。PC初心者がマイノリティ("マイノリティ"と書いて"Macユーザ"と読む)として虐げられる運命を受け止めるのは厳しいと思われるからです。何かわからないことがあったとき周りを見ればWindowsユーザばかりで質問できる人がいない、ネットにも参考になるサイトが少ない、という状況はなかなかしんどいです。

「そんなん言うてももう買ってもうたわ」という人は仕方ないのでGaragebandとiMovieで遊んでWindowsユーザにマウントを取りましょう。←

いきなりMacのネガキャンから始まりましたが私自身は中学生の頃からMacユーザでApple製品のファンです。環境をApple製品で固めていくことに何よりの喜びを覚えます。MacがWindowsに勝る点の一つが強力なフリーソフトGaragebandとiMovieを使える点です。これらが標準搭載されている点はもっと褒められていいと思っています。

今回はこの二つのソフトの基本的な使い方の紹介をしながらギターやベースの「弾いてみた」動画を作ってみようと思います。

用意するもの↓

GaragebandとiMovieが入ったMac

カメラ(スマホでOKです)

オーディオインターフェース

USB TypeC to TypeAの変換器(必要ならば)

すぐ用意できなさそうなのはオーディオインターフェースと変換器ですかね。

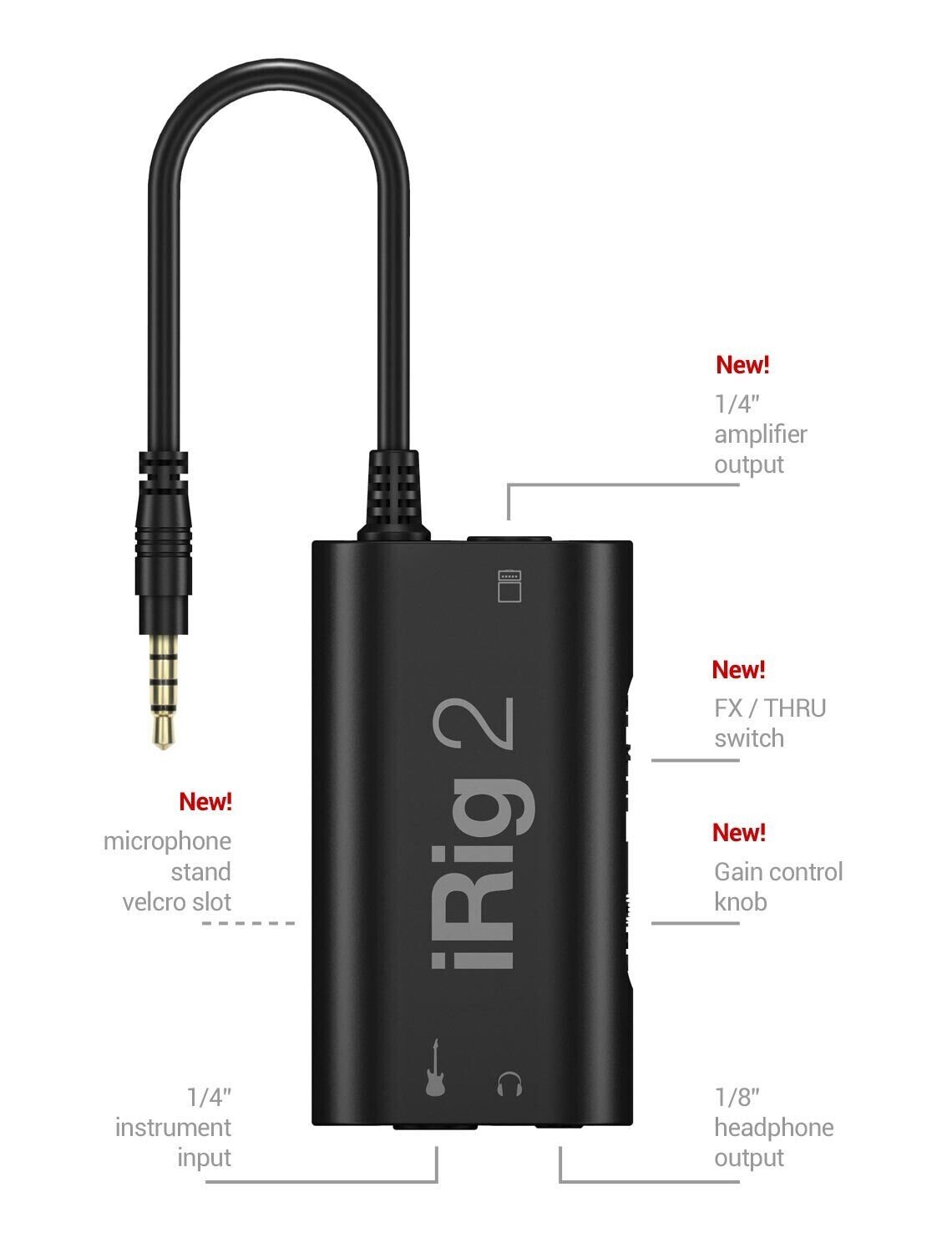

https://www.ikmultimedia.com/products/irig2/?L=JPより

安いものだとIK MultimediaのiRigとかですね。5000円台で買えるかと思います。ステレオミニジャックに接続するので変換器なしでiPadなどでも使えるのが良いですね。今回私はbehringerのU-PHORIA UMC22というインターフェースを使っています。

最近のMacbookで困るのがUSB TypeAポートがないことです。オーディオインターフェースは基本TypeB to TypeAのケーブルで接続するのでTypeC to TypeAの変換器やハブを持っていない人は購入する必要があります。いつか必ず必要になるものなので買って損はないと思います。

ではGaragebandから

GaragebandはAppleの提供するフリーDAWソフトです。iOS版もあります。フリーソフトながらDAWソフトとしての必要最低限の機能は全て揃っていてこれだけで頑張れば作曲もできるレベルの優良ソフトです。このソフトがなかったら私はDTMを始めようと思っていなかったかもしれません。

まずPCにオーディオインターフェースを接続してください。

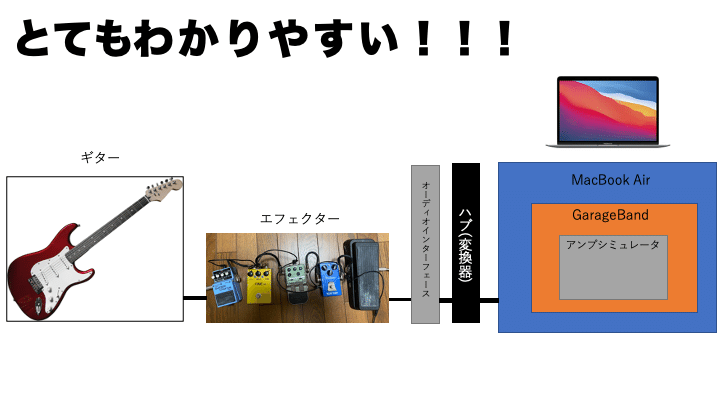

私の環境ではこんな感じです。ハブを通してMacbook airに接続しています。

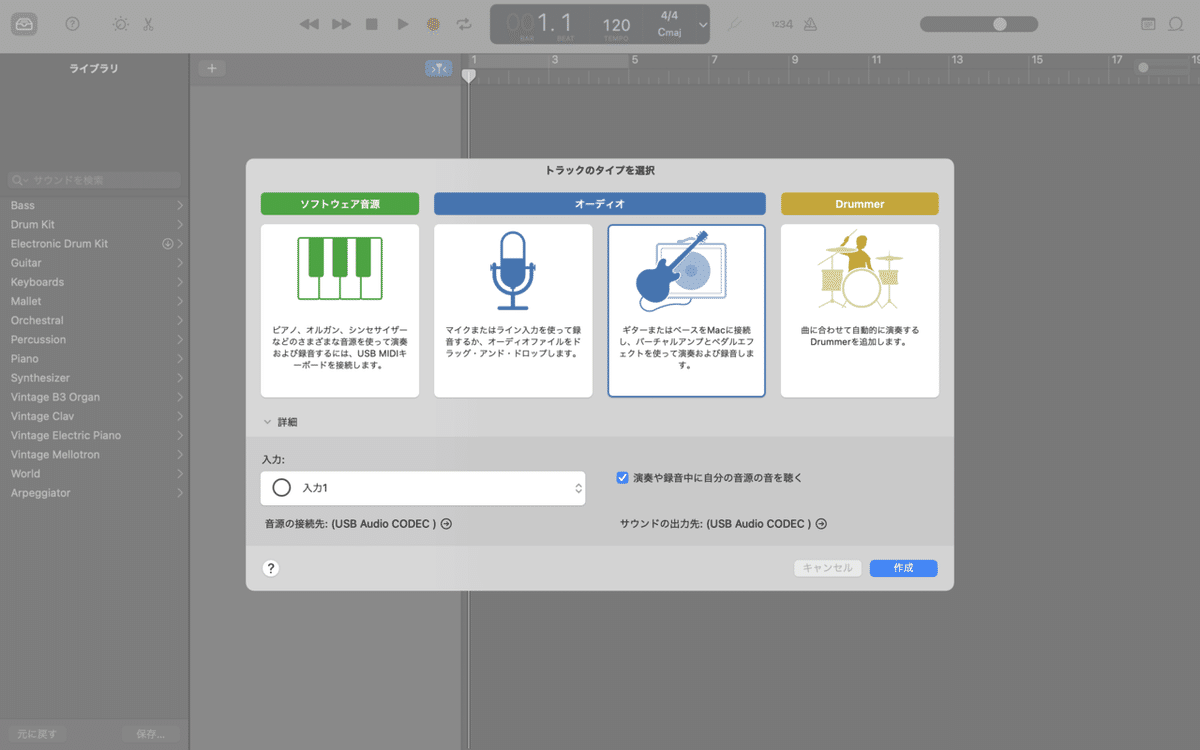

それではGaragebandを起動して「新しいプロジェクトを作成」してください。

このような画面になるかと思います。「ギターまたはベースを...」を選んでください。選ぶ際に「音源の接続先」「サウンドの出力先」をどちらもオーディオインターフェースにしておいてください。これでオーディオインターフェースから入出力できるようになります。

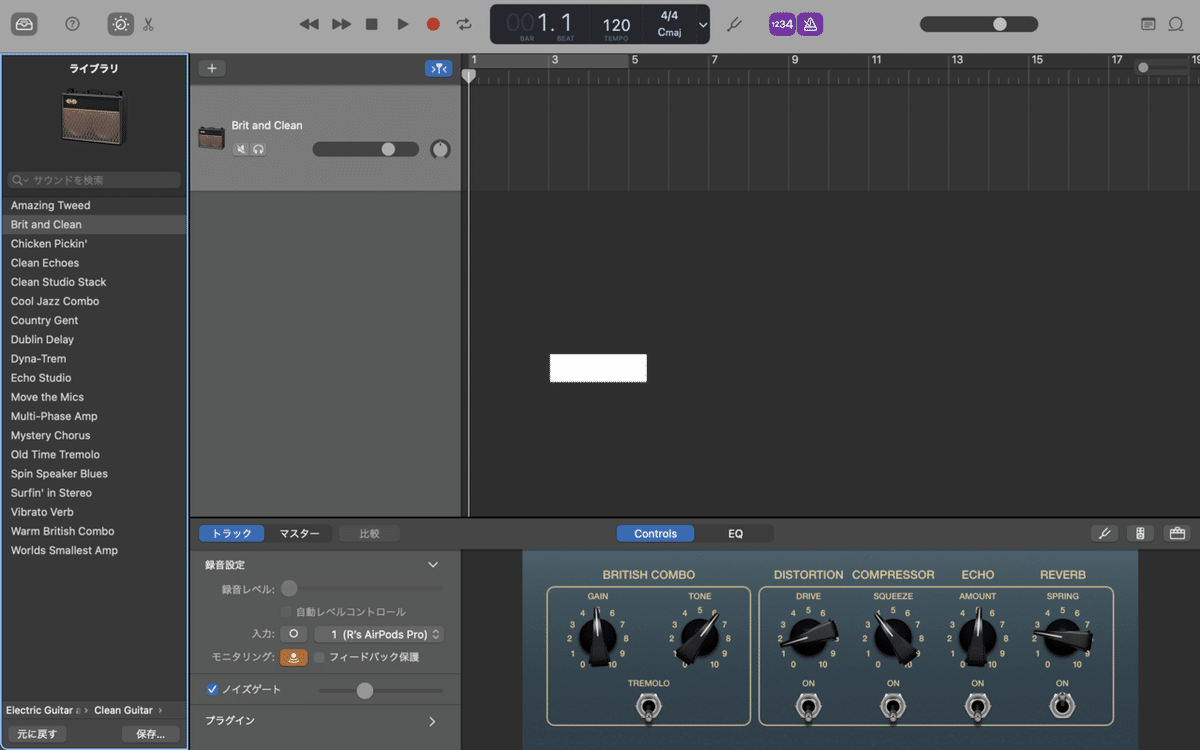

デフォルトのアンプシミュが起動したかと思います。Garagebandは結構な種類のアンプシミュが元から入っているのもえらいです。オーディオインターフェースに楽器とヘッドフォンを接続しましょう。エフェクターが使いたい場合は接続してください。ただGarageband内にはギター用のペダルボード機能も入っているためそちらを使ってもOKです。

今回の環境の図↓

Garagebandに弾く曲の音源を取り込みましょう。ファイルをGarageband画面上の空いてるスペースにドラッグ&ドロップすればOKです。音源は合法な手段で入手しましょう。

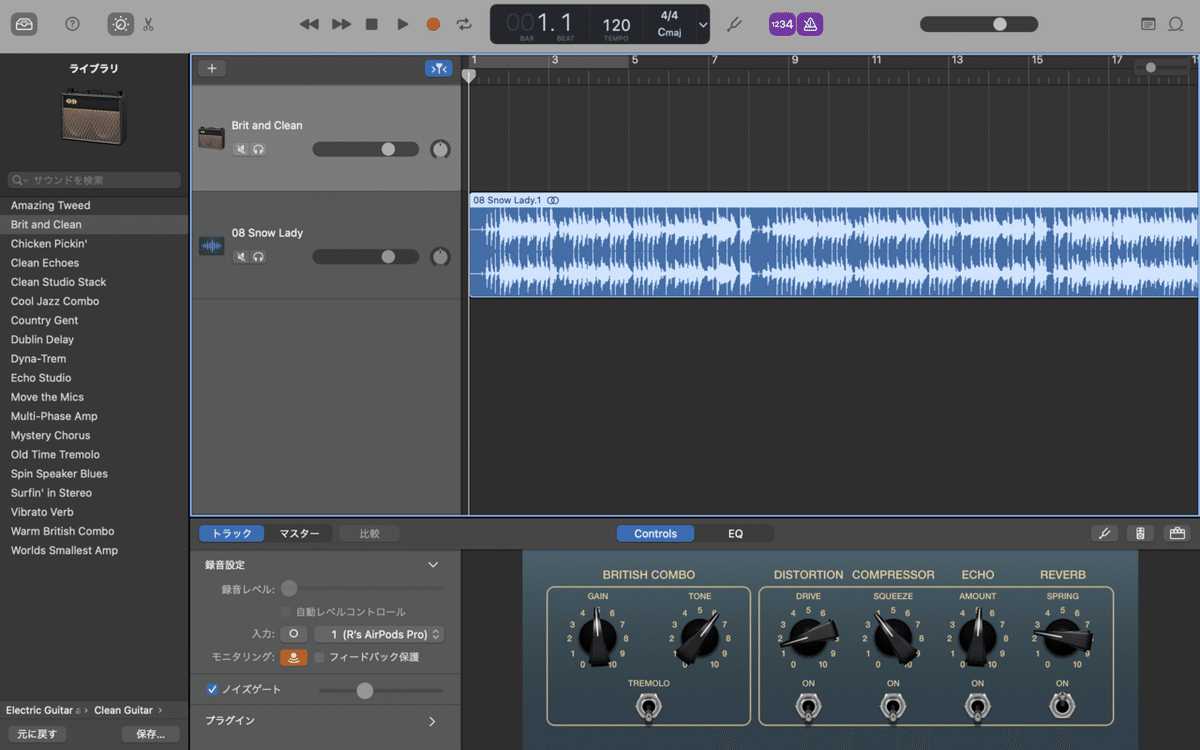

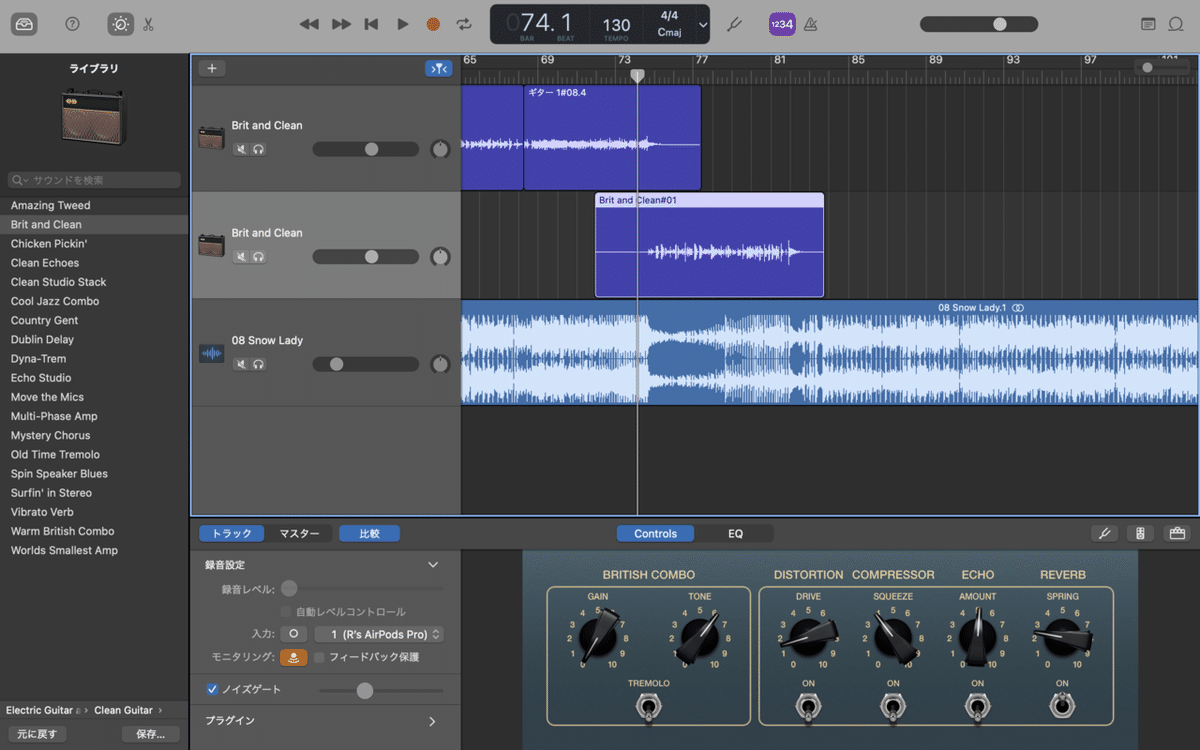

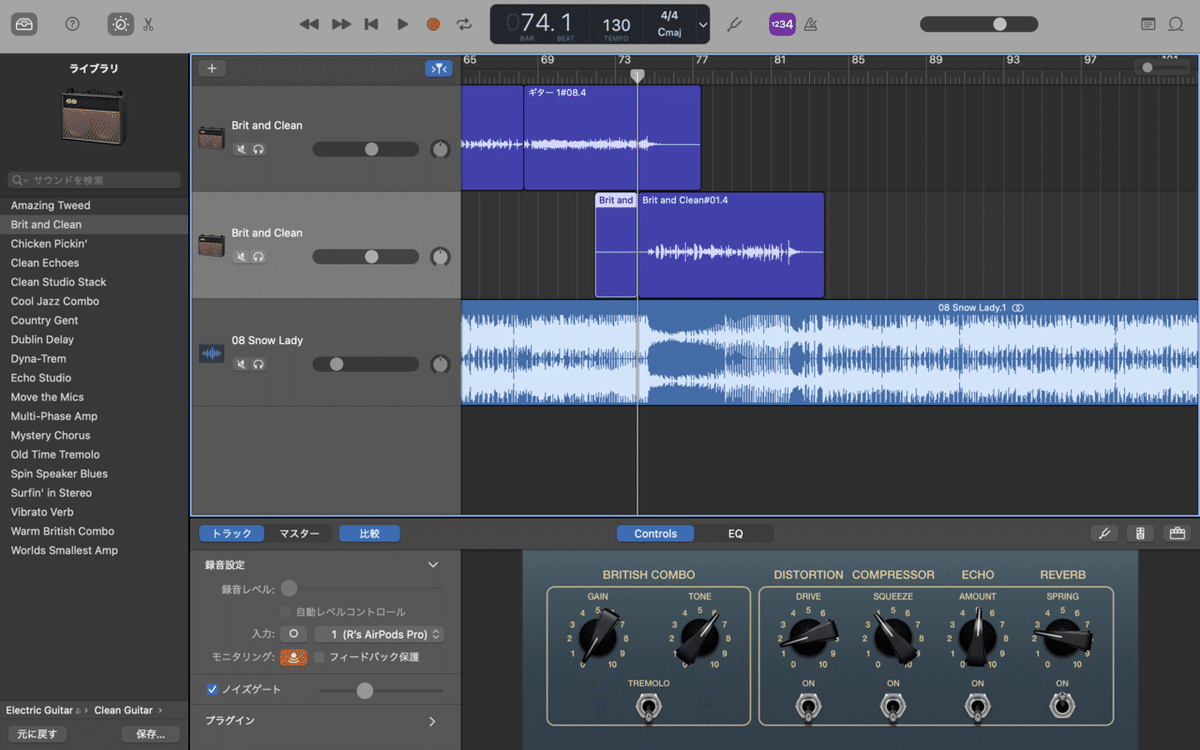

このような画面になればOKです。今回私はthe band apartの「Snow Lady」という曲のリズムギターパートを弾こうと思います。

読み込んだ音源のテンポ合わせを行います。画面上側の120って書いてあるのがBPMを表しています。これを曲のBPMに変えます。

BPM計測はここ(http://egs-net.info/tool/bpm/)とかですればいいと思います。

またカウントが音源に合うよう開始タイミングを調節します。ここはシビアに調整しておいた方が後々楽です。(後々楽←これだけ見ると中華料理屋の名前みたいですね。)

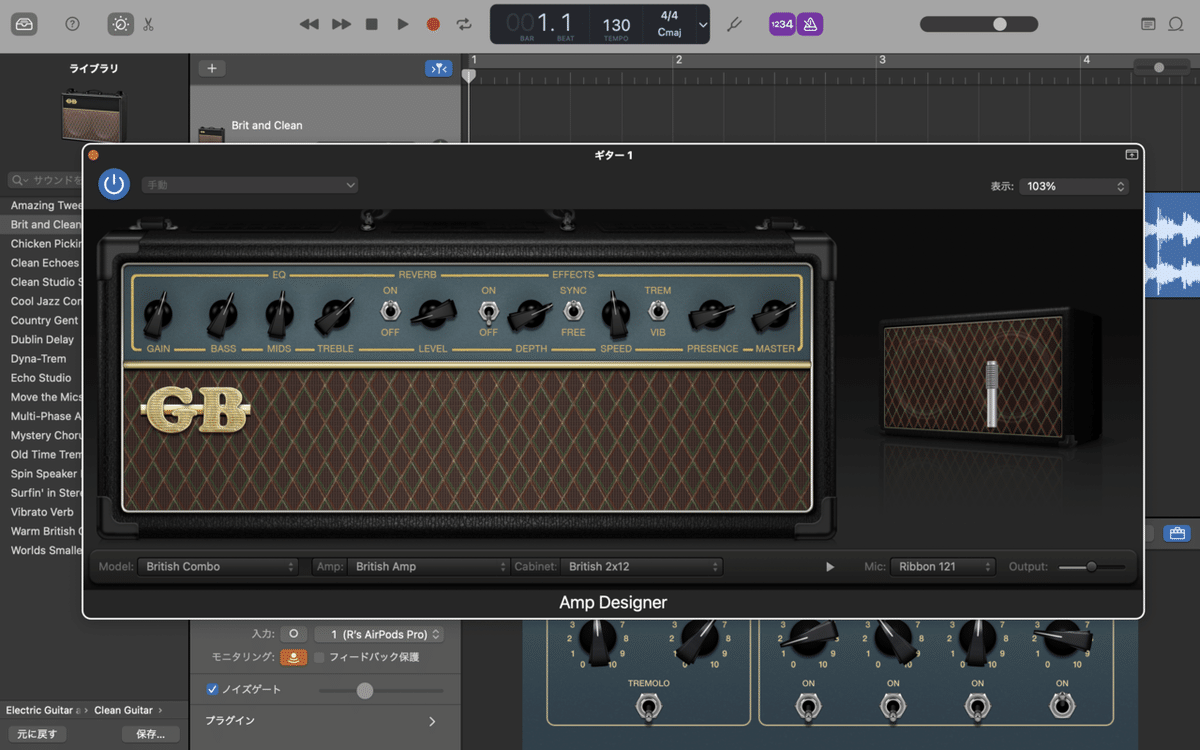

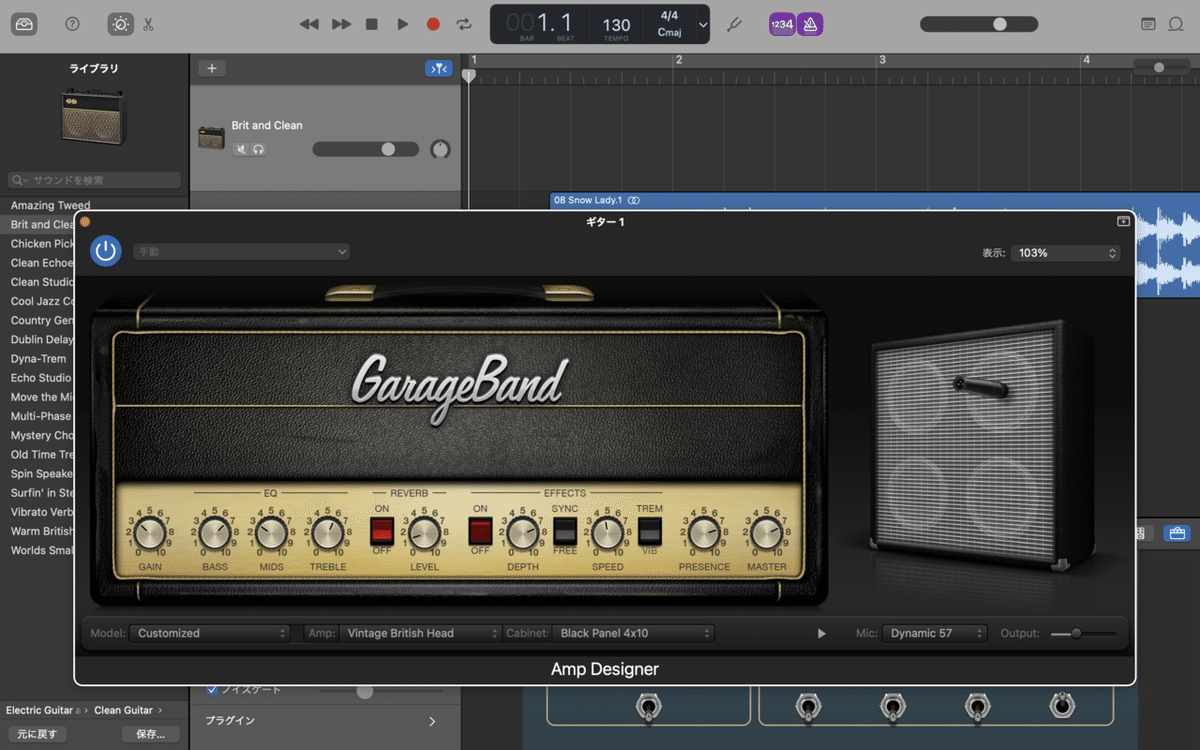

選択をアンプのトラックに戻して右下のアンプマークを押してください。

アンプシミュのUIが起動します。デフォルトはV○Xみたいなアンプになっていますね。下側のModelとかMicからアンプやマイクの種類が選べます。

今回私はMar○hallみたいなヘッドにFen○erみたいなキャビにしました。各ノブも好みの設定にしてください。

ここからはどんどん撮っていくだけです。上側の録音ボタンかキーボードのRで録音開始します。

一発撮りでいいって人はここでカメラも回して同時に撮影するといいと思います。私はそんなに演奏が上手くないのでいわゆる「アテフリ」という手法で行きたいと思います。演奏音源と映像を別々に撮る方法です。

複数トラックを重ねたい場合は上側の+ボタンからトラックを複製してください。

ノイズがのるといけないので音のない部分はカットするのが一般的です。カットしたい部分のあるトラックをクリックで選択しカットした部分にカーソルを合わせcommand + T でカットできます。要らない方のトラックを選択しbackspaceで削除できます。

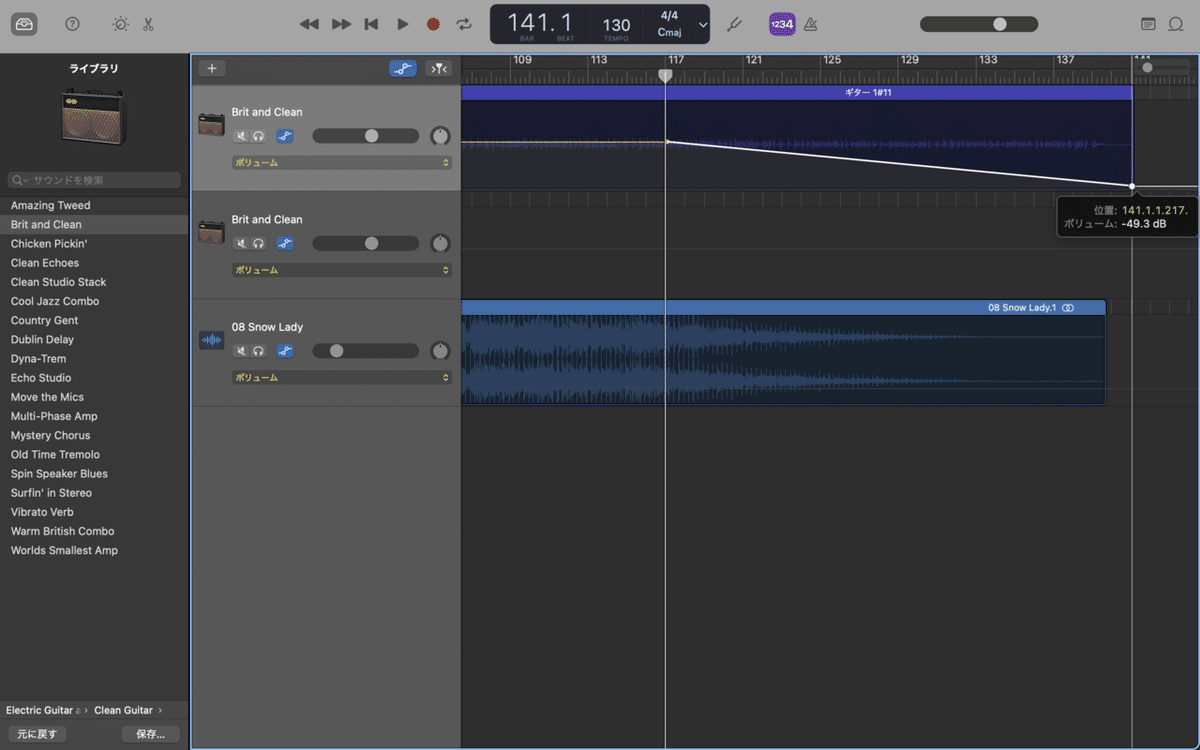

アウトロでフェードアウトしたいのでオートメーション機能を使うことにしました。Aキーを押すとオートメーションが表示されます。オートメーションの黄色の線上をクリックしてポイントを作り間の線を引っ張っていい感じにします。

フェードアウトならこんな感じ。

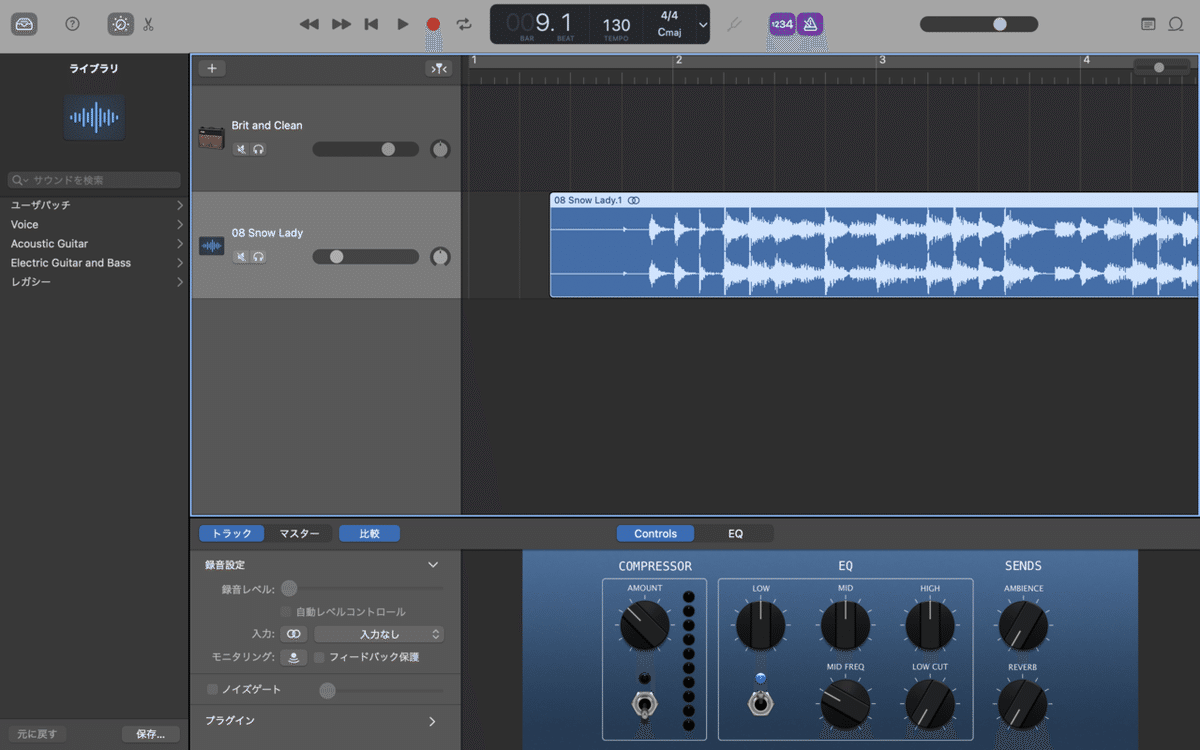

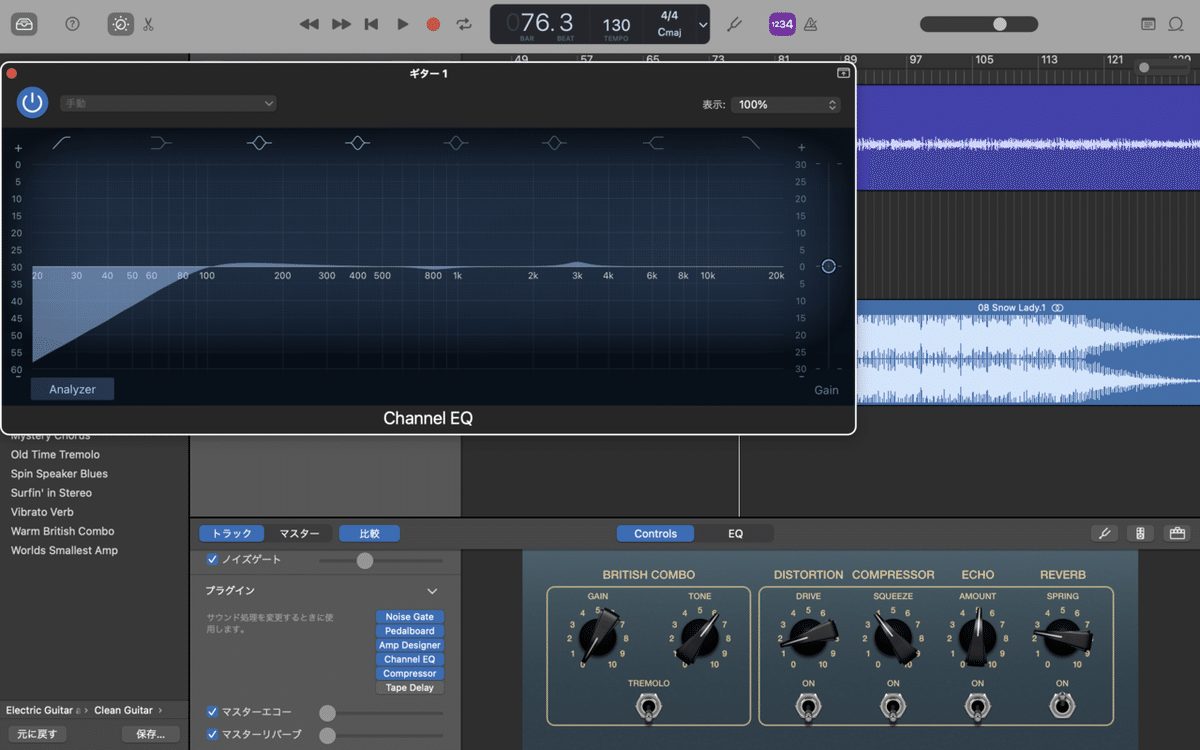

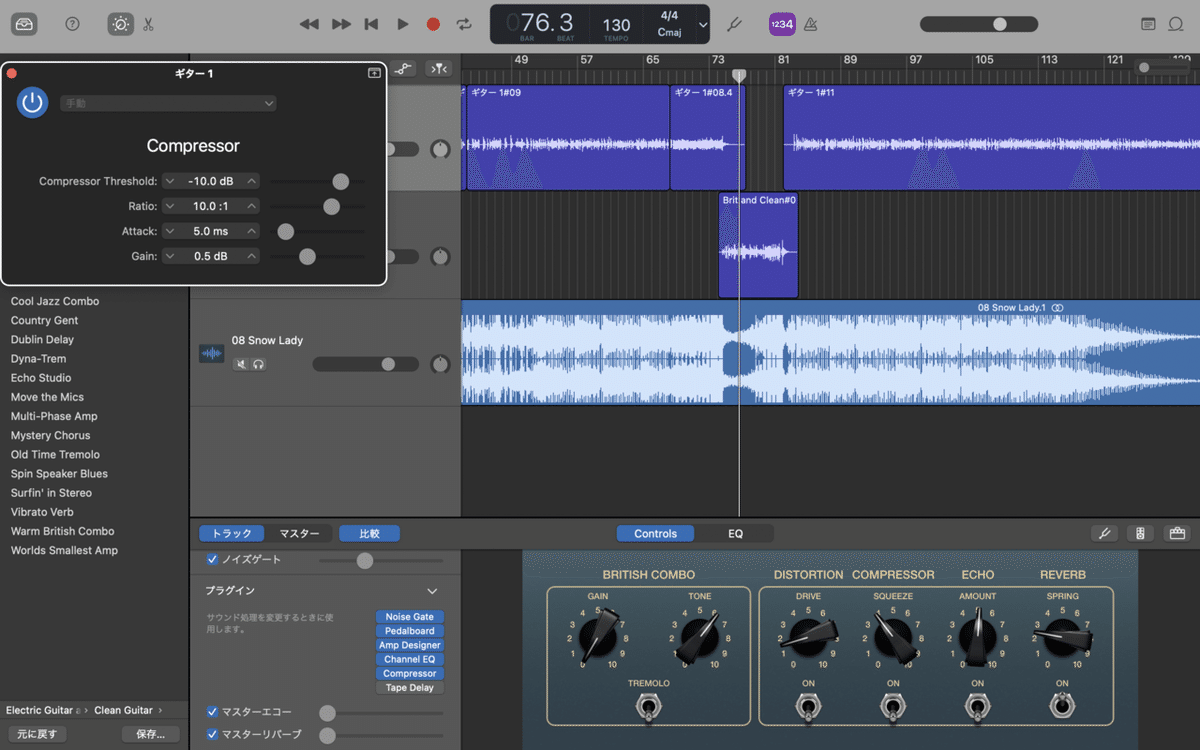

録音しおわったらなんか下の方にあるプラグインのところのEQとかCompってのを

こんな感じとか

こんな感じにしておくと、なんかいい感じになるみたいです。ミックスについては私もあまり詳しくありません。毎回適当に設定してます。EQやCompは触らないにしてもボリュームだけは最低限調節しておいた方がいいかと思います。

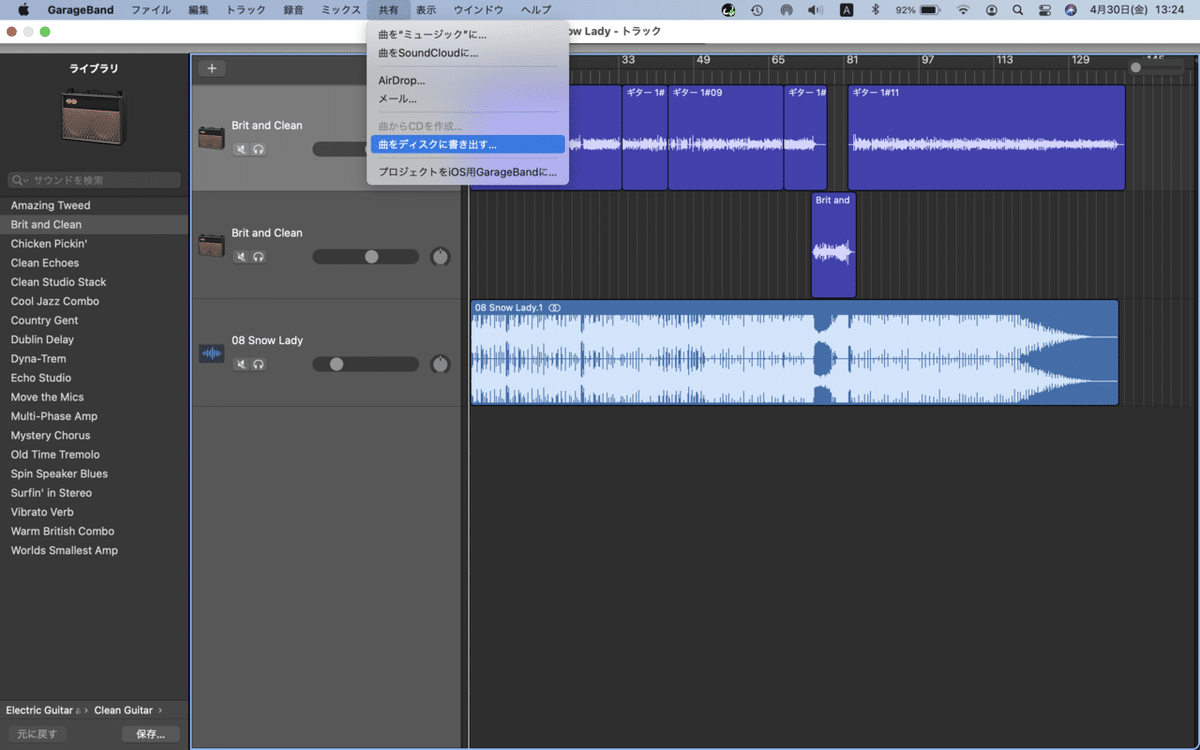

終わったら書き出しましょう。

メニューバー上の「共有」内の「曲をディスクに書き出す」を選びます。

適当に名前をつけて保存先を設定して「書き出す」をクリックします。これでGaragebandでの作業は終わりです。

iMovieでの作業は次回の記事で。よければ次も読んでください。それでは。