【エッセイ】木曜日のひと

「同行援護従業者(ガイドヘルパー)」として働き始めて半年。週3日、視覚障害者の同行支援をしている。

木曜日は、87歳の全盲の男性Aさん。

朝8時50分、ご自宅へ行くと、いつも決まって玄関ドアを開けて待ってくれている。

「Aさん、おはようございます。今朝の体調はいかがですか?」

Aさんは、いつも玄関に腰をかけている。すでに帽子をかぶって、リュックを背負い、ジョギンクシューズも履いている。

「はられさんかい? 今朝はとても気分がいいよ。血圧は112の77。脈拍は62。体温は35度1分だったかな」

そう、いつも体温が低い。あんなに暑かった夏の間も、長袖のTシャツを着ていた。

「今日のラッキーカラーは黄色だって聞いたんだけど、黄色の服って持ってないんだよ」

Aさんはご自宅にいるとき、ラジオを聞いている。ラッキーカラーと星占いをチェックすることは、朝の大切な仕事の一つ。

Aさんの服装から黄色を探す。

「えっと……、ジョギングシューズは黒ですが、黄色い線が入っていますよ」

「あっ、それはよかった!」

「Aさん、出かけましょうか」

そう言いながら、Aさんの右手に白杖を渡し、左手を私のヒジに誘導する。

いつも歩き始めは、ふらつきがある。寄りかかられても支えられるように、体の軸を意識して歩く。しかし5分も歩くと、足取りが軽くなってくる。

コースはいつも決まっている。まず喫茶店へ行って、そのあとスーパーを1、2軒寄って帰ってくる。往復2キロ強の道のりを、58歳の私と同じスピードで歩ける87歳。

「今日はスーパーKへいらっしゃいますか?」

「いや、行かないよ」

スーパーKを横目で見ながら、半年前、初めてAさんと行ったときのことを思い出す。

「Aさん、スーパーの入口に入りました。大和芋を買うんですよね。えっと、どこかな…」

私の大きなひとりごとを聞いたAさんが、

「こっちだよ、こっち!」

そう言いながら、私の腕を引っ張って、野菜コーナーに案内してくれた。

「Aさん、すごいですね!」

「この街に住んで50年以上になるからね」

今もこうやって一緒に歩いていても、本当は見えているのではないかと思うときがある。

「もうすぐ、カレー屋の交差点でしょ?」

「はい、正解です。今日もいい匂いですね」

いつもの喫茶店に着いた。

Aさんはいつも決まってアメリカンのホット。スティックシュガー1本にミルクを入れて、右手の近くに置く。左手にはトーストを。いちごジャムを塗って、その上にあんこも塗ってほしいという。Aさんは甘党だ。しかし、お酒も行ける口。

「今日のコーヒーはあんまり……だね」

「今日は、店長いないみたいです」

「ああ、だからだ! 店長がいれるコーヒーは美味しいからね」

喫茶店では、1時間くらいおしゃべりをする。たいていが子どもの頃の思い出や、亡くなられた奥様の話。14人兄弟の末っ子として生まれ、4歳で失明。兄たちから「厄介者」と呼ばれて育った。奥様は弱視だったが、働き者。一男一女をもうけた。マッサージ師をして家族を養った。

「はられさん、僕の代わりに自分史を書いてよ。そして出版して、儲けは半々にしよう」

「いやぁー、私書けないです……」

「エッセイ教室に通ってるんでしょ?」

「通ってますけど……、無理ですよ」

1ヵ月に1回、Aさんには「非日常」を楽しんでもらっている。解説付きの映画を観に行ったり、若者に人気の店で買い物をしたり。

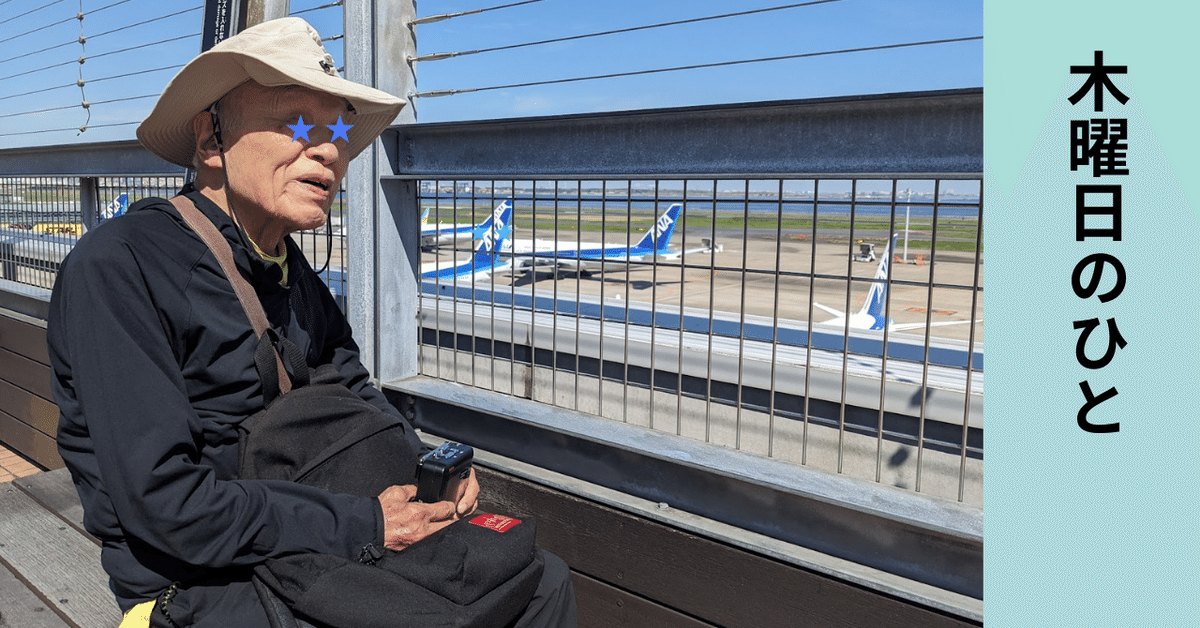

先月は羽田空港へ行った。昭和30年、Aさんは盲学校の先生や同級生たちと、来日したヘレン・ケラーのお迎えに訪れたという。

この日、持ってきた小型録音機で、飛行機のエンジン音を1時間近く録音していた。

先々月は、Aさんを「火曜日のひと」に紹介した。2人とも友だちがほしいと言っていたから。会う前、Aさんはそわそわしていた。

「彼女は何歳?」

「57歳です」

「独身でしょ? 緊張するなあー」

えっ? なにか勘違いしている。ここははっきりと伝えておこう。

「Aさん、恋愛には発展しませんよ!」

「もう、はられさんったら! わかってるの! 少しぐらい夢を見させてよー」

Aさんと過ごす木曜日は、本当に楽しい。

いいなと思ったら応援しよう!