君はあじさゐ

梅雨の晴れ間の昼下がり、二人は都心を離れ海沿いを走る郊外電車に乗って、小さな漁港のそばに坐すとある神社に出かけた。

その神社は播磨灘に向けて参道が開けており、鳥居と常夜灯の向こうには凪いだ海があり、漁船がかすかに上下に揺れている。

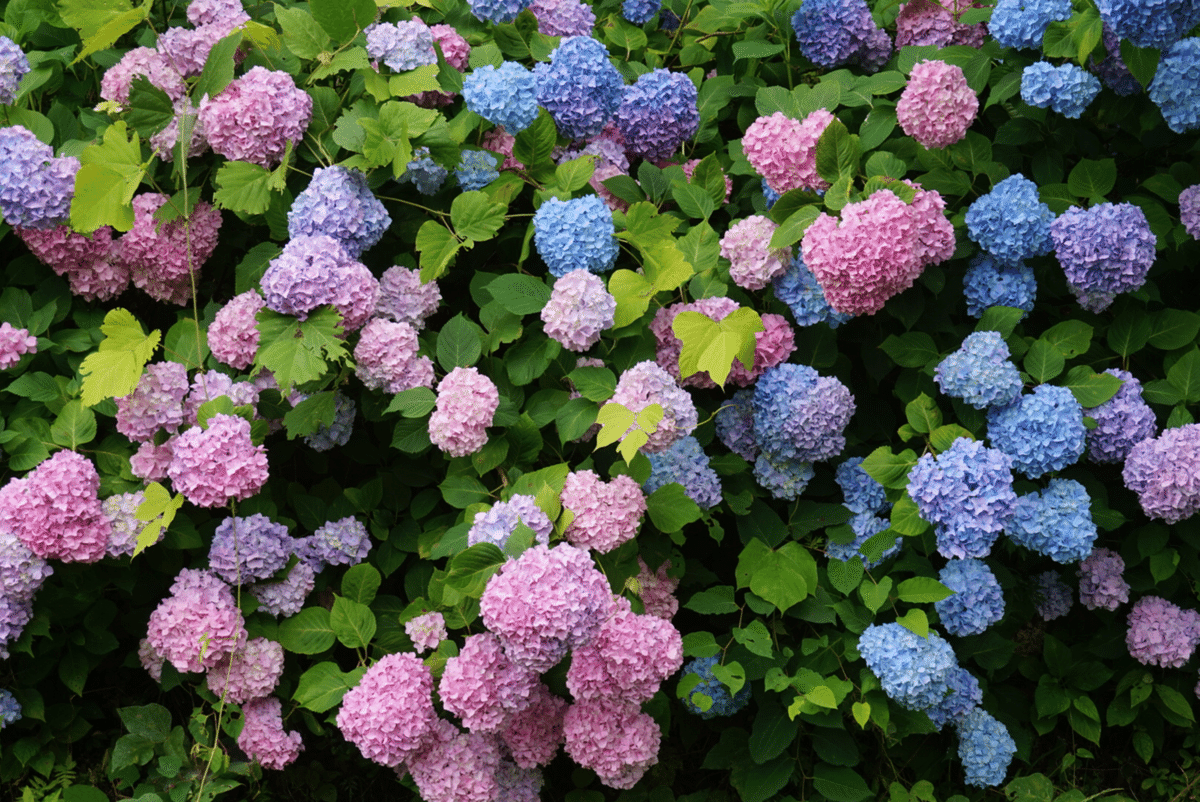

その参道を行くと緻密な欄間彫刻を備えた古めかしい門があり、そこをくぐれば境内には、まずは春先にハナダイコンが灯篭周りに花を咲かせ始めると、それに続いて芳しい藤棚が春風を集めるようになり、それが終わると一息おいて紫陽花が見事な色合いを見せる。そのように紫色の花が入れ替わり立ち代り舞台に立つ神社なのである。

普通電車しかとまらない寸足らずのプラットホームの緩やかな坂を下り、こんもりとした神社の杜を目指す。神殿に手を合わせた二人は誰の目にも決別の日を迎えた男女には見えなかっただろう。二人は杜いっぱいに広がる紫陽花の中へと足を進めた。

彼は言った、

「君はいつもきれいだった。いろんな表情の美しさを見せた。この紫陽花のように。薄紅色の咲く日もあれば、濃い青紫に萌える夜もあった。この花たちが雨に濡れても輝くように、君は涙を見せても光っていた。」

彼女は言った、

「最後に会おうと言った日に惚れ直したみたいなことを言うのはいかにもあなたらしい。」

彼は言った、

「惚れ直しても、次の日になれば君はまた違う色の花になっている。僕の知らない美しい色に、僕の手の届かない奥の方に君は別の表情で佇んでいる。僕はその花と花の間を縫って茎の上を歩む蝸牛さ。蝸牛はゆっくりとしか歩めない。いつまでたっても君の花にたどり着かないまま。やがて梅雨が終わり、水がなくなれば僕も消えてしまうだろう。」

彼女は言った、

「紫陽花はあなたが思うほどロマンチックな花じゃないわ。万葉の昔からこの国にある花木だけど、その花言葉を知ってる?あなたこそが紫陽花そのものよ。移り気・冷酷・無常。『言問わぬ木すらあじさゐ諸兄らが練りの村戸に欺かれけり』という大伴家持の詠っているでしょ。言葉を話さない花や木にあっても紫陽花のように人を欺くものがあるくらいだから、あなたのような手練手管に長けた人にはあっさり一杯食わされましたわ、って意味なのよ。」

彼は言った、

「手練手管ね。今生の別れとまでは思いたくないが、そんな日の紫陽花を見て最後まで君にそう毒づかれるとはね。」

日はずいぶんと傾いて播磨灘からはね返る光が、木漏れ日のようにぽつぽつゆらゆらとまるで大きな蛍がたくさん飛んでいるかのように紫陽花の花と葉を照らし出す。社からは遠慮がちなお神楽の音が流れてきた。

彼女は言った、

「ここの紫陽花を見に来ようという約束をついに果たせたわね、何年越しかしら。さあ、そしてこれでお別れよ。あなたは海の方に行って、沈む夕日でも見て、たそがれて。わたしは駅に向かうわ。」

彼は言った、

「君は最後まで紫陽花のようだ。また僕の知らなかった顔を見せている。君はほんとに僕が・・・」

言い終わらないうちに彼女はもう右を向いて駅の方に数歩踏み出して、振り返る素振りを見せなかった。

彼はすこし肩を落としたように左を向き、きらきら光る海の方へ歩き始めた。杜の外は明るく穏やかな潮の香りに癒されるかも知れないと思ったのか。

彼女も杜を出て境内を後にしようとしたが、抗 (あらが) うことのできない本能によって立ち止まり振り返った。杜の向こうはただただ金色の光が満ちているだけだが、目を細めればそこに揺らぐ彼の後姿があった。

彼は浜に出る手前で「あじさいの杜」と書かれた石碑の裏にしゃがみ込んだ。というより、何かの気配を感じて身を潜めたのだ。

案の定、彼女が息せききって走ってきた。海から差し込む光に照らされたその顔は涙と洟にまみれ、般若のように醜かった。

彼女はなにやら叫びながら石碑の裏に身を潜めた彼に気づくことなく浜のほうに走り去った。石碑の周りの紫陽花はもう時期が過ぎて茶色や灰色の無残な姿を晒している。

彼はつぶやく、

「彼女はやっぱり紫陽花だ。手練手管を使って僕を支配しようとしても、欺いても、紫陽花のように実も種も成すことなく醜く枯れ落ちていく。」

お神楽は終わり、薄暮につつまれた境内、常夜灯に火が灯る。