#25サスティナブル調査隊

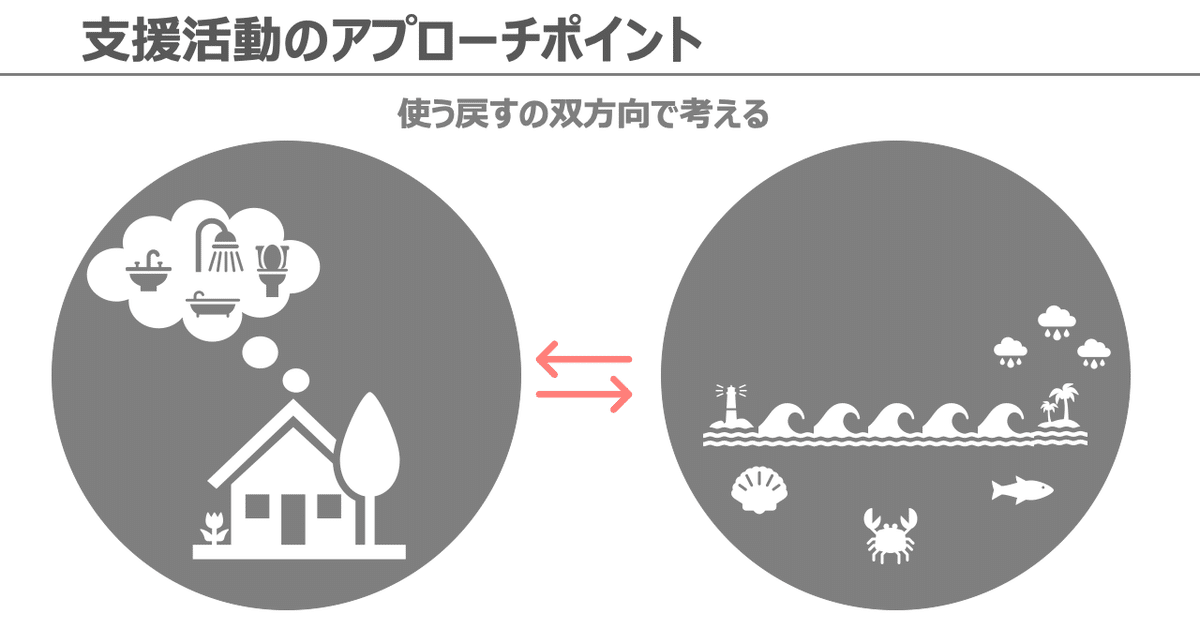

昨日は「使うための水」について見てきましたが、今日は「使った後の水」をキレイにして戻す下水道をみてみましょう。

使った水の通り道「下水道」

日々の生活で水を使わない日はないかと思います。

手を洗ったりトイレに行ったり、衣服の洗濯にお風呂やシャワーでの体を洗う行為など、何かしら水を使いその水を毎日排水しています。

その水は私たちの目に見える範囲で見れるのは、排水口へ流れていくところまでですので、その先を意識する事はほとんどないかと思います。

あったとしても、トイレが詰まったり、排水口からの嫌な匂いが気になった時に排水管で何かが起こっていると掃除をする程度ではないでしょうか。

その配管の先といえば、いわゆる「下水道」へ繋がっており、家庭から排水した水は処理施設まで運ばれます。

その排水である下水道に流れる「下水」は、家庭や工場などから流す汚水と雨水を併せて「下水」と呼んでいます。

そして下水を流す仕組みには、合流式と分流式があります。

合流式は、汚水と雨水とをひとつの下水道管で集め、処理施設まで運ぶ方式で、分流式は、汚水と雨水を別々の下水道管で集め、汚水は処理施設まで運び、雨水はそのまま川や海へ流す方式です。

合流式下水道は、分流式下水道よりも建設コストが安価で汚水整備と雨水整備を同時に進めることができるメリットはありますが、先述の通り、雨天時に未処理の汚水が雨水とともに公共用水域に排出されるデメリットがあります。

調べてみると、私の住んでいる大阪市の下水道は、合流式下水道です。

合流式下水道では、雨の強さが一定の水準を超えると、雨水とともに汚れの一部やごみ等が河川などに直接放流され、水質汚濁の原因のひとつになっています。

そこで大阪市では、降雨初期の汚れた雨水を一時的に貯留し、晴天時に下水処理場で浄化する「平成の太閤下水」や雨水滞水池の建設し対策をしています。

下水処理の仕組み

下水道を通って処理施設へ届いた下水は、どのように水質を改善するのでしょうか。

一般的な処理施設の例を簡単に紹介いたします。

沈砂池

下水管から流入してきた汚水を沈砂池でゆるやかに流し、大きなゴミや土砂を取り除き、最初沈殿池にくみあげます。

最初沈殿池

沈砂池から送られてきた汚水を更にゆるやかに流し、比較的沈みやすい浮遊物を沈殿させます。沈殿した汚泥は濃縮施設に送ります。

反応槽(反応タンク)

活性汚泥と呼ばれる多量の微生物の入った泥をまぜ、空気を送り込んでかき混ぜます。汚水は微生物の餌となり、フロックと呼ばれる沈みやすい固まりにします。

最終沈殿池

沈みやすくなったフロックをもう一度沈殿させ、ほとんど無色透明な水にする施設です。

一方、沈殿した活性汚泥の一部は再び反応槽に送り、余った汚泥は濃縮施設に送ります。

消毒施設

処理した水は、消毒後、水質試験により法令で定められた基準に適合していることを確認して川へ放流します。

作業には機械を使うものの「沈殿」させたり、「微生物」に分解させたりと自然の原理を多用していることが分かります。

ここまで、使った水を浄化する流れを見てきましたが、これらにも課題もあります。

例えば下水管です。

敷設後50年を経過する下水管は、平成28年度末で約1.4万km、20年後には約16万kmに増加し全体の約34%になるという試算結果もあります。

国内に下水処理施設は約2000カ所あり、多くは高度経済成長期に建てられ老朽化が進んでいます。

しかし、多くの自治体が財源難に直面し、老朽化した処理場の更新はなかなか進まないのが現状のようです。

最後に下水道の処理の概要をご覧ください。

※途中、下水道以外の情報も含まれます。

いいなと思ったら応援しよう!