プレミアリーグ第22節 トッテナムVS.チェルシー〜4局面の全てが大事だよねの巻〜

いやーめちゃくちゃ面白い試合でした。4時間しか寝れてないのに、試合直後書きする気が凄くわく好ゲームでした。今回はタイトルもそうですが、前回のレビューのコラムと関連があるので、気になる方はぜひコラムだけでもご一読ください!(スタメン、シソコとホイビュア逆でした!すみません)

ホームのスパーズはケイン、レギロン欠場+2連敗中というかなり手負いな状態での一戦。モウリーニョの脳裏にはせめて勝ち点1だけでも、ということが強くあったかもしれません。一方の新生チェルシーはトゥヘル就任3試合目。ウルヴス戦、バンリー戦と尻上がりに調子を上げた中で、本日も3バックを採用。ただ、前線の組み合わせをいじくり倒すことはトゥヘルの恒例行事として健在で、この試合ではマウントトップ下、ヴェルナーとハドソンオドイの2トップで臨んできました。そして、この前線の配置換えは実験というよりは、この試合のためのゲームプランと考えられるくらい機能しました。

トッテナムのボール非保持(守備)、それに対するチェルシーの解答(攻撃)

トッテナムはこの試合、チェルシーのボール保持をリスペクトし、相手に合わせた守備プランを用意してきました。

この上の図と箇条書きで示したのが、この試合でのトッテナムの守備の約束事となっていたとみられることです(一番前のソンとヴィニシウスの役割が完全には理解できませんでしたが…)。恐らくモウリーニョとしては、3-4-3で来る相手に対して、マンツーマン+後方での数的優位の確保を狙ったと考えられますが、まさかのチェルシーは3-4-1-2と前線でのズレが出来るかたちを採用。ハーフタイムにもツイートしましたが、これを見込んでいたのだとしたら、トゥヘルは天才過ぎる気がします。ただ、そう思ってしまうのには訳があって、チェルシーのこの守備に対する解答が秀逸だったので、それについても紹介したいと思います。

まず、試合中に自分がとったメモ(だいたい崩したり、チャンスになったシーンを書くのですが)を見てほしいんですが、この黄色いマーカーで塗られた時間帯のシーンがチアゴシウヴァからの配給で、そのほとんどが相手のダブルボランチの間や脇を使っていることがわかります。つまり、トゥヘルの狙いはこれで、2トップの列を降りる動きなどで相手のボランチに対して数的優位を迫り、相手のライン間でボールホルダーに前を向かせようという意図がありました。

その概念図は上の図のようなかたちなのですが、先ほどの自分のメモに書いてある相手の「ボランチの周り」を使ったシーンのほとんどが、この図に書いた2つの動きがなされていました。決められたことなのか、ヴィニシウス個人の判断なのかは定かではありませんが、チアゴ・シウヴァに対する寄せは甘くかったです。それによってチアゴ・シウヴァが「時間」を得て、ボールを持つ状態が多くみられたこの試合の前半でした。その際にまず、ジョルジーニョとコヴァチッチのダブルボランチは基本的には自分たちがチアゴ・シウヴァからボールを直接受けようとするのではなく、(レイオフなどを狙うために、)まずマウントら前線3枚のパスコースを確保できるようなポジション取り、具体的にはジョルジーニョがチアゴ・シウヴァの縦のレーンには入らないということが意識されていました。そして、前線の3枚はボールを受けるために、例えばホイビュアの脇に立っていたオドイがDFラインへと走り、ホイビュアを釣りだしたスペースでマウントがボールをもらうというように、1人のボランチのゾーンに対して、2人を配置し、「誰かが空けたスペースに誰かが入ってボールをもらう」ということが徹底されていました。

この2つの動きが見事に結実したのが11'(正確には10:08から)のシーンです。ビッグチャンスにならなかったので、どのハイライトでも紹介されてませんでしたが、DAZNなど契約されている方はぜひこのシーンだけでも見てください!!

一応、このシーンを図で書いてみたんですが、やっぱわかりにくいですね。ちなみにこのチャンスはエンドンベレがチアゴ・シウヴァに「時間」をこれ以上与えないために、ジョルジーニョへのパスコースを切りながらプレッシャーを掛けましたが、マウントの空けたスペースに入ってきたオドイにボールが渡ると、ジョルジーニョへレイオフ。そのジョルジーニョからダイアーが釣りだされてできたスペースにマウントが飛び込んでチャンスとなりました。ただ、ここにはホイビュアもしっかりついていっていたので、ビッグチャンスにはならなかったわけです。

このようにトッテナムの守備のプランに対するトゥヘルの解答は完ぺきといっていいほどでした。しかし、得点はそれとは少し関連のないところから生まれたPKからの得点のみで、やはりトッテナムの守備は固い。自分のマーカーが列を上げたら絶対についてくことが徹底されていて、後方には数的優位が出来る(常にカバーリングがいる)仕組みなので、ライン間で崩されても、最後のファイナルサードでは仕事をさせないということがしっかりできていたと思います。

得点を奪ったチェルシー。そこには偶発性と必然性有り

圧倒的なボール保持によって相手へ殴り掛かるチェルシーですが、24'にPKによる得点が生まれます。このPKの獲得シーンで気になったことがあるので、少し書きたいと思います。

まず、サブタイトルにあるようにこのPK獲得シーンの偶発性。それはダイアーの判断ミスということもいえますが、自分はその前のアスピリクエタが比較的多くの「時間」を得たことに注目しました。そして、このシーンでアスピリクエタを守っているのは恐らくその前のロリスのロングボールにより左サイドへ流れていたヴィニシウス。もちろん、ソンフンミンも3'や6'のようにアスピリクエタに「時間」を与える機会が何度かありましたが、基本的にはそういった場合はフルスプリントをかけて、なるべく「時間」を与えないようにしていました。恐らく、アスピリクエタにハーフスペースの比較的高いエリアで「時間」を与えるなという指示があったのではないかと思います。ただ、ヴィニシウスのこの試合での役割は、リュディガーとチアゴ・シウヴァ間に立ち、相手を牽制すること、そしてあまり強烈なスプリントはせず、攻撃にパワーをためとけという指示があったとも考えられます。その役割がサイドがたまたま変わったときに、遂行できるわけもなく、アスピリクエタに長い「時間」を与え、DFラインの裏へ斜めに走りこんだヴェルナーにボールが出てしまったのが失点につながったというわけです。

つまり、このシーンにはヴィニシウスとソンフンミンのサイドが変わっていたという偶発性、そしてアスピリクエタに「時間」を与えれば良いボールが飛んでくるという必然性の2つが重なったことによる得点でした。まあ他にも、この得点はチェルシーのポゼッションの副産物という面での必然性があったりと、サッカーの得点にはそういった偶発性と必然性の両面があるといえます。

効いていたチェルシーのプレッシング、苦しいトッテナム

この試合、チェルシーのプレッシングもかなり機能していました。実際、前半は10',15',22',32'にプレッシングの成功が記録されていますし、リードを奪っている後半も56',65',68',76',85'とプレッシングが成功しています。試合終盤にも明らかになったように、現在のトゥヘル・チェルシーの弱点は撤退守備です。だからその時間帯をできるだけ少なくするために、攻撃フェーズにおけるポゼッション、守備フェーズにおける相手陣内での即時奪回を目指すということは理にかなっています。

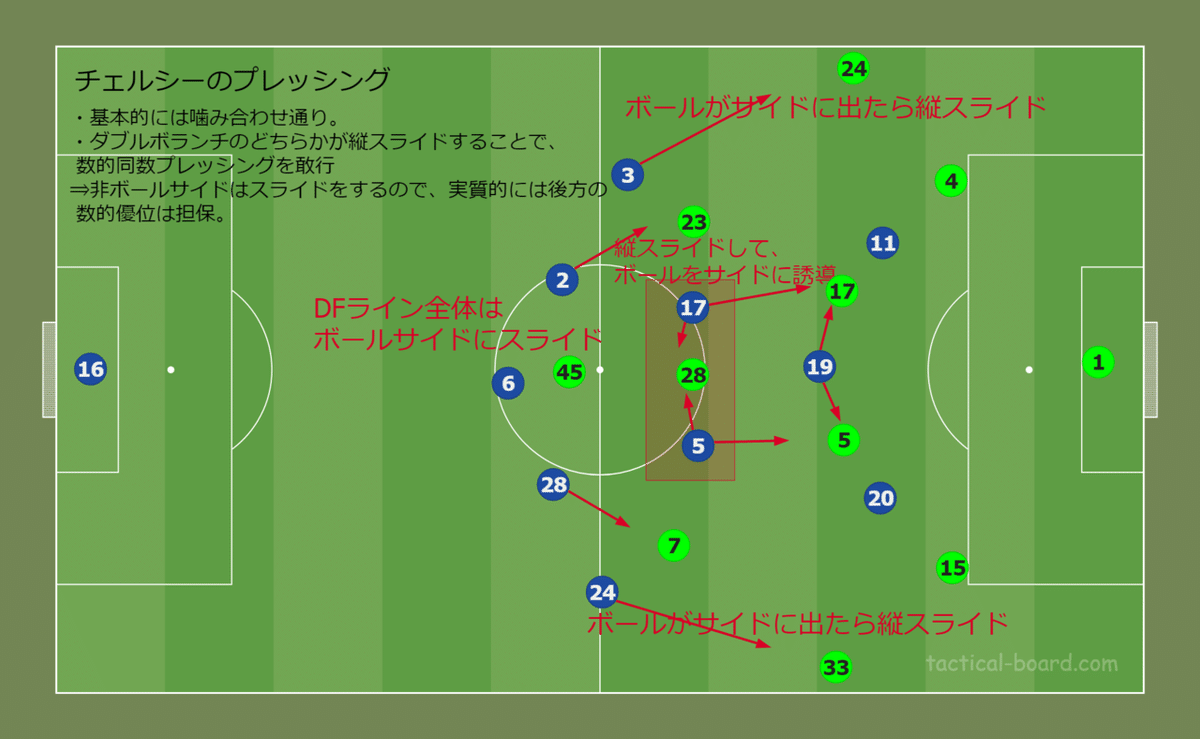

チェルシーのプレッシングはもはやトゥヘルの代名詞的存在となっている「数的同数プレッシング」。上の図のようにボールが中央にある状態では、ダブルボランチのどちらかが縦スライドをすることで、ボールをサイドに誘導し、ボールがサイド(相手SB)に出たら、両WBは縦スライドをし、DFラインがスライドすることで、後方の数的優位は保ちながら、常に相手にはマーカーがいるような状態を作り出す。トッテナムはこれに対して、前半にチームとしてビルドアップができたのは33'のみで、(もちろん、0-0時はボールを自ら捨てることも多かったのだけど、)ボール保持を苦手とするトッテナムにとってはかなりきついプレッシングとなりました。

一方のトッテナムもリードを奪われてからはプレッシングを行う回数も増えていきました(30',42')。しかし、自分の記憶する限りほとんど剥がされていて、前半は先制点を奪われたことによって、「やることなすことうまくいかない」という状態に陥りました。

トッテナムのプレッシングもチェルシーの「数的同数プレッシング」に近いかたちで行われていたが、チェルシーのそれに比べて、圧力、連動性が低く、ボールホルダーのリュディガーに対して「時間」を多く与えたり、42'のプレッシングのようにベルフワインが隠したコヴァチッチをマルコスアロンソ経由で使われるというシーンもありました(最終的にトッテナムボールになったけど)。

後半、モウリーニョの2度の修正。効果は最終盤に。

後半に入ると、トッテナムは効果のあるプレッシングを行うために守備のプランを変更します。

この上の図のように、 ベルフワインの「コヴァチッチを見る」という守備タスクをなくし、4-2-1-3のようなかたちでのプレッシングを試みます。ベルフワインのタスク解放によって数的不利となって相手ダブルボランチのゾーンにはシソコやホイビュアが縦スライドすることで対応しようとしていました。

しかし、チェルシーのビルドアップは崩れず、今度はキーパーを使いながら、相手ダブルボランチが縦スライドするための「時間」までにエンドンベレがマークをしていない方のボランチを利用して、何度もビルドアップに成功していました(52',58',59',63'×2)。また、これは前半から続いていたことですが、相手SBをヴェルナーとオドイの2トップがCB-SB間に立つことでピン留めし、54'のように両WBに「時間」を与えてビルトアップに成功する場面も目立ちました。

トッテナムのプレッシングは開始早々の46',66'とトランジション局面からの継続であったり、ボランチが縦スライドしきっている状態だと成功するという感じでした。しかし、2つの交代によって若干ではありますが、流れが変わります。その1つ目がトッテナムのモウラ、ラメラの2枚替えの交代です。疲弊気味のベルフワインに変えて、ラメラを投入、そしてエンドンベレよりも単純な走力はあるルーカスを入れることで、プレッシング面における強度が増しました。そして2つ目がチェルシーのカンテ投入。カンテは試合勘のなさもあったのか、ビルドアップ面においてごたつくシーンもありましたし、単純にビルドアップ能力でいえばコヴァチッチの方が長けています。この2つの交代によって、トッテナムのプレッシングが74',81',85'と連続して成功し、トッテナムの波状攻撃につながっていました。その攻撃もむなしく、トッテナムは無得点に終わり、試合はチェルシーの勝利。トゥヘルは最後の最後で、自身の交代をきっかけに肝を冷やす格好となりましたが、カンテの投入によって終盤の撤退守備において耐えられたという側面もあったかもしれません。

チェルシーは課題もありますが、いうことなしの勝利だったと思います。トッテナムの方は、タイトルでも書きましたが(撤退しての)「守備」+「ポジトラ」のセットはプレミア随一ですが、その他の「攻撃」(ボール保持での攻め)やプレッシングの面を克服しないと4位以内のフィニッシュすら厳しいということを暗示する試合となったと思います。それでも、良い試合にするのが流石のモウリーニョさんって思いますけどね(笑)。

コラム:プレッシング

題名が抽象的すぎて説明できないだろ!と思われた方、その通りです。何で今回は今日出てきた「数的同数プレッシング」と、それに関することを少しだけ書きたいと思います。

プレッシングにおいて重要なのは、「奪いどころの設定」です。あのリヴァプールでさえ、時間帯によってミドルゾーンで奪うプレッシングと、相手陣地深いエリアで奪うプレッシングを使い分けています。さらにその縦の奪いどころの設定に加えて、横の奪いどころの設定も必要です。つまり、リヴァプールの代名詞のようになっているWGなどがサイドからパスコースを切って追い込んで、中央の網で奪うプレッシングもあれば、今日のチェルシーやトッテナムのようにボールをサイドに誘導して、相手の選択肢を減らしたうえで奪う2通りがあります。

「数的同数プレッシング」はサイドで奪うことを狙っているからこそ、相手のビルドアップの役割を担う選手の人数に対して、同じだけの人数を割き、全体を片方のサイドにスライドさせて後方で数的優位を保つことが出来ているわけです。